唐《蔡雄墓志》考

赵生泉++++史瑞英

【关键词】唐代墓志;蔡雄;朱滔;成德;易州;莫州a

【摘 要】蔡雄是冀州信都人,“安史之乱”时加入河北叛军田承嗣部。战后,他担任魏博镇属州贝州清河尉,并于代宗大历九年(774)上半年成为朱滔属下,先后担任幽州卢龙节度押牙、行瀛州别驾、莫州刺史等重要职务,深得朱滔信任。德宗时,他辅助朱滔平定李惟岳,不久又参与朱滔的叛乱。但是,贝州战役的失利及朱滔的去世,结束了他在幽州的仕途,迫使他弃官趋易州以避祸,并于贞元三年(787)二月十六日郁郁而终。16年后,其长子良乡县尉蔡昭把他迁回幽州下葬。

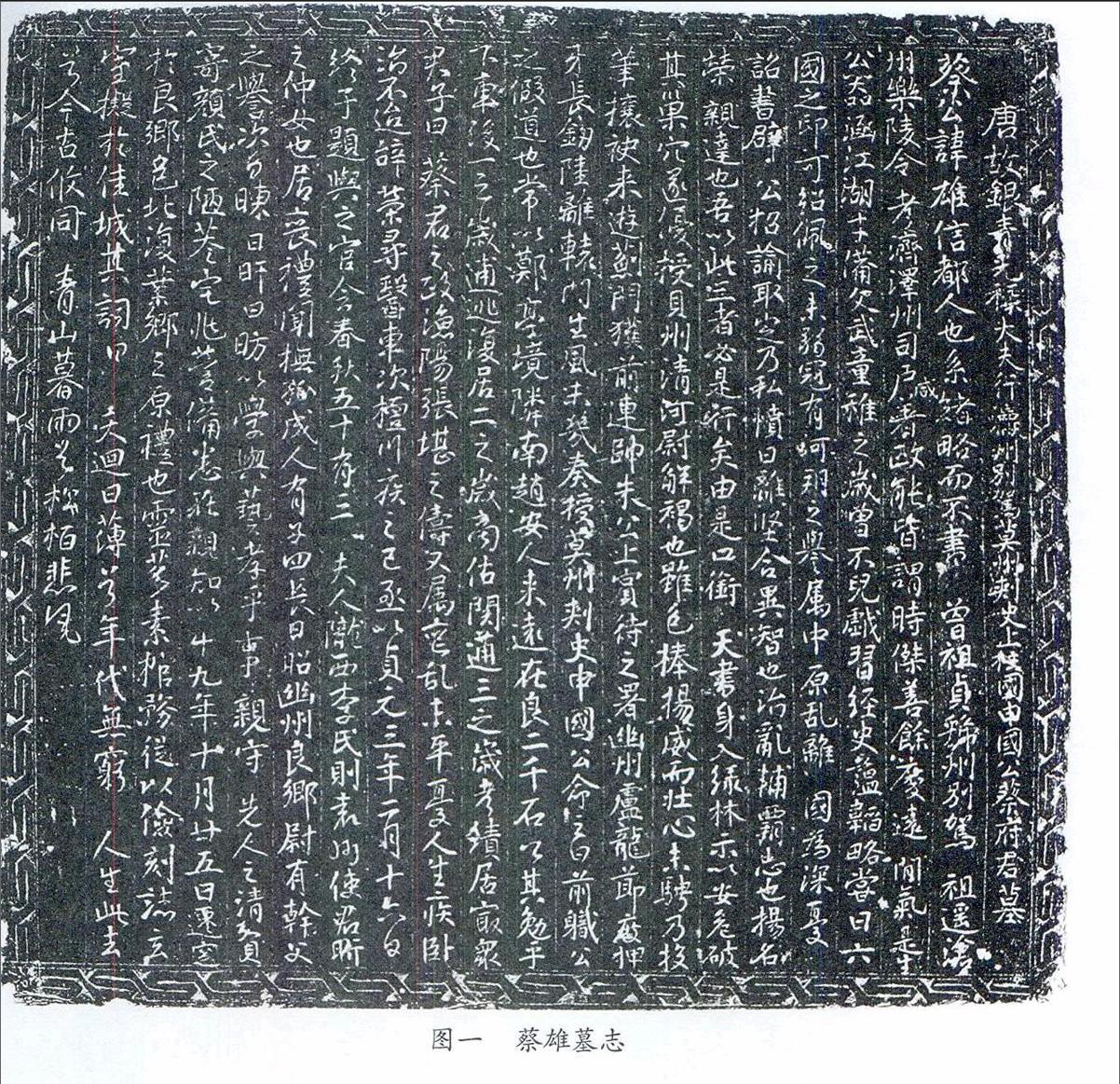

《隋唐五代墓志汇编·北京卷》《新中国出土墓志·北京卷一》著录唐贞元十九年(803)《蔡雄墓志》(图一)一方,1982年出土于房山区阎村镇政府西约3公里的大董村[1]。该志有盖,皆青石雕成。志盖长49厘米,宽47厘米,正面阴刻篆书“蔡君墓志”,四周线刻12个抱持生肖的文吏,四刹角饰牡丹花纹。志石长52厘米,宽55厘米,四周刻几何纹饰,正面阴刻棋盘格。因志文涉及河朔藩镇与中央政府的复杂关系,同时两《唐书》及《资治通鉴》亦载德宗时幽州有蔡雄其人,二者时代、地域相近,可能是同一人,故条缕史料,草成此文。

一、墓志疏证

《蔡雄墓志》志文行书,21行,每行字数不等,共计600余字。虽未具撰文、书丹者姓名,而行文颇雅驯,书法亦佳,出自幽州能文工书者之手殆无问题。现录文如下:

唐故银青光禄大夫行瀛州别驾莫州刺史上柱国申国公蔡府君墓[志]」

蔡公讳雄,信都人也,系绪略而不书。曾祖贞,虢州别驾。祖遥,沧」州乐陵令。考济,泽州司户。咸著政能,皆谓时杰,善余庆远,间气是生。」公器涵江湖,才备文武,童稚之岁,曾不儿戏,习经史,蕴韬略,尝曰:“六」国之印可绍佩之。”未弱冠,有河朔之誉。属中原乱离,国为深忧,」诏书辟公,招谕取定。乃私愤曰:“离坚合异,智也;治乱辅霸,忠也;扬名」荣亲,达也。吾以此三者,必是行矣。”由是口衔天书,身入绿林,示以安危,破」其巢穴,遂优授贝州清河尉。解褐也,虽色棒扬威,而壮心未骋,乃投」笔攘袂,来游蓟门,获前连帅朱公上宾待之,署幽州卢龙节度押」牙,长剑陆离,辕门生风。未几,奏授莫州刺史,申国公,命之曰:“前职,公」之假道也。常以

第12行“商估开通”,或释“商佐关通”[2],不确。志文表明蔡雄出身河北地方豪门,才兼文武,少年时即以工韬略闻名河朔。安史之乱爆发后步入仕途,后来成为幽州高级官吏,到贞元三年(787)二月病逝,享年53岁。据此,其生年当在开元二十三年(735)。贞元十九年(803),蔡雄长子蔡昭才把他迁葬到良乡复业原(今属房山区),此时距其去世已有16年时间。

为最大程度地了解墓志隐含的信息,有必要对全文进行细致考订。

首先为地理方面。志文涉及的地名主要是蔡雄的籍贯和仕宦经历,依次为信都(今河北冀州)、贝州(今河北清河)清河、莫州(今河北任丘)及志题中的瀛州(今河北河间),俱河北道属州。信都为冀州倚郭城,《新唐书》卷43《地理志三》载:“冀州信都郡,上。”清河系蔡雄初仕之地,《新唐书》卷43《地理志三》记为紧县[3],贝州州治除武德六年至八年一度徙治历亭(今山东武城东北)外,一直是清河。莫州(今河北任丘北),本名

蔡雄在瀛州的经历志文未提及,但志题在“莫州刺史”前有“瀛州别驾”,可见他的确曾经在瀛州任职。瀛州辖河间、高阳、平舒、束城、景城等五县。

第二是职官方面。志题“唐故银青光禄大夫行瀛州别驾莫州刺史上柱国申国公蔡府君墓志”,涉及蔡雄曾经担任的主要官职。银青光禄大夫,据《旧唐书》卷42《职官志一》,系从三品文散官,而上柱国和申国公分别为正二品勋官、从一品爵,可见蔡雄生前勋望之高。但这些只是有职无权的“闲曹”,真正有职有权的是“行瀛州别驾、莫州刺史”。据《新唐书》卷43《地理志三》,瀛州、莫州俱属上州,则瀛州别驾为从四品下阶,莫州刺史为从三品[4]。至于“行”,指以高品资格担任低品实职,瀛州别驾为从四品下阶,银青光禄大夫则是从三品文散官,可见蔡雄是以银青光禄大夫“行”瀛州别驾的。

此外,蔡雄初职为“贝州清河尉”,即清河县尉。清河既为紧县,则其尉最高是掌管地方治安的九品小官[5],而“色棒扬威”一语,即用曹操造五色棒事以状其官威[6]。押牙,即押衙。所谓“衙”,最初指唐代行军统帅的指挥机关,以后专指节度使的使衙[7]。武则天圣历年间(698—700)的军事文书已提到“押牙”,有学者据以认为源于行军制下牙旗押领一职,至唐末广泛使用,既可以表示军将在藩镇军内的位阶,又可以是参与军政庶务的吏职[8],但一般认为押衙是唐后期藩镇手下管领仪仗侍卫的武职僚属。又,《新唐书》卷210《藩镇魏博传》载:“承嗣沈猜阴贼,不习礼义。既得志,即计户口,重赋敛,厉兵缮甲,使老弱耕,壮者在军,不数年,有众十万。又择

第三是志趣方面。蔡雄尝自谓“六国之印可绍佩之”,又自称“离坚合异,智也;治乱辅霸,忠也;扬名荣亲,达也。吾以此三者,必是行矣。”可见纵横家思想对他影响之深。

“六国之印”用苏秦佩六国相印之典故,而所谓“离坚合异”,即战国名家命题“离坚白”“合同异”之省文。前者出《公孙龙子·坚白论》,意谓“坚”“白”是脱离“石”而独立存在的实体,片面夸大事物之间的差别性,而抹杀其统一性;后者出惠施之口,《庄子·天下》:“(惠施曰)大同而与小同异,此之谓小同异;万物毕同毕异,此之谓大同异。”成玄英疏:“物情分别,见有同异,此小同异也。死生交谢,寒暑递迁,形性不同,体理无异,此大同异也。”虽然看到了事物的差异和区别,最终却以“合同异”为由否定了差别的客观存在。两者都片面强调事物的一个方面,而否定其他方面,诡辩论色彩极其浓厚。不过,这也正是战国策士即纵横家的基本素养之一。接下来的“治乱辅霸”,“乱”即乱世,“霸”指霸王之业,在乱世之中辅助有地位、有实力的人成就霸业,并以此为“忠”,既是纵横家的志向所在,又显示出蔡雄对自身智慧的自信与对功业的渴盼。而这一点,又是盛唐文士的普遍理想追求之一[9]。

二、经历索隐

墓志关于蔡雄的家世及早年经历非常简略,至其入仕始详。“属中原乱离,国为深忧,诏书辟公,招谕取定。乃私愤曰:‘离坚合异,智也;治乱辅霸,忠也;扬名荣亲,达也。吾以此三者,必是行矣。由是口衔天书,身入绿林,示以安危,破其巢穴,遂优授贝州清河尉” 一段,说的是他曾临危受命,平定“绿林”,并由此步入仕途。这一段紧接“未弱冠”之后,应系天宝十四年(755)以后之事,当时正值安史之乱,而蔡雄也刚满21岁,正是意气风发,建功立业的好年纪。斟酌文意,所谓“天书”,就是前文的“诏书”。但是,根据“离坚合异” 和“治乱辅霸”的涵义推断,他此行恐怕未必站在中央政府一边。也就是说,这里的“诏书”很可能不是出自中央朝廷政府,而是来自安史方面。所谓“绿林”,原指“绿林军”[10],后世泛指聚集山林反抗政府或抢劫财物的有组织集团。鉴于安史之乱这一特定形势,“绿林”在这里极有可能是安、史一方对“河北义军”的蔑称。既然如此,所谓“口衔天书,身入绿林,示以安危,破其巢穴”之功,便不能排除是指镇压河北地区抗击安、史叛军的“义军”之可能。又,据《新唐书》卷127《张嘉贞传附张弘靖传》,长庆(821—824)初年刘总入朝,朝廷以张弘靖为幽州节度使,弘靖“始入幽州,老幼夹道观。河朔旧将与士卒均寒暑,无障盖安舆,弘靖素贵,肩舆而行,人骇异。俗谓禄山、思明为‘二圣,弘靖惩始乱,欲变其俗,乃发墓毁棺,众滋不悦”,最终引发兵变,九州之地得而复失。既然数十年后安禄山、史思明仍被幽州人尊为“圣”,在他们活着的时候就更应如此。就此而言,撰文者对于“唐官”蔡雄早年接受安史叛军命令一事,不仅不以为非,还将其尊称为“天书”,实际上透露了中晚唐时期幽州人在政治上的矛盾心态。

据《旧唐书》卷11《代宗纪》,宝应二年(763)正月置魏博节度使,辖魏、博、贝、瀛、沧五州,以田承嗣为节度使。蔡雄担任县尉的清河为贝州属县,则蔡雄应该是田承嗣部属,而具体上任时间,很可能要在宝应二年正月之前。就此而言,他当初加入的也应该是田承嗣部。

县尉官小职微,难称蔡雄夙愿,所以他决定另谋高就,并最终选择了幽州。来到幽州后,他很快就得到了“前连帅朱公”的赏识。据《新唐书》卷212《藩镇卢龙传》,大历三年(768),朱希彩、朱

关于蔡雄到幽州后的经历,押衙之外,墓志称:“未几,奏授莫州刺史,申国公,命之曰:‘前职,公之假道也。常以

蔡雄到莫州赴任时,朱滔命令中提到的“前职”殆指“瀛州别驾”,而“假道”则寓考验之意。据前文,蔡雄担任“瀛州别驾”最早在大历十年四月以后,若“未几”按不足一年计算的话,蔡雄出任莫州刺史最晚应在大历十一年上半年前后。史载朱滔、李宝臣等奉诏讨伐田承嗣,但在田承嗣的挑拨离间下,李宝臣于大历十年十月在瓦桥关(今河北雄县)突袭朱滔,朱滔险些被擒,二镇交恶,李宝臣乃以宿将张孝忠率重兵屯易州以备北来之兵[17]。同时,新得沧州之后,成德辖境横亘幽州之南,足当“南赵”之称;再加上张孝忠所部直接威胁幽州,莫州的战略地位遂凸显出来,宜派干员镇守,先后担任过押衙、瀛州别驾的蔡雄遂得以膺受此任。为显示重视,朱滔上奏朝廷,不仅为蔡雄讨来正式任命,而且勋、爵也大有收获。据此,不难想见蔡雄在讨伐田承嗣一役中的突出表现。

蔡雄上任后,“一之岁,逋逃复居;二之岁,商估开通;三之岁,考绩居最”,以致有“蔡君之政,渔阳张堪之俦”的评价。考《后汉书》卷31《张堪传》,张堪字君游,南阳宛人,光武帝时尝任渔阳太守,任内“捕击奸猾,赏罚必信,吏民皆乐为用”;又以少击众,率数千骑大破匈奴万骑,郡界以静,遂在狐奴开稻田八千余顷,百姓以致殷富,乃为歌曰:“桑无附枝,麦穗两歧。张君为政,乐不可支。”在任八年,匈奴不敢犯塞。及病卒,光武帝深悼惜之,下诏褒扬,赐帛百匹。据此,蔡雄莫州之任可谓称职。而“一之岁,逋逃复居;二之岁,商估开通;三之岁,考绩居最”一语,倘若是写实之辞,蔡雄可能在莫州干满3年后,就因“考绩居最”而另有任用;若系套话,则不排除莫州刺史是蔡雄最后担任的实职之可能。

关于其死亡,志称:“又属丧乱未平,忧人生疾,卧治不迨,辞荣寻医,车次檀川,疾之已亟,以贞元三年二月十六日终于题与(舆)之官舍,春秋五十有三。”所谓“辞荣寻医”中的“荣”字,殆“荣伍”之省。《宋书》卷53《谢方明传附惠连传》云:“坐被徙废塞,不豫荣伍。”谓尊显者的行列,代指为官,则“辞荣”实辞官之意。所谓“檀川”一词,或释为“檀州”[18]。考檀州(今北京密云县)在幽州东北,亦河北道幽州节度使下辖九州之一,蔡雄去那里倒也可以理解。况且《汉书》卷28下《地理志下》载渔阳郡白檀县“洫水出北蛮夷”[19],《旧唐书》卷43《地理志二》谓檀州属县燕乐旧治白檀故城,长寿二年(693)移治新城。密云县密云镇至今尚辖白檀村,位于县城旧城东南部,或即唐檀州旧治遗迹。其地有“檀”有“川”,则“檀川”自然可以代指檀州。

然细观拓片,分明是“川”而非“州”。而且以幽州言之,莫州在南,檀州在北,蔡雄由莫州北上求医,何以过幽州不入而远涉檀州?同时,川有河川之意,故疑“檀川”或即“檀水”。《水经注》卷11《易水篇》云:“易水又东与濡水合,……濡水东合檀水,水出遒县西北檀山西南,南流与石泉水会,水出石泉固东南隅,水广二十许步,深三丈。……其水南流注于檀水,故俗有并沟之称焉。其水又东南流,历故安县北而南注濡水。濡水又东南流,于容城县西北大利亭东南合易水而注巨马水也。”[20]

郦注表明,檀水是易水支流濡水的支流之一,即易水的二级支流[21]。细读郦注,“檀水”之名殆与发源于遒县(今河北涞水县)西北的“檀山”有关,而其“南注濡水”的参照点“故安县”,或以为即“固安县”,然《后汉书》卷19《耿

总之,蔡雄在大历十一年(776)至贞元三年(787)11年间的经历,墓志记述非常简略,而且犹疑难明,似乎在有意掩盖些什么。照常理推测,求医自然要赴通都大邑,可蔡雄为什么会过幽州不停而远赴檀州?或者身涉邻境?这种情形,很像是贬逐中的官员。循此思路,不妨做出以下推断:原本在莫州刺史任上干得好好的蔡雄,很可能因为某种家人认为应该讳饰的原因而被贬逐,并最终在失意中死去,草草埋葬。直到16年后,其长子蔡昭当上了良乡县尉,才有条件把父亲迁到自己身边。

三、身份考实

两《唐书》《资治通鉴》所载蔡雄为朱滔部属,其事凡四端两类,即游说张孝忠与辅助朱滔叛乱。谨条列于后:

其一,据《旧唐书》卷12《德宗纪上》,建中二年(781)正月戊辰,成德李宝臣卒,子惟岳擅立。朝廷不允,下诏令幽州等镇讨之。当时惟岳部将张孝忠骁勇善战,率重兵守易州,朱滔虑为患,遂使“判官”蔡雄前往进行说服工作。其言曰:“惟岳孺子,弄兵拒命,吾奉诏伐罪,公乃宿将,安用助逆而不自求福也?近昭义、河东军已破田悦,而淮西军下襄阳,梁崇义尸出井中,斩汉江上者五千人,河南军计日北首,赵、魏灭亡可见。公诚去逆蹈顺,倡先归国,可以建不世功。” [22]辞锋辩给,利害分明,孝忠深以为然,遂举兵讨惟岳,这对李惟岳的败亡乃至改变河北军政局势,都起了关键作用。

其二,据《资治通鉴》卷227,建中三年闰正月甲辰,李惟岳为属下王武俊所杀,成德事平。二月,因对朝廷措置不满,朱滔与王武俊等旋即谋叛。两《唐书》张孝忠传均载朱滔将叛,复使蔡雄游说孝忠而不果事。《旧唐书》卷141《张孝忠传》曰:“及朱滔、王武俊谋叛,将救田悦于魏州,虑孝忠踵后,滔军将发,复遣蔡雄往说之。孝忠曰:‘李惟岳背国作逆,孝忠归国,今为忠臣。孝忠性直,业已效忠,不复助逆矣!往与武俊同行,且孝忠与武俊俱出蕃部,少长相狎,深知其心僻,能翻覆语,司徒当记鄙言,忽有蹉跌,始相忆也!滔又啖以金帛,终拒而不从。”既云“复遣”,显然即前度之“判官”蔡雄。《资治通鉴》卷227亦言:“雄复欲巧辞说之,孝忠怒,欲执送京师,雄逃归。滔乃使刘怦将兵屯要害以备之。”

其三,朱滔欲与王武俊谋叛,幽州军士多不从,“裨将蔡雄好谕士曰:‘始天子约取成德,所得州县赐有功者。拔深州者,燕也。本镇常苦无丝纩,冀得深州以佐调率,今顾不得。又天子以帛赐有功士,为马燧掠去,今引而南,非自为也。军中悔谢,复曰:‘虽然,司徒南行违诏书,莫如还。滔回次深州,诛首变者二百人。众惧,乃率兵南壁宁晋,与武俊合。”[23]《资治通鉴》卷227将此事系于蔡雄从易州逃回之后[24]。此事看似寻常,河北形势却因之陡然一变,最终衍为“二帝四王之乱”[25]。蔡雄在其中发挥辩才,把朱滔为满足个人私欲而发动的叛乱说成是为了幽州将士的整体利益而战,顺利扭转朱滔面临的危险局势。在此意义上,他在“二帝四王之乱”中所起的作用是难以替代的。

其四,据《旧唐书》卷12《德宗纪上》,兴元元年(784)二月戊寅,王武俊效顺;四月己巳,田悦为田绪所杀。河朔构逆藩镇仅剩朱滔,为扭转被动局面,朱滔谋取贝州以逼魏州,因与王武俊交兵。时幽州士马疲乏,诸将多请“休士三日”,而蔡雄等主张速战速决。滔从之,大败,奔入德州,恨蔡雄等失策,杀之[26]。《旧唐书》卷147《朱滔传》亦载雄临阵献策事,而称曰“骑将”,然未涉前举安抚士兵之事。有学者以职官不同,而定“骑将”或“裨将”蔡雄与“判官”蔡雄非一人[27]。

按,史传所涉蔡雄官职有三:判官、裨将、骑将。《新唐书》卷49下《百官志四下》载:判官为节度使重要僚属,位在“支使、掌书记、推官、巡官、衙推”之前。《汉书》卷31《项籍传》载“梁为会稽将,籍为裨将”,颜师古注:“裨,助也,相副助也。”王维《燕支行》:“卫霍才堪一骑将,朝廷不数贰师功。”则裨将即专任一方的副将,而骑将指骑兵将领。幽州作为北边重镇,重要职官几乎都由军人来担任,同时在其所属军队中,骑兵亦占据相当比例。就此而言,仅仅因为判官、军将的差别,就把判官蔡雄与军将蔡雄断为二人,未免过于皮相。但是,王素先生认为判官蔡雄即志主蔡雄[28],还是很有见地的。

史传与志文关于蔡雄经历的叙述不尽相同,特别是卒年,更相差3年之久。据史传,兴元元年蔡雄已被杀,墓志则称病卒于贞元三年(787)二月十六日,系自然死亡。但另一方面,志主蔡雄仕历虽与史传不能尽合,但时代接近,且亦仕于幽州,不宜骤然断为二人。且史传中的蔡雄言辞辩给,颇富策士之风,做出“口衔天书,身入绿林,示以安危,破其巢穴”之事,应该不很困难。而以此才能,朱滔岂能因一次战败而杀之?因此,志主蔡雄应该就是两《唐书》与《资治通鉴》中的蔡雄。至于卒年,当从志石。

关于蔡雄出任莫州刺史的精确时间,有两种可能:其一,大历十一年(776)上半年,前文已述,兹不赘。其二,建中二年(781)蔡雄前往易州游说张孝忠倒戈成功后。《旧唐书》卷12《德宗纪上》载是年九月辛酉授张孝忠成德节度使,蔡雄之获得任命恐怕亦在同时。但其实际履行职权,恐怕会早一些。因为无论哪种可能,朱滔都有理由上表保荐其官阶、封爵。

以上二说,后者去兴元元年(784)正好3年,与墓志对蔡雄任期的描述相吻合;前者无此“巧遇”,但其时蔡雄年富力强,有所作为乃至冲锋陷阵都在情理之中。综合考虑,前一种说法更符合当时的客观形势。换言之,蔡雄在大历十一年后长期担任莫州刺史,及讨伐李惟岳事起,乃以高级幕僚“判官”身份劝降张孝忠,后来更以将领身份直接参与河朔藩镇与中央政府的政治对抗乃至军事叛乱。但是,此时他是否已从莫州卸任,尚无有力佐证,不过,他在莫州刺史任上应该至少干到建中二年。到兴元元年初,魏博、成德相继归顺中央,幽州陷于孤立境地,又在贝州战败,狼狈不堪。在这种情况下,力主贝州之战的蔡雄遂失意被黜,并很可能被贬逐到相对偏远的檀州,或孤身避走和自己有些交情的易定张孝忠处。3年后,蔡雄于贞元三年(787)二月十六日郁郁而终。因身份敏感或出于经济考虑,只能就地草草安葬,留下寡妻幼子在幽州艰难度日。也正是因为这个缘故,直到贞元十九年,其子良乡尉蔡昭才将他迁葬至良乡之复业原,并有意粉饰、避讳相关事件,以致文中出现许多语焉不详或难以理解的地方。

又,据《新唐书》卷212《藩镇卢龙传》,朱滔死于贞元元年,姑子兼部将刘怦代为节度使。刘怦,幽州昌平人,少为范阳裨将,以亲老疾宜侍,辄去职。朱滔时“积功至雄武军使,广垦田,节用度,以办治称。稍迁涿州刺史”。大历十年,朱滔之讨田承嗣,表知府事,和裕得众心。滔率军南讨田承嗣,以怦留守范阳,甚得众心。李宝臣在瓦桥关偷袭朱滔得逞,欲进袭幽州,赖怦守卫严备,乃不敢谋。及滔败归,终不贰,益治兵,人嘉怦忠于所奉。朱滔南讨李惟岳,怦为涿州刺史。滔叛,以怦为范阳府留守。及滔死,怦受军中拥戴,遂领幽州事。居镇三月而死,年五十九,赠兵部尚书,谥曰“恭”。刘怦对贝州之战的态度如何,史未明载,但想必不会与主张“休士三日”的大多数将领公然对立,因而很可能要与蔡雄发生矛盾。更耐人寻味的是,刘怦居镇仅三月即死,其地位由此前曾任莫州刺史的儿子刘济继承。而据前文,蔡雄约在大历十一年出任莫州刺史,而且任职时间很可能一直延续到建中二年甚至兴元元年,则不排除刘济是蔡雄继任者的可能。蔡雄与刘氏父子的关系是否和谐,史无明文,而揆以常理,作为朱滔的异姓亲信,蔡雄的利益与身为朱滔亲戚兼干将的刘氏父子并不完全一致,因而很难取得刘氏父子所代表的幽州军方的信任。在朱滔生前,双方之间尚能维持大体平衡;而朱滔死后,身份、地位的差异乃至素日积累的各种矛盾,势必使他们的关系处于微妙境地。换句话说,无论主观意愿如何,蔡雄的能力及经历,在某种程度上已经被视为足以威胁到刘氏父子能否顺利接管幽州的因素。正是在这种形势之下,贝州战役的责任问题,才顺理成章地成为刘氏父子扳倒蔡雄的绝佳理由。

总之,蔡雄之所以会在兴元元年以后猝然失意,看似在为战败承担责任,而根本原因则在于政治方面:作为朱滔的外来异姓心腹,他在幽州军中、官场缺乏坚实的根基,甚至有可能因朱滔的信任而成为当地权贵的嫉恨对象,所以很难获得朱滔继承人的信任和谅解;再加上对贝州惨败负有一定责任,被幽州新主甚至朱滔疏远和贬斥,遂成为其个人命运的必然结局。准此,蔡雄被“贬”大致是在兴元元年四月后到贞元元年间,即贝州之战后到朱滔之死的不到一年时间里;而其被“斥”,则是朱滔死后的事情。当时蔡雄不仅复起无望,而且面临为人鱼肉的险恶境地,他唯一能够做到的“抗争”,就是避走幽州境外。就此而言,墓志中的“檀川”似乎更宜定在易州境内。

四、相关人物

前文考订之外,《蔡雄墓志》中涉及到的人物主要是蔡雄的亲属。按照出现的次序,首先是曾祖父蔡贞、祖父蔡遥、父亲蔡济;其次是其岳父李昕;最后是其妻儿。现将其可考者条列如次:

据志文,蔡雄曾祖父蔡贞官虢州别驾,祖父蔡遥官沧州乐陵令,父亲蔡济官泽州司户。此三人,蔡贞、蔡遥于史无征,惟“蔡济”一名见于两《唐书》。《新唐书》卷223《藩镇魏博传》载:建中三年十月河朔三镇相王时,“悦国号魏,僭称魏王,以府为大名府,以……许士则为司武,……蔡济、蔡有伦为虎牙将军,……”后田绪趁夜杀田悦,“比明,以悦命招许士则、蔡济计事,至则杀之”。《旧唐书》卷141《田承嗣传附田悦、田绪传》则谓“悦宴巢父夜归,绪率左右数十人先杀悦腹心蔡济、扈

墓志又称:“夫人陇西李氏,则袁州使君昕之仲女也,居丧礼闻,抚孤成人。有子四:长曰昭,幽州良乡尉,有干父之誉;次曰

其岳父李昕,出身陇西,曾官袁州刺史。考两《唐书》共载5李昕,俱载《新唐书》:一为高祖子江王元祥孙,封任国公,无后,见《宗室世系表下》;次出李氏姑臧大房,官司门员外郎,父思诲,官颍州司马;次出赵郡李氏东祖房李系后裔,父元悦,仕历不详;次亦出东祖房李系后裔,官义乌尉,父泳,官建德尉;次出东祖房李俱后裔,至汴州长史,父敬节,官洛州司马参军。5人之中,前两个都与陇西有关,不过,宗室李氏虽然号称出自陇西,据研究却是赵郡李氏后人;思诲子亦出陇西,但唐人习称郡望,故蔡雄妻子未必与之有关。后三人,从地域上说,都有可能与蔡雄的家族发生婚姻联系,可到底是谁,尚需更详细的材料。

又,《太平广记》卷112《报应十一》引《广异记》说李昕家在东郡(今河南滑州),而客游河南(今河南洛阳),“善持千手千眼咒”,能役鬼。其语涉志怪者自不足信,但史有其人当无问题。此人与前述5人的关系不明,而其家离河北南部不远,不知是否与蔡雄有关。

五、结 语

“二帝四王之乱”是安史之乱后影响中唐政局的一件大事,河朔藩镇事实上的独立地位赖此得以长期保持,一度有所削弱的宦官权势也在此后逐渐强化[30]。在此事件中,以蔡雄的地位,绝非关键人物,但通过史传、墓志的相互比较与系联,不难发现他已深深卷入其中:如果没有他逞如簧之舌,张孝忠能否倒戈在两可之间;如果张孝忠没有投向朝廷,李惟岳不会迅速败亡,朱滔、王武俊也不会居功自傲,胃口大开;如果没有他的巧辞劝诱,幽州士卒是否从乱尚未可知;如果没有他的坚决主战,贝州之役有可能不会发生,河北战局很可能还要僵持一段时间。……更重要的是,他的个人命运因参与此事而大为改变,甚至被迫离开幽州,最终在孤寂中死去。应该说,这在很大程度上可能是当时游幕者的典型结局[31]。

此外,从墓志所载蔡雄早年事迹及撰文者与史传在立场上的微妙差异中,我们还不难体味出时局裂变对个人的心灵,特别是价值观的影响。

————————

[1] 此据赵润东说,参赵润东:《名镇阎村史话》,燕山出版社,2009年。又,一说1991年房山区城关办事处北市村出土,参中国文物研究所、北京石刻艺术博物馆:《新中国出土墓志·北京卷一》,文物出版社,2003年,第16页。

[2]中国文物研究所,北京石刻艺术博物馆:《新中国出土墓志·北京卷一》,文物出版社,2003年,第4—5页。

[3]唐开元时曾规定天下除京都及都督、都护府以外,各州、县均依地理位置、辖境、人口、经济发展状况等划分等级,县有赤、畿、望、紧、上、中、下七等。

[4]《新唐书》卷49下《百官志四下》“上州”条:“刺史一人,从三品,职同牧尹;别驾一人,从四品下。”

[5]《新唐书》卷49下《百官志四下》上:“京县尉六人,从八品下;畿县尉二人,正九品下;上县尉二人,从九品上;中县尉一人,从九品下;中下县尉一人,从九品下;下县尉一人,从九品下。”

[6]《三国志·魏志·武帝纪》载:“年二十,举孝廉。为郎,除洛阳北部尉,迁顿丘令,征拜仪郎。”裴注引三国吴人撰《曹瞒传》曰:“太祖初入尉廨,缮治四门。造五色棒,县(悬)门左右,各十余枚,有犯禁者,不避豪强,皆棒杀之。”

[7]孙继民:《罗振玉旧藏文书考之二》,《吐鲁番学研究》2002年1期。

[8]渡边孝:《唐五代藩镇的押衙》,载日本《社会文化史学》 28 卷, 1991 年;30 卷,1993 年。

[9]钟金贵:《李白纵横家思想简论》,《遵义师范学院学报》2006年 3期。

[10]《后汉书》卷11《刘玄传》谓新市人王匡、王凤于新莽天凤四年(17)率众在绿林山(今湖北当阳,一说湖北大洪山)起事,数月间至七八千人。

[11]《新唐书》卷225《朱

[12]《新唐书》卷212《藩镇卢龙传》,中华书局,1975年,第5968页。

[13]《旧唐书》卷11《代宗纪》称人数为“五千骑”,中华书局,1975年,第302页。

[14]同[12],第5969页。

[15]《新唐书》卷223《藩镇魏博传》:“大历八年,相卫薛嵩死,弟萼求假节,牙将裴志清逐萼,萼以众归承嗣。而帝自用李承昭为相州刺史,未至,承嗣使人

[16]《新唐书》卷66《方镇表三》谓大历十年瀛州隶幽州,成德领沧州。

[17]《资治通鉴》卷225唐代宗大历十年十月下云:“承嗣知范阳宝臣乡里,心常欲之,因刻石作谶云:‘二帝同功势万全,将田为侣入幽燕。密令瘗宝臣境内,使望气者言彼有王气,宝臣掘而得之。又令客说之曰:‘公与朱滔共取沧州,得之,则地归国,非公所有。公能舍承嗣之罪,请以沧州归公,仍愿从公取范阳以自效。公以精骑前驱,承嗣以步卒继之,蔑不克矣。宝臣喜,谓事合符谶,遂与承嗣通谋,密图范阳,承嗣亦陈兵境上。宝臣谓滔使者曰:‘闻朱公仪貌如神,愿得画像观之。滔与之。宝臣置于射堂,与诸将共观之,曰:‘真神人也!滔军于瓦桥,宝臣选精骑二千,通夜驰三百里袭之,戒曰:‘取貌如射堂者。时两军方睦,滔不虞有变,狼狈出战而败,会衣他服得免。宝臣欲乘胜取范阳,滔使雄武军使昌平刘怦守留府。宝臣知有备,不敢进。承嗣闻幽、恒兵交,即引军南还,使谓宝臣曰:‘河内有警,不暇从公,石上谶文,吾戏为之耳!宝臣惭怒而退。宝臣既与朱滔有隙,以张孝忠为易州刺史,使将精骑七千以备之。”又,《新唐书》本传载孝忠将兵八千人,与《资治通鉴》有别。

[18]赵润东:《名镇阎村史话》,燕山出版社,2009年。

[19]吴卓信:《汉书地理志补注》卷71作“濡水”,并云:“旧作洫水,今改正。按洫当作濡,濡水即辽西肥如之水,今之滦河也。《水经注·濡水篇》引本志亦作濡水而不别出洫水,可知即濡水矣。”据华林甫:《中国地名学史考论》,社会科学文献出版社,2002年。

[20]郦道元著,陈桥驿校证:《水经注校证》,中华书局,2007年,281页。又,295页校证〔10〕谓别本作“檀山水”。

[21]濡水即今滦河,东汉末年后一度为海河支流。参邹逸麟:《中国历史地理概述》第四章第三节《海河水系的历史变迁》,上海教育出版社,2007年,第57—63页。

[22]《新唐书》卷148《张孝忠传》,中华书局,1975年,第4768页。

[23]同[12],第5970页。

[24]《资治通鉴》卷227,上海古籍出版社,1559页。

[25]建中三年(782)底至贞元二年(786)四月,卢龙朱滔、成德王武俊、淄青李纳、魏博田悦、淮西李希烈及曾任泾原军统帅的朱

[26]同[12],第5973页。又,《旧唐书》卷12《德宗纪上》谓:兴元元年五月“丙子,李抱真、王武俊破朱滔于经城东南,斩首三万级,擒伪相朱良

[27]王素,任昉,刘卫东:《新中国出土墓志·北京卷一·前言》,载同[2]。

[28]同[27],第5页。

[29]《旧唐书》卷12《德宗纪上》,中华书局,1975年,第342页。

[30]刘玉峰:《试论唐德宗重用宦官的原因及其他》,《晋阳学刊》1997年5期。

[31]戴伟华:《唐代使幕文人心态试析》,《扬州师院学报》(社会科学版)1996年3期。

〔责任编辑:张金栋〕