用创新夯实扶贫之基

过去的2013年,山西向全省人民交上了一份令人瞩目的扶贫答卷:完成了10万贫困人口的易地扶贫搬迁,新解决47万人口脱贫问题,贫困地区农民人均纯收入增幅连续第四年超过全省平均水平,其中36个国家扶贫开发工作重点县农民人均纯收入4378.15元,增幅达到18.75%,高出全省平均水平6.25个百分点……一个具有山西特色的扶贫开发新路子正在徐徐铺开。

这里,选其三大扶贫工程,是为代表,管中窥豹。

百企千村:反哺语境下谋双赢

如果单说企业扶贫,基本可将其定义为社会责任报告中那一份份生硬冰冷的数据表格,或者企业捐赠花名册等等。如果从现阶段广义的角度来看企业扶贫,首先是社会力量参与扶贫的创新之举,又是一个个扶贫项目的组织实施,一次次扶贫经验的探索总结,一段段写满智慧和感动的故事之旅。

近年来,山西依靠资源经济积淀了大量资本,培养了很多具有经营头脑的企业家,同时在政府的引导下,这些资本、人才与三农完美对接,使大量企业纷纷进入农业领域,支撑贫困地区发展产业,实现城乡一体化发展,这就是山西启动实施“百企千村”产业扶贫工程的现实意义。某种程度上说,企业在带动产业、提高贫困人口自我发展能力等方面具有不可替代的天然优势,他们在社会反哺的语境下,积极发挥着这种优势。

自去年7月开始,山西百企千村产业扶贫开发工程一直在人们的高度关注中前行。特别是当大批企业开始竞相“亮剑”时,人们把对企业经营与利润分配的关注,直接衍射到了其扶贫工作中。

截至目前,已经有包括省属国企、省内民营企业和驻晋央企、省外知名企业在内的230多家企业参与到该工程中,在58个贫困县开工建设项目达到233个,涉及总投资799.23亿元,其中已经完成投资200.01亿元,项目建设内容覆盖设施农业、规模养殖、特色农业、农产品加工流通、易地扶贫搬迁、开发性农业建设和生态旅游等各个领域。这些项目全部投产运营后,可吸纳带动10万以上农村贫困劳动力就业,成为支持贫困地区产业发展农民增收的骨干力量。

山西九牛牧业开发有限公司是一家以奶牛养殖、乳制品加工销售为主、多元化发展的省级农业产业化重点龙头企业。为适应全省转型跨越发展的要求,响应省委、省政府提出的“百企千村产业扶贫开发工程”的号召,公司投资13亿元兴建九牛现代农业循环产业园。目前,公司产品实行区域化供应,采取“公司+基地+农户”的产供销一体化经营模式,在省城太原设有社区放心鲜奶连锁直销店200余家,计划三年发展到500家,以满足太原市场和市民对放心鲜奶的需求。据了解,公司主要依靠租用周边农村万亩土地建立青贮饲料基地,通过土地流转带动当地9000多农户,亩均增收1000元,户均增收2600元,并提供就业岗位1600多个。

未来三年,公司将继续投资9.2亿元,在太行山连片特困地区的大同广灵县及阳泉平定县等地再建5000头规模的标准化奶牛养殖园区,直接带动当地3万多农户户均增收2600元。提供1万余个就业岗位,逐步形成种养加产供销全产业链发展模式,打造世界一流的现代农业循环产业园区。

实践证明,企业用产业带动的方式为贫困地区经济发展注入了持久活力。一方面,能充分发挥企业资本、管理、技术、市场优势和贫困地区土地、劳动力、特色资源优势,通过实施区域化、规模化的产业扶贫开发,为农民增收提供产业支撑;另一方面,可以使企业在地下回报地上、黑色反哺绿色中,开拓新的产业,培植新的增长点。“这样一来,既让贫困地区发展有了内动力,又为企业寻求嬗变获得了新空间、新路径。”山西省扶贫办主任王立伟说。

在采访观摩中,不只一家企业的干部向记者表示,企业扶贫的优势除了资金、政策、管理、技术等外在优势之外,最重要的还在于对扶贫的态度,“这是一项责无旁贷的任务,跟公司的其他生产一样,必须保质保量地完成,中间不能有一点随意性。”

事实的确如此。记者了解到,参与百企千村产业扶贫开发工程的企业,内部都建立了一套自上而下、严密合理的组织机构,上至高层有政策,下至基层有措施,面面俱到,点点相连。有专家认为,企业要谋求发展,就应该用前瞻性战略眼光去谋划,把贫困地区独有的特色资源开发出来,为企业增添可充分发掘、可持续发展的动力。如此看来,百企千村产业扶贫开发工程对企业来说既是挑战,更是机遇;既是一股清新活力,同时也不失为一种扶贫灵感,以及思路。

同样,对于农村来说,在企业的帮助下发展“一村一品”、“一县一业”,建立农业大产业、大项目,形成规模化的种、养、加、销一体化产业形态,用工业化的理念推进农业生产经营,用精细化的理念进行过程管理,通过规模经营实现规模效益,这样的帮扶不只是“帮急”,更深层次的是培植“造血机制”,使农村的经济发展呈现出持续的动力和强劲的后劲。可以说,以工经农、村企共赢可谓相得益彰,是勇气加智慧的完美体现。

易地扶贫:移民不遗痛

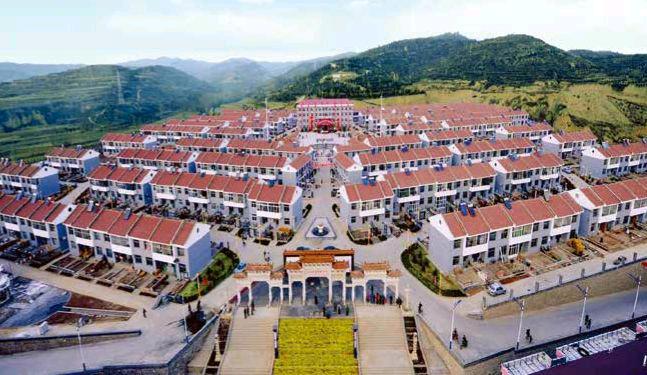

在扶贫攻坚实践中,严酷的事实表明,在一些沟壑纵横、自然条件恶劣的地区,人与自然的矛盾已空前尖锐,一方水土养不了一方人。为了彻底解决当地农民的贫困问题、保护生态环境,山西在1996年就启动了易地扶贫搬迁工程,对部分深居偏远山区的居民实施易地搬迁,实现了社会效益和生态效益的多赢。2010年后,山西逐步加大了扶贫移民力度,3年搬迁近25万人。截至去年年底,全省累计有75.8万山区群众搬出了“穷窝”。

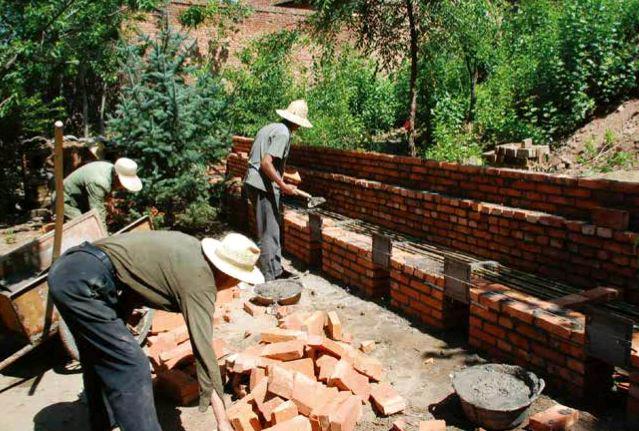

岢岚县岚漪镇管家庄移民新村是一个正在建设中的移民新村,村里2000多口人来自周边长柳、道生沟、向阳、朝阳和南高庄等6个贫困自然村。政府为新村建设了标准化小学、文化活动室和便民超市等公共设施,完成了住宅新区的水、电、路三通工程,硬化、亮化、美化了街道,基础设施条件不断改善。村民在政府扶持下发展“农家乐”、日光温室、生态畜牧等产业,逐步形成产业互补、多元创收的良性发展格局。全村2011年人均纯收入达到3560元,比搬迁前的2008年增长了150%左右。如今,管家庄移民新村呈现出一派安居乐业、欣欣向荣的幸福场景,令人艳羡。endprint

可见,易地扶贫搬迁工程从土地规划到征地搬迁,从接收移民到科学发展,从产业规划到移民致富,其成绩之斐然,令人赞叹不已。因此,我们说移民美好幸福的生活源自山西扶贫工作的“大手笔”,功归于扶贫人在扶贫历程中划出的精彩上扬的红色曲线。

然而,由于补助标准较低,搬迁成本高,部分地区贫困群众还存在“想搬、怕搬”的矛盾心态。同时,搬迁过程中涉及的土地和搬迁户后续发展等困难和问题,当属移民之痛,这似乎也是全国易地扶贫搬迁工程所面临的共性问题。

如何才能让移民不遗痛?山西一直在努力。

解开贫困枷锁,彰显发展活力,归根到底靠的是内生动力。2003年,山西省将移民搬迁补助标准由2000年以前的人均1000元逐步提高到5000元,扶持资金规模由每年4500万元增加到5亿元。为了进一步扩大扶持范围,2011年,山西省将易地扶贫搬迁对象由过去百人以下贫困村扩大到在册300人以下的贫困村庄,2012年,又将非贫困县符合条件的贫困村庄和群众纳入易地扶贫搬迁范围。目前,全省符合易地扶贫搬迁条件,有搬迁意愿的群众还有70余万人,根据全省贫困地区实际,计划到2020年,基本完成这部分贫困群众的易地扶贫搬迁任务。

众所周知,搬得出只是移民的第一步,能致富才是移民稳得住的关键。事实上,移民搬迁最真实的效果就是不遗痛,贫困群众要发展,除了需要政策和资金扶持外,更要有自我革新的勇气。山西牢牢抓住这一根本原则,将国家扶持与自力更生完美结合,利用富有山西特色的自然条件,趋利避害地加以科学开发利用,以特色农业、设施农业和养殖小区等为载体,积极支持移民群众通过从事产业开发生产增收,不失为又一创新思维下的妙笔。

住村包扶:一招走活“两盘棋”

从1989年开始,山西就以贫困村农民增收为核心任务,坚持开展机关单位定点扶贫和领导干部包村增收活动。连续25年,每年抽调省、市、县三级2万多名机关单位干部,深入贫困乡村开展定点帮扶工作。2011年,在省委书记袁纯清的深入调研和亲自倡议下,山西瞄准6000多个农民人均纯收入2500元以下的贫困村,启动实施了干部下乡住村领导干部包村增收活动。

于是,从2011年开始,山西省、市、县三级领导干部陆续背起行囊,奔赴农村,与村民同吃、同住、同劳动,写下乡日记、发现解决基层问题、帮农民脱贫。截至目前,全省6000多名领导干部在下乡住村包村增收活动中,共帮助包扶村落实资金110多亿元,新上项目4万多个,包扶村农民人均纯收入连续3年保持20%以上的高位增长势头,部分村增幅超过30%。

自开展住村包扶工作以来,山西全力杜绝面子工程、形象工程,在贫困村民心里,包村干部扶贫济困的丹心和秋实,就是一件件看得见、摸得着的实事儿。

无论在茫茫雪原,还是边缘村庄,包村干部的扶贫工作总是以臻于完美的方式,出现在最需要帮扶的地方。连续不断的采访每每易地,都会无一例外地感觉到贫困村乡亲们的质朴善良,以及对包村干部的深厚情谊。那些纷繁复杂、经过反复调研论证的扶贫项目,对包村干部来说,每一项都有科学明晰的名称,而对于他们来说,这些统统都是自己应尽的职责。

也许是包村干部做了太多的事,也许是乡亲们早就把自己的衣食住行与包村干部紧紧融汇在一起,总之在他们的意识里,食用菌种植、肉牛养殖是包村干部引进的,休闲旅游是包村干部开发的,连自己的房子,都充满了浓浓的“包村干部情味”。

一个经济快速发展、贫富差距相对较大的省份能将干部住村包扶工作做到如此程度,必有其值得探讨和推广的理念所在,那就是问政于民、问需于民、问计于民,实地帮助指导农民开辟新的生产门路,实现收入翻番。在这些理念的指导下,山西干部住村包扶工作呈现出了“实”和“严”的两大特征。

“实”,不仅体现于经济效益,也体现在社会效益方面。山西干部住村包扶工作多以村民思想建设和村级基础设施建设为重点,同时又以村民增收为目的,着力发展产业。所有这些建设,朴实无华、接地气、出实效。

“严”,主要体现在包村干部的作风严谨,农民素质提升、农村产业发展方面绝不搞“花架子”。从另一层面来说,干部住村包扶活动也是干部向群众学习、汲取营养的有效平台。

实践证明,干部住村包扶这一活动不仅密切了干群关系,而且促进了农民增收。可以说是一招走活了“两盘棋”,妙哉!endprint