高地应力软岩隧道施工变形控制方法试验研究

胡智军HU Zhi-jun

(葛洲坝集团第一工程有限公司,宜昌443002)

0 引言

近些年,随着我国国民经济的高速发展,国内的隧道施工技术也不断得到提高,并逐步走向成熟。同时,为适应快速发展的经济建设,在大量市政工程、公路建设及铁路建设等工程中常会遇到各种类型、不同长度的隧道,其中包括高地应力软岩隧道,在该类隧道的建设施工过程中,变形控制方法则是整个工程的重点和难点。

1 高地应力软岩隧道的地质特性及其变形特点

1.1 高地应力软岩的地质特性 ①通常隧道都比较深,在高地应力或极高地应力场中,围岩的围压比较大;②在抗压强度方面,岩体非常软弱,其单轴抗压强度非常差,本身不具有可靠的承载能力;③围岩一旦被开挖暴露在空气中,风化速度较快,若支护不及时便会发生较大形变;④围岩的防地下水渗透能力较差,虽然部分围岩在开挖当天未发现有地下水渗出,但1~2天后可见大量地下水渗出。

1.2 高地应力软岩的变形特点 ①变形快:因岩体非常软弱,自身的承载能力很差,再加上高地极大的应力作用,若不及时采取支护措施,围岩便会快速变形,其变形速率最高可达30mm/d。②变形大:这是因为围岩受到较高的地应力作用,开挖后的隧道会快速释放地应力,并且围岩变形后的作用力作用在支护上,使支护产生较大变形,其变形量通常均不低于30cm,因此,当初期支护出现较大变形后,应及时对支护进行加强,以防止初期支护继续变形而失稳。③变形收敛慢:这是因为围岩自身的承载能力很差,无法形成自稳拱,仅在支护的作用下而得到支承,再加上围岩释放应力极其缓慢,使得支护在较长的一段时间内不能收敛。

2 高地应力软岩隧道围岩分级

高地应力软岩隧道的设计与施工技术要求已超出了国内现行的有关隧道技术规范的范畴。《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005)中,对于V、W级围岩单线隧道,规定初期支护的拱脚水平相对净空变化量最大为0.2%~5.0%,而对于双线隧道,其最大为0.1%~3.0%。可见,运用现行的标准对高地应力软岩进行分级是不适用的,所以要针对高地应力软岩隧道,重新制定围岩的分级标准。

2.1 地应力分级在国内及国际上,地应力的分级并没有统一标准,其分级方法主要包括3种:①数值法:根据地应力的大小,对数值进行分段,将其分为若干个等级,如:工程中当地应力高于20~30MPa时,称之为高地应力。②应力比法:计算出水平应力与垂直应力数值的比,根据其比值进行分级。如:比值在1~1.5时,定为普通地应力;比值在1.5~2时,定为较高地应力;当比值大于2时,定为高地应力。此分级方法包含了水平应力与垂直应力两方面因素。③强度应力比法:取岩石的单轴抗压强度与水平主应力最大值的比值来分级,即:Rb/σmax,此分级方法强调了岩体的抗压能力。

2.2 高地应力软岩隧道围岩分级标准 在高地应力软岩隧道的设计与施工过程中必须要依据围岩的分级级别。常见的高地应力软岩有沉积岩和变质岩两种,其中,沉积岩包括:砂岩、泥岩、凝灰岩、页岩及碳质页岩等,变质岩包括:碳质板岩、板岩、碳质千枚岩、千枚岩等。根据地质的构造、岩层厚度、岩层走向、隧道洞轴线夹角、岩石类别等,同时结合高地应力检测结果及其它类似隧道的成功经验,并以27cm的C25喷混凝土及间距1榀/m的120钢架对初期支护进行变形量预测。

3 高地应力软岩隧道变形控制方法

3.1 准确的地质预测 准确的地质预测能够提前预知实际的地质特性,地质特性主要包括围岩特性及地下水情况,其中围岩特性包括:围岩容重、弹性模量、内磨擦角及单轴抗压强度等,通过围岩的特性曲线、地下水分布情况及支护的特性曲线(即支护结构的临界失效点)计算出允许变形量,从而制定出施工方案,并确定支护参数,以达到对高地应力软岩变形的有效控制。支护特性曲线如图1所示。

图1 支护特性曲线示意图

3.2 支护结构 国内现行的隧道支护结构大多为圆形、椭圆形、三心或五心圆、马蹄形,采用有限元方法对受地应力作用的支护结构进行分析,不同结构的内部应力及应力传递均大不相同,根据圆形的结构特点,其内部应力分布最为均匀,内部结构的应力传递也最为理想,不存在应力集中的薄弱环节。同时结合国内处隧道工程设计与施工积累下的工作经验,对于以水平应力为主的软岩,其支护结构选用圆形或椭圆形最为合理,而对于存在活动性水平应力的软岩,其支护结构应选圆形。合理的支护结构能够有效避免支护受力不均,并有效控制变形量。

3.3 施工方法

3.3.1 开挖 对于高地应力软岩应采用短台阶开挖方法,同时还要依据围岩的特性及断面面积判断核心土的预留与否。台阶不宜过多,台阶过多时会相应地增加围岩的扰动次数,因此,台阶应为上、下台阶,以降低对围岩的扰动。采用台阶法的目的是为了快速地进行支护,而全断面法在时间上无法进行快速支护。在采用台阶法开挖时,台阶的高度及长度应依据现场施工配套设施及所用支护的外开尺寸来定,通常台阶高度宜为2.5~4.5m,长度宜为5~15m。

3.3.2 支护 强支护在高地应力软岩隧道施工中应用可有效控制围岩变形,可以做到立竿见影。在充分了解到监控量测数据、围岩特性及地下水情况的前提下,根据超前地质预测结果对支护参数进行确定,并对支护参数进行进一步调整(如超前支护、初期支护及二次衬砌),从而达到围岩变形有效控制的目的。

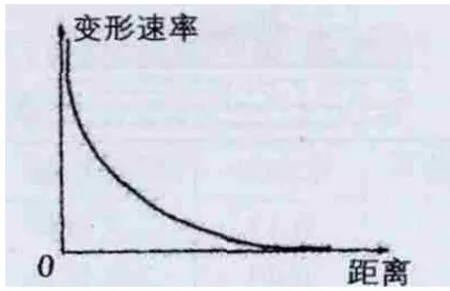

对于工程地质为高应力软弱围岩,早封闭技术至关重要,可以说是强支护的基础。这就要求我们合理地控制上、下台阶间的距离,仰拱与掌子面下断面的距离,二次衬砌与掌子面下断面的距离;而这些距离的确定主要根据围岩质量(Q)与距离的关系(其关系如图2所示)、监控量测反馈的各种信息与距离的关系 [日变形速率与距离的关系(其关系见图3)、允许变形量与距离的关系]、施工运输方式(有轨运输或无轨运输)与距离的关系和机械配套(不同的机械配套需要的作业空间不同,不同的机械配套其作业循环时间也不同)与距离的关系。总结近年来国内外高地应力下软弱围岩施工各工序间的间距,得出:仰拱与掌子面下断面的距离一般为10~30m,二次衬砌与掌子面下断面的距离一般为30~80m。在围岩变形控制过程中,施作到位同样也尤为重要。在施工过程中,每个环节都必须按设计要求做到施工到位,特别是关键部位和关键环节,如锚杆的尺寸和数量、锚固锚杆的质量,喷射混凝土强度及施工厚度是否达到要求,钢支撑是否贴实、钢架与围岩是否有空隙、连接板是否牢固,钢筋连接是否可靠等。可见施工到位同样是有效控制围岩变形的关键。

图2 围岩质量(Q)与距离关系示意图

图3 变形速率与距离关系示意图

4 结语

高地应力软岩隧道施工应做到“岩变我变”,要根据围岩的实际变化情况对施工方法及支护参数进行及时合理的调整,以有效控制围岩变形。虽然在地质的超前预测环节中可以借助于红外线探水仪法、声波法、电磁波法及地震波法等先进的地质探测方法,但目前采用上述单一的任一种预测方法均缺少足够的准确性,因此,我们一方面要进一步提高超前预测的准确性,另一方面还要结合相应的工作经验,加强实践,及时掌握围岩的变化情况及特性,以制定出合理的围岩变形控制措施。

[1]何磊,杨斌,王更峰,陈仕猛.高地应力软岩隧道施工动态控制与优化研究[J].现代隧道技术,2011(02).

[2]李廷春.毛羽山隧道高地应力软岩大变形施工控制技术[J].现代隧道技术,2011(02).

[3]郭正伟,高新利.高地应力软岩隧道现场试验分析[J].铁道标准设计,2011(04).