谁的“标准”?“正统”何在?

——元代《台州路重建天妃庙碑》与浙东士人的天妃观

张 侃

(厦门大学历史系,福建,厦门,361005)

谁的“标准”?“正统”何在?

——元代《台州路重建天妃庙碑》与浙东士人的天妃观

张 侃

(厦门大学历史系,福建,厦门,361005)

宋代开始,天妃庙开始在沿海各地传播。而进入元代,漕运成为官方财政的重要支柱,天妃更因此成为海神主要代表,官府重视其庙宇修筑,祭典仪式极为隆重。台州路天妃庙因方国珍之乱而毁,刘基作为地方官员经历其重建过程,因此撰写《台州路重建天妃庙碑》。与此同时,北京而来的周伯琦也撰写了同名碑铭。两通碑铭记载了台州天妃庙重建始末,展现了以刘基为代表的浙东士人的天妃观,反映了天妃信仰在传播过程中的复杂面向。刘基等人以帝、后、妃配天、地、海解释天妃神格,力图改造其女巫身份,将其等同与岳、镇、海、渎等自然神明,这一看法后来也为诸多士大夫所继承。从碑铭可以看出,王朝祭典、地方社会、士人观念存在复杂互动关系,因此宗教研究中的“标准化”和“正统化”等概念需要结合历史情境,才可获得理论穿透力。

台州;天妃;刘基;士大夫;宗教观念

刘基,字伯温,浙江处州府青田县人,生于元武宗至大四年 (1311),卒于明洪武八年(1375)。刘基辅佐朱元璋而定天下,洪武三年(1370)封诚意伯。正德九年(1514),追赠太师,誉为“渡江策士无双,开国文臣第一”,①《赠谥太师文成诰》,正德九年(1514)十月十九日,见林家骊点校:《刘基集》,附录五,杭州:浙江古籍出版社,1999年。谥号“文成”。学界有关刘基的研究成果极为丰富。②大致有三方面:一、政治经济之事功言行;二、文学诗赋之风格成就;三、神话传说之流传变迁。(见田澍、吕杨:《近二十多年来大陆刘基研究综述》,《甘肃社会科学》2007年第1期;吕立汉:《刘基研究的回顾与展望》,《淮北煤师院学报》2000年第3期;吴锡鑫、梁宇光:《刘基著作、传记及刘基研究资料目录索引》,《丽水师范专科学校学报》2002年第4期;陈学霖:《关于刘伯温传说的研究》,《北京社会科学》1998年第4期)。刘基传世作品众多,周群、吕立汉等人已有详细的综述和辨析。③周群:《刘基评传》第14章《文集版本和著作稽考》;吕立汉:《刘基文集版本源流考述》,《文化遗产》2000年第2期。但刘基为宗教庙宇撰写的碑铭不多,只有《台州路重建天妃庙碑》、《北岭将军庙碑》、《杭州路重修三皇庙碑》等几种,可视为其宗教观念的缩影。《台州路重建天妃庙碑》是刘基为台州天妃庙重修所撰碑文,该庙还留存周伯琦同时所撰的同名碑文,两者不仅可以互相补充历史信息,而且因为作者身份不同,所表达的观念也有差异。本文首先比较刘碑和周碑的内容异同,刻画1353年台州路天妃庙重建之际的历史境况,分析以刘基为代表的浙东士人对天妃的看法,讨论他们的思想渊源及后续。在此基础上,初步建立王朝祭祀、地方社会、士人观念等内在关系,反思学界有关大众宗教的一些概念问题。

一、两通《台州路重建天妃庙碑》的撰写背景

刘基的论著经后人编纂,流传有各种不同版本,其中《台州路重建天妃庙碑》留存情况也不相同。笔者经眼不多,无法一一罗列。大略而论,正德十四年(1519),林富重镌的《诚意伯刘先生文集》收有此文,因此可确定此文在明代是流传的。后来台州著名文人谢铎(1435-1510)编纂《赤城后集》(卷六)也收录有此文,文字略有差别。莆田进士朱淛(1486-1552)撰《天妃辨》以缩写的方式引用了此文,与原意一致。①(明)黄宗羲编:《明文海》,卷 116,辨 7。钱谦益的《国初群雄事略》卷九摘录有部分文字,记为《天妃庙碑》。②(明)钱谦益:《国初群雄事略》卷9《台州方谷真》,北京:中华书局,1982,第214页。但是民国以来,流传较广的四部丛刊景明本的《诚意伯文集》没有收录此文,丛刊为商务印书馆影印的隆庆本(1572)。从版本源流看,丛刊本漏收了此文。今人林家骊点校的《刘基集》,根据《覆瓿集》重新刊入此文。

《台州路重建天妃庙碑》中留存诸多刘基自述的行事时间,学界常借之推定他在台州的活动踪迹。根据碑文,至正十三年十月己酉撰写,即1353年阴历十月十五日,时值浙东方国珍为乱暂告短暂安宁之际。方国珍为元末浙东枭雄,至正八年(1348)反于海上,劫夺漕粮,元朝政府剿抚并用,无法平息方氏动乱。至正十一年(1351),方氏复反,次年(1352)三月,杀台州路达鲁花赤泰不花。刘基危难受命,从至正十二年(1352)到至正十三年(1353)在台州一带活动,从事平定和招抚事宜。至正十三年(1353)三月,元朝政府命帖理帖木儿与江南行台侍御史左答纳实理招抚方国珍,刘基被辟为行省都事。③(明)宋濂等:《元史》,卷43,本纪第4、3,顺帝6,至正十三年三月、至正十三年十月,北京:中华书局,1976年,第 909、912页;(明)黄伯生:《诚意伯刘公行状》,见林家骊点校:《刘基集》,附录一,第631-632页。帖理帖木儿与左答纳实理招抚方国珍成功后,于当年秋天重修天妃庙。刘基为帖理帖木儿和左答纳实理的下属,熟悉两者的事由经过,受命为天妃庙落成庆典撰写碑文。此文当时应镌刻成碑,依例立于台州路天妃庙。不过,清末《台州金石录》记,“刘诚意文集亦有重建天妃庙碑,今已无存”,④(民国)喻长霖、柯骅威等纂修:《台州府志》,卷89,8A-B,《中国地方志集成》,上海:上海书店,1993年据1936年影印本,第1247页。说明实物不复存世。由于无法以碑文核对传世文献中可能存在的删改与错漏,现谨依林家骊点校的《刘基集》,并参之以正德十四年(1519)的《诚意伯刘先生文集》和明人谢铎所辑《赤城后集》⑤(明)谢铎辑:《赤城后集》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》,集部114,卷6,北京:书目文献出版社,1998年,第274-276页。中的同一文献加以分析。

不过,刘基所撰《台州路重建天妃庙碑》只是当时记载天妃庙重建的一块碑铭。根据史籍,周伯琦也撰写了同名碑铭。清末黄瑞在《台州金石录》记载其形制甚周详:

碑高七尺强,广三尺七寸,额篆书九字,与题同,分三行,字径四寸五分。正书三十行,五十二字,字径一寸。在临海县东五里旧天妃宫。题翰林直学士、知制诰、同修国史兼经筵官、新授崇文太监、嘉议大夫检校书籍事周伯琦撰并书。中奉大夫、浙东道宣慰使、都元帅纳璘哈刺篆额。至正十三年十一月立。⑥(民国)喻长霖、柯骅威等纂修:《台州府志》,卷89,8A-B,《中国地方志集成》,上海:上海书店,1993年据1936年影印本,第

周碑现移存于临海古城街道下桥村的中津寺,文约1260字,残缺20余字。周伯琦,字伯温,别号玉雪坡真逸,饶州(今属江西)人。至正八年为翰林待制,历崇文少监、翰林直学士,至正十三年改崇文太监,为代祀使者,祭祀天妃。《元史》记为:“迁崇文太监兼经筵官,代祀天妃”。⑦(明)宋濂等:《元史》,卷 187,传 5,《贡师泰周伯琦传》,北京:中华书局,1976 年,第 4295 页。1247页。此次代祀具体情况前半程记录在周氏自撰的《祈祝记》中:

至正十三年,岁在癸已。夏五月,皇帝幸上都。六月己酉,相臣奏:今海漕粮舶已达直沽,宜遣使祀所在海神天妃庙,以报其佑助之灵。今议遣崇文太监周伯琦乘传往,谨以上闻。制可。七月丁丑,上御水晶宫,以白金整封芗,手额致敬,以授伯琦。即日陛辞而南,始直沽,道淮安,历

镇江,九月壬午至姑苏漕府。厥明,具祝版奉芗,以少牢祀。①(明)李诩:《续吴郡志》,卷上,《丛书集成续编》,史地类288,台北:新文丰出版社,第403页。

后半程则在宋濂所撰《元资政大夫江南诸道行御史台侍御史周府君墓铭》中有所说明,“十三年,……诏奉祀江海神,循江淮,道闽越,抵南海,南北几及万里,明年竣事。”②(明)宋濂:《宋学士集》,卷64,四部丛刊初编,集部,上海:上海书店,1989年影印,第1044页。也就是说,周伯琦从苏州继续南下代祀,整个祭祀活动持续到了第二年。其间,他于十月台州天妃庙落成之时,来到临海,即如碑文所言,“伯琦奉旨代祀,适以是月至”。接着,他主持了祭祀礼仪,应邀撰写了《台洲路重建天妃庙碑》。

刘碑与周碑的文字略有出入,比如方国珍之乱与天妃庙的关系,刘基碑文比较详细,可能与当时历史状况有关。刘基撰文为至正十三年(1353)十月十五日,第二天朝廷才正式承认招抚行为,准奏方氏兄弟官职:方国珍为徽州路治中,方国璋广德路治中,方国瑛信州路治中,因此尚可措辞严厉。而周碑写作之时,方国珍虽没有实质上归顺,但名义上已愿意与地方官员合作,因此对方氏之事较为简略并隐讳地进行了记录。也许正因为此,周碑与朱碑才在实物留存上产生了不同命运。黄瑞在《台州金石录》中曾对周碑中的残缺字进行了解释,认为“碑正书征行完好可读,其阙损处疑国珍降后,开府庆元,时里人讳而椎去之”。③(民国)喻长霖、柯骅威等纂修:《台州府志》,卷89,8A-B,第1247页。如果此论成立,相比较而言。刘基碑文措词远比周文严厉,直指“方国珍作乱”,因此刘碑难逃被毁之命运,可能在成碑后不久就被毁,后人无法一睹实物。

从形式上讲,庙宇碑文主要用来记载宗教建筑兴建的缘由和经过,刘基和周伯琦所撰碑文与历代妈祖庙、天妃庙、天后宫的碑文体例相似,以记录天妃庙的重修缘由和经过为主。大致是:给予天妃崇拜以理论解释;追溯台州路天妃庙的来由;天妃庙重建的原因;描述重建过程及庙宇规模;赞词诗章。虽然历代宗教建筑碑文内容常有溢美之词,也容易流于形式,但重建宗教建筑并非偶然,往往与地方社会变迁有着密切关系。当它与官方活动有重大关联时,更能体现时代性的大历史特征,反映着社会历史的变迁过程。从两块碑文的具体内容看,刘基是浙东士人和地方官僚的身份,而周伯琦是代皇帝祭祀的使者身份,背景与立场的有所不同,因此,在看待天妃崇拜、天妃庙重建事由也有所区别。

二、《庙碑》所记台州路修建天妃庙始末

《台州路重建天妃庙碑》事涉台州天妃庙,首先必须交代其演变历史。该庙屡有迁移,清光绪元年(1875)的《葭沚天后宫泉漳会馆碑记》曾记:

溯台郡路口旧有天后宫殿,创自大元至正年间,至圣朝顺治、康熙间,迭经修葺,祀典煌煌,由来已久,延及乾隆三十八年,闽漳商贾来开烟栈,生理颇兴。嗣因路口地狭,离城较远,官府行香未便,爰卜筑于靖越城外,再议建设天后宫。④陶福胜:《发现〈葭沚天后宫泉漳会馆碑记〉》,政协浙江省椒江市委员会文史资料工作委员会编:《椒江文史资料》,第8辑,1991年,第167页。

阅读此文可知,自元至正重修的台州天妃庙一直到乾隆年间才由原址迁移到在靖越门外。因临海城市改造,现已荡然无存。那么,有关至正之前的天妃庙具体情形如何呢?刘基和周伯琦所的撰《台州路重建天妃庙碑》是现存天妃庙的最早历史文献,两人对台州天妃庙的起源追溯基本一致。刘基碑文为:台州故有天妃祠,在城东五里。⑤(明)刘基:《台州路重建天妃庙碑》,林家骊点校:《刘基集》,第175页。周伯琦碑文为:台之为郡,东距海百余里。郡旧有庙,在城东五里而近。①(元)周伯琦:《台州路重建天妃庙碑》,李修生主编:《全元文》,卷1389,第44册,南京:凤凰出版社,2004年,第571-573页。

台州在宋元时期建有天妃庙,与天妃信仰在地域上的扩张有关。天妃发源于宋代福建莆田湄洲,其最早事迹可见于南宋特奏名进士廖鹏飞撰于绍兴二十年(1150)的《圣墩祖庙重建顺济庙记》,顺济庙在《宋会要辑录》中称为“宁海镇顺济女神庙”,顺济女神原为里社之巫,生而神异,不幸早死,乡人祈祷水旱开始祭祀,起初只作淫祀之列。后在北宋宣和五年(1123),给事中路允迪出使高丽曾经看见女神降临,才得以保全,于是朝廷锡额,成为典祀之神。②此文载清抄本的《白塘李氏族谱》,转见中华妈祖文化交流协会:《妈祖文献史料汇编》,第1辑,碑记卷,北京:中国档案出版社,2007年,第1-3页。此后,以海运贸易为生的福建商人将其视为保护神,“贾客入海,必致祷祠下,求杯珓,祈阴护,乃敢行。盖尝有至大洋遇恶风,而遥望百拜乞怜,见神出现于樯竿者”。③(宋)洪迈撰,何卓点校:《夷坚志景志》卷9《林夫人庙》,北京:中华书局,1981年版,第950-951页。

天妃随着福建商人向外传播,“神虽莆神,所福遍宇内,郊凡潮遍汐送,以神为心;回南簸北,以神为信;边防里捍,以神为命;商贩者不问食货之低昂,惟神之听。莆人户祠之,若乡若里悉有祠,所谓湄洲、圣堆、白湖、江口特其大者尔。神之祠不独盛于莆,闽、广、江、浙、淮甸皆祠也。”④(元)丁伯桂:《顺济圣妃庙记》,(元)潜说友撰:《咸淳临安志》,卷73,外郡行祠,台湾商务印书馆股份有限公司,2008年影印文渊阁四库全书。浙江沿海也是福建商人足迹所及之处,比如粮食交易,宋代浙江盛产米谷,“贩入诸蕃,每一海舟所容不下一二千斛,或南或北,数倍获利”。⑤(宋)吴自牧:《梦梁录》,杭州:浙江人民出版社1980年,第145页。所谓“或南”,常常是运往福建,朱熹曾说,“闻浙米来者颇多,市价顿减。邦人甚喜”。⑥(宋)朱熹:《晦庵先生朱文公文集》,第2册,卷27,《与赵帅书》,四部丛刊初编,集部,上海:上海书店,1989年影印,第10页。相比言,宁波、杭州等地因在区域经济圈内的主导地位,较早地建造了天妃祠。但南宋中叶,随着莆田人或福建人的移入,温、台一带也逐步出现了天妃祠。比如宋濂所撰的 《故资善大夫广西等处行中书省左丞方公神道碑铭》就指出方国珍从莆田移到台州:“公讳珍,避庙讳更名真,因字谷贞,姓方氏,其系分自莆田,再迁台之仙居,三迁黄岩,遂占籍焉”。⑦(明)宋濂:《宋学士集》,卷17,四部丛刊初编,集部,上海:上海书店,1989年影印,第620页。与此同时,《天妃显圣录》中的“温台剿寇”故事,说的是福建水师军官姜特立奉命进剿温州、台州的海寇,得神女帮助,⑧(明)照乘等:《天后显圣录》,第32页,陈支平主编:《台湾文献汇刊》,第5辑,第15册,北京、厦门:九州出版社、厦门大学出版社,2004年。也可视为佐证。不过需要指出的是,宋朝虽然对之进行了敕封,但建庙常常是民间行为。比如宁波天妃庙始建于宋代,程端学的《灵济庙事迹记》说:“鄞之有庙自宋绍兴三年,来远亭北舶舟长沈法询往海南遇风,神降于舟,以济。遂诣兴化分炉香以归。见红光异香满室,乃舍宅为庙址,益以官地,捐资募众,创殿庭,像设毕具,俾沈氏世掌之。”⑨(元)程端学:《灵济庙事迹记》,《积斋集》卷4,转见李修生主编:《全元文》卷1025,第32册,第202页。据舍利性古的《灵慈宫原庙记》,太仓天妃庙始建于至元二十九年(1292),比刘家港天妃庙略迟一年,“郡人朱旭捐周泾之私地五十二亩,以基构焉。阅三年而栋宇以完。”⑩(明)舍利性古:《灵慈宫原庙记》,转见(明)李端修、桑悦纂:弘治《太仓州志》卷10《文》,清宣统元年汇刻本,第24页。以此类推,如果南宋时期台州建有天妃庙,也同样是私人所建。

进入元朝,天妃信仰不仅在地域范围上得以扩大,神格也进一步上升。究其原因,除了海洋商业繁荣之外,更为重要是政府及官员的推动。首先是天妃信仰得到了投靠元朝的阿拉伯商人的支持。妈祖从民间巫女逐步被敕封为神女时,也是阿拉伯商人通过海路来到中国经商贸易的黄金时期。泉州天后宫据乾隆《泉州府志》卷十六引隆庆《泉州府志》载:“宋庆元二年,泉州浯浦海潮庵僧觉全,梦神命做宫,乃推里人徐世昌倡建。寮当荀江巽水二流之汇,番舶客航聚集之地”,①(清)怀荫布等纂:乾隆《泉州府志》卷16《坛庙寺观九》,上海:上海书店,2000年,第382页。说明阿拉伯商人对妈祖信仰是有所了解的。宋元鼎革之际,阿拉伯血统的蒲寿庚投元,蒲氏家族极力推动妈祖的再次册封,至元十八年 (1281),元朝册封为妈祖为 “护国明著天妃”,即为蒲家主持:“惟尔有神,保护海道。舟师漕运,恃神为命。威灵赫濯,应验昭彰。自混一以来,未遑封尔,有司奏请,礼亦宜之。今遣正奉大夫宣慰使左都元帅兼福建道市舶提举蒲师文,册封尔为护国明著天妃”。②(清)杨浚:《湄洲屿志略》,陈支平主编:《台湾文献汇刊》第5辑,第16册,厦门:厦门大学出版社,2004年,第147页。蒲师文为蒲寿庚之子,两次册封,使妈祖从宋代的“妃”升格为 “天妃”。至元十八年的册封文指出了天妃被王朝被重视是因为 “舟师漕运,恃神为命”。

海运之所以重要,与元代北方米粮需求有关,每年必须由江南经海道运输大批粮食到直沽,“内自王宫戚里之卫士百执事,外至都邑之兵戍编户,上自公卿大夫士,下至府史胥徒,岁以海漕之迟疾丰俭顺阻为忧喜休戚之分。”③(元)周伯琦:《祈祝记》,转见中华妈祖文化交流协会:《妈祖文献史料汇编》第1辑(碑记卷),北京:中国档案出版社,2007年,第38页。根据《元史·食货志》,江浙行省征收的粮食额是全国的三分之一强。1309年左右,海上漕运米粮达到300万石,时人柳贯评价,“海漕之事有关于国计,为甚重矣”。④(元)柳贯:《元故海道都漕运副万户咬童公遗爱颂(并序)》,《柳贯诗文集》,柳尊杰点校,卷9,杭州:浙江古籍出版社,第195页。元朝海运分为南北两大系统,南方为“承运”系统,主要责征收南方漕粮,并组织海运至直沽,具体的操作机构海道运粮万户府负责,大德七年(1303)年又设温台、杭州嘉兴等七处海运千户所,千户所下又有若干百户所。⑤(明)宋濂等:《元史》卷 97《食货五》,北京:中华书局,1976 年。可见,最早是从江南诸路调运,后因调运量的增加,浙江诸路也负担了相当数量的粮食。

浙江的海口是庆元路(宁波),来自浙江北部的粮食,多运至庆元装船,再运到长江口的刘家港,然后从刘家港运至天津。为了保障海漕运粮安全,江浙行省所辖境内凡是江海河滨漕运所到之处,都建有天妃庙等名号的祭祀场所,元朝皇帝派人进行祭祀。犹如《元史》记载:“惟南海女神灵惠夫人,至元(1264-1296)中,以护海运有奇应,加封天妃神号,积至至十字,庙曰‘灵慈’。直沽、平江、周泾、泉、福、兴化等处,皆有庙”。⑥(明)宋濂等:《元史》卷76《志第二十七·祭祀志五》。督运漕粮官员极为重视天妃祭典,任士林的《江浙行省春运海粮记》的文章,所描述的是1321年的漕运,主角是江浙省平章政事、领江淮等处财赋总管府事的赛典赤·乌马儿,他在开运之际,赴天妃祷告,“起碇之日,公诣海神天妃宫,躬具牲牢,陈俎豆,与神誓言曰:‘海漕之运,我国家万世之利也。春运之役,其昉自今。凡在人事者,予既克尽之矣。大海洋洋,则尔明神之责也。毋狂而风,毋冥而雾,毋剽而暗屿浮礁,毋滞而浊水露蹟,俾遂善于达,以克国储。神亦与有赖焉。’”⑦(元)任士林:《江浙行省春运海粮记》,转见李修生主编:《全元文》卷583,第18册,南京:江苏古籍出版社,2000年,第416页。至正七年(1347),买述丁担任海道都漕运万户府达鲁花赤,其好友朱德润在《存复斋文集》中有《资善大夫海道漕运万户府达鲁花赤买公惠政之碑并铭》一文,也记载了他运粮而祭拜天妃之事:

公至之日,恭礼海神,而祝曰:“皇元混一之初,太傅伯颜丞相思收宋图籍归京师,实由航海之便。于是命罗壁、张瑄、朱清等,寻涉海道,载进载缉,日增月益,底于成绩。今岁,漕至三百万石,实由谋始之有度也。某等恭承朝命,克循旧规,罔敢惰慢。风涛天险,神其相之”,于是,营缉天妃祠宇,祭尽悃幅,用祈神庥。⑧余振贵、雷晓静主编:《中国回族金石录》,银川:宁夏人民出版社,2001年,第327页。

台州路属江浙行省浙东道,设于元至元十四年(1277),下管临海、仙居、宁海、天台四县和黄岩州,①(明)宋濂等:《元史》卷62《地理志五》。台州天妃庙作为路一级的官方祀典可能始于此时。随着沿海的温黄平原与椒北平原以及临海中部的大田平原等处充分开发,农业生产相当发达,有多余的粮食可以输出,台州成为元政府海运漕粮的供给地和转运地之一。元人虞集所撰《昭毅大将军平江路总管府达噜噶齐兼管内勘农事黄头公墓碑》一文中有关于温台漕运改革的记载:

四曰粮之登舟,自温台上至福建,凡二十余处,皆取客舟载之,至浙西,复运浙东入海,公请移粟庆元,海舟受之,自烈港入海,无反复之苦。五曰温、台运舟水脚之费,岁于浙省关拨。而散之运粮千户之所。治运者各放所治受钞,复还温台登舟,往复不便,公请悉留留钱温台,舟人受讫以行。②(元)虞集:《道园学古录》卷41,四部丛刊初编,集部,上海:上海书店,1989年影印。

黄头公,唐古氏,别名世雄,至元二十八年(1291)曾任嘉兴等处运粮千户,1299年担任温台等处运粮千户,对温台一带海道漕运比较熟悉,文中所叙是其改革措施,但也反映了温台一带为元朝漕粮的重要供应地带。台州自设路之后,主要由蒙古人担任达鲁花赤,在他们的推动下,天妃庙的地位也越来越重要。元朝政府为了保证漕粮的顺畅入京,大幅度增长船户运费,《元史》有条史料记载了元朝政府以增价雇佣闽浙船只的情况:

至大三年,以福建、浙东船户至平江载粮者,道远费广,通增为至元钞一两六钱,香糯一两七钱。四年又增为二两,香糯二两八钱,稻谷一两四钱。延祐元年,斟酌远近,复增其价。福建船运糙粳米每石一十三两,温、台、庆元船运糙粳、香糯,每石一十一两五钱。③(明)宋濂等:《元史》卷 93《食货一》;卷 76《祭祀志五》。

皇庆(1312-1313)年间,元朝皇帝“岁遣使賚香遍祭,金幡一合,银一铤,付平江官漕司及本府官,用柔毛酒醴,便服行事。祝文云:‘维年月日,皇帝特遣某官等,致祭于护国庇民广济福惠明著天妃。’”④(明)宋濂等:《元史》卷 93《食货一》;卷 76《祭祀志五》。遣使者赍香遍祭,事实也在督促地方漕运官员尽心安排运粮,进行了漕运整顿后,运粮效果极好。为了扩大影响,朝廷在延祐元年(1314)秋再次对天妃敕封,增加“广佑”二字。

陈高华先生总结两种元朝天妃祭典制度,一种是海道漕运开始前由地方官员举行的祭祀仪式,另一种是海道漕运结束后皇帝派遣官员到各地天妃的代行致祭。前者是祈祷漕运期间风平浪静,后者是答谢天妃的保佑。⑤陈高华:《元代的天妃崇拜》,《元史论丛》,第7辑,南昌:江西教育出版社,1999年,第140页。这些祭祀典礼场面宏大,如开漕祭典,“当转漕之际,宰臣必躬率漕臣、守臣,成集祠下,卜吉于妃。既得吉卜,然后敢于港次发舟。仍即妃之宫刑马椎牛,致大享礼,饩牲肥,醇酧饔魁,庶羞毕陈。丝声在弦,金石间奏,咽轧箫管,繁吹入云。”⑥(元)郑元祐:《重建天妃宫碑》,《吴都文粹续集》卷28,转见蒋维锬,郑丽航辑纂:《妈祖文献史料汇编》第1辑《碑记卷》,第23页。前述记载可知,海运开始前的祭典,由行省大臣主持,漕臣、守臣参加。参加祭祀的官员事先要斋戒沐浴,住在庙中。祭祀仪式在五更开始,主祭官员行跪拜礼,并举行占卜,选定开船的吉日。仪式进行时有乐队伴奏,并有歌舞表演。仪式结束后就在宫中举行盛大的宴会。

延祐敕封后,台州地方官员考虑原有的天妃庙过于狭小,不适于祀典仪式的展开,于是将天妃神像迁移到了城南外垣的水仙楼。即刘基碑文中所言的“延祐中,守土臣病其远,弗便于祀事,乃徙置其神像于城南垣外水仙之楼,故祠遂废为墟”,以及周伯琦所言的“延祐中,庙圮,遂为废墟,乃徙神于城南水仙之楼。”水仙楼地处南垣,方国珍之乱中毁于战火后,不曾重建,因此不清楚原先所祀何神。不过,从刘基所记载的方国珍“寇台州,自中津桥直上,登楼骑屋,山内临城”之语,大略知道,水仙楼是与中津桥相通的。台州旧有三津,分为上津、中津、下津,为渡口所在,清顺治进士洪若皋的《下津桥记》言:“台郡城西南逼灵江,江接大海,旧有三津:朝天门外曰上津,兴善门外曰中津,靖越门外曰下津”。①(清)康熙《临海县志》,转见陶振民主编:《中国历代建筑文萃》,武汉:湖北教育出版社,2002年,第348页。而中津有桥为宋代唐仲友所建的浮桥,是台州的主要交通要道。唐仲友自撰的《中津桥》云:“郡界括苍、天台间,水源二山东南流,合于城西十五里,东注于海。城临三津,其中最要道出黄岩,引瓯闽,往来昼夜不绝,招舟待济”。中津桥建好之后,“迁飞仙亭于南岸,迁州之废亭于北岸,以为龙王神之祠”。②(宋)唐仲友:《中津桥》,李合群主编:《中国古代桥梁文献精选》,武汉:华中科技大学出版社,2008年,第143页。

对照文献,似乎可以推断,水仙楼所祀之神,应为龙王之类的水神,所以称为“水仙楼”。指出天妃合祀于水仙楼的现象,意在说明,宋代海上航行的保护神众多,台州也有多种海神信仰。《夷坚志》所记,“台州临海县上亭保,有小刹曰‘真如院’,东庑置轮藏,其神一躯,素著灵验。海商去来,祈祷供施无虚日”。③(宋)洪迈撰,何卓点校:《夷坚支庚卷》第5《真如院藏神》,北京:中华书局,1981年版,第1169页。元代漕运兴起后,一开始还有多种水神信仰,“运舟冒险而出,常赖祷祠以安人心,盖所谓天妃、海神、水仙等祠凡几十处”,④(元)虞集:《道园学古录》卷41,四部丛刊初编,集部,上海:上海书店1989年影印。水仙也是祀典神灵,但随着王朝对天妃祀典的重视,这些神明因各种机缘慢慢地与天妃信仰合并,并被列为天妃手下的护漕神灵,辅佐保护漕运。这一过程在元至正七年(1347)王敬方的《褒封水仙记》中有集中体现,文中的水仙神有五位:“冯氏三人,伯讳璇,仲季忘其讳;蔡氏讳亦忘之,丁氏讳仲修”,他们神迹与温州有关,并独立成为神明,但是元朝重视漕运之后,成为了天妃的助手,“国朝漕运,为事最重,故南海诸神,有功于漕者皆得祀。唯天妃功大号尊,在祀最贵。自妃而下,皆得受爵而庙食焉。若水仙五人,实天妃股肱,漕舟同命也。 ”⑤(元)王敬方:《褒封水仙记》,转见(明)李诩:《续吴郡志》卷上《丛书集成续编》,史地类288,台北:新文丰出版社,第404页。

徐晓望教授根据元代史籍,钩陈元英宗至治元年(1321)到至顺四年(1333)的元帝遣官致祀情况,认为到至顺四年时,元帝派使者祭祀的天妃庙共有11座:直沽、平江、周泾、路漕、庆元、温州、台州、延平、福州、泉州、漳州。⑥徐晓望:《妈祖信仰史研究》,福州:海风出版社,2007年,第120页。根据王朝祀典中的祝文,路漕、庆元、温州、台州等为同一份祝辞:神佑国家,食我京邑。漕舟岁发,起碇于兹。利涉无虞,神庇悠久。敬遵彝典,庸答明神。⑦(元)宋褧:《燕石集》卷11,第6-7页。《天后显圣录》也保存了多份天妃庙祝文,徐晓望推断为元末无名使者所留,内容更为详细,涉及了直沽庙、淮安庙、平江庙、昆山庙、露漕庙、越庙、庆元庙、台州庙、永嘉庙、延平庙、闽宫、莆田白湖庙、湄洲庙、泉州庙。其中台州庙祝文为:“洪惟天妃,自天降临,功侔化育,德配玄穹。瀚海安澜,风帆顺飞,弗惊弗震,是凭是依。惟兹运道,实赖扶持。恭承帝命,报答灵威。佑我邦家,永膺多福”。⑧(清)照乘等:《天后显圣录》,陈支平主编:《台湾文献汇刊》第5辑第15册,北京、厦门:九州出版社、厦门大学出版社,2004年。

元代天妃祀典很隆重,黄向于泰定四年(1327)春正月所撰《天妃庙迎送神曲》可见场景之壮观,上下之虔敬,“每春夏起运,皇帝函香降祭,自执政大臣以下,盛服将事,合乐曲,列舞队,牲号祝币,视岳渎有加焉。……府帅偕郡官率僚属奉安神像,蕆祭报功。作迎神曲以歌之”。⑨(元)黄向:《天妃庙迎送神曲》,转见李修生主编:《全元文》,卷1421,第46册,南京:凤凰出版社,2004年,第150页。柳贯《敕赐天妃庙新祭器记》所记祭祀仪典也很隆重、虔敬。在致祭的前夜,由漕府帅臣率众僚属“斋礻友宿庙下,用视涤濯,随衅逆牲,奉币享神。之旦五鼓,乐既奏,公率椽属、漕府官以下,恪虔致祷,拜兴肃然,罔敢怠哗”。⑩(元)柳贯:《敕赐天妃庙新祭器记》,《柳贯诗文集》,柳尊杰点校,卷14,杭州:浙江古籍出版社,第282页。上行下效,凡是天妃之祭,地方官员就全班出动,列伍奏乐。从上述传世祭文看,天妃神像虽寄居水仙庙,但台州漕运粮食事关国重,地方各级官员不敢马虎,每逢漕粮开运之际,仍举行隆重的祀典仪式,天妃事实上成为了水仙楼的主祀神明。

方国珍之乱,水仙楼坍塌而焚,刘基碑文中没有交代天妃身安何处。周伯琦碑文对此有说明,“守者复奉神像寄居天宁寺。”①(元)周伯琦:《台州路重建天妃庙碑》,李修生主编:《全元文》卷 1389,第 44 册,第 572、571、571、572、573 页。守者,是地方官员或庙宇管理者。天宁寺,在临海县东南巾子山下,建于唐代,初名龙兴寺,会昌灭佛后重建,改名开元寺,后多次改名,曾为景德寺、崇宁寺,报恩光寺,宋政和元年(1111)名之为“天宁”。寺庙规模宏大,自唐代以来,一直兼负着台州僧众管理之职能,也成为外来僧人落脚之地。地方官员将天妃神像移居于此,大略有几种原因,一、可能是因为该寺场地阔广的条件,便于举行祀典仪式。二、中津桥原有僧舍,即唐仲友所说的“为僧舍及守桥巡逻之室二十有一间,南僧舍为僧伽之堂”。②(宋)唐仲友:《中津桥》,李合群主编:《中国古代桥梁文献精选》,武汉:华中科技大学出版社,2008年,第143页。而方国珍“纵火焚郭外民居”③(明)刘基:《台州路重建天妃庙碑》,林家骊点校:《刘基集》,第175、175、176页。后,大概这些僧舍也难逃火海,僧人也可能寄居天宁寺。三、宋元时期,天妃信仰本身与佛教有密切关系,比如南宋庆元二年(1196),泉州天妃庙是僧人觉全梦神而营建。天津天妃庙自泰定年开始,就一直由僧人掌管。④(元)危素:《河东大直沽口天妃宫碑记》,《天津卫志》卷40。可见对于天妃信仰,宋元佛教并不排斥,能共处一堂。四、台州天宁寺自身有于民间信仰的神异故事,后世文献中曾记,“元至正间,有僧十八附船渡海而来,先见梦于葛令,比至船,则木像存焉,因奉置大殿左右。”⑤(清)《钦定古今图书集成·方舆汇编·职方典》,第1000卷,《台州府部汇考·台州府祠庙考二》,北京:中华书局影印本,第139册,第53页A。虽查阅史籍,元至正年间无葛姓之县令,可断定此为传说。十八僧可能是十八罗汉,所谓“渡海而来”,可能与海上从事商业或漕运的群体有关。

方国珍横行海上,挟持漕户,阻断粮道。天妃祭典与开漕运粮相关,祭典礼仪不举,天妃自然冷落,而且佛教寺庙之中,天妃信仰并非主流,以致“几筵简陋,过者病之”。⑥(元)周伯琦:《台州路重建天妃庙碑》,李修生主编:《全元文》卷 1389,第 44 册,第 572、571、571、572、573 页。至正十三年(1353)四月,帖理帖木儿和左答纳实理与方国珍招抚谈判成功之后,“方氏兄弟大感悟,悔罪,悉归所俘民,愿岁帅其徒防运漕粮,至直沽以自效。”⑦(明)刘基:《台州路重建天妃庙碑》,林家骊点校:《刘基集》,第175、175、176页。也就是说,方国珍兄弟不仅愿意归还劫夺的漕船与漕户,而且答应了承担重开漕运至直沽的任务。此前,东南沿海动荡不安,元朝视为命脉的海漕也停辍多时。此刻,方国珍款纳于朝廷,形势稍微安定,能够重启运粮,帖理帖木儿和左答纳实理自然视为重要功绩,举行祭祀仪式以示庆贺也在情理之中。另外,各级官员、商人、漕户也纷纷要来祭拜天妃。但天宁寺为天妃寄居之所,已比不上平江、杭州等地天妃独处一庙,台州地方官员不满意此状,刘基本人也认为,“海上既宁,惟天妃之神无所栖,……神未有居,无乃于典祀有阙,而扎瘥夭厉之疚无所归乎?”刘基是此等感受,帖理帖木儿和左答纳实等人更是想改变现状,提倡天妃庙重建。“二公休沐之暇,过天宁,瞻礼神像,愀然不安”。而且此时元顺帝已决定派周伯琦代祀,于是从秋天开始,以“天宁寺沙门明孜,郡士李德大”为督工,“各捐餐钱若干贯,以倡郡人。而属监郡孛颜忽都专经营之,又躬即故庙墟地,相方度宜,心计指授,□□□地,以拓其旁。”⑧(元)周伯琦:《台州路重建天妃庙碑》,李修生主编:《全元文》卷 1389,第 44 册,第 572、571、571、572、573 页。

至正十三年十月,台州天妃庙重建完工,庙宇建制相当完整,碑文记载,“基广□丈有奇,深杀广四丈。庙宫中峙,檐屋覆,纵三楹,横倍之。回廊伉门,夷庭崇坛,唐甓修饰,斋庖具备。门之外,隙地爽垲,亭于其东,□于其西”,回廊、庭院、亭阁、斋房、厨房一应俱全。十五日(己酉),乃以吉日,迎置神像,冠服尊严,绘饰炳焕。络绎瞻仰,且骇且欣。”⑨(元)周伯琦:《台州路重建天妃庙碑》,李修生主编:《全元文》卷 1389,第 44 册,第 572、571、571、572、573 页。举行了迎神安位庆典,刘基受命写碑文并作迎享、送神之章。⑩(明)刘基:《台州路重建天妃庙碑》,林家骊点校:《刘基集》,第175、175、176页。接着,十一月初四(戊辰),周伯琦作为代祀使者,同浙江佥宪蔫满帖木儿、副都元帅黑的儿主持了致祭仪式,“率郡之军民官属,具祝致祭”,盛况空前,即如周伯琦自谓的“圣君虔祀典于上,相臣建祠宇于下,相望数千里,敬神之心吻合,岂非千载一时之盛欤!”(11)(元)周伯琦:《台州路重建天妃庙碑》,李修生主编:《全元文》卷 1389,第 44 册,第 572、571、571、572、573 页。

三、刘基天妃观思想渊源及后续

对刘基和周伯琦碑文中信息的分析后,可以勾勒宋元时期台州路天妃庙建立和变迁的过程。大致看来,台州天妃庙的官方祀典浓厚,与国家宗教政策关系密切,它的移祀、寄居、重建等等变动,也无不反映着王朝历史的变迁。在官方的祭祀系统中,各级官员对于天妃源自闽中是很清楚的,现存元代各处天妃碑记也都明确说明这个问题。如宋渤的上海《顺济庙记》:“莆有神,故号‘顺济’”;①转见蒋维锬、郑丽航辑纂:《妈祖文献史料汇编》,第1辑,碑记卷,第9页。舍利性古的《灵慈宫原庙记》:“天妃……托质莆田”。②(明)舍利性古:《灵慈宫原庙记》,转见(明)李端修、桑悦纂:弘治《太仓州志》卷10,《文》,清宣统元年汇刻本,第24页。黄向的《天妃庙迎送神曲》:“天妃者,兴化军莆田县湄洲林氏女”;③(元)黄向:《天妃庙迎送神曲》,转见李修生主编:《全元文》,卷1421,第46册,第150页。程端学的《灵济庙事迹记》:“神姓林氏,兴化莆田都巡君之季女”。④(元)程端学:《灵济庙事迹记》,《积斋集》卷4,转见李修生主编:《全元文》,卷1025,第32册,第202页。这些碑文对天妃的历次敕封、加封之号,以及神迹传说都有记载。周伯琦碑文所述的正是这种状况:

海之神曰“天妃”,肇于闽中,显于宋季,始于其里。拯旱溢,弭疾疢,御寇盗,应祷如响。既闻于时,褒封表异。商于海者遐迩徼灵,悉如其素。皇元奄有万方。岁发海漕。遂为海神,而专其祸福。得非功行超迈,则统摄益隆,犹夫国家之待群臣,积劳立勋,则进之尊官重任者耶?巨舶□移。帆席云揭,一息千里,繫神是赖。盲风怒涛,危在顷刻,叩首疾吁,神光下烛,划时静恬,顺达所拟。灵异若茲,不可殫纪。是以累锡制诰,庸示尊崇,乃有“护国庇民广济福惠明著天妃”之号。又诏滨海州郡,皆置祠庙。每岁之秋,天子颁奁芗,遣使遍祭。其祝文曰:“皇帝敬遣某官某致祭”,其严且重若是。⑤(元)周伯琦:《台州路重建天妃庙碑》,李修生主编:《全元文》,卷1389,第571页。

这种叙事形式却完全不见于刘基碑文,其所描述的天妃完全是另一种形象:

太极散为万汇,惟天为最大,故其神谓之帝。地次于天,其祗后也。其次最大者莫如海,而水又为阴类,故海之神降于后曰妃;而加以天,尊之也。天妃之名,古不见经传。国家建都于燕,始转粟江南,过黑水、越东莱、之罘、成山,秦始皇帝之所射鱼妖矧之市,悉帖妥如平地,皆归功于天妃。故薄海州郡,莫不有天妃庙。岁遣使致祭,祀礼极虔。而风舶之往来,咸寄命于神。即有变怪,风恶涛疾,呼神乞灵,有若火见桅樯间,其光辉辉然,舟立自定。由是海邦之人,莫不知尊天妃,而天妃之神在百神之上,无或与京。⑥(明)刘基:《台州路重建天妃庙碑》,林家骊点校:《刘基集》,第175页。

朱、周两人在同一事项上所表现的巨大文本差异,实际上就包含了他们的个人思想认识,以及其背后具备的社会历史特征。刘基作为当时已经出名的文人,极重视“文以载道”的理念,他在《苏平仲文集序》曾言:“文以理为主,而气以摅之。理不明为虚文,气不足则理无所驾。文之盛衰,实关时之泰否,是故先王以诗观民风,而知其国之兴废,岂苟然哉!文与诗同生于人心,体制虽殊,而其造意出辞,规矩绳墨,固无异也。唐虞三代之文,诚于中而形为言,不矫揉以为工,不虚声而强聒也,故理明而气昌。”

沿着刘基的这个看法,可以从上述文本的差异讨论刘基的天妃观及其思想渊源。刘基的天妃观可归纳为四点:第一、虚化天妃身份,以天地阴阳解释天妃崇拜的合理性,认为按照神格序列,天为帝,地为后,海则为妃。第二、掩盖天妃的历史来源,不提及天妃源出莆田之说。第三、天妃所以能被崇祭,与以德配祀的儒家理念有关。天妃之被推崇,也主要来自于王朝利益。第四、王朝推崇,上行下效,海邦之人才得以依托其灵验而安定。

刘基虚化天妃的思想延续了宋元以来士大夫忌讳天妃历史身份的传统。因为妈祖(天妃)信仰在福建兴起后,即使在有限范围内传播,其巫女身份也为人所讳言,甚至遭到批评,如朱熹弟子陈淳认为,“所谓圣妃者,莆鬼也”。①(宋)陈淳:《北溪大全集》卷43,《上赵寺丞论淫祀》,《四库全书珍本》四集,台湾商务印书馆,1973年,第15b-16a。这种身份特征并没有随着敕封推行而消失,如李丑父1259年所撰《镇江灵惠庙记》:“妃林氏,生于莆之海上湄洲,洲之土皆紫色,咸曰:‘妃,龙种也’。龙志出入窈冥,无所不寓,神灵亦无所不至。”②(元)至顺《镇江志》,转见蒋维锬,郑丽航辑纂:《妈祖文献史料汇编》,第1辑,碑记卷,第4页。“龙种”之说,在舍利性古的《灵慈宫原庙记》还转变为“或龙或人,窈不可测”。③(明)舍利性古:《灵慈宫原庙记》,转见(明)李端修、桑悦纂:弘治《太仓州志》卷10,《文》,清宣统元年汇刻本,第24页。在古代文献中,“龙种”常为水上人群之代称,也就是疍民的别称。明人还说:“蜑人神宫,画蛇以祭,自云‘龙种’。浮家泛宅,或住水浒,或住水澜。”④(明)邝露:《赤雅》卷2,台湾商务印书馆股份有限公司景印文渊阁四库全书,2008年,第594册,史部352。

为了避开这种非正统与带有巫觋色彩的身份,士大夫们对其形象进行改造。一方面是不断援引儒家经典之解释。首先是用《礼记·祭法》中的“夫圣王之制祭祀也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能捍大患则祀之”⑤《十三经注疏》,杭州:浙江古籍出版社1988年,第1590页。给予解释,如黄向的《天妃庙迎送神曲》认为,“天下之险莫过于海,而涉之若坦途;天下至计无重于民食,而运之若指掌,神实佑之,是在《礼》所应得祀也”。⑥(元)黄向:《天妃庙迎送神曲》,转见李修生主编:《全元文》,卷1421,第46册,第151页。再如宋渤的《顺济庙记》“天壤间山川之大能生财为民、兴云雨泽物者,皆有神守之”。⑦(明)正德《松江府志》,转见蒋维锬,郑丽航辑纂:《妈祖文献史料汇编》,第1辑,碑记卷,第9页。此文撰于至元二十七年(1290),转至延祐元年(1314),随着天妃被加封为“护国庇民广济明著天妃”之称,天妃不仅仅是强调“行”,而且更重于“德”,即突出“以德配祀”的儒家鬼神祭祀原则,最为典型的是延祐二年(1315)舍利性古的《灵慈宫原庙记》:“《语》曰:‘天地之大德曰生’,惟上帝矜此下民,彼嗜货忘身,甘为险魄,犹且降神拯溺,思脱之于濒危之际;况彼以徇私,此为徇国,而不寓灵于良能者乎?”⑧(明)舍利性古:《灵慈宫原庙记》,转见(明)李端修、桑悦纂:弘治《太仓州志》卷10,《文》,清宣统元年汇刻本,第24页。

1333年,程端学撰写《灵济庙事迹记》时,天妃身份之解释又推进一步。该文引《尚书》“阴骘”之说:“惟天阴骘下民,凡涉大险,必有神物效灵以济之,若海之有护国庇民广济福惠明著天妃也”,以突出其德行;并在赞词中以天地阴阳之说解释天妃,“粤稽古昔,人道事帝。在传具陈,帝皡神芒。祀于世世,或君或臣。洛神湘妃,爰以阴类。生人殁神,婉婉天妃。”⑨(元)程端学:《灵济庙事迹记》,《积斋集》,卷 4,转见李修生主编:《全元文》,卷 1025,第 32 册,第 201、202 页。

以此而下,郑元祐于1342年为路漕天后宫重建撰碑时,就以天、地、海的神格序列作为天妃神格之解释,认为“海之功用遂与天地配”,因此就有了天妃的国家祭典:

天地既左海,故百川混流归东南,而海之功用遂与天地配。然自陶唐氏以迄于今,王者出而御极,盖非一人。至于宏大之量,包海宇、混南北,视鲸波万里犹一堠,龙伯九渊犹一舍,凌驶溟渤,责成岁功,久之无虞,如我朝世祖皇帝者也。爰自定都于燕.岁漕东南稻米,……于是纳海臣之请,断自宸衷,始创海运。方其波平风顺,一日千里,不逾旬日即诣京畿,斯实国家厚福。其蟠地际天,取道于海,若执左券交相付。然海涛有所不测,虽河流之细犹不免,况于海乎?⑩(元)郑元祐:《重建天妃宫碑》,《吴都文粹续集》卷28,转见蒋维锬,郑丽航辑纂:《妈祖文献史料汇编》,第1辑,碑记卷,第22页。

行文至此,就可以明了刘基以太极而分阴阳,再以帝、后、妃配天、地、海解释天妃神格的理论依据了。他是在前人论说的基础上,将天妃从女巫转变为与岳、镇、海、渎等同的自然神明。对于“妃”的敕封,按照《宋史·礼志·诸神祠》载神宗熙宁朝定制:“妇人之神封夫人,再封妃”,可见女神封夫人、封妃,是源于古代女官的官阶制度比附而来的。但经过刘基的天、地、海神格比附,使宋代礼仪原则不再适用天妃。刘基也不认为“天妃”之名是宋代“圣妃”称谓的转变,“天妃之名,古不见经传”,①(明)刘基:《台州路重建天妃庙碑》,林家骊点校:《刘基集》,第175页。至于“加以天”的原因是“尊之也”。所谓“尊“,是天妃地位比镇、海、渎、岳略高,即如黄向在《天妃庙迎送神曲》中描述的仪式等级,“合乐曲,列舞队,牲号祝币,视岳渎有加焉”。②(元)黄向:《天妃庙迎送神曲》,转见李修生主编:《全元文》,卷1421,第46册,第150页。

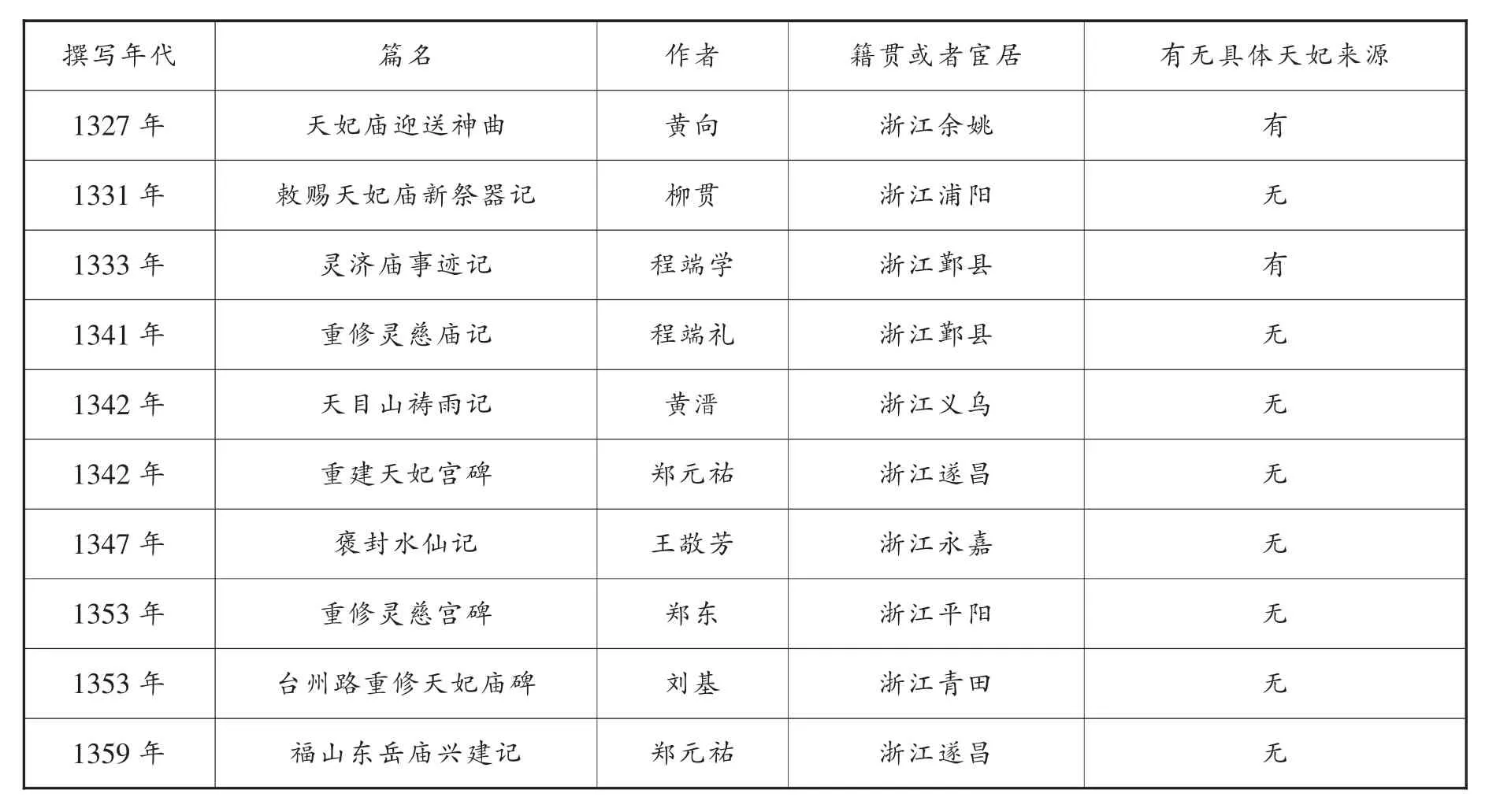

刘基的虚化天妃,除了当时士人的普遍看法之外,还与浙东士大夫的天妃观有关。浙东地区自南宋以来就是理学之乡,到了元朝,理学一脉仍在绵延。元代漕运依重于江浙,各地修建和重建了不少天妃庙,一些籍贯浙东或宦居浙东的文人也被邀请撰写碑文,略列表如下:

资料来源:蒋维锬,郑丽航辑纂:《妈祖文献史料汇编》,第1辑,碑记卷,北京:中国档案出版社,2007年,第14-39页。

从上表可以看出,除了黄向和程端礼之外,避谈天妃出身莆田的浙东士人不在少数,时间越是向后推移,风习所披,持有这种意见的人就越普遍。从群体形态看,这些人基本上属于浙东理学一脉。柳贯(1270-1342)是元代散文大家,与虞集、揭傒斯、黄溍并称“儒林四杰”。他直接受教于号称朱学“正宗”的金华学者金履祥,同时与方凤、吴思齐、谢翱等陈亮龙川学派的传人有接触,“本诸圣贤之经,考求汉唐之史,凡天文地理,井田兵制,郊庙之礼乐,朝廷之官仪,下至族姓方技,莫不稽其沿袭,究其异同参谬误以质诸文,观会通以措诸用”,“数术方技,异教外书,靡所不究”。③(元)苏天爵:《柳侍制文集序》,《柳贯诗文集》,柳尊杰点校,《附录》,杭州:浙江古籍出版社,第481页。柳贯作为较早虚化天妃的浙东学人,他说“海神之贵,祀曰天妃”,对天妃有何来源,却只字不提。黄溍、苏天爵、危素等人与柳贯交往甚深,黄溍为其撰《翰林待制柳公墓表》,苏天爵为《柳侍制文集》作序,对天妃有类似的认识,也在情理之中。程端礼(1271-1345)、程端学两兄弟为四明朱学之大宗,师承史蒙卿(1247-1306)。 程端礼“独从史蒙卿游,以传朱氏明体适用之指,学者及门甚众。”④(明)宋濂等:《元史》,卷 190,《韩性传》附《端礼传》,北京:中华书局,1976 年。撰有《程氏家塾读书分年日程》以教门生,在浙东一带影响极大。程端学是程端礼的弟弟,深于《春秋》,曾任翰林国史院编修,与黄溍颇有往来。黄溍为程端礼撰写有墓志铭,⑤(元)黄溍:《将仕郎台州路儒学教授致仕程先生(端礼)墓志铭》,李修生编:《全元文》,卷979,第30册,第383页。四明士人与金华士人交情颇深,有相同的看法也不足为奇。

宋濂是柳贯学生,曾撰《柳先生行状》等文,并与同门戴良在至正十一年(1351)辑成《柳待制文集》;宋濂也是黄溍的学生,从游“垂二十年”,并撰有《翰林学士黄先生行状》,而危素则撰有《黄侍讲神道碑》。刘基虽是青田人,但与金华士人交往甚多,宋濂就是其中之一。他们同为郑复初的学生,大约在至顺四年(1333)之前,就相互知闻了。①魏青:《刘基和宋濂》,《殷都学刊》2000年第4期。戴良后寓居宁波,刘基与之也是知交甚深的的朋友,由此,可视刘基为“婺学”之旁支,在诸多思想上会受他们的影响。

刘基碑文的开篇句是“太极散为万汇,惟天为最大,故其神谓之帝”,似乎还在提示我们,这是他与前人不同的理论看法。也就是说,他固然受了诸多社会群体思想的影响,但支撑他解释天妃并不沿袭成说,而是有自己独立的观点。因为他通晓天文数术,精通太极阴阳,所以思想的一元性很强。他说:“天,浑浑然气也,地包乎其中。气行不息,地以之奠。”“神”也是“天”的演化,因此得以与天配:“夫神也者,妙万物而无形,形则物矣。是故有形而有质者,有形而无质者,有暂者,有久者,莫非气所为也。气形而神寓焉,形灭而神复归于气。人、物、鬼、神,或常或变,其归一也”。就在此内在天道观的指引下,刘基以“分时化育以成万物,其神谓之帝”回溯到程朱理学的太极阴阳说,以此审视天妃,认为天妃是依照太极化阴阳,阴阳生天地,天地生万物的运行轨迹而生的。于是,刘基认为“妃”与“天”配,“天妃”才有确切含义,才代表了至上权威,位居百神至上,也才有了“国家建都于燕,始转粟江南,过黑水、越东莱、之罘、成山,秦始皇帝之所射鱼妖矧之市,悉帖妥如平地”②(明)刘基:《台州路重建天妃庙碑》,林家骊点校:《刘基集》,第175页。的能力,国家也就有了隆重祭典。

刘基避开了巫女和海神之间的直接联系,站在王朝立场来重新审视天妃,把天妃进一步儒家化,利用儒家学说中的“德”、“太极”、“天”等概念来定义天妃,符合了意识形态的需要。不过,天妃巫觋的本源性特征在历史过程中已积淀了下来,不仅士大夫阶层对此还有不同认识,民间社会信仰中的天妃观念也千姿百态。刘基《台州路重建天妃庙碑》广为流传后,明清部分士大夫还是对天妃有所疑问,于是沿着刘基语意,继续追问“天妃之名”的由来含义。如丘浚说:“天所覆者地也;地之尽处海也,海之所际则天也。盖气之积为天,而凝结以成地,所以浮乎地者,水也。水源地中,而流乎地之外,其所委之极,是则为海,海之大际天…。必有神以司之……是则海之大与天同,而司海之神称天以诔之,而且假以伉俪之名,其亦宜哉!”③(明)丘濬:《天妃宫碑》,《重编琼台会藁》卷17,上海:上海古籍出版社,1991年,影印四库全书本,第342页。大致上看,基本承袭元代士人对天妃的看法,以天、地、海予以予以解释,搭配上帝、后、妃的神格,在内容上没有超出刘基的天妃观念。明末的屈大均在此基础上,则别出心裁地依据《易》理作出另一番推测说:“天妃海神,或以太虚之中。惟天为大,地次之,故天称皇,地称后,海次于地,故称妃。或曰非也,《易》,兑为泽,泽通于天,故日天泽,以海为大,故曰天池,而兑为少女,故曰妃,艮之男为地、公侯,故兑之女为天妃。然今南粤人皆以天妃为林姓云。”④(清)屈大均:《广东新语》上册,卷6《神语》,北京:中华书局,1985年,第212页。

当然,也有明清士人推进了刘基对天妃的看法。嘉靖年间,莆田进士朱淛对天妃的“淫祀”性质进行了严厉批判。他虽为天妃故里人士,言辞却极为激烈:

世衰道微,鬼怪百出,俗所敬信而承奉之者,莫如天妃,而莫知其所自始。宋元间,吾莆海上黄螺港林氏之女,及笄蹈海而卒,俚语好怪,传以为神。讹以传讹,谁徒辩诘?天妃封号,则不知起于何时。按诚意伯刘伯温先生所撰《台州路重修天妃庙碑》有云:“天妃之名,不见经传,国朝都燕,转江南之粟,由束莱黑水过之梁山秦皇帝射蛟之廑,风飘浪楫,莫不委命天妃,薄海州郡,凡立祠宇,朝廷岁遣使致祭惟谨。”天妃之号意者起于斯时欤?夫上天至尊无对,谁为媒妁,以海滨村氓弱息作配于天,其无礼不经,谬恣舛逆,舆邺人为河伯娶妇之事尤为怪涎也。大抵胡元尚鬼,各处守土之官摭拾神异以闻于朝,辄取封号。……吾郡于古焉荒服,去中州最远,而九鲤何氏兄弟升仙、范侯托梦之事,与天妃之神皆起于山陬海澨,齐谐秕说,而传闻于四远,四方之人无从而核其实,皆以为真有之也。而莆之宦游四方者,又徒以是而夸诩之,以实其事,则

其惑世诬民,比之佛、老二氏,其祸焉尤烈也,故为之辩。①(明)朱淛:《天马山房遗稿》,见(明)黄宗羲编:《明文海》卷 116《辨 7》。

这篇名为《天妃辨》的文章极为犀利,系统、彻底地否定了天妃信仰,认为天妃信仰的出现是村氓谬传所致,并在元朝胡人尚鬼之风的推动下、莆田官宦的吹嘘粉饰之下,才达到如此荒诞不经的地步。它与九鲤飞仙、范侯托梦一样,是正统文化缺失的替代品,在迷惑百姓方面所产生的负面作用,比佛教和道教来的严重,因此本质上属于“淫祀”。 朱淛在《天妃辨》中的论说不一定会获得士大夫阶层的普遍认同,甚至导致天妃信众的反感,不过,他的论点被清人全祖望继承了:

天妃果何居?自有天地以来即有此海,有此海即有神以司之。林氏之女未生以前,谁为司之?而直待昌期之至,不生男而生女,以为林氏门楣之光,海若敛衽,奉为总持,是一怪也。天之配为地,今不以富媪为伉俪,而有取于闽产,是二怪也。林氏生前固处子耳,彼世有深居重闼之淑媛,媒妁之流,突过而呼之曰“妃”,曰“夫人”、曰“娘”,则有赤頁其面避之惟恐不速,而林氏受而不以为泰,是三怪也。为此说者,盖出于南方好鬼之人,妄传其事,鲛人蜑户本无知识,展转相愚,造为灵迹以实之。②(清)全祖望:《天妃庙说》,《全祖望集汇校集注》,上册,朱铸禹汇校集注,上海:上海古籍出版社,200年,第679页。

根据全祖望的阐述,他认为以天、地、海的神格序列推出天妃信仰是荒诞不经的,因此赞同了朱淛的看法,是“海滨村氓弱息作配于天”的“谬恣舛逆”之举,而他着眼于天妃与林氏的关系,更为具体地说明了“海滨村氓”附会之原因有二,一是“南方好鬼”,神异故事层出不穷;二是“本无知识”,信奉灵迹传说。显然,此论与宋儒陈淳所言的“莆鬼”说又极为接近了,历史似乎回到了原点。

四、结论

有元一代,天妃庙宇遍及沿海各地,祭典隆重,相比较于苏州天妃庙、镇江天妃庙、宁波天妃庙,台州天妃庙并不一定是最典型的例子。本文以刘基的《台州路重建天妃庙碑》为中心,不厌其烦地细化台州天妃庙建造始末和刘基天妃观的思想渊源及后续,刻画了刘基在1353年台州路天妃庙重建之际的历史境况,理清台州天妃庙所能展现的复杂历史内容,希望能在王朝祭祀、地方社会、士人观念等关系上进行初步讨论并反思学界有关大众宗教的一些概念问题。

西方汉学界研究天妃(天后、妈祖)不乏其人,其中人类学家华琛(JamesWatson)的《神明标准化:华南沿海地区天后之提倡(960-1960)》③Watson James.Standardizing the Gods:The Promotion of T’tien Hou Along the South China Coast,960-1960,David Johnson et al,.(Eds),Popular in Late Imperial China.University of California Press.1985。一文影响极大。他根据香港新界的田野调查,从地方社会的角度分析天后(天后、妈祖)信仰在历史上的表现形态,结果发现,地方社会并非杂乱无章,政府往往以微妙方式介入了地方神明系统,并逐渐取代或者掩盖了原有神明的主流地位。在此基础上,他认为传统国家将民间神灵予以提升并标准化,从而达到了社会控制的目的。其中他所提炼的“标准化”概念,按照他自己的话来说,就是“中国士大夫的思想和象征以什么的方法‘穿透’到地方上?这些象征又如何被社会大众所诠释?”

毫无疑问,华琛的分析充满了弹性,也关照到地方社会不同群体的不同天妃观念的表达,但毕竟在整体关照上,他倾向大一统的文化整合观念,这也是“标准化”概念形成的关键。而沿着“标准化”路径,很容易形成一个具有制度性结构的看法,犹如日本学者水越知在《伍子胥信仰与江南地域社会——信仰圈结构分析》一文中指出的:“那就是一个地方神明利用国家中枢的影响力,最终浸透到地域社会的每个角落。即,一旦上升到顶点,成为国家的祀典、首都的祭祀,就将自上而下势不可挡地发展,如果再被定为国家祭祀的‘通祀’,自然而然就将得到全国各地的欢迎。”④[日]平田茂树等编:《宋代的社会空间与交流》,开封:河南大学出版社,2009年,第344-345页。但认为“祀典”一旦确立,即可涵盖从中央到地方的信仰,是一种简单的想法。

近年来,也有不少学者对“标准化”概念进行重新讨论,比如美国中国史学者宋怡明(MichaelSzonyi)以福州的五通神崇拜为例,认为地方神明的名称可能因王朝祭典的原因而改变,但是祭拜等实质性宗教内容,仍会延续“标准化”之前的形态,“标准化”是一个历史过程,是社会成员在历史中竞争的结果。显然,从地方民众的仪式实践出发,就可以看到很多种在“标准化”旗帜之下的社会行为,这与王朝意识形态之间存在巨大差异,为了说明观点,宋怡明提出了“伪标准化”(pseudostandardization)的概念,以提示华琛概念的缺失。①Michael Szonyi.The Illusion of Standardizing the Gods,the Clut of the Five Emperors in Late Imperial China,Journal of Asian Studies,56:1(1997):113-115。

据“标准化”和“伪标准化”的概念,有一点大致可以推断,华琛和宋怡明的看法虽有分歧,但他们均认可了王朝标准的存在。或者说,只有王朝意识形态的统一范式存在,才能触及“标准化”如何向下延伸或民众实践是否与标准化相悖等问题。于此就需要展开另外一个层面的讨论,“标准”何在?华琛以形式主义进行解释,王朝敕封即神明标准化,地方神明采纳赠额或者封号,即接受了“标准化”。实际上,王朝意识形态的范式也并不统一,它在不同历史时期的呈现形态不一。

沿着这样的对话思路,可以从刘基《台州路重建天妃庙碑》回到天妃本题。台州天妃庙作为祀典庙,庆典规范隆重,王朝赋予的标准化仪式是没有问题的,即如至正十三年(1353)十月十五日,身为元朝官员的刘基亲历台州路天妃庙重建典礼:

洁珍兮羞肥,芳椒兰兮菲菲。盼灵舟兮驻云旗,神不来兮渺予思。轻霞兮长烟,风飕飓兮水涟漪。神之来兮翳九玄,伐鼓兮铿钟。吹羽笙兮舞霓幢,猋回旋兮留六龙。乐具奏兮肃雍,鸿熙洽兮釐祝从。江安流兮海恬波,伏蛟蛇兮偃鼋鼍。蔚桑麻兮穟麦禾,有寿考兮无夭瘥。穆幽潜兮动天和,于神功兮世不灭。②(明)刘基:《台州路重建天妃庙碑》,第176页。

毫无疑问,这是大一统的仪式构造,因为神曲描绘了天妃祭典的盛大场景:“伐钟鼓”、“吹羽笙”、“舞宽幢”、“斋肃雍”,大致延续了宋代天妃祭典的基本内容。但此情此景之下,刘基所阐述的天妃不仅与宋人不同,而且与同时在场的周伯琦也截然不同。从这层意义上讲,神明“标准化”在地方的表现是多歧的,而且在王朝体制内也不固定,不仅因时而异,而且因人而异。因此,当我们回溯王朝典制和大夫们在历史过程中所表达出的天妃,不仅要关注制度和思想的延续,也要注意其中的差异,因为后者恰恰说明了天妃是一个历史的层累,是一个各种文化的互动和交织的产物,不能形式主义地以“标准化”予以僵化理解,而应回归到历史场景中,揭示“标准化”之所以呈现流动状态的社会机制。

(责任编辑:吴启琳)

Who’s “Standard”?Where is the “Orthodox”?——The Reconstruction of Tianfei Temple in Taizhou Road Monument in the Yuan Dynasty and the Tianfei Outlook of the Eastern Zhejiang Literati

Zhang Kan

(T he History Departmentof Xiamen University,Xiamen Fujian,361005)

Since the Song Dynasty,the Tianfei temple began to spread in the coastal country.Since the Yuan Dynasty,water transporthas become an important pillar of official finance,Tianfeibecome amain representative of Poseidon because of this,officials paid attention to temples built,and the sacrifice ritual was very grand.The Tianfei temple in Taizhou road was destructed due to Fang Guozhen chaos,which was rebuilt by Liu Ji as local officials,who also wrote"Reconstruction of Tianfei Temple in Taizhou Road Monument".At the same time,Zhou Boqi came from Beijing also wrote inscription with the same name.The two inscriptions recorded the whole process of rebuilding the Taizhou Tianfei temple,showed the Tianfeioutlook of the eastern Zhejiang Literati represented by Liu Ji,reflected the complexity facing of Tianfei belief in the propagation process.As can be seen from the inscription,there is a complex interaction between dynasty festival,local community,Literati's concepts,and therefore the"standardization"and"orthodox"concepts in religious studies need a combination of historical context to obtain the theoretical penetration.

Taizhou;Tianfei;Liu Ji;Literati;Religious ideas

K892.29

A

1008-7354(2014)06-0070-14

张侃(1972-),男,浙江温州人,厦门大学历史系教授,主要研究为经济史、区域社会史。

教育部人文社科重点研究基地重大项目“明清帝国体系与东南滨海地域社会”(项目编号:13JJD770024)的阶段性成果。