三江湿地:中国东北角的野性世界

曹保明

这是一个生机勃勃的世界,这里有数十条河流,数百个湖泡,上千种野生动植物,还有广阔的沼泽、草甸和森林……由于这里人烟稀少,各种动物组成了完美的生物链,它们之间的血腥杀戮从白垩纪开始,一直延续至今,从未有过变化。

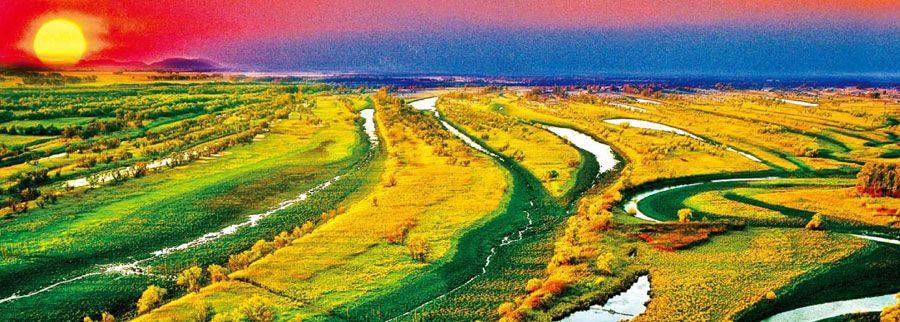

这就是野性迷人的三江湿地,它位于黑龙江抚远县和同江市境内,地处我国东北角黑龙江与乌苏里江汇流的三角地带,是中国最大的淡水沼泽湿地,也是全世界仅存的三大黑土湿地之一。

岛状森林

野生动物里的杀戮盛宴

在当地,人们喜欢用“倒”过来的“天”对湿地进行比喻——这话一点也不假,因为湿地将天映照了下来,而且比天的色彩更加丰富。

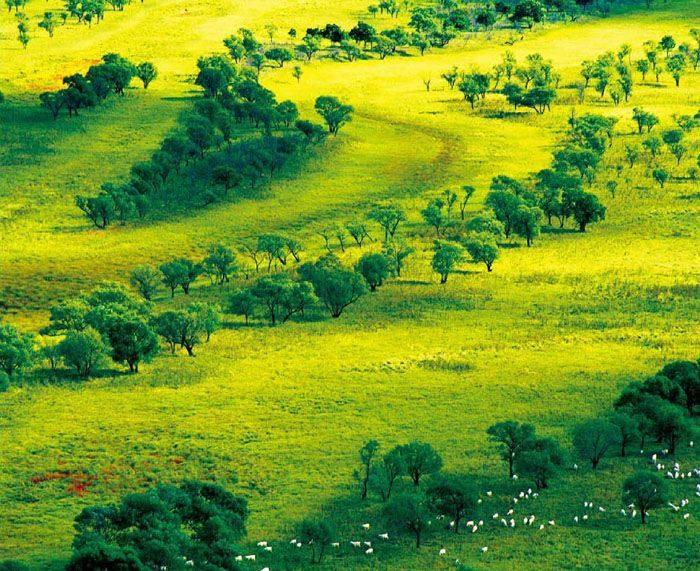

这些色彩来自湿地上大大小小的岛状森林。岛状森林分布在三江湿地的沼泽上,最大的有几十公里,上面长满了郁郁葱葱的树木,如红松岛、橡林岛、白桦岛等,最小的仅仅只有几棵甚至一棵树。站在高处俯瞰,一个个岛状森林犹如一块块翡翠浮动在水面上,灵动而美丽。

湿地里茂盛的植被和发达的水系,为大量鸟兽提供了理想的生存环境,丹顶鹤、苍鹭、黑熊、马鹿都是这里熟悉的面孔,它们在大自然的食物链中扮演着各种角色,上演了一场场血腥的杀戮,展现出湿地野性的一面。

苍鹭是最有耐心的猎手,它们常常独自站在浅水中一动不动地盯着水面,目标一出现就立刻伸颈啄食。由于这种等待有时会长达数小时之久,因此苍鹭被当地人称为“长脖子老等”。由于生活习性的相近和各自领地的重叠,苍鹭和白鹭经常会为一株适合筑巢的树枝发生争夺战甚至大打出手,多数时候这种交手并不致命,但足以令对方受伤,一旦受伤,处境就会十分危险——因为处于食物链上层的杀手们会很容易解决这些没有攻击力的猎物。

当湿地密林中最后一丝光线完全隐退,长耳鸮就会倾巢出动,它们四处出击,捕杀地面仓皇逃窜的黑线姬鼠。它们翻飞在寂静的湿地,享受着杀戮盛宴,天亮之前,它们胃里会塞满被撕碎的鼠肉——这里还要说明一下,长耳鸮是留鸟,只要黑线姬鼠不离开湿地,它们就哪儿也不会去,所以杀戮即使在冬季也不会停止。

黑线姬鼠不仅是长耳鸮的猎物,也在豹猫的食谱上。只要黑线姬鼠落入豹猫放着绿光的视线,就没有逃脱的希望。豹猫身手矫捷,在密林中如鬼魅般飘忽,它们华丽斑驳的毛皮随着奔跑会不停地变换花纹图案。作为纯正的野生动物,它的犬齿要比家猫长得多,攻击性也非常强——这是为生存所迫,每一只豹猫都是猎手,残忍而孤独。

在湿地的密林深处,还生活着亚洲黑熊。浆果和成团的蚂蚁是黑熊喜欢的食物,它们还经常出现在湿地的河边,捕捉隐藏在浅水中的大鱼。黑熊的捕鱼技巧堪称完美,大鱼的行进路线与逃匿之处均在它们的掌控之中。

黑熊最钟情的食物,当属营养丰富、香甜可口的蜂蜜。黑熊会顺着蜂蜜诱人的香味找到丛林里的蜂窝,并忍受着蜂群的疯狂叮刺把蜂蜜吃得干干净净。黑熊看似笨拙,但其实行动灵活敏捷,它们天生的爬树本领总能在最危急的时刻发挥作用。但如果身处开阔的地方,它们仍然很难逃脱东北虎的猎杀——不过,这种危险只来自物竞天择的自然规律,因为在这里没有人会不礼貌地随意翻动它们的胆囊,也没有人砍掉它们的“手掌”。

湿地上的绝活“跳塔头”

行走在冰面上的“刀客”

三江湿地不仅是野生动物的天堂,也是神奇的植物王国。这里生长着上千种野生植物,如黄菠萝、核桃楸、水曲柳等,都是国家级保护植物,而小叶樟、乌拉苔草、芦苇等,则是沼泽植物的代表。

乌拉苔草是三江湿地最常见的植物之一,你可别小看它们,这些草的根系深埋于水下,拥有惊人的储水能力,堪称三江湿地的保护神。乌拉苔草一堆堆旺盛地生长着,和沼泽土经过长年累月的凝结,形成了一个个草墩,草墩高出水面几十厘米甚至一米,当地人将它们叫做“塔头”。

塔头和人们的生活密不可分,许多人还练就了一项本领:走塔头。由于湿地是鸟的乐园,到湿地去看鸟窝是人们极大的乐趣,尤其是带孩子去。但鸟窝都建在远离岸边的湿地草头或树头上,要想走近观察,必须划船或是踩着塔头过去。踩塔头必须要掌握技巧,不然稍有偏差,就会跌落进水里。不仅如此,还要迅速地从一个塔头跳到另一个塔头上去,不然由于人身体的重量,塔头会慢慢往下沉,一旦水漫过脚面,再跳就来不及了,因此走塔头又叫“跳塔头”。

孩子常常跟着大人学跳塔头,大人在前头,凭着多年的经验,用目光测量好那些在沼泽中排列开的塔头,选准了一条理想的路,然后大喊一声:“跳!”随后,大人一跃就到了塔头上,转瞬间又轻盈地落在了另一个塔头上,于是孩子们学着大人的样子,一个接一个地跳,但他们往往会身子一斜落进水里,引起人们一阵欢笑。

除了乌拉苔草,芦苇也是三江湿地最典型的植物。芦苇是湿地的财富,每到冬季,湿地就会迎来大批收割芦苇的人,那时,咔咔的刀割声在湿地上空此起彼伏,巨大的声响甚至会吓跑野狼。

在三江湿地,割苇人有一个专门的称谓:刀客。严冬时节,刀客是最早进入湿地的人。由于河流与沼泽都结成了冰,春夏之际无法涉足的湿地变成了通途,人们把这叫做“开堂了”,意思是亮堂开阔了。刀客们牵着牛在冰面上行走,牛拉着拖刀(一种类似窗框的架子,底上绑着刀),贴着冰面将芦苇刷刷割下,这样不会伤害苇根,来年芦苇可以继续生长。除了拖刀,大片刀也是刀客们的工具。大片刀足有5米长,威力无比,刀客把大片刀抱在怀里,手不动,只是身子扭动,使刀更加有力地割向芦苇——这是刀客们古老的刀法,瞬间,一排排芦苇便会整齐地倒在地上。

芦苇给湿地人家带来了财富,但外人并不知道他们的艰辛。笔者曾见过刀客们的手,上面伤痕累累,开裂的伤口上缠着条条透出血迹的布。尽管如此,为了生计,他们仍然冒着严寒辛苦地作业,在寒风中唱着他们自己创作的“刀歌”:天苍苍,野苍苍,刀客大野割苇忙;芦花披头又盖脑,孤独荒原守苍凉,割呀割苇忙……

有一种鱼叫“狼”

独特的渔猎习俗“打嘎拉”

割芦苇是湿地人生活的一部分,除此之外,捕鱼也是湿地人生存的一项基本技能。生活在这里的赫哲族人堪称捕鱼的能手,他们善于观察湿地一带的自然气息,会从温度、草的颜色、鸟儿的叫声等自然特征去判断什么时候能捕到鱼。更为神奇的是,据说他们还会听出鱼发情产卵时的叫声。他们捕鱼的网是用猪血煮过的,网丝亮白,结实耐用,一网下去,大个的鳇鱼、大马哈、青鱼等都会捕捞上来。吃不完的鱼他们会晒成鱼干,大鱼的鱼皮还会被用来制成衣服、鞋子、手套等,因此他们又被称为“鱼皮部落”。

三江湿地的鱼类资源十分丰富,有近百种之多,“三花五罗”就是这里名闻天下的特产。不过,这里最特别的鱼并不叫鱼,而叫“狼”,这就是“牛尾巴狼”。

牛尾巴狼是鲇鱼的一种,为什么取名为“牛尾巴狼”呢?因为它的长相很像一根牛尾巴,而狼则通“啷”,这源自它的一种有趣的特性,那就是每当有人从湿地边经过,它就会一跃而起,一下子咬住人的衣裳,随着人的走动而摆动。初次碰到的人也许会吓一跳,其实这是它在用一种特殊的方式和人亲近。

东北人喜欢用“啷当着”来指一种东西挂在那儿摆动,因此形象地把这种挂在衣服上摇摆的鱼叫做“牛尾巴啷”,时间长了,就演变成了“牛尾巴狼”。牛尾巴狼只有一根刺,不管是红烧、清炖还是火烤,都极其美味。从前,湿地的人外出,最喜欢带上几条烤好的“牛尾巴狼”,可见这种鱼受青睐的程度。

在三江湿地,还有一项独特的渔猎习俗:打嘎拉。嘎拉是当地人的土话,指的是河流中的贝壳,“打嘎拉”意思就是“打捞贝壳”。这里的贝壳又圆又大,肉质特别鲜美,在壳壁上还常常生长有珍珠。鲜嫩的壳肉不仅是湿地人喜爱的美食,就连大雁、野鸭、丹顶鹤等都十分钟爱它的味道。

但是一到严冬,贝壳就沉入到泥土之中深藏过冬,这时人们就会开始打嘎拉。打嘎拉是一项技术活,首先,要在冰冻的河流上观察地势,贝壳往往生长在湿地河流的甩弯处,于是人们会选出一段两百米长的距离,用冰镩在两头分别开凿一个两米长、一尺宽的冰槽,然后将传连杆放到冰下,传连杆带绳子,绳子一头系着一张网,放入一头的冰槽,人则站在冰槽另一头用力拉拽,不一会儿,网就会贴着湿地的泥土移动,将泥里的嘎拉拉出。当肥肥的嘎拉堆在冰面上时,人们便会手持一柄牛耳尖刀,撬开坚硬的贝壳,片下鲜嫩的壳肉,再寻找贝壁上是否有珍珠——往往这个时候,严冬劳作的艰辛会被收获的喜悦所驱散,冰面上留下的只有人们愉快的笑声……