骨碎补总黄酮预处理转CNTF成肌细胞修复兔桡骨缺损的效果

张 力 王 伟

(锦州市中心医院 辽宁医学院锦州临床学院骨科,辽宁 锦州 121000)

骨缺损主要由创伤、炎症、肿瘤的外科治疗所导致,是引起功能丧失并影响生活质量的主要原因。其治疗通常采用的是自体骨移植、同种异体骨移植、带血供的游离骨移植和生物材料替代等方法〔1,2〕。理想的骨修复材料应通过骨形成、骨传导作用和骨诱导作用三重机制促进骨的愈合并具有良好的生物相容性。自体来源的种子细胞或修复材料构建组织工程骨存在来源有限、体外需大量扩增、增加患者等待时间等不足〔3〕。目前,引导性骨再生已成为修复骨缺损的一种重要手段,其中微囊逐渐被用作骨科药物和转基因细胞的载体,在组织移植与骨缺损修复方面发挥积极的作用〔4〕。本实验采用微囊化技术将经过基因转染和中药预处理的大鼠成肌细胞作为修复的材料,植入兔桡骨缺损处引导骨再生,验证该材料的生物安全性,并为构建新型组织工程骨提供理论基础。

1 材料与方法

1.1动物 清洁新西兰大白兔24只,体质量(2.3±1.5)kg,雌雄不限,由辽宁医学院实验动物中心提供(动物许可证号SCXK(辽)2003-2007)。

1.2实验药品及试剂 海藻酸钠、多聚赖氨酸(美国Sigma公司);BMP-2因子(军事医学科学院);医用透明质酸钠凝胶(HA凝胶),上海其胜生物制剂有限公司;速眠新Ⅱ号(长春军需大学兽医研究所);注射用青霉素钠(规格:80万单位,华北制药股份有限公司);注射用硫酸庆大霉素(规格:8万单位,上海新先锋药业有限公司)。

1.3主要仪器及设备 倒置荧光显微镜(德国LEICA公司)、扫描电子显微镜(JSM-35CF型)(日本电子公司)、手术器械、医用线锯、7#医用缝合线等(锦州市中心医院手术室提供)、OLYMPUS显微镜(日本OLYMPUS公司)、CAIS-1000图像分析系统(瑞典LKB公司)

1.4方法

1.4.1AFDR预处理转CNTF成肌细胞的制备及微囊化细胞的检测 改良法体外分离培养大鼠成肌细胞,参照前期实验结果,给予CNTF成肌细胞低剂量AFDR给药浓度(67.5 mg·kg-1·d-1)〔5〕制备低浓度AFDR含药血清。分别取经或未经AFDR预处理的转CNTF成肌细胞,经干预后置换出微粒核心中的钙离子获得微囊化转CNTF成肌细胞和微囊化AFDR预处理的转CNTF成肌细胞。获得微囊后于无菌培养皿中培养,加入DMEM培养液,倒置显微镜下观察微囊化细胞形态。

1.4.2负载BMP的HA载体的制备及检测 冻干BMP-2粉末与生理盐水按50 mg∶1.5 ml的比例调成BMP-2混悬液,然后按0.45 ml∶1 ml的配比将BMP-2混悬液与HA凝胶混匀,制备成负载BMP-2因子的载体复合物,冷藏备用,按照前期实验方法取部分标本扫描电镜下观察载体复合物形态〔6〕。

1.4.3实验分组及动物模型构建 清洁新西兰大白兔24只,根据处置条件随机分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组,每组6只动物,于左前臂造模,右前臂作正常对照组。

速眠新肌肉注射麻醉新西兰大白兔,取前臂内侧切开3 cm纵形切口,充分显露桡骨中段,电锯造成约15 mm节段骨缺损(带骨膜),造成公认的兔桡骨缺损模型。Ⅰ组注入1 ml负载BMP的HA凝胶,并于其中注入AFDR预处理转CNTF成肌细胞微囊悬液50 μl(约200个微囊,细胞数约1×105);Ⅱ组注入1 ml负载BMP的HA凝胶,并于其中注入转CNTF成肌细胞微囊悬液50 μl(约200个微囊,细胞数约1×105);Ⅲ组注入1 ml负载BMP的HA凝胶,并于其中注入生理盐水50 μl;Ⅳ组植入1 ml HA凝胶,并于其中注入生理盐水50 μl。

术后连续3 d给予青霉素、庆大霉素肌注预防感染,动物不予外固定,分笼饲养,不限制活动。

1.4.4动物术后大体及标本观察 术后连续观察兔的伤口愈合情况及其活动状况,术后8、12 w分别处死2只动物取实验侧桡骨标本,观察移植区大体标本的颜色、质地、血管形成、宿主骨界面和周围软组织覆盖移植物等情况。

1.4.5组织学观察 取术后12 w动物实验侧桡骨标本,10%多聚甲醛固定、10%硝酸脱钙、石蜡包埋,然后连续横行及纵行切片,切片厚度为5 μm,行HE染色,在100倍光镜下观察结合部及异体骨周围骨愈合情况。

1.5统计学分析 采用SPSS16.0软件行方差分析。

2 结 果

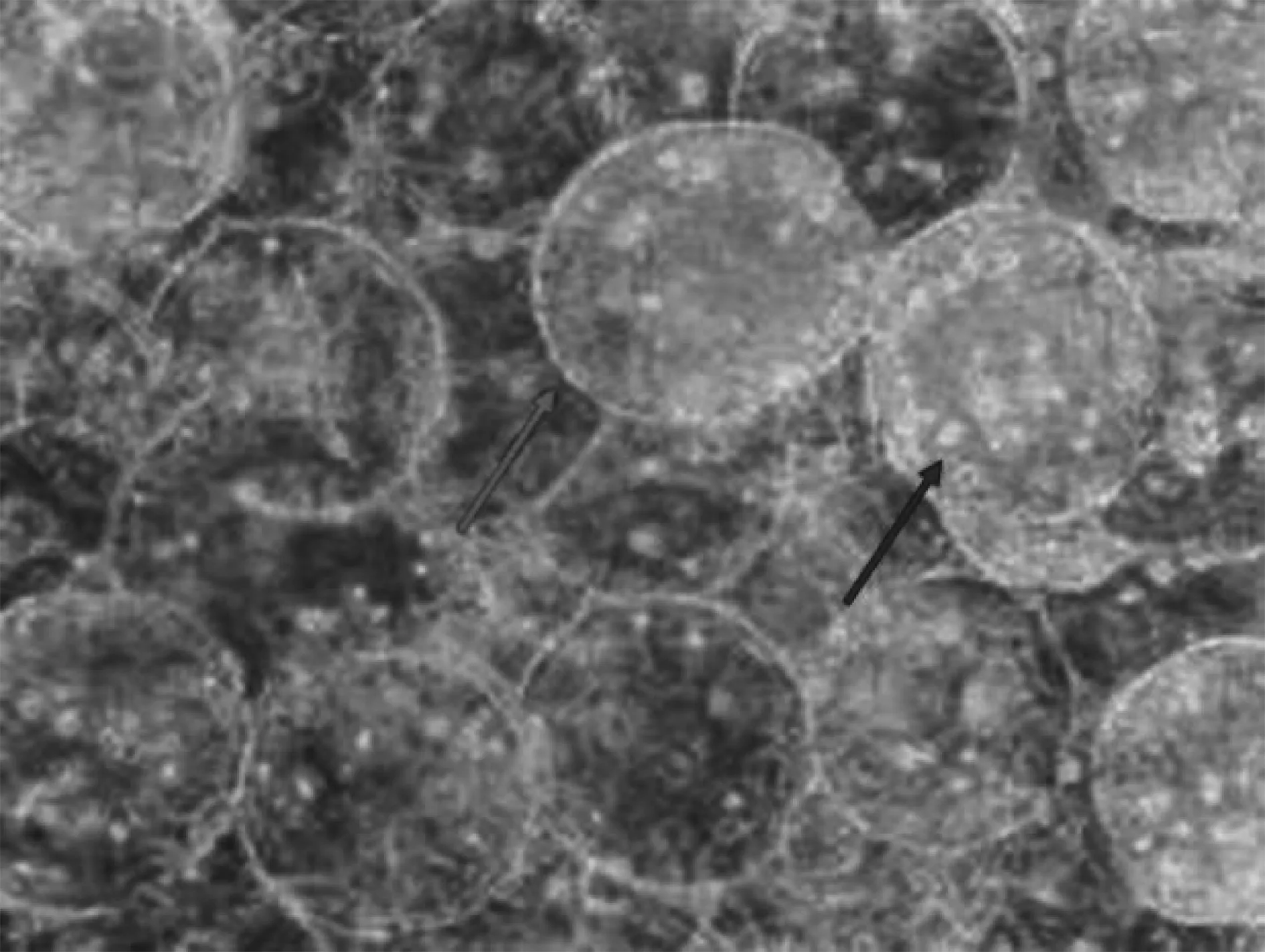

2.1微囊化细胞观察及细胞存活率测定 倒置相差显微镜下见制备的细胞微囊大小比较均一,直径500~800 μm,呈球形,边界规整清楚,囊内细胞折光性强。约75%的微囊包含细胞,约50~100个/囊,其余为空囊,见图1。

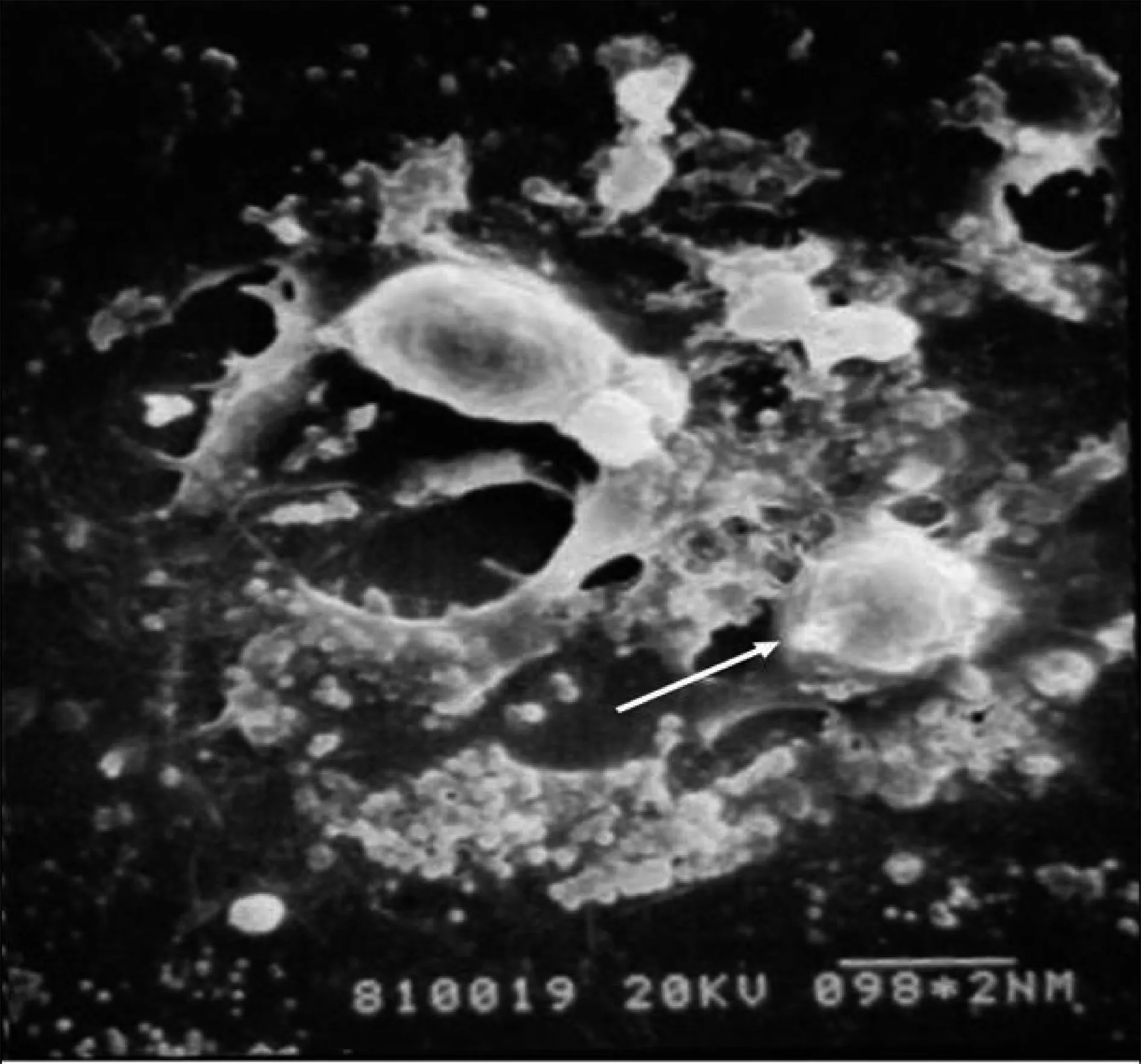

2.2负载BMP的HA载体扫描电镜(SEM)观察 实验构建的HA凝胶载体有良好的组织相容性,可以制成一定的物理构形,负载BMP的HA凝胶载体可见BMP颗粒均匀附着于HA凝胶多孔结构中,可促进骨组织的再生,使新生骨的塑形和改建能够顺利完成(图2)。

图1 微囊化细胞形态观察(倒置相差显微镜,×40)

图2 负载BMP的HA凝胶(SEM,×1 000)

2.3动物术后观察及大体标本观察结果 Ⅲ组中有1只动物出现伤口感染延迟愈合,其余动物均饮食正常,均一期愈合,切口处缝线自行脱落。

术后8 w,Ⅰ、Ⅱ组骨缺损断端组织融合良好,有较多硬度较高的类骨样组织;Ⅲ组则仅见少量类骨质生成,其硬度不及Ⅰ、Ⅱ组;Ⅳ组植入物与宿主的界限清晰,表面仅有一层较致密的纤维组织膜包裹,仍有活动性。见图3。

图3 术后动物桡骨大体标本观察

术后12 w,Ⅰ组骨缺损区与宿主骨融为一体,修复边缘规整,新生骨直径与邻近宿主骨直径相当;Ⅱ组出现连续性新骨生成,但直径较细;Ⅲ组修复区骨直径较小,修复后新骨塑形欠佳;Ⅳ组骨缺损区断端只见少许新生骨,缺损区被纤维结缔组织连接。见图3。

2.4病理组织HE染色光镜观察结果 术后12 w,Ⅰ组植入物与宿主骨交界处骨小梁排列整齐被新生骨组织占据,皮质骨形成良好,缺损区编织骨转化为板层骨,有大量骨陷窝(箭头A示)、中央管(箭头B示)形成;Ⅱ组骨小梁排列均匀,缺损区编织骨转化为板层骨,可见大量成熟编织骨,骨小梁周围成骨细胞(箭头示)生长活跃;Ⅲ组呈均匀性成骨现象,软骨细胞和少量多核细胞浸润,但骨小梁、编织骨数量较前两组差,偶可见哈佛斯系统(箭头示)及中央管;Ⅳ组可见HA凝胶基本吸收,有大量纤维结缔组织(箭头示)、新生血管较少,边缘可见少量骨组织和软骨组织。见图4。

图4 术后12 w不同组兔桡骨缺损愈合情况(HE,×200)

3 讨 论

引导性骨再生是组织工程学技术修复骨缺损的创新方法之一,改变了治疗骨缺损的传统治疗模式,为骨缺损的修复重建提供了新的思路;而利用体外基因修饰技术,使细胞在骨缺损修复局部发挥成骨效应,是一种局部基因治疗的概念。骨缺损的修复再生过程复杂,修复材料的选择是修复的关键,我国已建立了多个同种异体骨库,很多同种异体骨材料已广泛应用于临床,且获得了满意的临床疗效〔7,8〕。随着组织工程学及中西医结合医学的发展,骨碎补广泛应用于骨损伤修复,大量研究表明AFDR具有在体外促进成骨细胞分化的作用〔9〕,因此本实验选择微囊化AFDR预处理转CNTF成肌细胞,即采用微囊化技术将经过基因转染和中药预处理大鼠成肌细胞使构建的组织工程骨兼具骨传导性和骨诱导性,以更好地实现对骨缺损的修复。本实验结果证明,微囊化细胞存活率良好,不仅未影响药物和转基因细胞的活性,应用于骨修复后,实验动物存活良好,未发现不良反应。

骨总黄酮具有促进体外成骨细胞增殖、分化,抑制成骨细胞凋亡的作用,且在骨缺损过程中对血清碱性磷酸酶、钙、磷及肌酐、谷丙转氨酶水平产生影响,微囊则在移植部位保护了移植细胞避免受到局部血肿压迫引发的损伤〔10〕。通过动物取材检测可见Ⅰ、Ⅱ骨缺损处,不仅桥接部有成骨,并在成骨性因子BMP的作用下形成新骨,并形成新生骨痂形成,且各项检测指标明显优于BMP因子与HA凝胶复合组。

细胞因子结合功能细胞替代治疗以及微囊化转基因细胞移植在骨外科的研究越来越多,通过本研究观察可见,在组织移植与骨损伤修复方面也发挥积极的作用。然而,本实验也由于时间限制,在微囊化技术方面进作了初步的应用,未能进行长期观察体内的远期定植,需进一步深入探究。

4 参考文献

1安维军,邱少东,乔泽文,等.结构型骨移植与颗粒型骨移植在修复不同程度骨缺损中应用的动物实验研究〔J〕.宁夏医学杂志,2013;35(11):1030-2.

2魏玉玲,何承建,梁克玉.骨仙片对小鼠骨折愈合的Ⅰ型胶原基因表达影响的实验研究〔J〕.中国中医骨伤科杂志,2003;11(6):22-6.

3Ogston N,Harrison AJ,Cheung HF,etal.Dexamethasone and retinoic acid differentially regulate growth and differentiation in an immortalised human clonal bone marrow stromal cell line with osteoblastic characteristics〔J〕.Steroids,2002;67(11):895-906.

4张 力,王 伟.负载转基因成肌细胞和骨形态发生蛋白组织工程化骨修复缺损〔J〕.中国组织工程研究与临床康复,2011;15(42):7791-5.

5Xian L,Wu X,Pang L,etal.Matrix IGF-1 maintains bone mass by activation of mTOR in mesenchymal stem cells〔J〕.Nat Med,2012;18(7):1095-101.

6Muramatsu K.Stimulation of neo-angiogenesis by combined use of irradiated and vascularized living bone graft for oncological reconstruction〔J〕.J Surg Oncol,2012;21(3):223.

7Weiss RJ,Stark A,Karrholm J.A modular cementless stem vs.cemented long-stem prostheses in revision surgery of the hip:a population-based study from the Swedish Hip Arthroplasty Register〔J〕.Acta 0rthop,2011;82(2):136-42.

8Kolambkar YM,Dupont KM,Boerckel 1D,etal.An alginate based hybrid system for growth factor delivery in the functional re pair of large bone defects〔J〕.Biomaterials,2011;32(1):65-74.

9De Marco AC,Jardini MA,Modolo F,etal.Immunolocalization of bone morphogenetic protein 2 during the early healing events after guided bone regeneration〔J〕.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol,2012;113(4):533-41.

10张 军,李浩鹏,杨平林,等.骨碎补总黄酮含药血清对成骨细胞增殖、分化、 周期及凋亡的影响〔J〕.中药材,2009;32(7):1090-3.