渠道集水井微开挖成型技术研究

(中国水利水电第十一工程局有限公司, 河南郑州 450001)

渠道集水井微开挖成型技术研究

彭海林

(中国水利水电第十一工程局有限公司, 河南郑州 450001)

南水北调中线一期工程荥阳2标渠道沿线右侧渠堤内布置了若干集水井,用于收集、抽排渠道运行期内渗水,施工阶段采用微开挖技术,竖井由人工开挖支护成型,竖井与渠道连通的管道采用非开挖铺管,效果良好。

集水井; 人工挖孔; 非开挖铺管

1 工程概述

南水北调中线荥阳段工程施工2标(以下简称荥阳2标)位于河南省郑州市荥阳境内,以挖方段渠道为主,总长度13.973km。渠道右侧沿线布置了25个集水井,通过φ250PVC排水管与渠底右侧齿槽沟内φ250透水软管连通,地下水经透水管汇集到集水井后,集中外排。

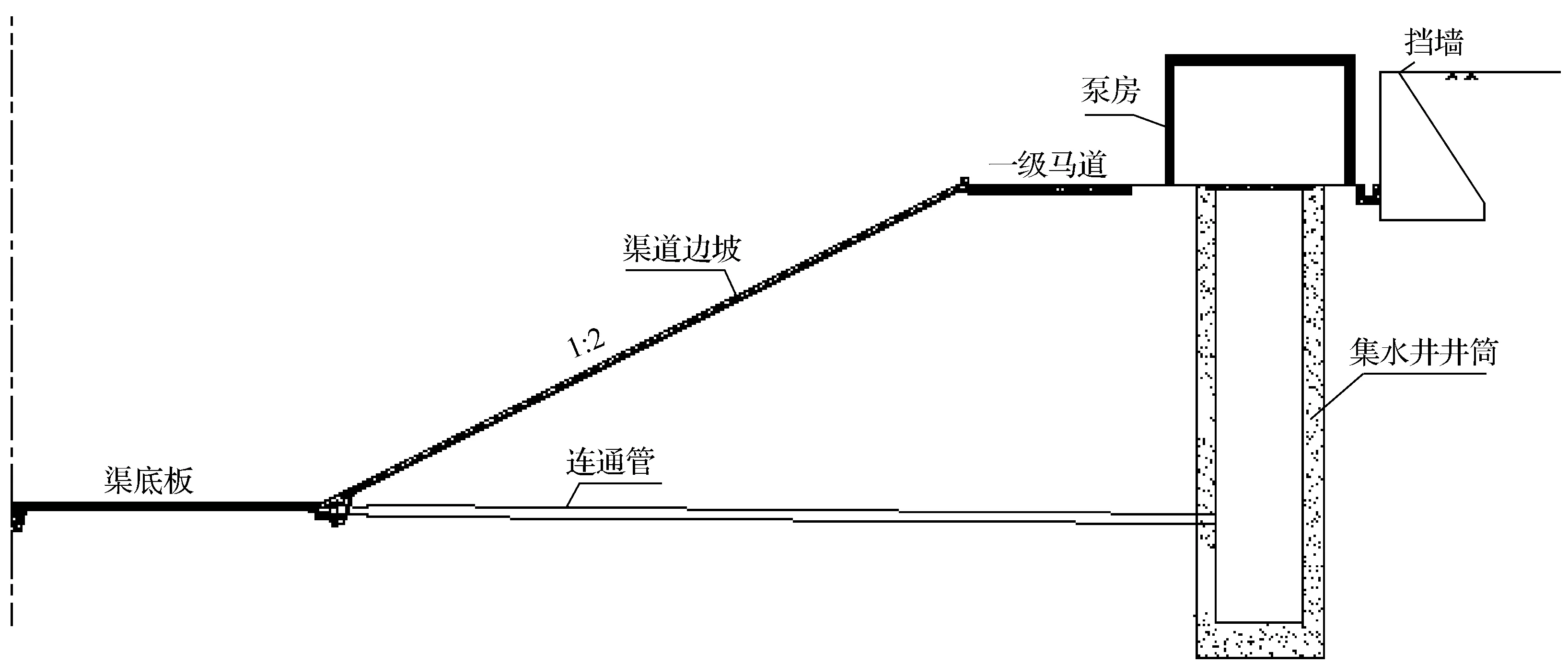

集水井位于渠道右侧一级马道处,高约13.9m,底面低于渠底板3.5m,顶面与一级马道持平。井筒为圆形,钢筋混凝土结构,内径2.5m,外径3.7m,壁厚0.6m,见图1。

图1 渠道集水井典型布置

2 施工方案比选

施工准备阶段,主要对大开挖方案和微开挖方案进行比选。

2.1 大开挖方案

大开挖方案工艺成熟,主要做法为:渠堤处露天开挖,至建基面后浇筑井筒混凝土,然后分层回填至一级马道处。该方案工作面开阔,施工环境好,但也存在一些问题,主要表现为:

a.渠道运行隐患:集水井处渠堤回填高度达13.9m,属典型的高填方,且施工空间狭小,大型碾压设备不能发挥作用。渠道通水后,容易出现坡面沉降、坍坡等现象。

b.施工组织困难:根据实践经验,高填方段自然沉降期大约需要6个月,之后才能安排渠道衬砌等后续项目施工。按每个集水井影响范围50m估算,则右岸有1.25km渠道衬砌时间需推后6个月以上,渠道底板封闭也相应延误。

c.增加征地:集水井位于一级马道内侧,如放坡开挖,25个集水井中,有15个集水井顶面开口线已超出征地范围,需新征农地约1.06万m2(1.06hm2)。

2.2 微开挖方案

微开挖方案系借鉴市政工程的相关做法,将人工挖孔技术和非开挖铺管技术进行组合,方案思路为:自上而下分层开挖支护,之后一次性浇筑混凝土,形成集水井井筒,然后使用非开挖铺管钻机铺设渠道与井筒之间的连接管道。

微开挖方案可有效解决大开挖方案面临的主要困难,不需要新增征地,省去了土方深挖高填,集水井与渠道间的施工干扰也可忽略不计。该方案的主要问题在于集水井采用人工开挖支护,存在一定的安全风险。

2.3 方案对比

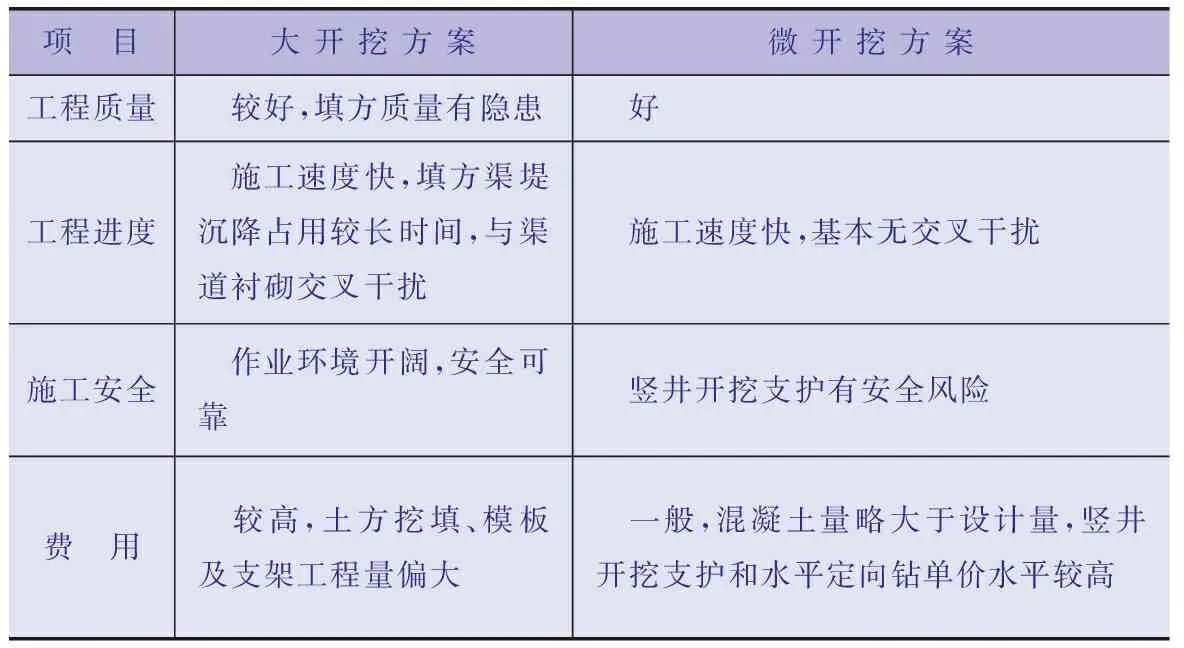

对上述两个方案,从工程质量、进度、安全、费用等方面进行全面的比较,详见下表。

集水井施工方案综合对比表

从上表对比情况来看,在工程质量、进度、费用三个方面,微开挖方案都有明显优势。在施工安全方面,竖井人工开挖支护有一定风险,但可以通过优化工艺设计,加强过程控制来解决。综合评价意见,宜选用微开挖方案。

3 集水井施工

3.1 施工准备

a.集水井顶面外侧设环形混凝土墙,以确保井口稳定。混凝土墙内径为3.8m,宽0.3m,厚0.4m,人工开挖后现浇C25混凝土。

b.集水井井口处安装1台1t卷扬机,配装三角架,作为提升设备。工作面内配自制100L铁筒,装土后由卷扬机吊至井口。

c.井口外侧安装2m高的安全防护网,禁止无关人员入内。

3.2 竖井开挖参数设计

竖井开挖支护参照人工挖孔桩的施工方法,自上而下分层施工,浇筑C20混凝土支护。参照人工挖孔桩相关公式计算主要支护参数。

式中P——护壁最大侧压力

H—— 挖孔护壁深度

h——地面至地下水位深度

γ——土的重度

γw——水的重度

c——土的黏聚力,有地下水时,不考虑黏聚力作用(c=0)

φ——土内摩擦角

式中t——混凝土护壁厚度

D——开挖孔径

k——安全系数

fc——支护混凝土轴心抗压强度设计值

其他含义同上。

根据计算结果,并参照类似工程经验,确定竖井支护参数。

a.井壁开挖半径为2.05m,较井筒混凝土设计外径增加0.20m,主要包括临时支护厚度及预留收敛量、开挖偏差等。

b.井壁采用C20混凝土支护,内设φ6@200mm环向钢筋网。护壁形式为外齿式,厚度为10cm,上下搭接5cm。

c.开挖支护循环分层高度为0.5m,井内安排1~2人作业,每个循环计划时间为4h。

3.3 竖井开挖支护

竖井开挖自上而下逐层进行,挖土次序为先中间后周边。碴土装入吊桶,垂直提升至洞口地面后,用手推车运走。开挖高度达到0.5m后,绑扎环形钢筋,安装专用钢模板,之后从模板上开口处灌入混凝土,并用钢筋棒反复捣实。

开挖期间,通过吊线坠向井底投点,复核桩孔垂直度和直径。并注意观察井口地表、混凝土支护是否有裂纹出现,围土有无掉块现象等,从开挖情况来看,井壁稳定性好,未出现明显变形,施工安全有保障。

施工安排时,充分利用了地下水随季节波动较大的特点,将竖井开挖支护主要安排在秋冬两季进行,以减少地下水的不良影响,并拟钻设管井作为备用应对措施。实际作业时,25号集水井开挖至约11m处发现有地下水出露,水量不大,采取孔内井点降水,辅以钢护筒护壁的办法,顺利开挖至基底。

3.4 竖井混凝土浇筑

竖井集水井混凝土分两次浇筑完成,首次完成底板混凝土浇筑,井壁混凝土随后一次性浇筑完成,与连通管接口处预留缺口。

井壁钢筋安装完成后,在墙体内设定位筋,限制钢模板位移。井筒内搭设简易的脚手架,满足人员上下即可。混凝土入仓使用汽车泵,出料口配以较长的胶管,胶管直接进入井壁内下料,满足混凝土下料高度的要求。混凝土振捣使用插入式振捣棒,人员进入仓号内分层振捣。

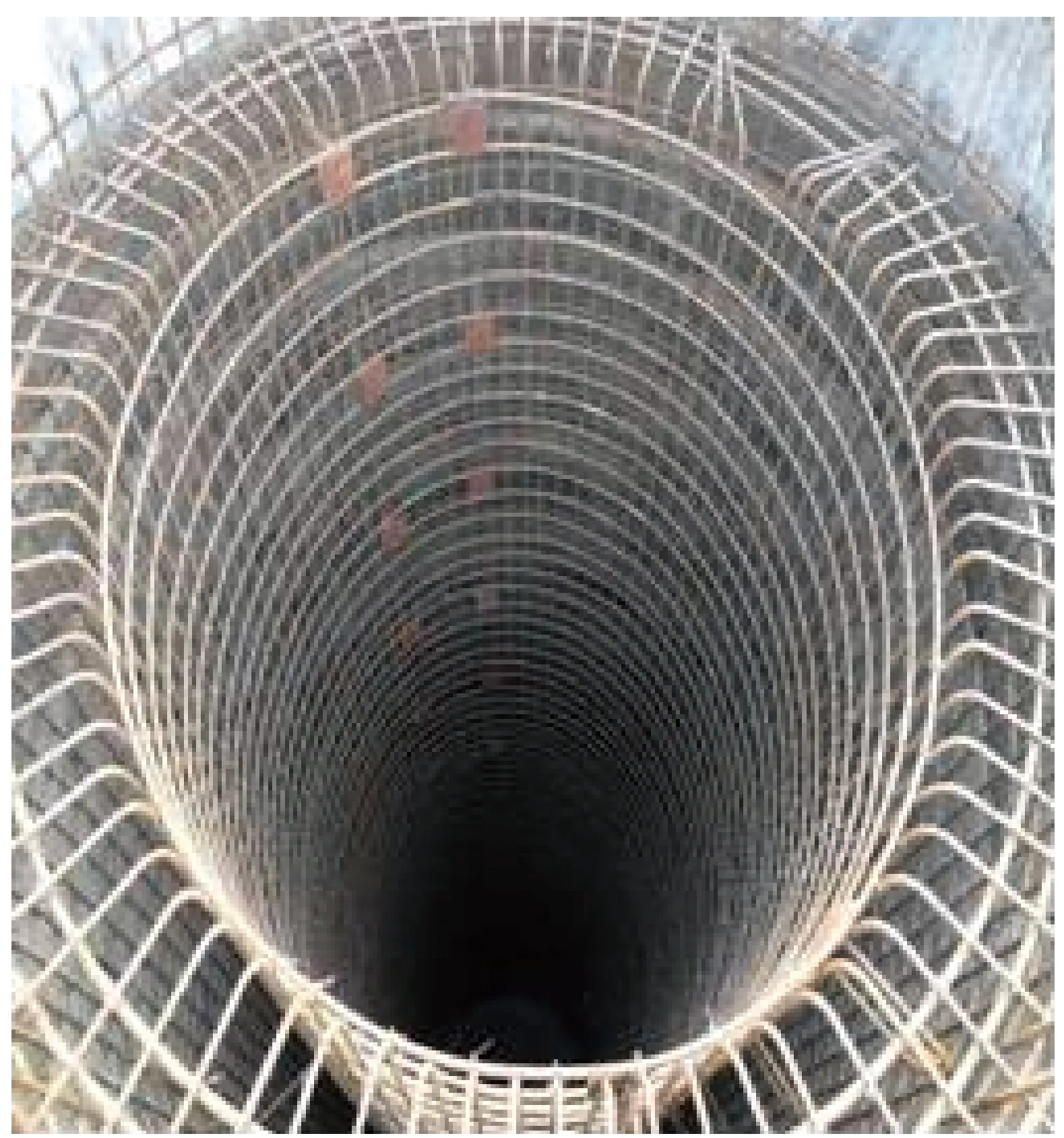

与大开挖方案相比,混凝土浇筑以已支护的井壁为外模,省去了外部支架和模板,井壁一次浇筑完成,整体性较好。因竖井开挖孔径略大于设计孔径,实际浇筑混凝土量大于设计量,见图2、图3。

图2 集水井开挖支护

图3 集水井钢筋安装

3.5 连通管铺设

连接管道使用GBS—28L型非开挖铺管钻机完成,具体分导向孔成孔、反向扩孔、回拉铺管三个步骤。

导向孔施工使用月蚀水平导向仪,钻具为导向钻头+控向仪+钻杆,导向钻头里面的发射棒把信号发射到地面控向仪,便于地面控制。钻孔时要尽可能将孔内的泥沙携带出孔外,同时维持孔壁的稳定,其基本配方是:7%~8%预水化钠基膨润土+0.2%~0.4%增黏剂+0.3降滤失剂。导向孔成孔后,卸掉钻头及控向系统,安装扩孔器进行逐级回扩。扩孔采用逐渐增大扩成孔,扩孔器的规格分三种,直径分别为159mm、215mm和325mm。

铺管时,井内放一台机动绞磨机,把将回拖的管线顶端焊接拉管吊耳,然后通过接头与油丝连接,在把油丝的另一端与绞磨连接,通过机动绞磨把管道拉进预置孔内。回拉时,孔内需充满优质钻进液,做到良好的润滑作用,工作管密封在较浓的钻进液中处于悬浮状,可得到较好保护。

4 结 论

a.微开挖方案实质是人工挖孔与非开挖铺管技术的合理组合,实践证明,该方案在施工进度、质量、费用等方面都具有较大优势,安全总体可控,可供同类工程借鉴。

b.竖井开挖有安全风险,应结合土质、挖深、地下水等综合确定支护参数。施工中应坚持分层开挖支护,严格过程控制。

c.本方法存在一定局限性,开挖深度宜在6~25m之间,低于6m优势不明显,深度过大则安全风险偏大。

江正荣.建筑施工计算手册[M].第二版.北京:中国建筑工业出版社,2013.

Study on Mini-.excavation Techniques for Channel Water-.collecting Well

Peng Hai-lin

(SinohydroBureau11Co.,Ltd.,Zhengzhou450001)

Several wells are built for the dyke at the right side along Xingyang 2ndStandard Canal for the First-.stage Project of the middle line of the South-.to-.north Water Transfer Project, and they are used to collect and drain the water seepage in operation of the canal. The mini-.excavation technique is applied, and the vertical shaft is formed by artificial excavating and supporting in construction. The trenchless pipe laying is applied for the pipes connecting vertical wells and the canal, with a good effect.

water-.collecting well; artificial digging hole; trenchless pipe laying

TV52

A

1005-4774(2014)10-0000-03