家书:留下过往的情感记忆

“很多年没有提笔写信了,也没有收到过用笔纸写成的信了。尽管电话、电子邮件、短信、微信,沟通手段如此便捷,却总觉得少了点什么。”中国青铜器修复鉴定专家贾文忠一边参观“尺翰之美一中国传统家书展”一边说道。

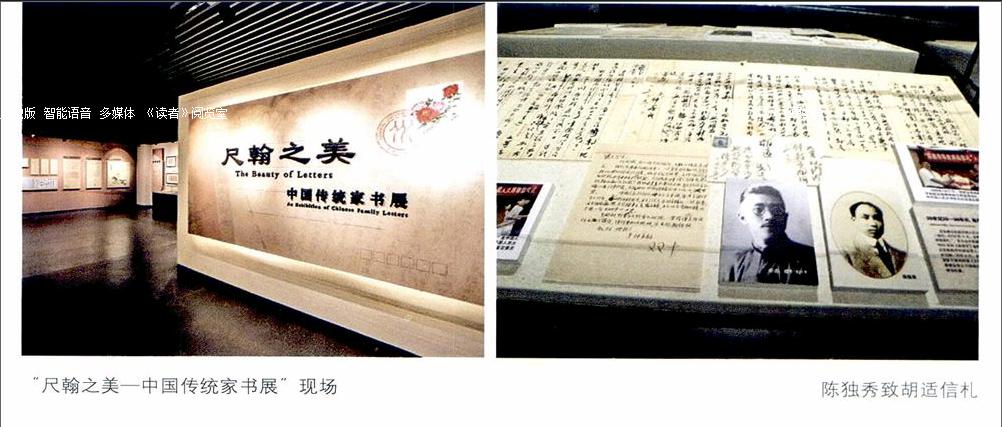

5月13日开幕的“尺翰之美一中国传统家书展”吸引了很多关注家书保护的领导、专家和民间收藏者们前来参观。在中国人民大学博物馆里,荟萃上千封历代家书精品的“尺翰之美——中国传统家书展”,是抢救民间家书工程2005年启动以来的最新成果展示。中国人民大学家书文化研究中心执行主任、抢救民间家书项目组委会秘书长张丁是家书保护工程最初的组织者与参与者之一,他向记者介绍道:“次展览所选家书均为手写件,大多是海内外人士无偿捐赠。其中最早的写于明末,最晚的写于2013年,时间跨度达四百年。展览按家书写作年代为序,以通信人为展览单元,共展示家书实物200组(件)1000封,相关老照片500帧,分为古代家书文化纵览、明清家书、民国家书、五十年代家书、六七十年代家书、改革开放以来家书、两岸家书、海外飞鸿、留住家书九个单元,勾勒出中国家书文化发展演变的历史,多视角展示了丰富多彩的家书文化和手写家书的多元魅力。”

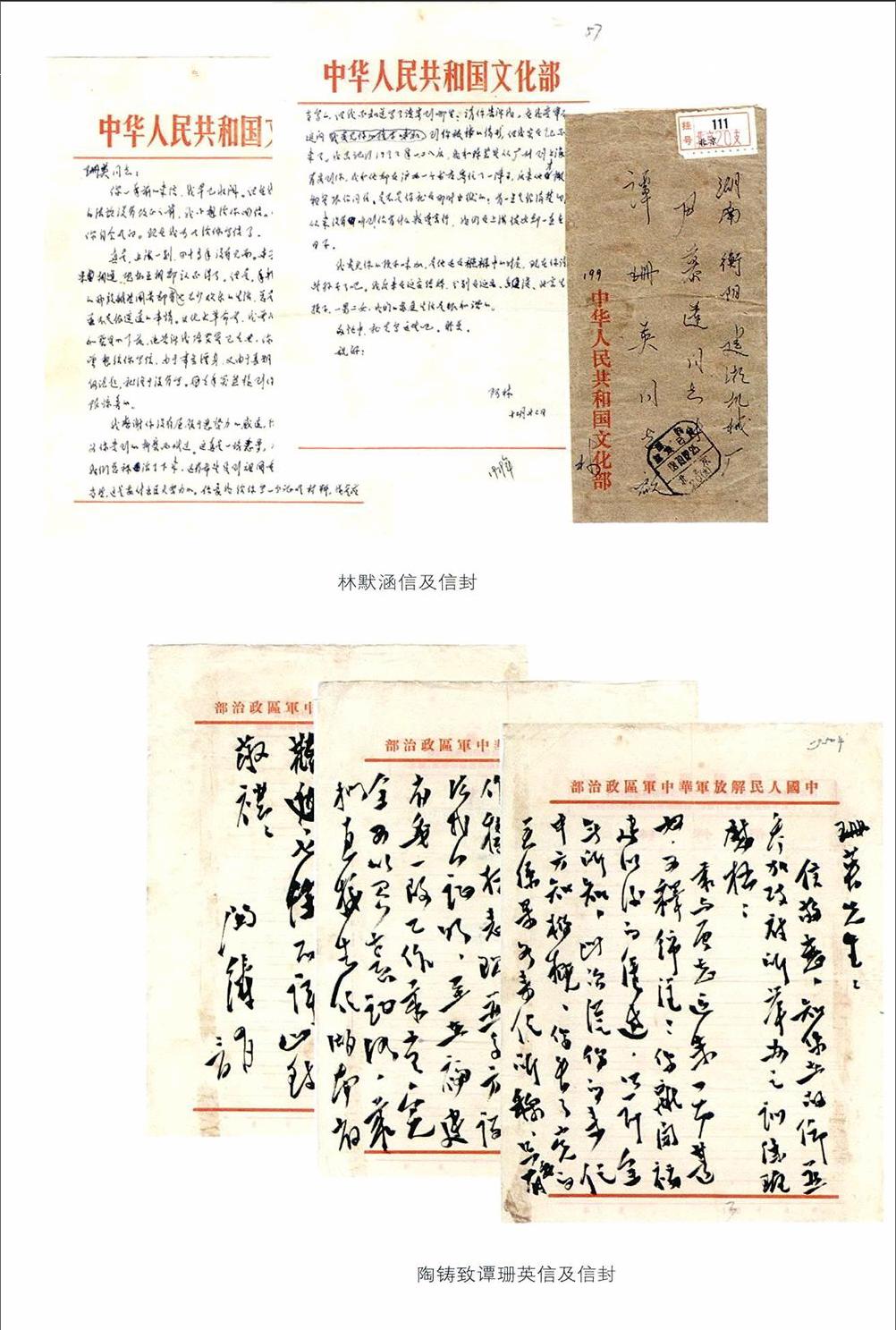

为了配合“尺翰之美一中国传统家书展”,主办方还举办了首届中国家书文化论坛。论坛由北京民生文化艺术基金会、中国人民大学博物馆和中国人民大学教育基金会联合主办,中国人民大学家书文化研究中心和抢救民间家书项目组委会承办。论坛上还举行了一个格外简朴的捐赠仪式,陶铸、邓子恢、林默涵等致老战友谭珊英的一批书信正式入藏中国人民大学博物馆。

家书的记忆

“很久没有用笔和纸写过信了,现在回想起来,那感觉真是很美妙的,尤其写家书的时候,铺开信纸,将钢笔吸满墨水,拧开笔帽,静心沉思,将对家人的无尽思念一古脑的倾泻笔端,那份庄重和虔诚,真有一种仪式感。”陶铸同志的女儿陶斯亮因在外地出差,特地为捐赠之事寄来了一份书面感言,她在文中写道:“我从未与父母写过电子信,从小到大所有信件都是用情一笔一划写出来的,尽管字写的不漂亮(父亲说我的字像‘鬼画符),但我知道这一封封的信是我与家人刻骨铭心的等待,是彼此感情的寄托,我珍惜和保留着这些家书,可惜‘文革中被红卫兵抄走了。难得谭安利先生还保存着50年代父亲写给谭珊英阿姨的信。去年参观‘家书展时,看到父亲那龙飞凤舞的字,让我浮想联翩,父亲好似又从那些字中活现出来,这种感觉,在电子信中是无论如何也找不到的。”

“家书对于我们这个年代出生的人来说,既熟悉又亲切,能勾起许多美好回忆。”中国民间文艺家协会分党组书记罗杨在论坛上和大家分享他对家书的记忆:“‘文革时期,我还在上学,父亲被打成516,被下放到湖北的五七干校放牛。那个时候没有其他通讯工具,只有家书。我天天盼着父亲的来信。由于我父亲是‘516,书信都需要经过造反派审查,所以父亲写信都是有学问的。信中必须有内容,政治的术语,同时还要有关于家庭和情感的表达。那会父亲给家里写的每一封书信,可以说都是行行有真情,字字有玄机。我们只能从字里行间去分析父亲在那里的生活情况和父亲写这封信的真正的意义。”

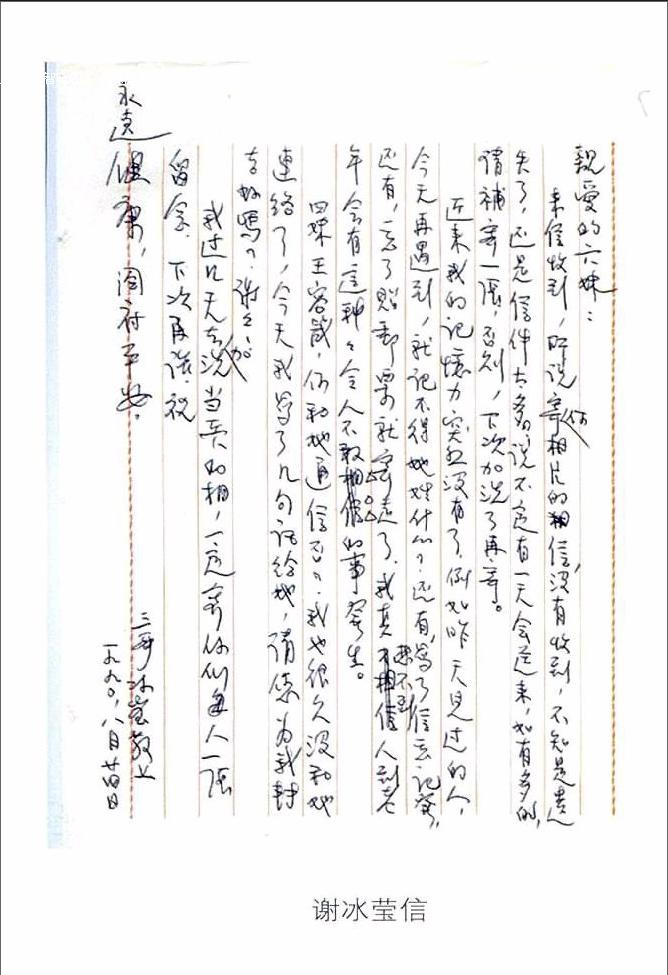

“我原来很爱写信,自从文革抄家之后,我变得很少写信。现在为了表示尊重,我给朋友、同学、学生写信还是用钢笔写的,剩下就打字了。”著名作家苏叔阳说道:“我记得早些时候,我的很多作家朋友和我一样是不会用电脑打字的。我好不容易学会了,还经常不知道什么时候一个误操作就会把辛辛苦苦敲的字弄得满盘皆无。我记得一个作家曾经给我打了一封签字信,高兴地说:‘我现在也会打字了。而现在,我们很少再写字,更别提写信了。我想这是一个时代的悲剧,时代的每一个进步也会伴随着某一种应当存在事物逐渐的消亡。要把一个即将消失的事物重新保护起来是很难得。这个展览做到了。”

家书反映社会生活

一封小小的家书,能够映射出那个时代的社会生活。

张丁介绍,明清两代是中国古代家书发展的高峰时期,家书交流普遍,收递家书成为人们日常生活的重要内容。这时期现存的家书,数量多且内容丰富,不乏表露心迹和记载史事之作,史料价值较高。

“民国时期,中国社会经历了巨大的新陈代谢。作为社会变迁的见证,家书也凝结了更为丰富的内涵和复杂的情感。家书作者既有民国先驱、政府官员、议员、教授、地下党员、军校学员、红军、八路军、新四军、解放军、国民党抗战官兵,也有晋商、徽商、留学生、教师、商人、学生等,多阶层、多视角映照出民国时期五光十色、跌宕起伏的社会生活。”张丁一边讲述,一边向记者指向展览的某一件展品:“如此次展览中陈独秀、梁启超的信札曾于2009年5月在嘉德春拍中上拍引起轰动,后由人大校友出资,通过国家文物局行使优先购买权,最终交付人大博物馆收藏,成为该馆的镇馆之宝。”

上世纪五十年代的家书时代色彩较重,往往谈及当时的政治形势,如土地改革、抗美援朝、三反五反、统购统销、公私合营、农业合作化、人民公社、大跃进、一五计划、反右派等,人们建设新中国、建设社会主义的热情空前高涨,语言表述充满激情,呈现一种积极向上的精神。

张丁在征集上世纪六七十年代的家书时,发现那个时期的家书在留下那些政治运动及历史事件印迹的同时,也透露出人性的温暖和亲情的珍贵。受步步升级的“左”的思想的影响,家书内容也是大讲革命形势、内容空洞的比较多。短缺经济发展到相当严重的程度,家庭日用开支普遍捉襟见肘,有的家书用纸粗糙不堪。

改革开放时期的家书,内容呈现出丰富多彩和落日余晖的特征。家书中关于恢复高考、平反冤假错案、农村改革、城市改革、裁军、出国潮、下海潮、反腐败、返乡探亲、两岸三通、炒股、金融危机、抗震救灾等内容记载较多,也较为详细,从一个侧面反映了改革开放的历程。

家书背后的故事

“此次展览里的每封家书几乎都完成了从书写、封缄、寄递,到收拆、阅读的全过程,几乎每封家书背后都有一个感人的故事。”张丁说:“在‘青春留痕——六七十年代家书部分中,有古画临摹大师冯忠莲与长子陈长年互通的家书。这背后就有一段感人的故事。”endprint

1960年三八节前夕,在北京矿业学院读书的陈长年给妈妈写了一封信,一方面是向妈妈问候节日,另一方面主要是反思自己注重吃喝的行为,剖析自己的个人主义思想,并决心改正这些缺点。冯忠莲收到儿子的信正是三八那天,她非常高兴,感动得眼泪夺眶而出,信纸上至今残留着几团大大的泪渍。第二天她给儿子回了一封信,儿子才知道母亲当时正在临摹《清明上河图》,工作异常繁忙劳累。在随后的两封信中,母亲说他每天除了在故宫摹画,晚上还要参加单位组织的政治学习,常常头晕、头疼、血压升高。即使如此,她还要考虑他们兄妹四人的衣食冷暖,尽一个妈妈的责任。冯忠莲是很有才气的女画家,在辅仁大学美术系学习时,有“辅仁女状元”之称。师从国画大师陈少梅学画,后来两人结为伉俪。1954年到荣宝斋临摹古画,先后成功临摹《宋赵佶摹唐张萱虢国夫人游春图卷》、宋代《洛神赋图卷》、清袁耀《万松叠翠图》《长沙马王堆一号墓西汉帛画》等名作。1960年借调故宫古画临摹室,受命复制传世国宝《清明上河图》。这几封家书记录了她当时的工作状态,保留了一份珍贵史料。她临摹的《清明上河图》《宋赵佶摹唐张萱虢国夫人游春图卷》等被定为一级文物。

在“隔不断的亲情——两岸家书”部分,有一幅“探投之恩”的书法作品格外引人注目,它讲述了一个长达半个多世纪的寻亲故事。在天津等地经商的刘志清1949年去台湾,与家人失去了联系。1975年8月,他委托同乡刘仲培从美国给留在大陆的三个儿子写来了一封寻亲家书,因为寄信地址仍是1949年以前的,担心地址有变化,所以信封上附了一段话,说明情况,并恳请邮递员代为探投。这封家书到达北京后,三位收信人及其他刘氏后人均已不住在原址,经西城区邮政投递员杨绍英、杨彬向租户多方查问,多次探投,才把这封珍贵的海外来信投递到在西四新华书店工作的刘志清的侄孙刘万禄手中,刘万禄马上回了信。不幸的是,本来身体强健的刘志清老人却因患皮肤病第二年就在台北去世,双方从此又失去了联系。对此,远在大陆的亲人并不知道。9年之后,刘志清次子刘国龙投书香港,再次寻亲。该信因“地址欠详”退回。1985年,刘国龙听说父亲已于1976年去世,被安葬在台北市木栅山河北公墓。2009年5月4日,刘国龙夫妇终于来到台北,在河北同乡会的热情接待下,圆了为父亲扫墓的愿望。2011年5月9日,刘国龙和家人为了感谢两位邮递员的探投之恩,携带感恩条幅,来到人大博物馆,在父亲的家书前,把自己手抄的四大名著送给了两位绿衣使者。

展览中还有一封特殊的家书,是清末福建省东山县铜陵镇一位陈姓妇女写给远在新加坡的丈夫的信。此信形似一幅手绢,用文字组成迷宫一般的图案,没有标点。据收藏者介绍,家书作者陈氏担心此信万一落到他人之手必将其夫耻笑,便别出心裁,以丈夫最熟悉的回文格式以绣代写。此信大小字相结合,小字之书迂回曲折,而大字之书则从上而下,由左而右,迂回入内。阅读时犹如走迷宫一般,让人一时难以读懂。此信全文共441字,110句,外加一语气助词“乎”,系仿照“东山歌册”体例撰写,以四言句式,四句成一组,语言浅白顺口,言简意赅。据了解,此信辗转到达新加坡后被其夫之妾接到,她百般研究终解其意,深为陈氏的才华和人品所感动,敬佩之余,暗中回信,请求理解,并将此手绢信一并寄回,后流落民间。

生活越方便,人们越怀旧。记得儿时,常常可以看见骑着绿色二八永久自行车的邮递员叔叔,大街小巷的送信,风雨无阻。到了信箱前,他们把自行车用单脚一支,熟练地从绿色的帆布邮包里把信拿出来插到邮箱里。他们有时还会将信直接送到每个收件人的手里,收信人接到来信脸上都是堆满了笑容,笑容里充满了期待、洋溢着幸福,而如今,这样的笑容难得一见了,它和那些一封封“见字如面”的家书一样,深深地留在了我们的记忆里。

(责任编辑:马怡运)endprint