乙哌立松治疗脑卒中后肌张力障碍疗效观察

尹帅领 王天玉 刘喜灿 张 申 陈 坤

郑州大学附属郑州中心医院神经内科 郑州 450007

脑卒中后患者往往存在不同程度肢体痉挛性瘫痪,肌张力增高,关节周围肌张力平衡失调,呈持续痉挛状态,并伴肌肉疼痛,限制了患肢功能的锻炼,影响脑卒中病人肢体功能的康复。我们采用乙哌立松对伴明显肌痉挛的脑卒中病人进行治疗,现总结如下。

1 对象和方法

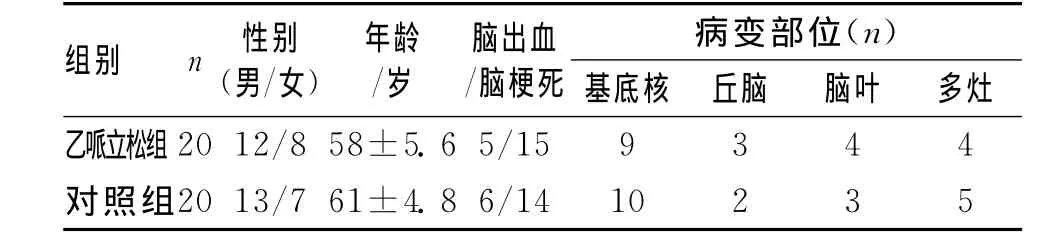

1.1 对象 选择2012-04—2012-10在我院住院治疗的脑卒中伴肌痉挛患者40例,均符合1995年全国第4次脑血管病学术会议修订的脑出血和脑梗死诊断标准[1],并经头颅CT或MRI确诊,均有不同程度的肢体瘫痪。随机抽签分为对照组和乙哌立松组各20例,2组年龄、性别、脑出血、脑梗死比例、病变部位分布,经统计学处理差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。见表1。

表1 2组基线资料对比

1.2 方法 乙哌立松组口服乙哌立松50mg,3次/d,最大量300mg/d,对照组仅进行康复锻练。

1.3 疗效评价 疗程开始前做记录,用药后2、4周各评估1次,患者肌张力改善采用Ashworth评分法,评分越高,肌张力越高;运动障碍程度按Brunstrum分级判定,评分越高提示患者肢体运动越灵活;采用Russell标准判断患者上下肢腱反射变化。分别观察2组在治疗第2、4周时这两项评分及腱反射改变。

1.4 统计学方法 数据采用SPSS 13.0软件进行分析,成对计量资料为配对t检验,以均数±标准差()表示,P<0.05为差异有统计学意义。

表2 2组治疗前后情况对比 (n)

2 结果

2组治疗前后Ashworth评分结果见表2。乙哌立松组与对照组在服药前上、下肢肌张力高低程度比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后2、4周2组上、下肢肌张力改变情况与对照组比较差异有统计学意义(P<0.01)。

2组治疗前后Brunstrum分级比较治疗2、4周后2组运动障碍明显好转,差异有统计学意义(P<0.01)。见表3。

表3 2组治疗前后Brunstrum分级比较 (n)

3 讨论

脑卒中后出现肌张力增高是机体锥体束功能逐渐恢复的一种表现。如出现持续肌张力增高和痉挛状态会影响患者肢体功能的恢复,进而影响患者的生活质量。Bobath[2]认为,偏瘫患者的肌力减弱,除了锥体束的直接损害外,还存在拮抗肌的痉挛。因此及时的治疗肌张力增高和痉挛状态是脑卒中早期康复的重点之一。近年来,已有许多文献报道脑卒中后期降低肢体肌张力对肢体康复具有重要意义[3]。

除了康复治疗可减轻肌张力增高和痉挛状态外,不影响肌力的骨骼肌松弛药也是重要的手段。中枢性骨骼肌松弛药物乙哌立松可抑制人的肌梭传入纤维(a)活动,抑制γ-运动神经元自发发射,抑制脊髓内多突触反射拮抗运动有关的中间神经元,但不直接作用于肌梭,从而缓解骨骼肌的紧张状态,而不降低痉挛肌的肌力。本文观察提示,脑卒中后出现肌张力增高使用乙哌立松治疗2周后即可明显缓解,治疗4周后基本能维持疗效,经过联合康复治疗和抗痉挛药物的使用,可使大部分患者的肌张力改善增加AshworthⅠ~Ⅱ级。从运动功能障碍程度看,用药后2周运动障碍即出现明显好转,治疗后4周可进一步改善。本组资料表明乙哌立松能改善脑卒中后肌张力增高、痉挛,促进运动功能的提高,在促进脑卒中肢体功能的恢复有重要意义。

[1] 全国第四届脑血管病学术会议 .各类脑血管疾病诊断要点及临床功能缺损程度评分标准(1995)[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-383.

[2] Bobath B.Adult hemlplegia evaluation and treatment[M].2nd ed.London:William Heinemann Medical Books,1978:18-19.

[3] 尹帅领,刘扬,张申 .巴氯芬治疗脑卒中后肌张力障碍疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2013,16(3):65-66.