搏击风浪抒豪情

吴志菲

位于河北秦皇岛西南隅的北戴河风光秀丽,苍翠的青山和浩瀚的大海相映,精致的别墅与葱郁的林海交融,是镶嵌在渤海湾金项链上的一颗璀璨的明珠。这里滩面平缓,海水清澈。早在1898年,清政府就划定北戴河以东至鸽子窝沿海向内3华里为避暑区。

北京的夏天闷热如蒸,新中国成立之初的中央机关办公条件并不算好,就连毛泽东的住处也没有空调设备。尽管中南海碧波生凉,绿荫遍地,可是难耐的夏暑酷热还是让人汗流浃背。1954年,中共中央开始设立北戴河暑期办公制度,直至2003年取消。于是,这里曾有中国“夏都”之誉。

毛泽东酷爱的运动:游泳

生在湖南湘潭的毛泽东,在很小的时候就常在他家房前的池塘里游泳,而且泳技在小伙伴中出类拔萃。儿时的水中嬉戏,使毛泽东与游泳结下了不解之缘,并一生不改其乐。游泳,不仅给毛泽东的少年生活平添了许多乐趣,同时也使毛泽东的身体逐渐变得结实起来。毛泽东一生钟情于水,最让他神往的畅游之地不是水面平静、空间狭小的游泳池,而是浩淼宽阔、波涛起伏的江河湖海。

中华人民共和国成立之初,百废待兴,中央领导人忙碌万分,只要身体能够支持,绝不休养。毛泽东虽久闻北戴河之名,也非常爱好游泳,却在解放后的4年多时间里都没有去过离北京很近的北戴河。

1954年4月,毛泽东带上两大箱子书和他那用惯了的旧行李,第一次来到北戴河,住的是“章家楼”。毛泽东不爱住洋楼别墅,愿意住平房,喜欢房间高大宽敞。正因如此,中直疗养院建造了一号楼,实际上是一排平房,这里就成了毛泽东每年来避暑办公的地方。

毛泽东来到北戴河后,仍然日理万机,除去召开各种会议之外,还要审阅各地发展农业合作社的报告,批阅堆积如山的文件,为《人民日报》修改社论等,每天工作到晨光破晓。偶有空闲,读读史书,是毛泽东一种独特的休息方式。

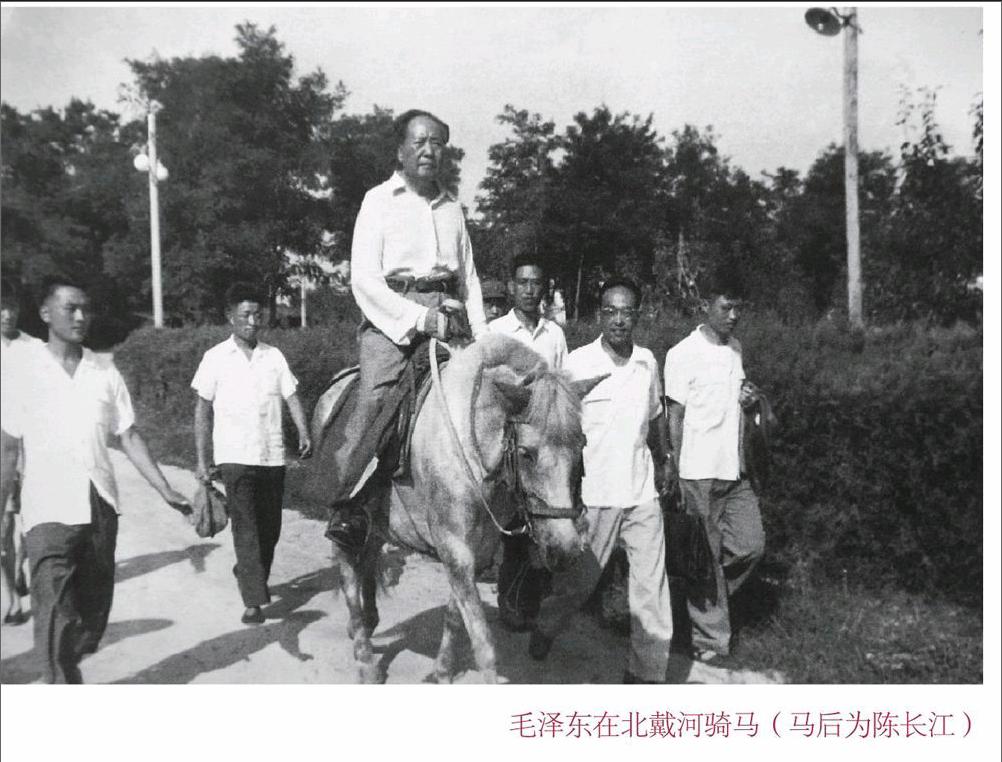

在毛泽东到北戴河之前,组织上派擅长游泳的陈长江带领十多名警卫战士先期到达,组织他们学习划船、游泳、海上救护等技术,以保证毛泽东来这里游泳时的安全。经过几个月的练习,他们基本掌握了多项水上技术,也摸清了海水的一般规律。

毛泽东自1954年4月首次到北戴河办公后,这年夏天又在此住了很长时间,直到9月天凉。每天工作之余,毛泽东一定要去游一次泳。

毛泽东游泳喜欢热闹,尤其喜欢和年轻人成群结伙地游。这时他便会精神抖擞,谈笑风生。他侧泳仰泳,自然轻松,一边游一边和年轻人聊天,兴致极高。名义上是警卫保护毛泽东,事实上毛泽东的游泳技术比一般警卫高得多。毛泽东常对陈长江等人讲:“游泳时,由于水的压力、阻力、浮力和较低水温的作用,人体的各个器官都得到锻炼。肌肉活动中消耗热量,促进了人体内代谢的加强。游泳不仅强身健体,而且可锻炼意志品质,培养勇敢顽强、吃苦耐劳、不怕困难的精神。当然,还可以消暑纳凉,使肌肉得到放松,心情因此舒畅,身心健康。”在陈长江眼里,毛泽东爱好游泳,不仅在于游泳能够锻炼身体、是一种休息方式,还在于这是他接触方方面面的人、了解情况的一个渠道。在水中,毛泽东一边自由自在地游泳,一边海阔天空地同身边的工作人员交谈。这时候,毛泽东和大家一样,情绪极高,谈兴很浓。毛泽东什么都问,大家七嘴八舌什么都说,无拘无束。

游兴与诗兴

毛泽东的摄影师侯波不习水性,每次毛泽东游泳,她都坐船跟拍。一次,在北戴河,侯波照旧坐在船上,拍下了毛泽东跟孩子们在大海中畅游的镜头。照片中,毛泽东在前面游着,还回过头看着孩子们,笑着,似是在鼓励他们不要怕风浪,要奋勇向前;孩子们也都兴高采烈地在大海中游着,跟随着父亲。还有一次,毛泽东兴致勃勃地带领女儿下海游泳,李讷刚套上救生圈,毛泽东就让她拿掉。那天游的时间比较长,李讷游得筋疲力尽,但在毛泽东鼓励下坚持下来了。身边工作人员都知道毛泽东是在用这种办法锻炼儿女们的意志。

毛泽东每次游泳只下一次水,下去就要游个够。不够不上岸,上了岸便不再下水。无论走路、游泳,他都是那句话:“我这个人不喜欢干回头事。”

一天,像往常一样,毛泽东游了一个多小时,经大家一再劝说才上岸。上岸后,他在沙滩上漫步,嘴里念念有词。听多了,陈长江等身边人员也记住了:“东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。”

毛泽东对陈长江讲:“这首诗的作者是曹孟德(曹操)。”陈长江有些惊讶:“曹操也来过这里?他会写诗?”“曹操对文学、书法、音乐等都有较深的修养,他的诗朴实无华,但以感情深挚、气韵沉雄取胜。”毛泽东笑了笑:“他当然来过,上过碣石山。汉献帝建安十二年,时任大将军的曹操为清除边患,巩固后方,率大军北征乌桓。大破乌桓后凯旋回师,途经渤海口附近的碣石山,乘兴登临,观看沧海壮丽景色。这个时候,曹操踌躇满志,意气昂扬,挥笔写下了这首诗。不过,他写的是一首无题诗,后人取名为‘观沧海。这首诗描绘出一幅波澜壮阔的大海图景,抒发了他统一中国的宏愿和叱咤风云的豪情。”

陈长江说:“曹操可是一个大奸臣呀,没想到他会写诗。”毛泽东连连摆手,说:“《三国演义》中将曹操描写为一个汉朝的篡逆者,其实并不公平。曹操是一位了不起的政治家、军事家,也是一位大诗人。他虽然镇压过农民起义和滥杀过无辜人民,但从他在政治、军事、经济各方面的表现来看,他比被他消灭的那些军阀还是胜过一筹的。比如他推行屯田,兴修水利,实行盐铁官卖制度,对社会经济的恢复和经济的整顿起了积极作用。他精于兵法,统一了北方,为创建魏国打下了基础,同时大胆改革,革除东汉弊政,使当时受到很大破坏的生产力得到了恢复和发展。”陪同在毛泽东身边的保健医生徐涛听到这些,也感到他的观点的确新颖,听入了迷,感觉耳目一新。

据李敏回忆,当时她和李讷是在学校放暑假后,由江青带着提前来到北戴河。几天以后,还没见到说好要来的毛泽东,李敏、李讷遂给爸爸写了封信,催他快来。很快,不仅盼来了爸爸的来信,还有爸爸亲手用毛笔抄写的曹操的《观沧海》。毛泽东那封信是这样写的:endprint

李敏、李讷,我亲爱的女儿:

你们的来信都收到了,很喜欢。北戴河、秦皇岛、山海关一带是曹孟德(操)到过的地方。他不仅是政治家,也是诗人。他的碣石诗是有名的,妈妈那里有古诗选本,可请妈妈教你们读。我好,勿念。亲你们!

爸爸

1954年7月25日

因此,在北戴河这段日子,李敏、李讷就多了一项学习《观沧海》的作业。以后,李讷深受父亲影响,酷爱历史和古典文学,1959年考入北京大学历史系。

风浪搏击写名篇

在大海中游泳,毛泽东体会到与风浪搏击的乐趣。只要有空儿,他就带警卫战士到海里去,他的游兴与日俱增,有时到了夕阳西下还舍不得上岸。

一天下午,天气闷热,毛泽东看了一会儿文件,感到有些困倦,伸了个懒腰,对陈长江说:“走,游泳去!”周恩来、朱德也跟了去。

孙勇说:“主席,天气预报说今天有雷阵雨。”毛泽东笑了笑:“有风雨更好,更适合在大海中游泳!”

警卫们于是簇拥着毛泽东、周恩来、朱德向海边走去。毛泽东穿着白绸衬衫、灰色裤子、棕色皮鞋,迈着坚实有力的步伐,在工作人员引导下,向5号浴场的海滩走去。

果然,走到海边时突然狂风大作,紧接着是大雨倾盆,刚才还安静温驯的大海,瞬间就咆哮肆虐起来,波浪汹涌,惊涛拍岸,原先清澈澄明的碧波,渐渐变成泛黄的汪洋。

毛泽东见到呼啸翻腾的大海,顿时激动起来,萌生出了强烈的征服欲望。四处雷声不断,暴雨劈头盖脸地打来,周恩来和朱德大喊:“主席,不要下了,不要下了……”可风浪早把他们的声音淹没了。

陈长江说:“主席,风大了,雨也在不住地下,我们回去吧!”毛泽东说:“不,不能回,我们下海去!”他的眼里闪出兴奋的光彩。

毛泽东注视了一下海面,默默地脱去衬衫、长裤,只穿一条短裤,很认真地做了两个扩胸动作,看了看紧随他的警卫:“你们害怕吗?”眼见浪涛翻涌,喜好游泳的毛泽东却不顾劝阻,要下海游泳,与风浪搏斗,警卫们异口同声地回答:“报告主席,不怕!”“好嘛!”毛泽东说,“你们可以跟我下去,也可以不跟我下去;可以在岸上看,也可以回去。”警卫们昂首挺胸回答:“主席到哪里,我们也到哪里!”

于是,孙勇和陈长江率先跃进大海,在海波浪谷中起伏。毛泽东习惯性地吮了吮下唇,转身扑向大海,一起一伏地向大海深处游去。陈长江和孙勇、韩庆余等十几名警卫战士围在毛泽东左右,聚精会神地游着。他们时而被波浪掩盖,时而又飞快地冲出浪尖;一会儿被波涛冲散,一会儿又聚拢在一起,唯恐出现闪失。他们想不到6l岁的毛泽东游兴大发,不断变换着泳姿,一直游在前头。

游了很久,看见一条破渔船,毛泽东担心地说:“刚才我看见几个渔民,不知道他们出事了没有?”一位警卫说:“渔民刚上了岸,这条船刚才靠在岸上,是空的,被水卷到这里来的。”毛泽东说:“这就好。”

游了一会儿,毛泽东大概累了,放慢了游速,他用较为轻松的仰泳姿势,对围在周围的警卫战士们说:“你们放心,要沉住气,不要慌张,大海正在考验你们的胆量呢!”

陈长江知道,大家的胆量无疑是可以接受考验的,不过担心的是毛泽东的安全。

海上的风更大了,雨如注,一排排浊浪向毛泽东涌来,警卫战士们紧张起来,更加紧紧地围住他。毛泽东一边在浪尖波谷与大海搏斗,一边鼓励战士们说:“不要怕,大不了呛两口水,没什么了不起的!”

不知游了多长时间,云散雨停雷声息,他们才游回来,毛泽东身上已被海水里的贝壳划出了几道血迹。他仍然那样兴致勃勃,毫不疲倦。上岸后,毛泽东甩打着身上的水,说:“今天游得真畅快!”

到这时,周恩来、朱德等才真正如释重负,悬着的心落下了。毛泽东说:“征服急难险恶,你强它就弱!大凡世界上凶恶的东西就是这样,你表现得怯懦,你就会遭到凌辱,世上一切反动派看起来样子是可怕的,其实并没有什么了不起。”

周恩来说:“今天总算可以了吧,我们叫都叫不回来。”毛泽东笑道:“我一门心思斗海浪,思想高度集中,哪里听得见你们在叫。”

次日,毛泽东纵笔挥毫,写下了不朽的名篇《浪淘沙·北戴河》:

大雨落幽燕,白浪滔天,秦皇岛外打渔船,一片汪洋都不见,知向谁边?

往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。

上阙写景,景中含情,而下阙抒情,情中有景,以一句“往事越千年”倒转时空展现历史的画面。这首词生动描绘了北戴河海滨夏秋之交的壮丽景色,展示了一代伟人的雄伟气魄和汪洋浩瀚的博大胸怀。在陈长江看来,这首词比《观沧海》有更鲜明的时代感、更深邃的历史感、更辽阔的宇宙感和更丰富的美学容量。

在《诗刊》创刊号发表

1956年12月4日,毛泽东致黄炎培的信末尾还特意提道:“去年和今年各填了一首词,录陈审正,以答先生历次赠诗的雅意。”这里的“去年”应为“前年”,即1954年。这一年填的一首词是《浪淘沙·北戴河》;另一首词则是《水调歌头·游泳》。

当年,臧克家任中国作协书记处书记,后来又出任《诗刊》杂志主编。毛泽东听到《诗刊》将创刊,邀臧克家去谈诗,并说:“最近写了一些东西,《文汇报》向我要,正在考虑。”臧克家一听,觉得如能在(《诗刊》创刊号上发表,岂不是一件大美事?于是,他便恳切地对毛泽东说:“主席,就给《诗刊》发表吧!”毛泽东一时未作回答,只是抬头仰望了一下,似乎在作决定,然后才说:“好吧,就给你们。”这一下,臧克家可真乐坏了。

与毛泽东谈话后,臧克家即向文艺界负责人作了汇报,并与《诗刊》社的同仁进行商量,于是给毛泽东写了封信,附上一些传抄的诗词,请毛泽东订正。

毛泽东接到信后,于1957年1月12日致信臧克家等,开首即言:“惠书早已收到,迟复为歉!遵嘱将记得起来的旧体诗词,连同你们寄来的8首,一共18首,抄寄如另纸,请加审处。”他对《诗刊》社来信所附的诗词改正了几个错字,并在信上说:“……这些东西,我历来不愿意正式发表,因为是旧体,怕谬种流传,贻误青年;再则诗味不多,没有什么特色。既然你们以为可以刊载,又可为已经传抄的几首改正错字,那末,就照你们的意见办吧。”

毛泽东所提及的这18首诗词就包括《浪淘沙·北戴河》。后来这封信连同他的诗词作品一并在《诗刊》创刊号发表。25日(《诗刊》创刊号出版当天,读者在北京王府井新华书店排着长队购买。一时间,外电纷纷作了报道。几天后,《人民日报》分两次转载。

关于写这首词的缘由,后来毛泽东在1962年4月曾说,因为南唐后主李煜写的《浪淘沙》都是婉约的,情绪伤感、风格柔靡,没有豪放的,所以特意用《浪淘沙》的词牌反其道而行之,写一首奔放豪迈的词。并说,他很喜欢曹操的诗,气魄雄伟,豪迈慷慨悲凉,是真男子,大手笔。(编辑 潘鹏)endprint