农业开发对区域生态系统服务功能的影响研究

——以三江平原北部地区为例

杜国明, 李全峰, 刘 艳, 赖振博

(1.东北农业大学 资源与环境学院, 哈尔滨 150030; 2.黑龙江省村镇发展研究中心, 哈尔滨 150030)

农业开发对区域生态系统服务功能的影响研究

——以三江平原北部地区为例

杜国明1,2, 李全峰1, 刘 艳1, 赖振博1

(1.东北农业大学 资源与环境学院, 哈尔滨 150030; 2.黑龙江省村镇发展研究中心, 哈尔滨 150030)

生态系统服务是土地系统的重要功能,是构建区域生态文明的自然基础。衡量农业开发对生态服务功能的影响,是准确度量土地利用效益,制定区际生态补偿标准的基本依据。在对Costanza等提出的生态系统服务价值评估方法进行改进后,以货币形式评价三江平原北部地区1954—2009年农业开发对生态系统服务价值影响。研究表明:(1) 55 a间耕地增加250.86万hm2,垦殖率由8.31%增至67.26%,土地利用结构由湿地、林地主导逐渐过渡到农地为主导类型;(2) 该区域生态服务价值由1954年的1 120.81亿元锐减至2009年的390.77亿元,损失率为65.13%。其中,湿地的生态服务价值损失率为90.26%,农地生态服务价值增长为原来的8.26倍;(3) 农业开发使得土地生态服务功能内部结构发生变化;(4) 由于各县市耕地垦殖状况及气候特征的不同,导致生态服务功能结构、单位面积的生态服务价值及其变化特征存在显著差异。

生态系统; 服务价值; 农业开发; 三江平原北部

生态系统服务是土地系统的重要功能,是构建区域生态文明的自然基础[1]。准确评估区域土地生态服务价值是全面衡量区域土地利用效益、制定区际生态补偿标准的基本依据。生态系统服务是指土地系统形成并维持人类赖以生存、发展的环境,并直接或间接地提供生产、生活必需品与服务,包括维持大气平衡、气候调节、提供食物水源以及生物多样性的维持等功能[2-4]。持续的社会经济发展改变了陆地表面的土地利用/覆被格局,从而对土地生态服务功能产生重大影响[5-6]。1997年,Costanz等提出了全球内自然资本与生态系统服务价值的关系[7-8],引发国内外学者对于生态系统服务价值评估的理论以及方法手段的研究热忱[9-11]。

近300 a来,中国东北部地区农业开发强度由西南向东北递进,使得耕地总面积趋向指数增长形势[12];新中国成立以来,农业开发强度在黑龙江省内开发重点逐渐由松嫩平原向三江平原过渡,三江平原地区从昔日的北大荒蜕变为今日的北大仓,为保障国家粮食安全做出了杰出贡献,取得了显著的经济效益和社会效益[13-15]。然而,一直以来,人们对这种大区域尺度、大规模、长时间序列的农业开发所造成的生态效益变化缺乏深刻认识。因此,本文选择三江平原北部地区为研究区,运用地理信息系统(GIS)与遥感(RS)等技术手段获取该区域1954年、1976年、1996年和2009年土地利用数据,以生态服务价值为表征,在改进Costanza提出的生态系统服务价值评估方法的基础上,衡量区域农业开发对于生态系统服务价值的影响,以期为区域土地资源的持续利用提供依据。

1 研究区概况

三江平原北部地区,位于黑龙江省东北部,覆盖抚远、宝清、饶河、富锦、友谊、绥滨和同江7个县(市),地处45°47′50″—48°27′59″N,131°7′41″—134°45′26″E,土地总面积约为4.24万km2。三江平原指由黑龙江、松花江、乌苏里江长期冲积而成的低平原,总体地势由西南向东北呈下降趋势,海拔高度40~562 m[13]。境内有平原、山地、丘陵等地貌类型,以平原为主。平原内广泛分布有一级阶地、高河漫滩和低河漫滩,零散分布有残丘状二级阶地。该区域呈温带湿润与半湿润大陆性季风气候,年降水量为500~650 mm,由东至西减少;1月平均气温为-17.5~-18.5℃,7月平均气温为21~22℃,年均气温由南至北降低,年无霜期为126~137 d。本区河流纵比降小,河槽弯曲系数大。土壤母质类型为黏土、亚黏土为主,长期培养成了白浆、草甸、黑土、沼泽以及棕壤等丰富的土壤类型。

新中国成立以来,该区域经历了4次农业开发高潮:第一次是20世纪50年代初,响应党中央在北满建立粮食工厂的号召,数十万转业官兵转业至三江平原的垦区,以机械、人力、畜力相结合方式开垦荒地、发展农业。自然条件以及机械化水平较低限制了农业开发速度,第二次指20世纪60年代初至1977年,大批知识青年融入已实行公社化管理的区域,垦区亦于1976年成立黑龙江省国营农场总局,再一次促进该区域农业开发的高潮。第三次为党的十一届三中全会以后至1985年,经济体制的转变,家庭联产承包责任制的全面推行,垦区率先推行传统农业向现代农业的转型为农业开发注入新的活力。这一时期,沼泽和沼泽化草甸湿地面积锐减[14]。第四次是从20世纪80年代中期至今,特别是21世纪以来,三江平原进行农业综合开发,实行“以稻治涝”,水田面积迅猛增加,耕地结构发生深刻变化[15-16]。经过半个多世纪的持续开发,该区域已经成为典型的农业区域、国家级商品粮基地。至2009年,人均GDP约为11 712元,第一产业比值是地区总产值的32.1%,人口密度为38.51人/km2,总人口约为163.3万人。

2 数据来源与研究方法

2.1 土地利用/覆被动态数据获取

本研究以中巴资源卫星2009年的CCD影像,1996年、1976年Landsat卫星的TM、MSS影像,以及1954年绘制的黑龙江省的1∶10万地形图为土地利用数据源。遥感影像受时间、天气等因素限制较重,因而尽量选择该区域植被长势较好的5—9月份的少云影像。土地利用数据提取过程中以地形图为基础对遥感影像进行几何校正,基于耕地、林地、草地、居民点用地、水域、未利用地等解译标志,采用目视解译法建立不同研究期的土地利用数据库[4,17]。

2.2 土地生态系统服务价值核算方法

能量值分析法、系统物质量评价法以及系统价值量评价法是目前国内外关于生态系统服务价值评估的主流方法[18]。本文采用价值量评价法,对生态系统服务价值进行货币化分析,结合Costanza提出的评估方法对于研究区域内服务价值变化估算[19]:

(1)

Costanza所提出的全球生态系统评估方法用于小区域范围时,应对其生态系统服务价值表进行修正[20]。因此,本研究参考了谢高地提出的中国陆地生态系统服务价值量表以及冉圣宏等制定的建设用地服务价值量[21-22]。现实中,生态系统的生态服务功能大小因其地理位置、自然环境和生物多样性不同而有所差异。一般来说,生物量越大,生态服务功能越强[23]。因此,可参照区域气候生产力来修正生态服务单价,公式如下:

pkij=(NPPK/NPP0)×Pij

(2)

式中:Pij——i生态系统的j项服务功能的平均价值;NPP0——中国气候生产力均值;NPPk——修正后的研究区域内k县气候生产力值;pkij——k县i类生态系统j项服务功能单位面积总价值。

1971年由美国学者提出的迈阿密模型,利用一定区域的年均温度与降水量等数据基础,引入模型衡量区域的生物生产力。在迈阿密模型的基础上运用生物生产力替代生产量,得到下式:

NPPT=3000/(1+e-1.315-0.119t)

(3)

NPPR=3000/(1+e-0.00064r)

(4)

NPPP=min{NPPT,NPPR}

(5)

式中:NPPR,NPPT——通过迈阿密模型为基础,以年降水量(mm)、年均温度(℃)为数据源所估算气候生产力值[g/(m2·a)];依据Liebig定理择其最低值为NPP的计算基准值。

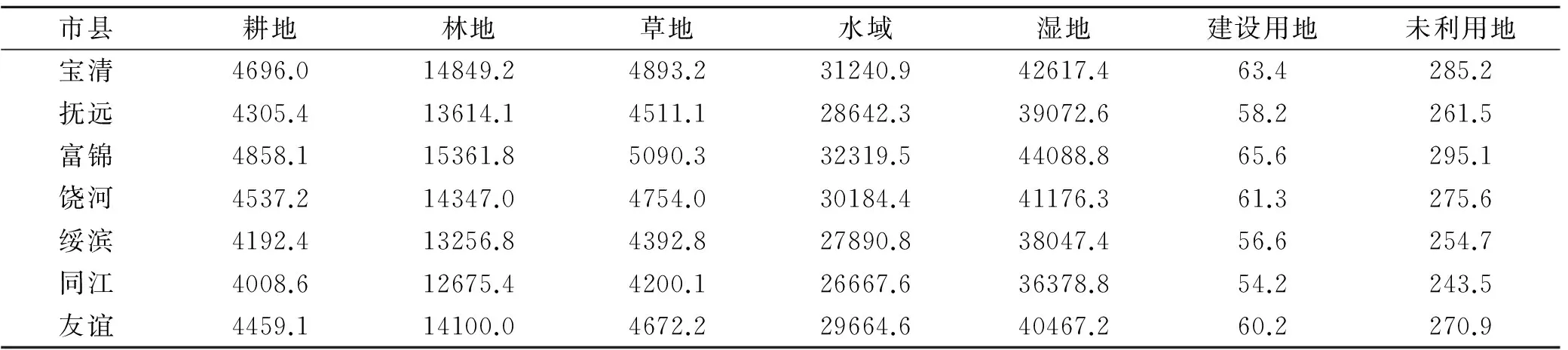

中国气候生产力的估算选用境内700余气象站1972—2001年间的观测数据为数据源[24],引入迈阿密模型计算出中国平均气候生产力值为1 101.8 g/(m2·a)。考虑通货膨胀等经济因素的影响,以2000年作为基准年修正得出三江平原北部地区各土地利用类型单位面积生态系统服务价值表,详见表1。

表1 三江平原北部地区单位面积生态系统服务价值 元/hm2

3 结果与分析

3.1 耕地垦殖状况分析

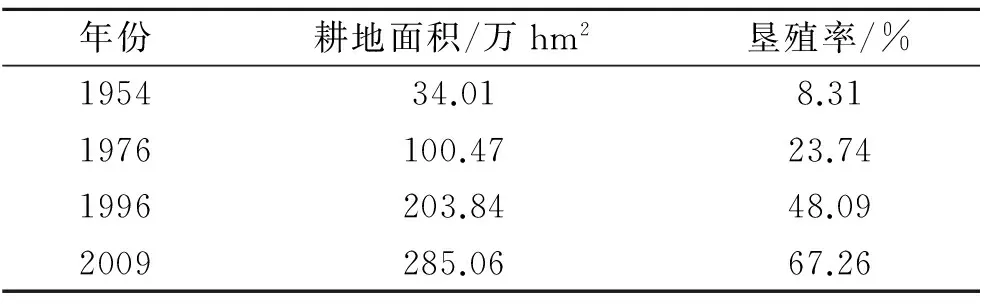

经统计,1954—2009年间三江平原北部耕地面积不断增加,垦殖率不断攀升(表2)。其中:1954—1976年耕地面积从34.01万hm2增至100.47万hm2,年均增加2.56万hm2,垦殖率由8.31%增至23.74%,但耕地仍然不是该区域主要地类;1976—1996年期间,耕地面积增加103.36万hm2,年均增加5.17万hm2,垦殖率增至48.09%,耕地已经成为该区域最主要的土地利用类型。1996—2009年期间,耕地面积增加81.22万hm2,年均增加6.25万hm2,垦殖率攀升至67.26%。至2009年,该区域耕地集中连片,耕地已经成为该区域的优势土地利用类型[14]。

表2 三江平原北部耕地面积变化统计

3.2 生态系统服务价值量变化

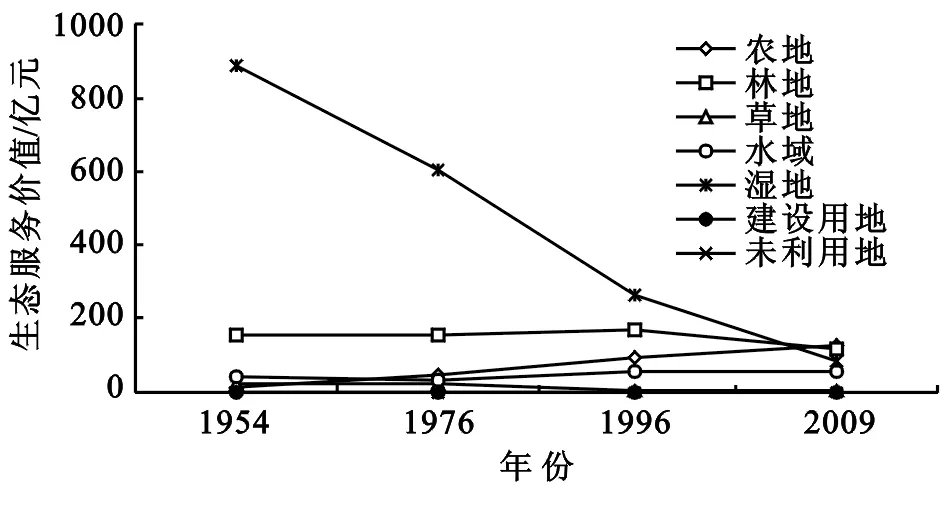

1954—2009年三江平原北部生态服务价值变化曲线如图1所示。该区域1954年、1976年、1996年和2009年的生态服务价值分别为1 120.81亿、860.07亿、584.69亿和390.77亿元,55 a间减少730.04亿元,损失率为65.13%,年均损失14.61亿元。该区域单位面积的生态服务价值由1954年的2.66万元/hm2减少至2009年的0.93万元/hm2。显然,大规模农业开发使得研究区内生态系统服务价值锐减,生态服务功能受到较大影响。

图1 1954-2009年三江平原北部地区生态服务价值变化

另外,湿地的生态服务价值由889.37亿元锐减至86.63亿元,损失率为90.26%;林地的生态服务价值由154.14亿元减少至117.26亿元,损失率为23.93%;草地的生态服务价值由21.56亿元减至4.05亿元,损失率为81.21%。与此同时,农地生态服务价值由15.49亿元猛增至127.92亿元,为原来的8.26倍;建设用地生态服务价值由48万元增至406万元,为原来的8.46倍;水域生态服务价值由40.25亿元增至54.87亿元,为原来的1.36倍。即不同地类面积增减的非同步性导致各地类生态服务价值增减的非同步性。

3.3 生态服务功能价值结构变化

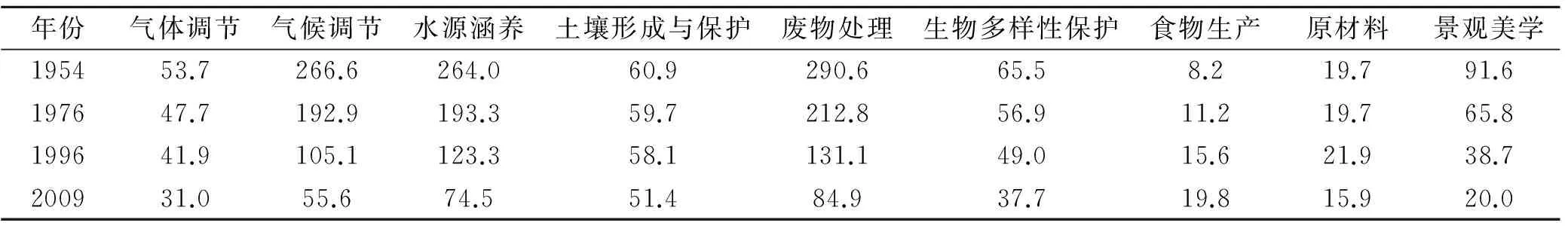

区域内生态系统不同服务功能价值在某一时点的组合结构称之为生态服务功能价值结构。据统计,1954—2009年,该区域的气体调节价值由53.73亿元减少到30.97亿元;气候调节价值由266.65亿元锐减到55.64亿元;水源涵养价值由263.98亿元到74.47亿元;土壤形成与保护价值由60.87亿元减少到51.42亿元;废弃物处理价值由290.58亿元减少到84.94亿元;生物多样性保护价值由65.48亿元减少到37.67亿元;食物生产价值由8.19亿元增加到19.75亿元;原材料价值由19.72亿元减少到15.94亿元;景观美学价值由91.62亿元减少到19.96亿元(表3)。

表3 1954-2009年三江平原北部地区不同服务功能生态服务价值变化 亿元

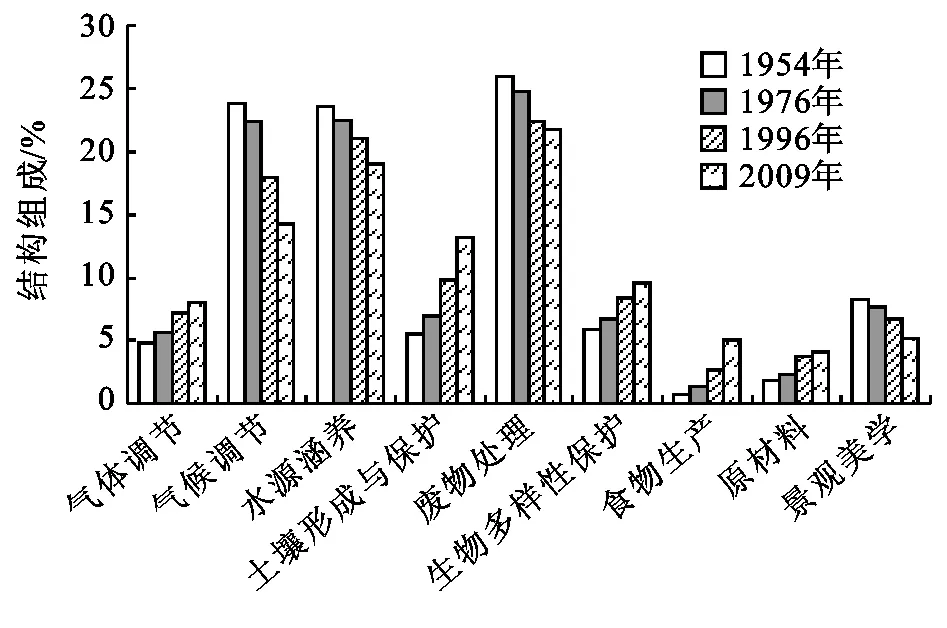

由于各项生态服务功能价值变化的非同步性,导致该区域不同时期生态服务功能价值的内部结构比例发生变化,如图2所示:有5项生态服务功能价值比例提升,分别是气体调节、土壤生成与保护、生物多样性保护、食物生产和原材料功能,各自分别由4.97%升至7.93%、由5.43%升至13.16%、由5.84%升至9.64%、由0.73%升至5.05%以及由1.76%升至4.08%。其余4项生态服务功能价值比例均有所下降,其中气候调节功能由23.79%降至14.24%,水源涵养功能由23.55%降至19.06%,废弃物处理功能由25.93%降至21.74%,景观美学功能由8.18%降至5.11%。显然,该区域大规模农业开发致使土地利用结构变化,并进一步致使不同生态服务功能价值的数量与结构发生深刻变化。

图2 1954-2009年三江平原北部地区生态系统服务价值与结构

3.4生态系统服务价值变化的区域差异

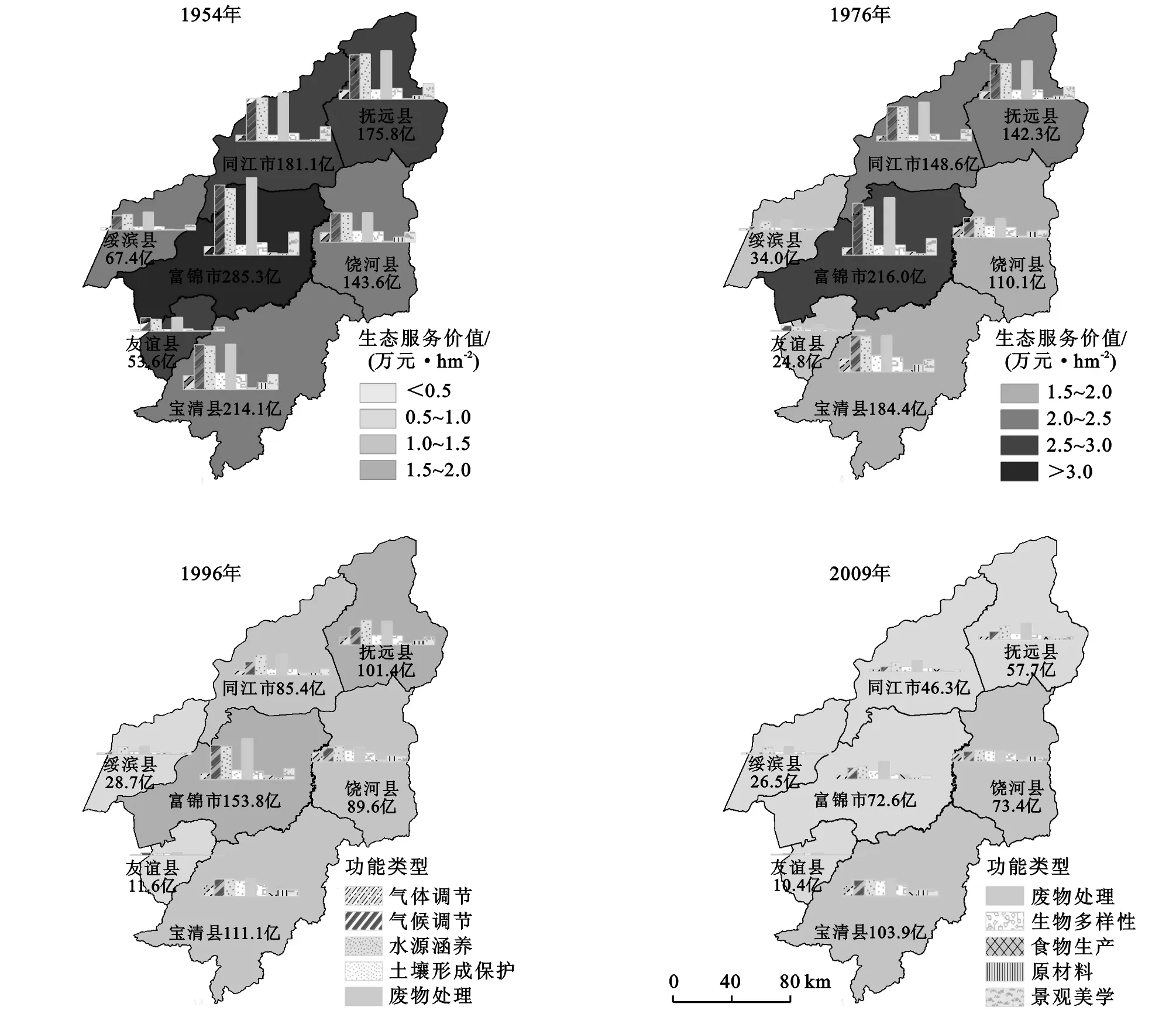

各县市不同年份的生态服务价值总量均呈现逐渐下降的趋势,如图3所示。就1954—2009年生态服务价值损失率而言,友谊县最高,达80.51%;富锦市和同江市紧随其后,损失率分别为74.55%和74.45%;抚远县和绥滨县损失率也在六成以上,分别是67.17%和60.73%;损失率较低的宝清与饶河县也分别达到51.46%和48.91%,损失近半。比较发现,由于各县市土地利用结构变化及气候特征的不同,导致各县市生态服务功能结构、单位面积的生态服务价值及其变化特征存在显著差异。各县市生态服务价值损失率的高低与新增耕地率成正比,如新增耕地率最高的友谊县生态服务价值损失率最高,而山区面积相对较多、新增耕地率较低的宝清县和饶河县生态服务价值损失率较低。

另外,湿地、林地减少比率较多的县市生态服务功能结构变化更显著。如富锦市、同江市和抚远县的气候调节、水源涵养和废弃物处理功能价值所占比例大幅降低,而食物生产和原材料功能价值所占比例则快速上升。

4 结论与讨论

(1) 引入迈阿密模型对中国平均及研究区各县的气候生产力进行评估,进而对谢高地提出的中国陆地生态系统服务价值量表以及冉圣宏等制定的建设用地服务价值量进行修正,可以得到更符合研究区各县实际的生态系统服务价值量。

(2) 1954—2009年,三江平原北部地区在大规模农业开发的促动下,垦殖率迅猛攀升,土地利用结构由湿地、林地主导逐渐过渡到农地为主导类型。从而导致该区域生态服务价值由1954年的1 120.81亿元锐减至2009年的390.77亿元,损失率为65.13%,年均损失14.61亿元。

(3) 以耕地垦殖为主导的土地利用结构变化导致生态系统服务各项功能价值的数量与比例发生深刻变化。包括气候调节、气体调节、土壤形成与保护、水源涵养、废物处理、生物多样性保护、原材料与景观美学功能价值均有所降低,仅有食物生产功能价值有所提升。气体调节、土壤生成与保护、生物多样性保护、食物生产和原材料功能的服务价值在总服务价值中的比例则有所提升。

图3 1954-2009年各市县生态系统服务功能价值变化

(4) 由于各县市耕地垦殖及气候特征的不同,导致各县市生态服务功能结构、单位面积的生态服务价值及其变化特征存在显著差异。各县市生态服务价值损失率的高低与新增耕地率成正比。而对于湿地、林地减少比率较多的县市,其生态服务功能结构变化更为显著。

该区域大规模农业开发致使耕地面积不断增加、垦殖率不断攀升,使得该区域成为重要的国家级商品粮基地,有力保障了国家的粮食安全,产生了大量的经济效益和社会效益。同时,也导致了生态服务价值锐减、生态服务功能结构发生变化,严重损害了土地利用的生态效益。因此,应参考该区域生态服务价值损失率对该区域进行生态补偿,以促进该区域土地资源的可持续利用。

[1] 刘彦随,陈百明.中国可持续发展问题与土地利用/覆被变化研究[J].地理研究,2002,21(3):324-330.

[2] Su C, Fu B, Wei Y, et al. Ecosystem management based on ecosystem services and human activities: a case study in the Yanhe watershed[J]. Sustainability Science,2012,7(1):17-32.

[3] 傅伯杰,周国逸,白永飞,等.中国主要陆地生态系统服务功能与生态安全[J].地球科学进展,2009,24(6):571-576.

[4] 张树文,张养贞,李颖,等.东北地区土地利用/覆被时空特征分析[M].北京:科学出版社,2006.

[5] Lü Y, Fu B, Feng X, et al. A policy-driven large scale ecological restoration: quantifying ecosystem services changes in the Loess Plateau of China[J]. PloS one,2012,7(2):e31782.

[6] 李晓燕,王宗明,张树文.吉林西部农牧互动及其引起的生态系统服务价值变化[J].生态学杂志,2006,25(5):497-502.

[7] Costanza R, d′Arge R, De Groot R, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital[J]. Nature,1997,387(6630):253-260.

[8] 谢高地,鲁春霞,成升魁.全球生态系统服务价值评估研究进展[J].资源科学,2001,23(6):5-9.

[9] Kreuter U P, Harris H G, Matlock M D, et al. Change in ecosystem service values in the San Antonio area, Texas[J]. Ecological Economics,2001,39(3):333-346.

[10] 常守志,王宗明,宋开山,等.1954—2005年三江平原生态系统服务价值损失评估[J].农业系统科学与综合研究,2011,27(2):240-247.

[11] 闵捷,高魏,李晓云,等.武汉市土地利用与生态系统服务价值的时空变化分析[J].水土保持学报,2006,20(4):170-174.

[12] 向悟生,李先琨,丁涛,等.土地利用变化对漓江流域生态服务价影响[J].水土保持研究,2009,16(12):46-50.

[13] 杜国明,李昀,于凤荣,等.基于遥感的2000—2009年三江平原北部耕地变化特征分析[J].农业工程学报,2012,28(1):225-229.

[14] 郑北鹰.保护湿地刻不容缓[N].光明日报,2006-04-17(6).

[15] 杜国明,杜蕾,杨厚祥,等.三江平原北部近55年来土地垦殖的时空格局研究[J].水土保持研究,2013,20(1):156-159.

[16] 张飞,塔西甫拉提·特依拜,丁建丽,等.塔里木盆地北缘绿洲土地利用与生态系统服务价值的时空变化研究:以渭干河—库车河三角洲绿洲为例[J].中国沙漠,2009,29(5):933-941.

[17] 苏朝阳,苗长虹开封市土地利用时空变化的生态系统服务价值评估[J].水土保持研究,2008,15(10):116-119.

[18] 李志勇,徐颂军,徐红宇,等.湛江湾生态系统服务功能与价值评估[J].海洋环境科学,2012,31(4):567-571.

[19] 顾康康,刘景双,郭春永,等.鞍山市生态系统服务价值时空变化研究[J].农业系统科学与综合研究,2008,24(1):12-15.

[20] 李保杰,顾和和,纪亚洲,等.基于RS和GIS的矿区土地利用变化对生态服务价值损益影响研究:以徐州市九里矿区为例[J].水土保持研究,2010,17(10):124-128.

[21] 谢高地,鲁春霞,冷允法,等.青藏高原生态资产的价值评估[J].自然资源学报,2003,18(2):189-196.

[22] 冉圣宏,吕昌河,贾克敬,等.基于生态服务价值的全国土地利用变化环境影响评价[J].环境科学,2006,27(10):2139-2144.

[23] 师庆三,王智,吴友均,等.新疆生态系统服务价值测算与NPP的相关性分析[J].干旱区地理,2010,33(3):427-432.

[24] 王宗明,国志兴,宋开山.2000—2005年三江平原土地利用/覆被变化对植被净初级生产力的影响研究[J].自然资源学报,2009,24(1):136-146.

EffectofAgriculturalDevelopmentonChangesinRegionalEcosystemServiceFunction—TakingNorthernPartoftheSanjiangPlainastheExample

DU Guo-ming1,2, LI Quan-feng1, LIU Yan1, LAI Zhen-bo1

(1.CollegeofResourcesandEnvironment,NortheastAgriculturalUniversity,Harbin150030,China;2.DevelopmentResearchCenterforTownsandVillagesinHeilongjiangProvince,Harbin150030,China)

Ecosystem service is an important function of the land system, and is the natural foundation construction of regional ecological civilization. Measuring the land ecosystem service function is a fundamental basis for the accurate measurement of land use efficiency and determining regional eco-compensation standards. Based on the ecosystem service evaluation method proposed by Costanza etc, this paper evaluates effects of agricultural development on ecosystem service value in the north Sanjiang Plain from 1954 to 2009. The results shows that: (1) the farmland in the north Sanjiang Plain increased by 2.508 6 million hectares in those 55 years. The reclamation rate increased from 8.31% to 67.26%. The land use structure has changed from woodland and wetland-dominatded into farmland-dominatded; (2) the regional ecosystem service value reduced from 112.081 billion Yuan in 1954 to 39.077 billion Yuan in 2009. The loss rate was 65.13%. Among them, the loss rate of ecosystem service value of wetlands was 90.26%, while farmland′s ecosystem service value increased 8.26 times; (3) agricultural development changed structure of land ecosystem service functions; (4) due to the different land reclamation and climate characteristics in each county, there were significant differences in ecosystem service functional structure, ecosystem service value per unit area and their changing characteristics among these counties.

ecosystem; service value; agricultural development; the north Sanjiang Plain

2013-09-28

:2013-10-14

黑龙江省普通高等学校青年学术骨干支持计划项目(1252G012)

杜国明(1978—),男,内蒙古宁城县人,博士,副教授,主要研究方向为土地利用与人地关系。E-mail:nmgdgm@126.com

F301.24

:A

:1005-3409(2014)03-0261-06