地下室火灾后结构受损检测和补强加固技术

陕西建工第九建设集团有限公司 榆林 719000

1 概况

某大型地下室工程,建筑面积约8 200 m2,建筑结构为框架-剪力墙结构。工人用氧气切割地下1 层挡土墙内侧上的拉杆时,切割引起的火星及灼热钢筋头,从混凝土板预留洞口落到地下2 层用于覆盖混凝土的棉被上,引起火灾持续约1 h。

2 工程受损情况

2.1 受损原理

由于混凝土各组成材料的热膨胀性能不同,在温度较高的情况下,水泥石脱水收缩,而骨料受热膨胀,使混凝土产生很大的内应力,破坏水泥与骨料之间的粘结。而钢材的耐火性能差,当温度达500℃时,强度仅为设计强度的50%左右,当温度达700 ℃及以上时,强度仅为设计强度的5%~10%。随钢筋和混凝土温度升高,混凝土抗拉强度及混凝土和钢筋之间的粘结力显著降低。当用水扑灭时,结构表面急剧冷却在其表面形成很大的收缩应力,混凝土表面首先出现裂缝,进而使结构变得酥松,强度减低,产生许多由外向内的裂纹,导致混凝土爆裂、表面酥松及钢筋外露。

2.2 受损情况

鉴于本工程火灾的持续时间、分布范围、可燃物特性、通风条件、灭火过程等对火灾区域进行温度推断,本次火场最高温度约为930 °C。现场对承受温度应力作用的结构构件及连接节点进行检查后发现,在受灾较重区域的框架梁柱节点处未发现有明显开裂、疏松脱落和钢筋外露现象,但结构构件受损严重,见图1~图4。

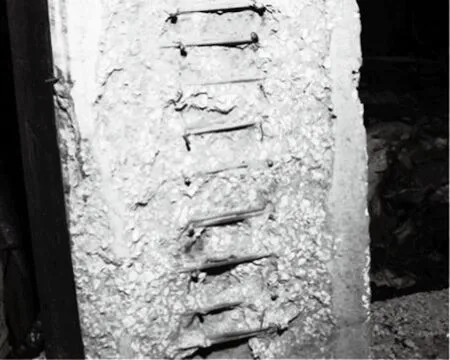

图1 受损混凝土板底

图2 受损混凝土柱

图3 受损混凝土挡土墙及暗柱

图4 受损混凝土基础梁

3 检测情况[1-7]

3.1 结构材料性能检测

(a)钢筋力学性能检测:由于火灾造成基础梁侧及地下1 层顶板的板底混凝土大面积剥落,钢筋严重外露,经取样检验,受灾后所取钢筋的屈服强度、抗拉强度及断后伸长率虽满足规范要求,但屈服强度均有所下降,最大的达到3.4%,抗拉强度平均下降了12.2%,实测屈服强度与标准规定的屈服强度特征值之比不满足GB 1499.2—2007要求,个别钢筋己无明显的屈服。

(b)混凝土强度检测:根椐工程建筑结构类型及现场实际情况,依据相关国家标准,采用回弹-钻芯取样综合法对该工程柱、梁、板进行随机抽样检测,发现部分混凝土强度等级不满足设计要求,且同一构件采用回弹法与钻芯取样法测的强度偏差较大。主要原因是回弹法与钻芯取样未在同一个侧面,且地下室温度偏低、混凝土日平均温度累计远小于600 ℃。

3.2 对损伤构件进行鉴定评级

根据检测结果,参考《火灾后建筑结构鉴定标准》,对受损构件进行现场踏勘,结合现场实际情况如起火部位,火势走向,混凝土表面颜色及构件损伤程度,对承受温度应力作用的结构构件及连接节点进行检查后发现,着火点附近区域的构件受损严重,达到了中度灼伤(Ⅲ级),其他区域的构件为轻度灼伤或未直接遭受烧灼作用(Ⅱb和Ⅱa级),无结构倒塌或构件塌落、严重烧灼损坏、变形损坏现象(Ⅳ级),未受火区域构件均为Ⅰ级,对结构没影响。

4 加固方案及注意事项[8-10]

4.1 加固方案

(a)对评定为为Ⅲ级的受损构件如框架柱、框架梁和现浇板,造成中度烧灼尚未破坏,显著影响结构材料或结构性能,明显变形或开裂,对结构安全或正常使用产生不利影响,采取增大构件截面、按照原设计钢筋规格直径进行植筋绑扎、强度等级提高一级的自密实混凝土进行浇筑的方法进行加固。

(b)对评定为为Ⅱ级的受损构件,结构材料及结构性能未受影响或仅受轻微影响,未产生明显影响,不影响结构安全,采取凿除剥落的混凝土,待混凝土表面完全干燥后,用环氧树脂水泥砂浆抹压平整进行修复。

(c)对评定为为Ⅰ级的受损构件,可简单清理后恢复原貌即可。

4.2 应注意的问题

(a)未经技术鉴定和设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。

(b) 施工中发现原结构或相关工程隐蔽部位有缺陷或与原设计图纸不一致时,应暂停施工,在会同加固设计单位采取有效措施处理后方可继续施工。

(c) 对受火影响构件进行加固,不得损伤原有结构,使原混凝土结构的安全性符合设计或相关规范要求。

(d)进行表面处理的部位,在施工前必须清理干净且基层必须干燥,严格控制原材料质量,按照混凝土配合比进行施工,确保混凝土强度。

(e)对植筋经拉拔试验合格后方可进行下一道工序,并提供拉拔检测合格报告。组织专人进行监督施工,严格工序交接,遵守验收程序。

5 方案实施

针对检测结果,将火灾区域的受火构件分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级3 种情况分别进行处理。

5.1 梁Ⅲ级受损构件加固

梁两侧及梁底加大100 mm,梁底主筋同原设计并锚入两端柱或墙中,U形箍筋锚入板中并与梁侧植筋绑扎固定;混凝土强度提高一级且采用自密实混凝土即混凝土,强度由原设计C40调整为C45。

操作工艺为:凿除→清洗→钻孔→清孔→注胶→植筋固化→钢筋绑扎→模板支设→混凝土浇筑→拆模→强度检测验证。具体操作方法为:

(a)凿除:用手锤、钉子凿除板松散、过火损坏的混凝土至新鲜、坚实的混凝土基面,不得用力过猛,避免造成构件二次损伤。

(b)清洗:用高压水清洗混凝土表面。

(c)钻孔、注胶、植筋等:沿框梁两侧受火面按间距不大于150 mm进行冲击钻孔、孔径略大于U形箍筋直径、深度为80 mm,植筋设直角弯头便于与U形箍筋绑扎连接,确保与混凝土的锚固质量;梁底植入原设计梁底筋,规格数量直径不变,深度不小于钢筋直径的15 倍,并按照规范要求错开接头;U形箍筋植筋于现浇板中,间距100 mm、深度不小于80 mm,用吹风喷嘴清孔至无尘后注胶固化,经拉拔检验合格为宜。

(d)钢筋绑扎:绑扎梁钢筋,要求与U形箍筋绑扎牢靠,U形箍与梁侧的植筋固定牢靠无漏绑。

(e)模板支设:支设梁模板,立杆距梁侧300 mm、纵向间距900 mm、设扫地杆1 道,同时在基础梁顶设1 道水平杆,以上水平杆按照间距不大于1 200 mm设置,并与满堂架相连(若相应部位无满堂架应增沿架体两侧设剪刀撑);模板应清理干净并充分湿润并认真填堵缝隙,减少漏浆。

(f)混凝土浇筑:采用比原设计梁板混凝土高一个强度等级的自密实混凝土浇筑,严格控制坍落度及扩散度,同时安排专人随混凝土流淌进展部位不断敲击模板,确保混凝土密实,并留取同条件试块不少于3 组,以随时掌握混凝土强度增长情况。

(g)拆模:待混凝土强度达100%后,进行模板拆除,后现场清理。

(h)强度检测验证:采用回弹仪进行现场检测,确保强度满足设计要求。

5.2 板Ⅲ级受损构件加固

板厚在原设计基础上加大50 mm,单层双向布置板钢筋,钢筋直径、规格、间距同原设计,并锚入梁侧或墙内。搭设满堂脚手架,混凝土强度提高一级且采用自密实微膨胀混凝土即混凝土强度由原设计C40调整为C45。主要操作如下:

(a)满堂架体搭设:立杆间距双向不大于900 mm、设扫地杆1 道,间距不大于1 200 mm,并与周围框架柱拉结,必要时需设置斜撑。

(b)钻孔、注胶、植筋等:沿板底及周围梁侧受火面按原设计板钢筋分布间距进行冲击钻孔、孔径略大于板筋直径、深80 mm、长度沿梁侧为300 mm、600 mm并错开布置,用吹风喷嘴清孔至无尘后注胶固化,经拉拔检验合格为宜。板底植筋设直角弯头便于与板钢筋绑扎,确保与混凝土的锚固质量。

(c)模板支设及钢筋绑扎:弹板底标高控制线,按照实际位置支设模板并进行微调确保平整。在受火楼板面钻孔,Φ100 mm、梅花形布置、间距1 000 mm,钻孔时应不损坏楼板钢筋。在钻孔处注入清水冲洗模板充分湿润并认真填堵缝隙,减少漏浆;严格控制钢筋下料长度,板筋通长布置且与梁侧及板底植筋均匀绑扎固定牢靠,无漏绑。

(d)混凝土浇筑及拆模板:从梅花形布置、Φ100 mm的孔中自上而下浇筑自密实混凝土,安排专人随混凝土流淌进展部位不断敲击模板,并留取同条件试块,以随时掌握混凝土强度增长情况;待混凝土强度达100%后拆除模板。

5.3 柱Ⅲ级受损构件加固

增大柱截面(四边均加大100 mm;扶壁柱沿墙纵向加大200 mm,其余加大100 mm),主筋按柱原设计直径、根数植筋于基础梁、筏板或墙中,顶部90°锚入柱中;箍筋间距、直径按照原设计不变(扶壁柱采用U形箍),尺寸相应加大;混凝土强度提高一级的细石混凝土,即混凝土强度由原设计C45调整为C50。具体操作如下:

(a)凿除:用手锤、钉子凿除柱松散、过火损坏的混凝土至新鲜、坚实的混凝土基面,深度满足未碳化混凝土层深度且确保原有柱子箍筋全部外露,不得用力过猛,造成构件二次损伤。

(b)清洗:用高压水清洗混凝土表面。

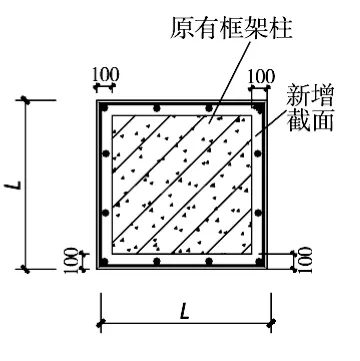

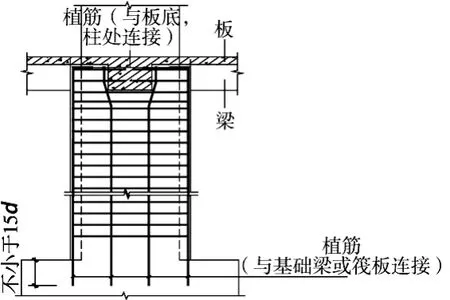

(c) 钻孔、注胶、植筋等:将柱子截面四边均加大100 mm,按照原有柱主筋直径及间距沿增大截面后柱四周均布,用冲击钻钻孔(应注意避开其他钢筋);植筋深度以柱筋直径的15 倍为宜用吹风喷嘴清孔至无尘后注胶固化,经拉拔检验合格后进行箍筋绑扎;箍筋直径同被加固柱箍筋,间距同被加固柱箍筋间距。对附墙柱应增大外露截面尺寸长边200 mm、短边100 mm,按照原有柱截面主筋直径间距沿增大截面均布,用冲击钻钻孔;植筋深度以柱筋直径的15 倍为宜,进入顶板深度以板厚的2/3为宜,用吹风喷嘴清孔至无尘后注胶固化,经拉拔检验合格后进行箍筋绑扎,箍筋直径及间距同被加固柱,箍筋植筋深度不小于墙厚的2/3见图5、图6、图7。

图5 附墙柱加固剖面

图6 框柱增大截面剖面

图7 柱增大截面加固立面

(d)钢筋绑扎:绑扎柱钢筋,规格同原柱。

(e)模板支设:沿柱子周围搭设支撑架,支撑间距不大于300 mm且与支撑架相连成整体;沿模板高度方向设置浇筑混凝土口共4 个,沿柱子侧面对称布置,宽300 mm,高250 mm。钢筋绑扎完后沿线支设柱模板,确保无胀无漏,并充分浇水湿润。

(f)混凝土浇筑:采用比原设计柱混凝土高一个强度等级的同性能细石混凝土浇筑,严格控制坍落度不小于200 mm,选用微型振动棒振捣,连续浇筑不间断,确保混凝土密实。同时安排专人不断敲击模板,确保混凝土不发生漏振或孔洞,并留取同条件试块不少于3 组,以掌握混凝土强度增长情况。

(g) 拆模:浇筑完12 h后模板拆除,塑料薄膜覆盖养护、持续养护不少于7 d。

(h) 强度检测验证:采用回弹仪进行现场检测,确保强度满足设计要求。

5.4 墙Ⅲ级受损构件加固

加大剪力墙截面100 mm,按照原设计钢筋间距、直径进行植筋绑扎,混凝土强度提高一级,即混凝土强度由原设计C35调整为C40。具体操作如下:

(a)清理凿除已脱落的混凝土至新鲜混凝土基层,按照原设计墙体配筋规格、间距等要求进行错位钻孔植筋,长度露出墙面80 mm。

(b)钢筋绑扎及模板支设:利用原墙体拉杆进行模板加固,搭设斜撑间距不大于900 mm,设置水平钢管固定就位,后校正复核至规范要求。

(c)混凝土浇筑:在模板上口预留下料口或在楼板开洞,孔径100 mm、间距500 mm,确保混凝土振捣密实。

(d)模板拆除、清理。

5.5 基础梁Ⅲ级受损构件处理

增宽截面150 mm,采用植入筏板的倒U形箍,钢筋规格直径同设计箍筋,间距100 mm,两侧增加直径不小于14 mm的腰筋各2 根;混凝土采用强度提高一级的细石混凝土浇筑,即混凝土强度由原设计C35调整为C40。具体操作如下:

(a) 凿除受损基础梁顶面及梁侧至新鲜、坚实的混凝土。

(b) 在基础梁两侧50 mm处沿纵向钻孔植筋,间距100 mm、孔深100 mm、孔径略大于基础梁箍筋直径,用吹风喷嘴清孔至无尘后注胶固化,经拉拔检验合格。

(c)沿基础梁纵向支设模板,钢管间距500 mm并设斜撑加固确保模板无移位,基础梁高度不变;采用细石混凝土及微振动棒振捣、并不断敲击模板的方法浇筑混凝土,确保混凝土与原基础梁结合牢固。

5.6 梁板柱墙Ⅱ级受损构件处理

清理后用环氧树脂水泥砂浆抹面。

(a)清理基层至洁净无尘。

(b)配置环氧树脂水泥砂浆,比例为环氧树脂∶水泥∶石英砂=1∶1∶2.5,用电动搅拌器搅拌均匀,时间不少于5 min,配合完毕后应在30 min内用完。

(c) 涂膜环氧树脂水泥砂浆,构件平面可一次成型,但构件平面的厚度不应大于50 mm,否则应分次进行。立面应支设简易模板防流坠,待强度满足要求后进行模板拆除。

(d) 1∶2.5水泥砂浆抹面处理至擀实压光。

(e)最后进行面层涂料处理。

5.7 梁板柱墙Ⅰ级受损构件清理

用扫把进行清理后再用清水冲洗,最后用10% NaOH溶液清洗并用清水冲洗至干净。

6 安全措施

地下室的光线必须充足,除作业面外还有进出地下室通道的光线。加强通风效果,减低安全隐患。专人清理施工道路及作业区内的垃圾,尤其是地面上的钢筋头等,防止造成人员跌倒受伤及材料损失。

另外,安检员定期巡查,及时排除各类安全隐患。施工人员配发劳保品、现场设医务室,器械、药品等应急物资齐全有效。

7 结语

火灾发生后,通过权威机构对构件及时进行受损结果鉴定,根据鉴定结果,出具处理方案,针对不同的构件不同的受损级别、相同构件不同受损级别采取有针对性的加固、修复方法,在实施过程中严格过程控制,加强现场质量实施管理。

按照上述方法实施加固修复后,经检测混凝土强度已达到设计要求,效果良好,满足了使用功能。