以思维拓展为核心的房屋建筑学教学体系优化研究

吴亮

摘要:针对房屋建筑学课程教学中存在的问题,提出以思维拓展为核心的教学思想,从课程设置、教学内容、教学方法等方面探讨了房屋建筑学教学体系优化策略,并进行了相应实践,以期对提高教学质量起到积极作用。

关键词:思维拓展;房屋建筑学;教学体系;优化策略

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2014)04-0068-04

房屋建筑学是高等学校土木工程专业的一门主要课程,具有综合性强、知识点多而系统性弱等特点。该课程历史悠久,国内许多重点高校经过长期的教学实践已经建立了相对稳定的教学体系,为城市建设培养了大量优秀人才[1]。在当今技术更新加快、城市化进程加速的背景下,城市社会发展对建筑人才的培养提出新的更高要求,房屋建筑学传统教学体系的优化改革势在必行。

一、问题与反思

房屋建筑学在土木工程专业知识与能力培养过程中的意义,以及在整个课程体系中所处的位置,是我们在教学研究中需要首先明确的问题。从广义上讲,土木工程专业与建筑学专业都是研究人类定居的问题,只是在分工上各有侧重,前者重点解决“定”的问题,后者专注于“居”的问题。两个专业同属一个系统,具有十分紧密的关系。而在传统培养模式中,由于学科独立,两个专业分设在不同院系,两者之间的交流甚少,最终导致在执业过程中出现合作障碍,甚至影响了城市建筑的整体品质。从这个角度上讲,房屋建筑学是使土木工程专业学生了解建筑学专业相关知识的难得机会,应该在两者之间架起沟通和交流的桥梁,使学生从更宽广的视野更加深刻地审视土木专业,为以后在工作中与建筑师的合作奠定基础,同时也有利于自身建筑素养和设计创新能力的提高。

基于对房屋建筑学的定位,通过调研国内部分高校,笔者对传统教学体系中存在的问题进行反思,主要表现在以下两个方面。

(一)知识结构欠均衡,教学内容陈旧

房屋建筑学教学内容由建筑基本概念、工业与民用建筑设计和建筑构造等多个部分构成。传统意义上,建筑构造部分占有相当高的比重,以致有些学校的房屋建筑学基本等同于建筑学专业的建筑构造课程。这既不利于学生知识结构的完善,也不利于其综合能力的培养。事实上,习惯了各种力学计算和实验的土木工程专业学生对建筑空间及其设计的相关知识更欠缺,兴趣也更大。

此外,教学内容亟待更新。一方面,通过整理现有的大多数房屋建筑学教材发现,建筑构造部分的内容较为陈旧,一些被淘汰的构造做法仍然在讲,而一些新出现的材料及其应用却没有得到及时补充。另一方面,某些章节,如地基与基础、变形缝等,与土木工程专业其他课程的内容有不同程度的重复。这对学生的学习兴趣和课堂教学效率都会产生消极影响。

(二)理论与实践脱节,教学方法单一

在传统的培养模式中,房屋建筑学大都包含课堂讲授和课程设计两个环节。课堂讲授为理论环节,以教师讲课为主要方式,“具有线性进程、单一媒体、交互性差等不足,整体上缺乏灵活性、适应性和有效性”[2]。另外,理论环节对设计实践环节的指导意义不明显,特别是当这两个教学环节被安排在不同学期时。据调查发现,多数高校的房屋建筑课程设计周期为1~1.5周,对于没有设计基础的土木工程专业学生而言,在这么短的时间内完成从调研到设计,再到制图的整个过程,难度较大,也很难保证教学质量。

二、以思维拓展为核心的教学思想及其意义

针对上述问题,笔者提出以思维拓展为核心的教学思想。思维拓展是创新的基础,也是当代高等教育一直追寻的目标,核心理念是建立系统化、综合化的知识结构,改变传统单一思维模式,使学生具有敏锐发现问题、全面分析问题并创造性解决问题的能力。这就要求在教学中将知识与能力相结合、理论与实践相结合,并引导学生自我学习、主动思考,其意义具体表现在三个方面。

一是,拓宽建筑综合视野,使学生在较强理性思维的基础上提升人文素养,能够更全面、更宏观地认识自己的专业领域,为以后在工作中与其他专业紧密配合奠定基础。

二是,提高设计创新能力,使学生改变线性思维模式,从计算转向设计,并从建筑的复杂性与矛盾性中真正理解建筑设计与结构设计的关系,探索创造性地处理这种关系的原则和方法。

三是,加强工程实践水平,培养学生理论指导实践并从实践中继续学习的意识和能力,引导学生关注新材料、新构造等建筑技术的最新发展,能够从原理出发,举一反三地解决实际工程中可能遇到的各种问题。

三、以思维拓展为核心的教学体系优化策略

教学体系是在教学过程中由知识基本结构、框架、教学内容设计、教学方法设计、教学过程设计和教学结果评价组成的统一整体。在“以思维拓展为核心”的教学思想指导下,针对传统教学体系中存在的问题,从课程设置、教学内容和教学方法三个方面探讨房屋建筑学教学体系的具体优化策略。

(一)课程设置

大连理工大学现行培养方案将房屋建筑学设置在最后一个学年的秋季,课时为48学时,房屋建筑课程设计在之后的春季,课时为1.5周。从房屋建筑学在土木工程专业学生能力培养中所肩负的使命出发,结合对国内重点高校培养方案的比较分析,首先对培养方案中该课程的设置提出优化建议。

由于房屋建筑学相对土木工程专业的其他主干课程而言,知识体系更为宏观、基础,而且从认知规律上讲,思维模式转型应处于培养的启蒙阶段,所以现行培养方案将该课程设置在最后一个学年显然不合理。另外在比较分析中发现,清华大学、同济大学、哈尔滨工业大学均将该课程设置在第四学期,华南理工大学设置在第三学期。对于房屋建筑课程设计的安排,有两所学校将其与房屋建筑学设置在同一学期,理论与实践衔接较为紧密。

综上所述,考虑到大连理工大学的实际情况,研究建议将房屋建筑学设置在第二学年的春季学期,学分和学时保持不变;将房屋建筑课程设计设置在第二学年的夏季小学期,学时适当增加。

(二)教学内容

1.优化知识结构,调整学时分配

几乎在所有的房屋建筑学教材中,建筑构造部分占比较重,有的甚至将建筑基本概念、建筑空间及其设计等内容仅仅作为前言介绍。而事实上,无论从知识构成,还是培养目标角度来考虑,房屋建筑学应该更加综合,从建筑发展脉络到建筑设计原理,再到建筑构造,由浅入深,由空间到建构,形成一个均衡、完善的知识体系,使意识、能力和知识培养三位一体,进而实现思维拓展的教学宗旨。在一次课堂调查中发现,学生对建筑历史、建筑设计等“边缘知识”更有兴趣,因为这些知识与大多数专业课很不一样,这种“差异性”正是能够实现“思维拓展”的关键所在。

基于以上分析,在此次教学改革中,我们将房屋建筑学知识体系分为建筑概论、建筑设计和建筑构造三大部分,并对建筑构造部分章节进行优化整合[3],最终将全课设定为24个知识单元(图1),每个单元对应2个学时,类似于一次小型讲座。学时分配上仍以建筑构造部分为主体,适当增加前两部分的比重,形成1∶2∶4的学时比例。

2.更新教学内容,丰富案例资源

房屋建筑学不仅涉及一些原理性的理论知识,还有大量随工程实践一起发展而成的技术和经验。而传统教学内容的更新滞后于时代发展,特别是作为该课主体的建筑构造部分,其过时落伍现象更为严重。

在此次教学改革中,我们通过教材、专著、外文文献、网络等各种渠道查阅大量资料,对原有的一些陈旧知识进行删减和更新,增加一些新材料、新构造等新技术成果的介绍。例如:在砌体结构部分,删减了已被时代淘汰的传统黏土砖墙相关内容,而将重点转移到代表了我国墙体改革主要方向的承重砌块墙上;在外墙装修构造部分,结合可持续建筑理念,增加了各种新型玻璃幕墙构造内容。

另外,根据学生学习特点,在讲解理论知识的同时尽量结合有针对性的正面或反面案例,特别是大家较为熟知的热门案例。为此,建立了包含图片、视频、音频等多种形式素材的案例资料库,以使教学内容更加多元化,也更加贴近生活。案例资料库需要时时更新,并与各个知识单元有较明确的对应。例如:在讨论建筑设计与结构设计的关系时,通过CCV大楼、大连国际会议中心等时下热门建筑的视频资料,拓宽学生的知识面,调动学生的学习热情并引导其主动思考。

3.借助参考教材,拓展知识领域

课堂教学毕竟是一种有限的教学组织形式,其有限性不仅体现在教学内容上,还体现在针对不同学生个性的“差别教育”上。为了弥补大课堂在“因材施教”方面的缺陷,也为了突破有限学时对学生“求知欲”的约束,我们尝试借助针对不同知识单元的参考教材,使学生有选择地、有计划地进行自我学习。比如:对中国传统建筑感兴趣的学生,推荐其阅读《华夏意匠》等该领域的非教材类书籍;想深入了解最新材料和构造的学生,推荐其参考德国作者编写的《构造材料手册》等国外译著。在此教学模式下,建立教师与学生之间稳定的沟通机制,使学生在自学过程中的疑惑能够及时反馈给教师,并得到系统解答。

(三)教学方法

1.理论结合实践——作业专题模式

房屋建筑学虽是一门理论课,但应用性和实践性较强。让学生学会观察、动手和实践,才能真正实现思维拓展的教学宗旨。因此,在教学中结合平时考核环节,尝试通过2~3个作业专题的方式,有针对性地强化弱项,推动研究型学习能力的发展。

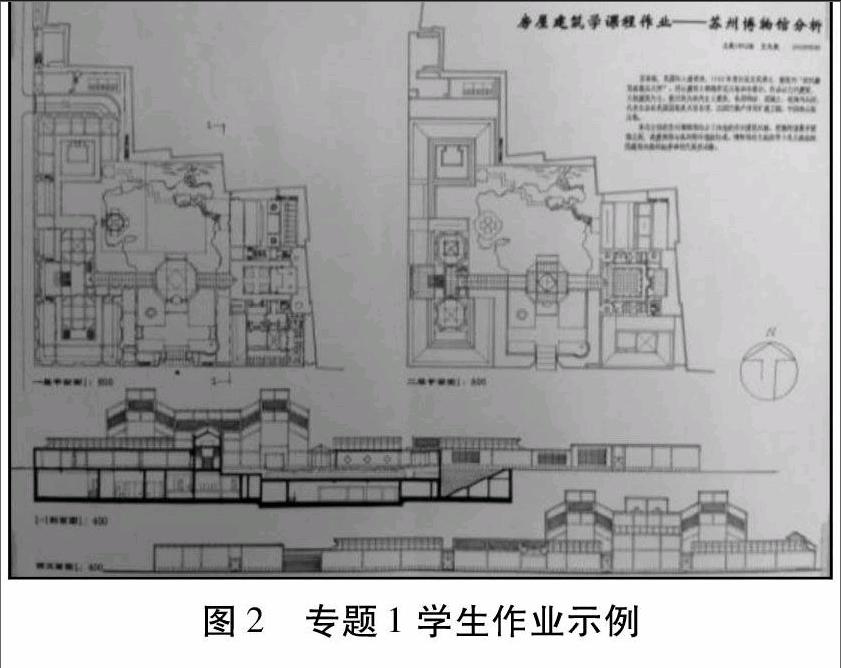

具体而言,作业专题的设置紧密结合教学内容展开,各个专题之间有清晰的承接关系;对作业的过程和成果要求考虑土木工程专业的学科特点,使其具有可操作性。比如:在建筑概论课堂教学结束时,设置作业专题——“向大师学习”,通过抄绘、分析建筑大师的作品,使学生初步建立建筑空间和美学的基本概念,同时也开始接触建筑方案表达的基本方法。这既是对建筑概论部分的总结,也为接下来建筑设计部分的学习奠定基础(图2)。在建筑设计部分,设置作业专题——“身边的建筑”,要求学生分组对校园里的指定建筑,包括教学楼和图书馆进行调研、分析,其目的是让

学生关注并体验建筑空间,对课堂上所讲授的建筑设计原理和方法有更深入的理解(图3)。这部分作业同时也可视为房屋建筑课程设计的配合环节。

教学实践证明:虽然作业专题对土木工程专业学生而言具有一定的难度,但在建筑空间设计及其表达能力的培养方面取得了较好效果。特别是通过建筑实地调研,许多学生第一次关注并真正认识建筑空间,当完成最终作业成果后表示 “很有成就感”。同时,也发现了不足之处,如作业专题基本是学生自行完成,难以进行针对性的辅导;对于学生提交的作业成果缺少公开讲评和反馈。

2.启发结合讨论——自由研讨模式

为了达到思维拓展的教学宗旨,在课堂教学中还必须改变传统的知识单向传播模式,加强教师与学生、学生与学生之间的互动交流,鼓励学生发问、质疑、阐述个人观点,从教学组织上为思维拓展创造机会和条件。为此,在整个课堂教学周期内,可以适时安排开放式研讨,围绕与教学内容有关的热门或有争议的话题,组织自由研讨;也可以结合作业专题组织“答辩式”交流活动。

比如:在讲完建筑概论部分“中国建筑发展”和“西方建筑发展”小节内容后,曾以英国学者弗莱彻的“建筑之树”为主题,针对中西传统建筑异同及其在历史上的地位、在现代建筑中的传承等问题开展广泛讨论。围绕具有争议的CCV大楼和以结构美学著称的西班牙建筑师卡拉特拉瓦的思想和作品,组织学生对“建筑设计和结构设计的关系”进行深入思考和交流。

在组织课堂讨论时发现,由于学生人数过多,导致很多学生无法参与研讨,课堂气氛也不够活跃。在以后的教学实践中,可以借鉴大连理工大学某学部提倡的“大班授课,小班讨论”模式加以改进。

四、结语

此次教学体系优化研究,以“思维拓展”为指导思想,在借鉴他校、立足本校的基础上优化了课程设置,在与时俱进的原则下重构知识体系、更新教学内容和参考教材,并通过作业专题和自由研讨等模式尝试教学方法改革。教学实践证明:以上措施在完善学生知识结构,培养学生综合能力学生方面取得了较好效果,但在具体的教学组织和实施细节方面还有待进一步完善。

参考文献:

[1]孙雁,李必瑜.重庆大学房屋建筑学课程建设与改革的体会[J].高等建筑教育,2005(6):59-60.

[2]杜高潮,何梅,郭华.《房屋建筑学》课程开放式教学模式研究[J].西安建筑科技大学学报:社会科学版,2007(9):118-120.

[3]樊振和.建筑构造原理与设计[M].天津:天津大学出版社,2004.

(编辑 梁远华)