海南五公祠园林艺术探析

刘 慧,孟城玉,裴保杰,吴庆书

(海南大学园艺园林学院,海南海口570228)

海南以其独特纯净、质朴丰富的自然风光给每一位拜访此地的游客留下了深刻的印象.那么,这座在一万年前就已经有人类活动[1]却又长期孤悬海外的岛屿,是否还有另外一种形式的美丽有待发掘和体验呢?在海南璀璨的自然风貌的光环下,赫然还有这样一些夺目的文化明珠—五公祠、海瑞墓、冼夫人庙、东坡祠、秀英炮台……散落在这座神奇的岛屿之上,其中的五公祠就以其悠久的建园历史[2]、独特的园林布局、规整的庭院空间设计和质朴独特的装饰风格给人留下深刻的印象,它在继承岭南园林特色的基础上,进一步融合了海南当地的艺术创作特色和文化要素,其园林艺术在海南极具代表性和研究价值.

1 五公祠概况

1.1 五公祠的地理位置及简介 位于海南省海口市美兰区的五公祠是海南人民家喻户晓的一座古代祭祀祠堂,最初的建造是为了纪念唐、宋两朝贬谪至此的5位著名人物:唐朝著名宰相李德裕、宋朝爱国名相李纲、李光、赵鼎以及名臣胡铨.此后,当地人民又扩建了苏公祠、两伏波将军庙、莲池、游仙洞等祠堂建筑和园林景观.现在的五公祠总面积约47 000 m2,建筑面积6 800 m2,分古建区和新馆两部分.古建区内建有五公祠、观稼堂、学圃堂、苏公祠堂、五公精舍、东斋、两伏波祠、拜亭、龙王庙等古建筑,围绕着琼园建有洗心轩、碑廊、游仙洞、浮粟泉、浮粟亭、莲池等园林景观,共20余处.为了丰富古祠园林景观,形成景观艺术文化的衔接,同时为了便于系统地管理与保护,于近代在新馆区建造了海口博物馆、风雨桥、休憩广场等建筑与景观.

五公祠作为海南岛最著名最古老的文化旅游胜地之一,早在1994年11月2日就被海南省人民政府公布成为第一批省级文物保护单位;2001年6月26日,又被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位;同时,它又作为中国名祠之一被罗哲文先生收录在其《中国名祠》一书中[3].

1.2 五公祠的建园历史 海南五公祠历经近千年的兴衰荣辱,见证了琼州大地跌宕起伏的发展岁月.北宋哲宗绍圣四年(1097年)六月,历经政治风云的苏轼被贬至海南,携子苏过途径琼州美舍河时,曾借寓于金粟庵,见当地居民饮水不便,经过仔细观察,发现两处可能的泉眼,便指导当地民众在其所指两处挖凿,果不其然,刚挖及一米多深,就发现了清澈甘冽的泉眼,这两个泉眼在当时分别被命名为洗心泉和浮粟泉,而苏轼“指凿双泉”[4]的佳话也就从此传开.此后,民众感念苏轼善举,便在泉井之上建立两座亭子,分别称为林清亭和濯缨亭(三年后,苏轼遇赦北归,重经此地,重新为这两座亭子命名,分别为浮粟亭和泂酌亭).这两座亭及经流不息的双泉成为了后来五公祠内第一批纪念性园林景观.

五公祠内有明确记载的祠堂建筑景观,它是苏轼逝世(宋徽宗建中靖国元年,1101年)以后由琼州地方官府所建的东坡祠,随后经过数百年的毁、修、拆、建,规模不断扩大,内容逐渐增多.到光绪十五年(1889年),在雷琼兵备道朱采的主持下,花费巨资,在苏公祠南侧建造了海南第一楼,并有观稼堂、学圃堂、五公精舍、东斋等建筑,并修复了美舍河沿岸景观,移花栽木,筑桥通渠,耗时3年,使五公祠建筑景观的规模得到了极大的提升和完善.

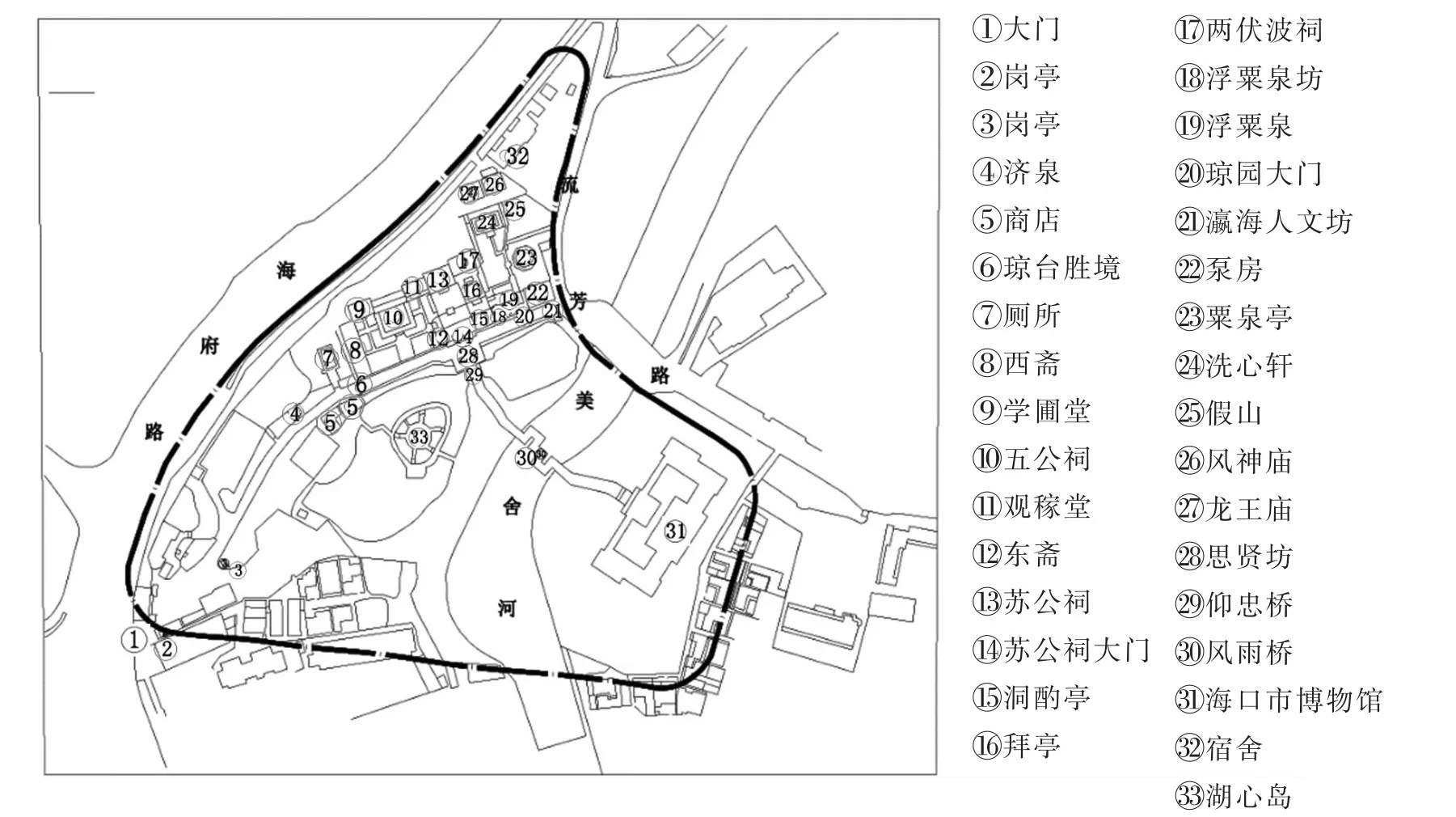

民国四年(1915年)时,琼崖道尹朱为潮号召海南各地官绅出资,募集数千银元,对五公祠进行了第一次的维修.这次维修,将北部距五公祠约1 000 m处(今海府路龙岐村)的两伏波将军庙迁建至昭忠祠故址上,同时,在琼园内增添建造洗心轩、粟泉亭、游仙洞等园林景观[5].这一时期的五公祠达到其发展历史上的最宏大和最完整的规模,并最终使得五公祠成为海南祭祀先贤的活动中心(见图1).

图1 五公祠平面图

2 五公祠的园林艺术分析

海南独特的地理位置和温暖湿润的气候环境,塑造了海南人勇敢、务实、谦顺和兼容的性格特征,它具体表现在五公祠这类祭祀园林的建造理念和风格上,即具有低调含蓄、质朴实用、顺地审时、婉转大方的特点.历代建造者们不拘泥于传统经典,而是充分考虑了海南独特的气候条件和五公祠建址的地形特点,大胆地采用了对比、承接、对称、连续等构园手法,出色地表现了五公祠作为纪念性园林的那种庄重肃穆又内敛含蓄的主题特色.

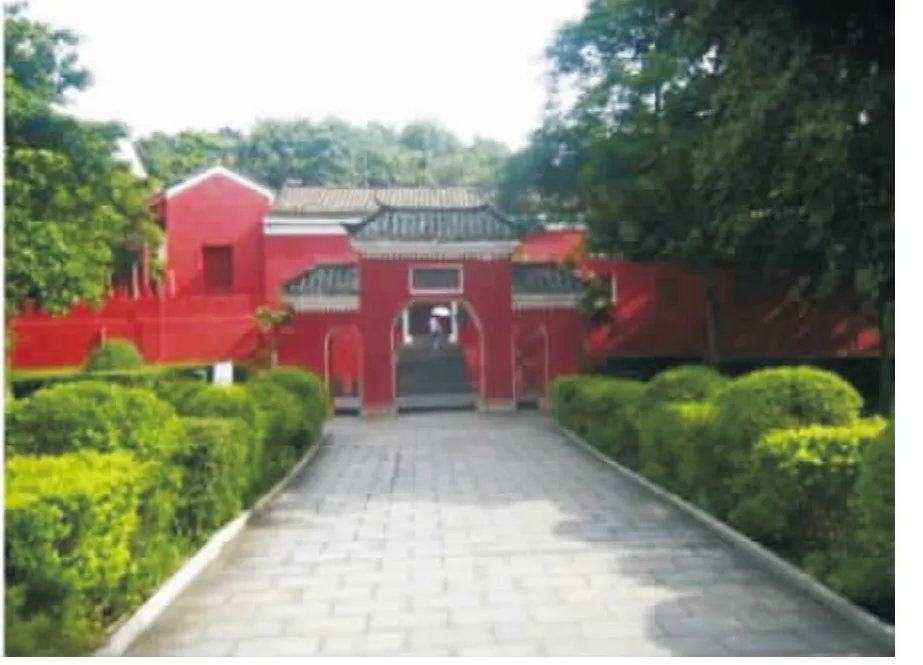

图2 五公祠内景之一

图3 五公祠内景之二

无论是建筑规模,还是文化内涵品味,五公祠都是海南岛上无出其右的优秀古代园林作品.在距京师万里,又有崇山峻岭和河谷海峡相隔的海岛上,古代的海南人不惜重金建成了这片气宇轩昂、错落有致、古朴典雅的景观建筑群,这在当时是很难得的.

经过历年修葺,五公祠不断焕发出新的生机,其园林建筑特色古朴典雅,园林景观吸收了岭南园林的营建思想,也借鉴了江南和北方园林的造园艺术,同时也融入了海南本土的黎苗文化特色,获得了园中有园、景随人意的出色效果.由于五公祠集园林建筑、文化、园艺、雕塑等美学要素于一身,因此,它在我国古祠园林艺术文化中占有重要的地位(见图2、3).

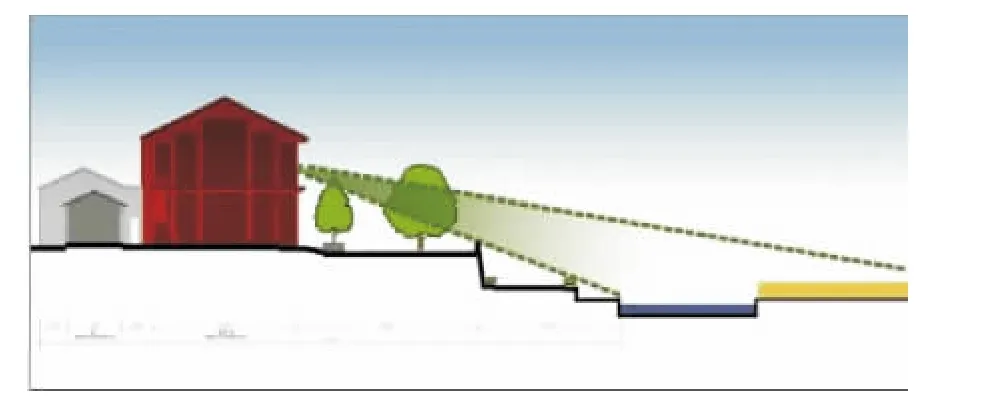

2.1 园林布局—静动相宜 目前的五公祠分为古建区和新馆区,古建区在整个园区的北侧,地势较高,一条自西向东逐渐升高的游览路线将两个区分开.北侧古建筑群的建造严谨,排列规整,等级分明,庄重肃穆、巍巍壮观.建筑群主体之一的海南第一楼位于游览路线西北侧,是一座两层三开间木楼,由于建造者充分考虑了当地多台风多降雨的气候环境,因此其主体建筑体并不大,然而建造者们却巧妙地利用了其所处地势与观赏游线路面高差较大的特点,将主楼设计于此,从而使得楼体较其本身显得更加宏大庄重(见图1、4).

图4 五公祠二层观景示意[7](据夏青、张又天)

园中著名的浮粟泉、济泉虽占有水之柔美的特性,在修建规制和设计形象中亦考虑到它列属于祭祀类园林景观的特质,但它并未采取中国传统古典园林的设计手段,而是采用规整、对称、连续的几何空间构图,将泉水的阴柔之美与古祠建筑的阳刚肃穆之美非常巧妙地结合在一起(见图5、6).

图5 济泉

图6 浮粟泉

相对于北侧古建群祭祀氛围浓重的庄重肃穆,路线南侧则为线条柔美和景色活泼的山水游园设计,穿过苏公祠对面的思贤坊便是两池一岛三桥的观莲池,其景流线柔美,树木掩映,芳草萋萋,落英缤纷.厚重的古建筑群倒映在碧澈的池水中,洗掉了不少历史蒙尘的沉闷之感,多了些许亲切活泼的豁达之情.美舍河从园区中蜿蜒而过,水质清澈,形态婉转,在园区中自成一景,也给这座古老的祠堂园林景观注入了可以流动的生命活力(见图7、8).

图7 五公祠路线南侧景观

图8 五公祠路线南侧景观

2.2 庭院空间—规整巧妙 五公祠古建区内,根据纪念事物和景观功能的不同可分为若干个小园区,每个园区的设计都遵循了北方祠堂庭院的设计形式,坐北朝南、四平八稳、对称严谨、等级分明.

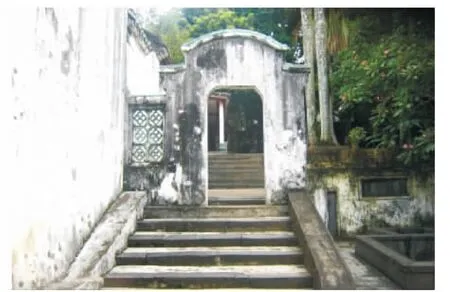

祠堂作为中国古代建筑的重要分支,其体量形态多高大雄伟、端重肃穆,由于海南岛四面环海,台风较多,所以五公祠内所建的祠堂建筑不宜使用高大宽阔的构筑形式来体现其雄伟.那么设计者是如何处理这个问题的呢?中国人从很早的时候起就知道用筑土来取得建筑物的高度,利用高台来显示建筑的雄伟更是中国古代建筑的妙处[8].当走近苏公祠时,由于其大门和正堂都建在高台之上,而且序列排布前低后高,逐级递增,由浅及深,这使得并不算高的建筑形势,显得格外高大雄伟,并且具有很强的指示性和标识感,给人一种更加敬畏的感觉(见图9、10).

图9 苏公祠大门

图10 浮粟泉坊

2.3 建筑设计—质朴中庸 五公祠历史悠久,大部分经过岁月洗礼的建筑依然保存完好,这在海南是很难得的,这里的每一处建筑物不仅代表了海南古代的地方风俗、传统文化和建筑艺术,而且它们也都是海南时代的闪光点,它们矗立在那里,用无声的语言生动真实地记载了几千年海南不平凡的历史.

海南第一楼是整个园区中的最高建筑,其略成方形,坐西朝东,三开间房宽17.5 m,进深12.3 m,高11.5 m,整体建筑面积约430 m(见图11).楼的东、南、北三面各设门扇和门,左右两边各立副子,只有西面垒砌歇山墙,墙体的南北次间设圆形窗[9],同一直线上左右两侧各有一间学圃堂和观稼堂,其建筑形制、面积大小、体量高度都格外一致,甚至连取名都颇为对仗(见图12、13).这一建筑布局完全体现了中国古代传统中所讲求的对称平衡的“中庸”思想理念.这种理念在整个五公祠园林景观设计中的许多地方,如在苏公祠东西十二柱的对称架构、思贤坊、学圃堂等建筑形式中都有所体现(见图14).

图11 海南第一楼

图12 学圃堂

2.4 园林装饰—古韵和谐 五公祠内的园林装饰风格古朴雅致,屋脊、墙楣、梁枋下、柱脚边,或雕或塑、或刻或绘,无处不能真切地感受到海南古代人对于艺术美学的追求.这里既有中华民族的表现手法,也有海南古代的地方传统技艺,总能给人留下深刻的印象.

图13 观稼堂

图14 思贤坊

苏公祠的大门及后边的祠堂以及五公祠的建筑等多处都有龙子的造型,龙文化在这里随处可见.苏公祠大门的屋脊上塑造出的两个鸱吻便是这种龙子的生动写照.这两个鸱吻立在屋脊的南北两端,头呈弯头形,身子呈鱼形,施满鱼鳞纹[10].传说中鸱吻有喷浪降雨,压风固顶的作用,也正是由于海南岛四面环海,夏秋之季多有台风暴雨,所以在屋脊上置鸱吻是很常见的现象.至于苏公祠大门屋脊上的两个鸱吻呈弯头鱼尾的形制,则是高规格的享用,至今鸱吻上的红彩色还依稀可见(见图15、16).

图15 屋脊装饰之一

图16 屋脊装饰之二

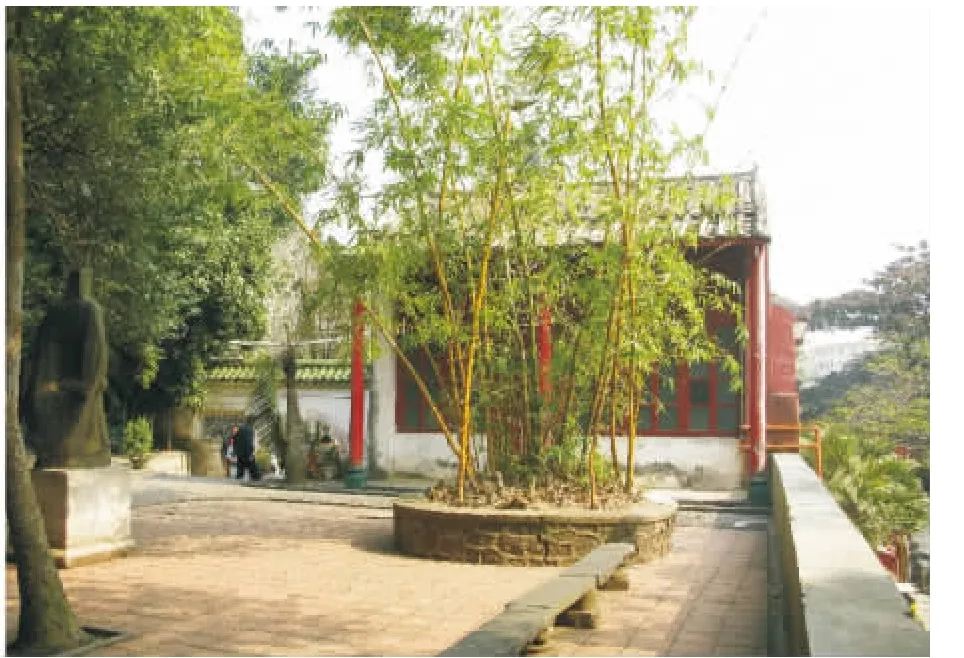

2.5 园林植物—丰富雅致 植物是园林景观的重要构景要素,海南为热带海洋性季风气候,这使得绝大多数植物冬天也不落叶,一年四季枝叶茂密,郁郁葱葱.古代造园家门根据树木的自然生境,营造出人格化的优美环境,使其寄寓着文化的信息,赋予它人的思想和精神,借以表达特定的品格和态度.所以,五公祠内亦可见到传统寺庙园林中常用到的具有文化寓意的植物(如松柏、梅花、绿竹、莲花等)与祭祀人物性格相彰的植物搭配(见图17、18).

图17 五公祠内莲花

图18 五公祠内竹丛

由于海南五公祠是纪念人神功臣的场所,因此其内的植物景观配置形式主要为自然式,它为参观者提供了相对亲切自然的环境空间,在满足民众祭拜朝奉功能的同时,亦可提供相对自由的游憩观赏空间,其植物栽植形式多为对植、丛植或者林植,起到了一定的引导路线的作用,同时,在组织空间方面,它相对于大陆传统祠庙园林也更加活泼自由(见图19、20).

图19 苏公祠前对植的鸡蛋花树

图20 思贤坊两侧列植的植物

在过渡和调节不同类型的景观空间上,植物也是一种很好的利用元素,海南五公祠老馆和新馆之间为莲池分割,由风雨桥连接,桥两侧栽植有海南常见绿篱黄金榕、三角梅、五爪金龙等植物,修建整齐,既不突兀张扬,又可在视线上予以引导和指示(见图20).

琼园内的树木品种丰富,有蒲葵、凤凰木、南洋杉、爪哇木棉、可可、朱蕉、酒瓶椰子、鸡蛋花、石栗、旅人蕉、油棕、黄花夹竹桃等20余种,绝大多数树木都为人工栽种,植物配置疏密得当,错落有致.游仙洞洞顶上东北侧一棵粗壮高大的榕树搭在了它的上面,随着岁月的推移,树下林荫遮蔽如盖,榕树枝脉与游仙洞山石缠绕在一起,山与树达到了天然和谐的统一,形成了独特的园林景观(见图21、22).

图21 游仙洞与榕树

图22 榕树下的景观

2.6 园林水体 在中国传统园林景观空间中,水因为其强烈的可塑性和象征性而得到了广泛的和出色的运用.海南独特的地质构造,使其地下水资源十分丰富,五公祠内水系众多,有穿园而过的美舍河,依河而开的莲池,清而不寒的济泉,流淌千年的浮粟泉等等.这些形式丰富的水系景观给严肃庄重的祠园带来了许多生动活泼的气息,也进一步丰富了海南五公祠祠园的景观层次和结构(见图7、8).

水在自然界中的存在形态多种多样,或静或动、或雾或烟.而祠庙中的水景,又因其背景或者历史演变,或多或少地都有其象征意义和文化内涵.苏东坡“指凿双泉”之一的浮粟泉,其简单古朴的造型在祠庙园林水景中较为常见,它与涌流不息的泉眼相结合,在体现古祠园林景观严肃庄重的整体风格的同时,还借用水的流动性以及时间流逝的特征,隐喻流经在这座古祠上的岁月变幻.同时,也给祭祀空间带来了一些活力,使静默刻板的建筑空间有了柔软流动的声与光(见图6).

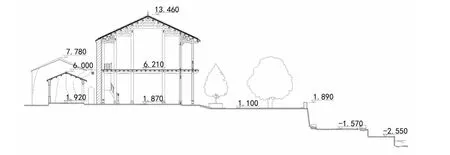

2.7 园林地形处理—因地制宜 海南第一楼庭院北邻苏公祠,从地势上说是由五公祠向北渐低,本来就占据了龙首之地,亦涵盖了古人许多隐讳莫测的思想,如“仙人好楼居”等等.同时,高层的楼台建筑可令前来祭祀的人们增加敬畏感,也可使人登高远眺,增添极目四野的情趣.但由于海南岛是多台风多地震之地,古代木质结构的建筑楼台并非越高越好,所以,建造者充分利用了地形上的高度,再在其上筑台,便有二层楼的高度,这三者之间的巧妙结合,变成了古人的刻意安排,而建在宽阔的高岗之上的楼台,由于其底部又有高约0.8 m的月台,因而就更彰显了五公的神圣与庄严(见图23).

图23 海南第一楼地形剖面

3 五公祠的文化特色

3.1 海洋文化 五公祠内是八位先公的人神之所.由于海南岛地处热带,属热带季风气候区域,是一个多台风暴雨之岛,因此,古代海南人民出海捕鱼时时刻受风的大小和方向以及波涛浪高的影响,人们对浩瀚无垠、变幻莫测的大海既充满了恐惧和害怕,同时也产生了热爱和敬畏.所以,自古以来当地人对于风神和龙王海神的供奉和拜祭颇为重视[11].古代海南人民认为,仅供奉历史人物之神还不足以保一方平安,于是便在洗心轩处建造了龙王庙和风神庙,以祈求能给海南岛人带来风调雨顺.这也是海南五公祠的一大特点,它既吸纳了中原文化中对历代先贤崇拜祭祀的传统,同时又不拘于既定的形式,而是将本土文化中对神灵的理解和对安稳生活的祝祷融入其中,这样的思想,在五公祠的建造形式中得到了直接的体现(见图24、25)

图24 龙王庙

图25 风神庙

3.2 移民文化 自秦汉时期以来,海南岛上的大陆移民逐渐增多,中原文化和传统风俗也在这座岛屿上被缓慢而坚定地传承下来.再加上海南温暖湿润的气候环境和与政治经济中心隔离的地理位置,促使这里逐渐形成了质朴包容、与世无争、悠闲低调的人文氛围,正是在这种环境中,人们对于遥远故乡的怀念,对于自身祖先的敬畏,对于贬落至此的大陆贤哲的尊敬,这些情怀才能通过中原文化传统风俗中的祭祀与朝拜而得以抒发和表达.在园林景观中,体现海南独特移民文化的便是含蓄质朴、兼容并蓄的设计理念和特色,这种思想的表达在五公祠中处处可见,江南园林的造景手法,岭南风格的建筑格局,北方皇家园林的祭拜体制以及海南当地黎苗文化的融会贯通,都给五公祠的园林景观赋予了独特的韵味.

3.3 贬谪文化 因地理上的海峡阻隔造成了海南岛文化的闭塞和落后,因而海南岛自然成为了掌权方流放那些在政治争斗中败下阵来的官宦的理想场所.不过,恰恰因为是历代朝臣的流放之地,所以自明代开始,昔日的蛮荒之屿变成了一处人才辈出和人文荟萃的琼台福地.有意为之也好,无心插柳也罢,这些被迫贬谪海岛的官员带着他们的学识和先进文化,给这座久悬海外的岛屿带来了来自中原大陆的文明与生机.

五公祠内供奉的先贤实际有八位:苏轼、两伏波将军以及李德裕、李纲、李光、胡铨和赵鼎五位朝臣.除了两伏波将军是因平定岭南之乱有功而被祭拜之外,其余六位都是因贬谪至琼后积极传播中原文化而被海南人民感念和供奉的.当年被朝廷流放的这些大臣,他们在海南停留的时间有长有短,海南人民都感念他们对海南的积极贡献,对他们崇祀祭拜,以祈求保佑海南人民风调雨顺,康泰平安.如今五公祠内还陈列各位先公的塑像和牌位、碑文、书稿、诗文等,读起来让人唏嘘感叹他们的一腔忠贞爱国的豪情和处江湖之远依然心系祖国安危的舍我情怀,五公祠也因此成为了一座融汇海南深厚历史文化的艺术宝库.

4 结语

海南五公祠的园林景观艺术风格受多种因素的影响,这些因素包括地理环境、自然条件、人文景观、大陆祠堂寺庙建筑风格、岭南园林建造思想,黎苗文化和海洋文化等等,其在园林空间、建筑布局、叠石理水、植物配植等园林构成上的艺术风格,能够在一定程度上反映出海南园林形式古朴、造型自然、空间通透、兼容并包的营建特点.五公祠是全国重点文物保护单位,也是海南园林艺术发生和发展的见证,因此,应在对其园林艺术文化的理解和研究的基础上,尊重它的地域文化、历史和造园风格,应合理地将研究成果运用于海南五公祠今后的修复保护和发展工作中,以使五公祠的文化艺术魅力得到永续的保存和发展.

[1]郝思德,黄万波.三亚落笔洞遗址[M].海南:南方出版社,1998.

[2]余中元.海南文化旅游资源特色与开发研究[J].农业现代化研究,2009,30(5):552-556.

[3]国家文物局.2001年6月25日被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位[EB/OL].[2001-06-25].http://forum.home.news.cn/thread/77666095/1.html.

[4]冯仁鸿.琼崖史海钩沉[M].香港:香港天马图书有限公司,2000.

[5]邢孔史.海南岛贬谪文化资源开发利用情况研究[J].琼州学院学报,2005,12(3):53-58.

[6]朱书玉.苏东坡在海南岛[M].广州:广东人民出版社,1999.

[7]夏青,张又天.文物保护单位保护策略中的综合安全探析——以海口市五公祠保护规划为例[C]∥ 城市时代,协同规划——2013中国城市规划年会论文集.青岛:[出版者不详],2013.

[8]李允鉌.华夏意匠[M].天津:天津大学出版社,2005.

[9]吕象民.海南第一楼[J].山东教育,2010(10):32.

[10]羊文灿,阎根齐.海南五公祠解读[M].海口:南方出版社,2010.

[11]梁统兴.琼台胜迹记[M].海口:海南出版公司,2000.