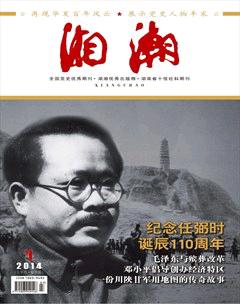

任弼时:党的群众路线实践的楷模

叶介甫

1943年6月,任弼时在为纪念中共成立22周年而发表的《共产党员应当善于向群众学习》一文中说:“每个党员对待群众的态度,不是站在群众之上,而是站在群众之中,并有虚心向群众学习的决心。”任弼时是这样说的,也是这样践行着群众路线。这里,记述的是任弼时这位伟人在实践党的群众路线中的一个个鲜为人知的故事。

坚持实事求是的工作原则

1931年4月,任弼时与王稼祥、顾作霖等作为中央代表来到中央苏区,受到毛泽东、朱德、项英等的热情欢迎。

任弼时任苏区中央局委员兼组织部长。作为中央代表,他在这一期间曾一度执行了王明的“左”倾教务主义错误政策。但是,在革命实践的检验中,任弼时很快认识了这种错误,并强调要学习毛泽东、朱德建设革命根据地的经验。他常对同志们说,在白区,我们是没有这个学习条件的,这里既可以学习革命根据地的经验,又可以自由学习马克思主义。他注意理论联系实际,注意调查研究,注意总结符合实际情况的工作规律,检查党的方针是否正确。在敌人发动的对中央苏区的第四次反革命“围剿”快要到来时,他明确提出“应注意过去的经验”,这是指毛泽东领导粉碎敌人第三次反革命“围剿”的经验。他说,这经验就是要打一场人民战争,把军队的力量和人民的力量很好地结合起来,实行主力兵团和地方兵团相结合,正规军和民兵、游击队相结合,武装群众和非武装群众相结合。在作战方针上,就是要打游击战和游击性的运动战,集中优势兵力,在运动中先打弱敌和孤立之敌,各个歼灭敌人。正是由于他同周恩来、朱德等坚持运用毛泽东的战略战术思想,并在周恩来等人的正确指挥下,终于胜利地粉碎了蒋介石的第四次反革命“围剿”。

在党的组织工作上,任弼时重视解决当时党内存在的一些组织问题,如缺乏集体领导和书记说了算,没有发挥各部门的作用、部长实际上变成了巡视员,没有实行党内民主、群众积极性得不到发挥等缺点,并在湘赣两省的组织工作会议上,提出了这些问题,讨论并作出了相应的决定。任弼时不仅抓党的领导机关的建设,而且非常重视基层支部的建设。他常说:“支部是党的基本组织,是党与群众的连环。党的一切决议,必须经过支部的执行,因此,必须健全党的支部。”他批评了那些不重视支部作用的党组织负责人,强调提出:我们一定要发挥支部的战斗堡垒作用,要严厉纠正那些脱离群众的官僚主义、形而上学的形式主义、强迫命令的机会主义的工作作风,必须创造新的布尔什维克工作方法与作风,切实做到面向支部,面向群众。他要求“各级党部的负责同志,都必须亲身到群众中了解和指导工作。只有一刻不放松的去检阅和督促每个组织,每一工作具体执行情形,才能提高党员的积极性,推动整个工作的进步,才能从新的实际经验中创造出新的工作方式和作风”。

任弼时坚持实事求是的工作作风,还反映在肃反工作上,因而保护了许多同志。1933年1月,执行王明“左”倾教条主义错误的临时中央迁到中央苏区后,进一步推行其“左”倾错误政策,以“否定过去,打倒一切”的手法,在党内大搞“残酷斗争,无情打击”。他们先在福建批“罗明路线”,接着在江西整邓(小平)、毛(泽覃)、谢(唯俊)、古(柏)。任弼时当时虽然也执行了这些极“左”政策,但在一些具体问题上,他仍坚持自己的看法,强调调查研究、实事求是,而不是推波助澜,落井下石。

例如,当时在敌后万(安)泰(和)边境地区负责青年工作的张爱萍,被一名“AB团”分子供认为“AB团”总部负责人。有位领导同志决意要逮捕张爱萍,并把材料送给了任弼时。任弼时不相信这一口供,因为他了解张爱萍的历史。张爱萍在上海做过秘密工作,曾几次被捕,以后又到红军工作,负过伤,后来又负责青年工作,这不是一个“AB团”分子所能做到的。因此,他提出对于这样的重大案件,“不应只凭口供,应该从他此一时期的工作检查中来找根据”。他要顾作霖去万泰地区进行调查。经过详细的调查了解,结果证明他的判断是正确的。为了防止肃反扩大化,他在组织部门的会议上明确提出“以后肃反,不能重口供,要重调查”,尤其“不得随意乱抓人,乱杀人,要建立严格的审批制度”。这一指示,无疑对当时的“左”倾错误是一次严肃的抵制,因而保护了一些同志。可是不久,临时中央认为他“贯彻政策不力”,将他排挤出苏区中央局的领导。5月,免去了他的中央局组织部长职务,派他去湘赣边区担任省委书记。

任弼时到达湘赣边区省委所在地禾川镇以后,最为当地干部所称赞的,就是他同执行“左”倾错误政策的一些领导人作斗争,将党的许多好同志,从肃反扩大化的迫害下及时解救出来。当时,边区省委在代理书记陈洪时(湘赣红军长征后叛变)、副书记刘士杰(长征中叛变)的把持下,利用改组省委的机会,打击和迫害原省委书记王首道、原省苏维埃主席袁德生、原省军区总指挥张启龙等许多重要领导干部。任弼时来到时,袁德生已被杀害;王首道被攻击为“不可救药的官僚主义”“右倾机会主义”,多次进行大会斗争,已撤销了一切职务;张启龙被攻击为“阶级异己分子”“反革命”,判了两个月徒刑,准备杀害。被他们乱抓乱杀的,还有其他许多同志。任弼时反对这种乱抓乱杀的作法。在他主持的省委会议上,他强调指出:在肃反中不能随便抓人,更不能乱杀人,抓人杀人,都要有确凿的证据,杀人必须经过省委的批准。根据他的意见,省委作出了相应的决定,并成立了裁判部。他还坚决抵制了陈、刘两人提出要在军队中肃反的意见。经过一段时间的调查以后,张启龙从保卫局释放出来了,被陈、刘诬陷的张子意也保护下来了,曾一度受排斥的张平化、王恩茂、曾涤等人,也不再受迫害,并安排了工作。上述许多被解救出来的同志在回忆这段历史时,都怀着十分感激的心情说:“我们都是幸存者,是任弼时同志救了我们!”

传承调查研究的工作作风

遇到问题时,任弼时解决问题的主要方法是进行调查研究。他尊重事实、具体问题具体分析,是我们党内善于搞调查研究的典范。曾经与任弼时一起工作过的许多人,都对他重视调查研究的工作作风印象深刻。王首道回忆:“任弼时善于调查研究,喜欢看材料,向同志们问长问短,愿意深谈,喜欢遇事找群众商量,倾听群众的意见。”王震也说:“他注重调查研究,深入实际,善于正确解决复杂的、重大的问题。”陆定一回忆说:“弼时同志的另一特点,就是他不怕麻烦和善于调查研究解决问题的优良作风,这种作风使他成为全党全军所热爱的领导者。”

解放战争时期,任弼时着重参与了解决农民的土地问题。当时面对国民党反动派向解放区发动全面内战的形势,如何解决好农民的土地问题,这是发动广大农民群众支援革命战争的一个十分迫切的课题。对于要不要进行土地改革,党内在当时是有分歧的。冀鲁边区就有一个干部,写了一篇“万言书”,公开反对土地改革,认为一土改就会把根据地搞乱。当时参加负责土改工作的康生就支持这个看法,批准下发这份“万言书”,认为搞减租减息就可以了,用不着再搞土改了。由于任弼时发现了康生这个错误批示,立即指示不要下发那篇“万言书”,才没有造成不良影响。

在任弼时主持召开的一次会上,山西、河北、山东、华中各解放区的负责同志,都谈到各地的土地改革,已经普遍掀起了一个广大的群众运动。这些地区的群众,结合反奸清算和减租减息的斗争,直接从地主手中取得土地,实现了耕者有其田,因而情绪非常高,凡是群众运动深入的地方,基本上解决了和正在解决土地问题,因此,土地改革不是要不要搞的问题,而是如何深入引导的问题。任弼时听了这些汇报非常兴奋,强调说:各地党委必须明确,解决解放区的土地问题,是我党目前最基本的历史任务,是目前一切工作的最基本的环节,必须以最大的决心和努力,放手发动与领导目前的群众运动来完成这一历史任务。同时,他还总结了各地区斗争的经验,提出了解决土地问题的具体方针、政策和办法。根据这次会议的精神,在刘少奇的积极支持下,中央起草了《关于清算减租及土地问题的指示》,即1946年党中央发布的《五四指示》。

1947年9月,中央召开了全国土地会议,制定了《中国土地法大纲》。各地的土地改革运动,因此更加深入地开展起来,群众纷纷行动,对封建地主阶级展开了尖锐的斗争,形成了一个空前规模的土地改革运动高潮。但在这土地改革高潮中,出现了一种“左”的错误倾向。这种错误倾向最先是在康生搞的晋绥土改试点中出现的。康生原反对土地改革。可是在土地改革运动兴起之后,他又从极右转到极“左”,如混淆敌我,错划成份,扩大打击面;搞平均主义,实行“打乱平分”,侵犯中农利益,破坏工商业,大搞唯成份论,提出“搬石头”,打击党的干部,甚至对参加土改工作队的干部,也要划定成份,对于出身非无产阶级的干部进行斗争,有的连积存的一些生活用品都没收了,吃饭也不能和出身好的在一起,只能在右边吃,称之为“王八席”,还大搞自发运动,提出贫农“打江山”“坐江山”,削弱党的领导,还进行乱打乱杀,等等。他们自己这样做,还强迫各地领导都这样做。如不执行或执行不力,就被扣上右倾帽子。这样一来,这种错误的土改作法,很快影响到其他地区。

任弼时对于这种“左”倾错误,一开始就表示坚决反对。他坚决拥护毛泽东于1947年12月在陕北米脂县杨家沟召开的中央会议上关于批判土改中这种错误倾向的讲话,以及在《目前形势和我们的任务》一文中就这个问题所阐述的一些基本原则。

12月会议之后,任弼时利用休养时间(他这时高血压病很厉害,中央让他休养一段时间),到杨家沟周围的十几个村子做调查,亲自找干部和农民谈话,并研究各地区的土改情况,写出了著名的《土地改革中的几个问题》一文,并于1948年1月12日,在西北野战军前线委员会扩大会议上做了演说。在这篇演说中,他根据党的土地改革的路线、方针和政策,对土地改革运动中所发生的一些重要问题,都给予了正确的阐明和解决。针对在土改中错划成份,扩大打击面的错误,他十分强调正确划分农村阶级的重要性。

任弼时列举了山西兴县蔡家崖行政村的典型事例,深刻地说明这种“左”的错误作法的严重危害性。他说,蔡家崖共有552户,但在土改开始划成份时,被划定为地主富农的就有124户,占总户数的24.46%,实际上,地主富农只有40来户,被错划为地主富农的有80户左右。他指出:“蔡家崖的经验,给我们一个重要的教训,就是我们必须按照实际情形去划分阶级,进行土改。决不可将本来不是地主富农的人们,人为地划成了地主富农,错误地扩大打击面,打乱革命阵线,帮助敌人,孤立自己。这是一个极端重大的问题,必须引起全党的注意。”为了不再犯这种错误,他具体分析了错划的原因,并提出要坚决地公开地改正错误,“那怕只是错划一个人,也必须改正”。他还根据马列主义和毛泽东关于划分阶级的指示,科学地说明划分农村阶级的标准,对农村各阶级作了具体的分析和说明,澄清了划分阶级问题上的一些混乱思想。他还强调提出了“应该坚固地团结全体中农”的问题。同时,在“对地主富农斗争的方法”、“工商业政策”、“知识分子和开明绅士问题”、“打人杀人问题”等重要问题上,他都批评了“左”的错误倾向,提出了纠正的办法。他这篇著名的演说,对于武装干部的思想,提高干部的政策水平,纠正土地改革运动中“左”的和右的、特别是“左”的错误倾向,起了很好的作用。

1948年3月,党中央离开陕北,东渡黄河,向华北地区转移。任弼时在随毛泽东、周恩来等一道转移的路上,仍然继续深入群众,了解掌握情况,纠正各地在整党和土改问题上的“左”的倾向。就整党问题,他专门给晋绥分局写了一封信,对当时改进晋绥地区的整党和土改工作提出了重要的意见。4月8日,他在繁峙四区霸墙村专门调查了解土地改革政策的落实情况,找农会主席谈话。周恩来、胡乔木也参加了这次谈话。这个村有户中农,家里有3口人,三四亩地,养着两头骡子,主要到外面赶脚,家里的地有时要雇人种,结果划成富农。任弼时在同农会主席谈及土改后的生产、生活及一些“左”的错误影响以后,着重分析了这户中农不是富农,是属于土改中错划了成份的问题。由于他的耐心教育,既提高了干部的思想,又以这个典型事例说服了群众,使许多错划了成份的人得以及时改正。他还同周恩来研究,要设法尽快纠正这种“左”的错误倾向,要尽快落实党的政策。

4月10日,随毛泽东、周恩来等一起,任弼时从山西来到了河北阜平。他先在西下关住了一晚,第二天来到城南庄。在西下关,他召集当地区、村干部开会,把毛泽东起草的《一九四八年的土地改革工作和整党工作》的党内指示给大家看,征求大家的意见。他说:毛泽东同志为我党制定的各项方针政策都是从实际中来的,同时又要贯彻到实际中去,大家看看这个指示是否符合实际情况,希望大家进行补充。他非常强调落实党的政策的重要性,批评了在土改和整党中出现的那种“左”的错误倾向。他还具体指出,不能机械地执行政策,要善于分析具体情况,从实际出发,去决定当地当时的工作任务和工作方法。他说,这也是毛泽东在指示中很重要的一条。

践行为人民服务的宗旨

体现任弼时全心全意为人民服务精神风貌的,从他一直恪守的人生训条“一怕工作少,二怕麻烦人,三怕多用钱”上即可略见一斑。这“三怕”其实贯穿着一条红线——心里只装着人民、唯独没有他自己,为革命、为人民公而忘私,不怕含辛茹苦,宁愿艰苦朴素、勤俭节约。

在中央苏区,任弼时和战士们一起上山挖野菜,过一样艰苦的生活。在长征途中,任弼时拖着重病而虚弱的身躯,吃力地扶杖前进,多次摔倒在地上,他爬起来,不让人搀扶,一直走到目的地。新中国成立后,任弼时在20世纪30年代用的一条毯子还在用着;他爱人陈琮英用自己的围巾为他改织的毛衣,穿了10多年,破得不能再穿,他照样穿着。党中央从西柏坡迁到北平时,有关部门建议给书记处的同志每人做一套新衣服,以穿着参加入城阅兵式,请示任弼时时,他不同意,并说:“我们是穿着这身衣服打天下的,也能穿着这身衣服进北平。”进城后,他制止了工作人员想将他的旧被子、旧衣服换掉的做法,并诚恳地对工作人员说:“你们不要以为现在进城了,应该阔气一些了,这样想就不对了,不能忘记目前我们国家和人民还有困难,什么东西也不准给我领,那些被褥和衣服补一补还可以用嘛。”他特别注意节约用电,时常告诉孩子们和工作人员,“人走灯灭”,并在每个房间电灯开关处写上“人走灯灭”的字样以提醒大家。

公家配发的东西,任弼时总要问是不是按制度发的,如果发现是身边同志特别要求的,就让退回,并耐心地说:“凡事不能超出组织规定的制度,丝毫不能搞特殊。目前国家还很穷,困难很多,我们办每件事都要想着国家和人民的利益。”直到逝世时他依然用的是那些破旧的衣物。1949年,斯大林送来几辆崭新的小轿车,行政部门分给任弼时一辆,他对身边的公务人员说:“不要去领,我那辆旧的还可以坐。”

刚进北京城时,后勤部门为任弼时的住房修窗户花了点钱,他知道后很不安,一晚上都睡不着觉。他认为,在国家大业初创、人民生活非常困难的情况下,一分钱也不应多花。他的住房面临大街,办公室离马路只有二三米远,很不安静。有关部门为照顾他的工作和休息,准备让他搬到另一个住处,他说:“那房子住着一个机关,而我是一个人,怎么能为我一个人牵动一个机关呢?当干部的一丝一毫也不能特殊。”后来,组织上准备给他整修另一所房子,他知道后又拒绝了。他说:“现在国民经济正处在恢复时期,还是把钱用到工业建设上去吧。”直到逝世他始终住着原来的房子。

任弼时对自己要求严格,对亲属的要求也很严格。他从未利用手中的权力为子女和亲属谋取半点私利,也不允许他们搞特殊。他经常询问夫人陈琮英菜金有没有超过标准,生活用品是不是按制度领的。孩子们的衣服破了,他让陈琮英把大人的破旧衣服改做给他们穿。孩子们回家,就让他们到大灶去吃饭,处处注意不使他们有特殊感。他对孩子们常说:“吃了人民的小米,不能辜负人民对你们的希望,将来一定要为人民做事。”新中国刚诞生时,他的妹妹从湖南到北京看他。临走时,想请他给湖南省委写封信,替她丈夫安排个工作,任弼时认为这样做不符合组织原则,信没有写,还做妹妹的思想工作,终于说服了妹妹。

任弼时就是这样一位顶天立地的共产党人。