中国传统水墨画在现代建筑中的表现

吕思训

水墨与建筑两个相对独立的艺术门类,在多元与重视人文关怀的当代语境下,却可以发生了微妙的结合。例如贝聿铭设计的苏州博物馆和王澍设计的中国美院象山校区,在这方面就做出了有益和成功的尝试。本文通过对苏州博物馆和中国美院象山校区进行个案分析,力图以全新的视角,对“水墨画在现代语境下如何发展”这一问题做出初步的思考。

Abstract:Chinese paintings and architecture these two

relatively independent arts which have a subtle connect

through the care of humanistic and the attention in diverse

contemporary context, such as Peis suzhou museum

and Wang Shus Chinese academy of art in Xiangshan

campus. Those did made a useful and successful attempt.

Based on the Suzhou Museum and Chinese academy of art

in Xiangshan campus for such case analysis, I will try

to make a new perspective on the "How to develop the

traditional painting skills in the modern buildings" to make

a preliminary thinking.

在全球化的今天,民族性的就是世界性的。中国文化也获得越来越大的世界影响力。随着物质文明的极大丰富,“文化寻根情节”开始在一部分国人心中滋长,于是国内迸发了以“复兴国学”为标志的传统文化复兴热潮。建筑既是诗意的栖居,也是百姓日用而不觉的生活空间。从某种意义上说,传统文化只有在我们的现实生活中重扎根基才能真正复活自身,也才能避免无生机的“博物馆命运”,所以中国的传统艺术如何进入现代中国人最切己的生存空间——建筑就成为一个紧迫和值得探究的课题了。

如果上述课题成立,那么作为集传统文化精神之大成的水墨画,就以其空灵意境和若有若无的空间感先天具有与建筑融合的潜质,也因此成为先锋建筑师努力开拓的方向。

然而,平面文化符号与立体的文化生存空间具有先天的张力,如何将平面艺术,尤其是讲求气韵生动、道法自然的水墨画艺术样式与现代建筑结合,就成为一个典型的难题——我们常常见到的“现代性”难题。让我们首先从西方现代的角度考察这一问题:西方著名建筑大师密斯·凡·德·罗曾提出少即是多(Less is more)的现代主义设计重要理论,深深地影响了全世界的包括中国在内的现代设计史和当下的设计事务。“简约之美”成为当下平面设计界追求的潮流之一。而水墨画空间构成的“留白”处理方法和现代的“少即是多”理论有相似的“功能性”,同时也突破了前者的局限性。“留白”即“计白当黑”,它以“无”来表达“有”这一传统中国哲学命题。老子曰:“三十辐,共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故:有之以为利,无之以为用。”华琳说:“画中之白,即画中之画,亦即画外之画!”无不阐释出水墨画留白空间特有的可应用于设计层面的意蕴。

然而在现代建筑中如何引入和应用呢?世界著名美籍华人建筑大师贝聿铭,他被称为“美国历史上前所未有的最优秀的建筑家”。1983年,他获得了建筑界的“诺贝尔奖”—普利策建筑奖。在世界许多城市都有他的作品。比如,美国波士顿肯尼迪图书馆、纽约市的会议中心、卢浮宫院内的玻璃金字塔、日本美秀美术馆、北京西山著名的香山饭店、香港中银大厦、苏州博物馆等。贝氏擅长把古代传统的建筑艺术和现代最新技术融于一炉,尤其是对水墨画技法在建筑上的引入,创造出自己独特的风格。以苏州博物馆为例,贝聿铭很欣赏北宋书画家米芾的山水画,水墨点染,不求工细,“以墙为纸,以石为绘,借拙政园南墙为纸,选泰山石切片,高低错落,砌于墙前。江南烟雨朦胧,似连绵山峦在雾里,假山映入水塘时,山和树木的倒影,一派令人迷惑的奇特景象,如同米芾山水画立体呈现在眼前。在石块选择上,他选用片状石块,将新石块进行做旧处理,这样在石块之间,高低、前后错落有致,在空间方面体现出绘画的特质。除此之外,在山形上,包括坡岸的处理,都可以嗅到水墨画特有的气息。在建筑内部空间,他还设计引进了水墨画中的飞瀑、溪流。人们参观时,听着潺潺溪流,仿佛置身于水墨画中。这种处理不仅仅是外在的形似,更是内在的神似。总而言之,说他修建了一幅实体山水画实不为过也。然而,贝聿铭很反对把中国古代建筑中的某些构成元素生硬地附加到现代建筑上,他强调和力图创新表现的是传统意念、传统形式和将水墨画的美与意境引入到建筑中,对建筑进行绘画性处理。除了吸收米芾、米友仁等传统水墨大师之意境,同时也受到了很多现代大师的影响。如李可染、何海霞、吴冠中等。尤其是吴冠中江南民居抽象水墨画对他的影响更为巨大。所谓初看山似山,再看山非山,三看山还是山。神似而非形似或有名无实,方能脱其窠臼而被奉为现代建筑之圭臬。

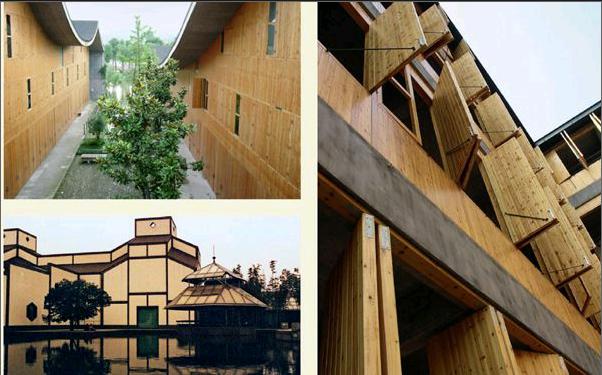

无独有偶,王澍设计的中国美院象山校区,从传统园林设计中汲取养分,用尽了中国水墨一黑一白之写意性,大面积的白墙黑瓦,尽显中国画意蕴。国画以墨为主,以色为辅。黑是生命力的具象流动,白之虚象容纳宇宙万物万境,两者交相辉映,形成一起一伏的奔腾之势,从而使静态的画面有节奏地律动。建筑就在这律动之中既具有了诗的意境,又具有了音乐般的气质,映现出中国画的意境和品格;老子说:“天下万物生于有,有生于无。”中国园林的精神实质,就是在空无中释放出来的。而象山校区的设计就折射出这种中国特有的哲学思想。王澍说“面对山水,建筑是不重要的”。象山校区始终体现道法自然的态度。景观设计中的建筑,已逐渐趋向抽象化、隐喻化,即使看不到正常意义上的建筑物,但却能明显地感受到一种类似建筑空间感的存在。随物赋形、与山势起伏呼应,与景观浑然一体。它处处充满象征的涵义,感情丰沛而又含蓄内敛,像中国画里大面积的留白,言未尽而意无穷,为观者想象和再创造留下了广阔的“留白”空间。不同的观者有不同的联想,用空白和残缺的部分来实现完整的表达。体现了以虚写实的美学追求和高超的艺术感染力。正所谓:“奇者,不在位置,而在气韵之间;不在有形处,而在无形处。”

总体而言,象山校区在继承中国传统园林成就的基础上,更加开放与自由。既偏重于整体构图,也分区设景,但各景之间流动性更强,界线更模糊;校园形态上偏于规整,亦融合自然的形态。从整体上说,景色重整体,意境更加空灵。象山校区的设计重视抽象和写意。尤其类似日本的枯山水,专注于永恒。仅以石块象征山峦与岛屿,而避免使用随时间推移,产生枯荣与变化的植物和水体。象山校区中的植物都是精心裁剪的,形态更为纯粹鲜明,更加注重对林木尺度的抽象与造型的抽象。

象山校区在建筑材料上另辟蹊径。传统中国一直运用土、木这类自然材料作为主要的建筑材料,这些材料在今日完全可以被循环使用。王澍从华东各省的拆房现场收集了700万块不同年代的旧瓦片旧砖头,变废为宝。用上旧的瓦,旧的砖,建筑自生成一天起便有了上百年历史。从这些“脏建筑”中可见文化的沉淀和时间的积累。这样的建筑不仅生态环保,还能有效控制造价,是一种基于中国本土的可持续性的建造。南方建筑中常见的砖,瓦,泥,竹,木,檐让美院校园充满了江南意蕴,灵气十足。这些材料的质感和色彩还能完全融入自然。建筑基座平台的地面用的露石混凝土。就像乡村水泥路,走得久了,掉皮、混凝土中的石子都露了出来,密集而均匀。隐含着房子与时间的关系,体现出王澍对时间和传统的迷恋。利用这些有记忆的朴素材料,王澍在中国美院的设计中探索了一种当代中国本土新的城市营造模式,探索了如何将民间的传统建造工艺同简单纯朴的现代主义构造方式相结合。试图用手工的建造方式来抵制现代技术导致的生活世界的异化、人的异化,以及随之而来的人的无根状态。

同时建造过程中还有直接出自施工管理人员和工匠的智慧结晶。王澍为了模仿没有设计介入的民间建筑生成方式,他让房子不完全由设计决定,设计师只是控制样式与风格,工匠才拥有手工的建造语言——这是民间一代代传承下来的约定俗成的规则。建筑随着手工的建造过程呈现出随机的、偶然的结果。犹如大写意的国画构图方式。在这种营造方式下形成了自发生长的秩序和肌理,细节处尽显心意,呈现出一种混杂的和谐。

虽然国内外的建筑大师们做出了多种成功和有益的尝试,但是关于中国画问题的争论,从上世纪一直持续到如今。纷繁多样的现代艺术形式不断冲击着人们的视觉,当我们探索水墨画在现代语境如何发展的同时,不妨也从其它艺术门类借鉴一些经验,寻找一个新的突破点。贝聿铭先生的苏州博物馆建筑,很巧妙地在水墨与建筑之间寻找到了一个契合点。应该看到,传统理念在现代语境中会有它的现代表达。

在现代语境中会有现代的表达。水墨画自身也会在自己的语言体系下,以现代的方式表现与发展,并且它也会以更广阔的形式与现代其它艺术门类相,结合或许也会成为未来发展的方向和趋势。

参考文献:

[1] 陈尚峰 章锦荣 中国山水画对现代景观设计的启示 (2007年第一期)

[2] 李浩 浅议水墨画在现代建筑中的表现

[3] 隋长强 水墨画中的“留白”在现代平面设计中的运用