《现代汉语通用字表》“又”部字义类分析考察

覃 觅

(河池学院 文学与传媒学院,广西 宜州 546300)

1988年,国家语委、新闻出版署颁布了《现代汉语通用字表》(以下简称“《字表》”)。《字表》收通用字7000个(含《现代汉语常用字表》中的3500字),代替了1965年出版的《印刷通用汉字字形表》(收6196字),规范了我国大陆的印刷字形标准,另外也恢复了在《第一批异体字整理表》中被淘汰了的15个异体字为规范字。《字表》是我国现行规范汉字的依据之一。本文旨在对《字表》“又”部字进行义类考察。

“又”为甲骨文中象形字。《说文·又部》:“又,手也。三指者,手之多略不過三也。”[1]64甲骨文为,金文为 ,字形基本无较大的变化,从字形来看,甲金文字形像人的右手,故“又”本义为右手。《字表》中“又”部字共有 23 字,分别是:又、叉、友、邓、劝、双、发、圣、对、戏、观、欢、鸡、叔、变、艰、叟、叙、叛、难、叠、燮、矍。按理凡“又”部之字,从“又”的字多与手的动作有关。据我们对该部23字的考察,发现其义类不仅仅与手的动作有关,还有其他意义类型,现分述如下:

一、表示手及与手相关的动作。其字有:又、叉、友、双、圣、叔、叟、叙、燮、矍10字

又(yòu),象形字,本义为右手。《段注》:“此即今之右字”。[4]114“又”借用为虚词后,右手之义便借用“右”来表示。“又”的常用义为:①表示动作行为的重复或继续;②又表示几种情况或几种性质同时存在;③还表示意思上更进一步,类似“而且”。

叉(chā),指事字。甲骨文作 ,字形像手,中间一画表示夹进另一只手的手指,指出叉手的动向。本义为交错、交叉。《说文·又部》:“叉,手指相错也。”[1]64后泛指相交,引申为一类工具的名称,即为简易捕鱼的工具——鱼叉。由工具又引申指兵器。元·睢景臣《[般涉调]哨遍·高祖还乡》“红漆了叉”。又由此意引申为动词,叉鱼,也可以写作“扠”。又念chá,表示挡住、卡住;念chǎ指分开,如“叉着腿站着”;念chà,用同“岔”,如“劈叉”,又指使前进、谈话的方向偏向另一边,如“急忙叉开说”。

友(yǒu),甲骨文作 ,会意字,古文友字像方向相同的两只手,表示以手相助,本义为朋友。字形隶变为“友”。《说文·又部》:“友,同志为友。从二又。相交友也。”[1]65后做动词,意为结交为友。再后由朋友引申为相好,亲近。

双(shuāng),小篆写作 ,繁体为“雙”,会意字,上面是两只鸟,下面是又(手),意为一手获两隹(鸟)。现简化后为“双”。《说文·隹部》:“雙,隹二枚也。从雔,又持之。”[1]79由本义两只鸟,泛指成对的东西。后又引申为偶数。

圣(shèng),甲骨文作 ,字形左边是耳朵,右边是口字。即善用耳,又会用口,表示通达事理。后繁体作“聖”,从耳呈声。《说文·耳部》:“聖,通也。”[1]250此为引申义。另有“圣”(kū)字。《说文·土部》:“圣,汝潁之閒,谓致力于地曰圣。从土从又。”[1]288古文和篆文皆从土,从又,会手用力挖地之意。隶变后楷书写作“圣”。本义为挖掘。此字今已不用,只做偏旁,作为“聖”的简化字。

叔(shū),金文写作 ,会意字。左边上部表示豆株,下部表示掉在地上的豆粒,右边是一只手。会意为拾取。《说文·又部》:“叔,拾也。从又尗声。”[1]64本义为拾取。“尗”为“菽”的本字,即一种豆科植物。后“叔”加“艹”表示豆科植物。“叔”后假借为父亲的弟弟、丈夫的弟弟、兄弟排行第三之意。郭沫若《两周金文辞大系考释》:“叔……以金文字形而言,实乃从又持戈以掘芋也。”[3]488

叟(sǒu),甲骨文作 ,字从又持火于宀中,意谓手拿火把在室内搜索,是“搜”的本字,本义为搜索。朱骏声《说文通训定声》:“(叟)即搜之古文。从又持火,屋下索物也。会意。”《说文·又部》作“叜”,“叜,老也。从又从灾。”[1]64后假借为“傁”,意为年老的男人。许慎用的是假借义。

叙(xù),形声字,从又余声。《说文·攴部》:“敍,次第也。”[1]69本义是排列顺序。引申为动词,记述、叙说之意。叙”又同“序”,书籍的序言早期写作“叙”,后多写作“序”。《尔雅》:“叙,绪也。”《毛传》:“序,绪也。”“序”“通”“绪”,自然也与“叙”同义。

燮(xiè)甲骨文作 ,会意字,从言,从又炎。表示用言语调和。《说文·又部》:“燮,和也。从言,从又炎声。”[1]64本义为和、协调。此义一直沿用至今。今多用于人名。

矍(jué),会意字,从又从瞿。《说文·瞿部》:“矍,隼欲逸走貌。从又,持之瞿瞿也。一曰视遽貌。”[1]79《说文·隹部》:“瞿,鹰隼之视也。从隹从。”“鹰隼”即老鹰。“瞿”被捉或许惊惧四顾、扑翅挣扎欲逃。本义为惊慌四顾的样子。《玉篇·瞿部》:“矍矍,视而无所依也。”[3]281

二、原先表示手的相关动作,后作为字的(繁体)二级组配部件。其字有:变、叛、发3字

变(biàn),繁体作“變”,形声字,从攴,孌(luán)声。后来孌简化为“亦”,攴简化为“又”。《说文·攴部》:“變,更也。”[1]68本义为变化、更改。又用作名词,指变故、事变。也特指灾异、灾祸。

叛(pàn),形声兼会意字,从反,半声,半也表示分离之意。隶变后楷书写作“叛”。《说文·半部》:“叛,半也。从半,反声。”[1]28《说文》中对叛的解说不明,“半也”或是“判也”之误。本义应当为分离,背离,反背。[2]179

发(fā),是“發、髮”的简化字。

發(fā),会意字,从癶从弓从殳。“发”是草书的楷化。[2]1207《说文·弓部》:“發,射發也。”[1]270本义是把箭射出去。后引申泛指发射出;由发射引申为出发、离去。其常用义为:①发射;②出发;③派出:发兵;④送出、交付,与“收”相对;⑤兴起、产生:发生;⑥表现、显露:发现;⑦打开:开发。

髮(fà),形声字,从髟犮声。《说文·髟部》:“髮,根也。”本义为头发。以“发”代“髮”为近音借代。其义引申指草木。

三、作为简化字的抽象符号,其代替繁体字中各个繁难部件。其字有:邓、劝、观、对、欢、戏、鸡、艰、难、叠 10 字

邓(dèng),繁体作“鄧”。形声字,从阝(邑)、登声。简化后以“又”代“登”字。《说文·邑部》:“鄧,曼姓之國。今属南阳。”[1]134本义为春秋时诸侯国名,公元前678年为楚所灭,故地在今河南省邓县。今“邓”多用作姓氏。

劝(quàn),繁体作“勸”,形声字,从力雚声。如今简化作“劝”,用符号“又”代替声符“雚”。“雚”甲骨文作 ,像一种鸟的形象。《说文·萑部》:“小爵也。”《段注》:“雚今字作鹳。鹳雀乃大鸟。各本作小爵,误!”就是说,“雚”即“鹳雀”。《说文·力部》:“劝,勉也。”[1]292本义为勉励。其义由勉励引申为劝说。文言中又通“观”,义为细看、看。如《管子·君臣下》“称德度功,劝其所能。”又通“欢”,义为喜乐。如《韩非子·八姦》:“以劝其心使犯其主。”

对(duì),甲骨文作 ,甲骨文从又从丵(zhuó),这一形体说解至今不一。隶变后楷书分别写作“對”与 ,如今简化作“对”。《说文·丵.部.》:“對,譍无方也。从丵从口从寸。對,對或从士。汉文帝以为责對而为言,多非诚對,故去其口以从士也。”其义为回答、应答。其常用义为:①回答:对答;②朝着、面着:面对;③照着样检查:核对;④成双的;⑤量词;⑥正确;⑦对于。

观(guān),繁体作“觀”,形声字,那个见雚声。如今简化作“观”。以“又”代“雚”。《说文·见部》:“观,谛视也。”[1]177本义为有目的地仔细看。(1)读 guān,其常用义为:①观察,审察;②引申指看、阅读;③观赏、欣赏。(2)读guàn,其义有:①同“阙”。指古代天子、诸侯在宫门外张示法令的地方;②泛指供观赏的楼阁、台榭等高大华丽的建筑物;③指道教的庙宇。

欢(huān),繁体作“歡”,形声字,从欠雚声。另有异体“讙、驩”,简化为“欢”。用“又”代替声旁“雚”。《说文·欠部》:“欢,喜樂也。”[1]179本义为喜悦、欢乐、快乐。引申指能引起欢乐事,友好、交好。

戏(xì),形声字,从戈 声。繁体写作“戯、戲”。如今简化作“戏”,以“又”代替“虚、”。《说文·戈部》“戲,三軍之偏也。一曰兵也。”[1]266具体情况分类如下:①读huī,有作名词和动词两个用法:作名词时通“麾”,指将军的旌旗。“戏下”指在主帅的旌麾之下,可引申为部下。作动词时,“戲”表指挥,如:戏竹。②读 hū时为“於戏”(wūhū),同“呜呼”(wūhū),语气词。③读 xì时本义为一种兵器,作名词。段玉裁注:“偏为前拒之偏,谓军所驻之一面也。”[4]630所释为歌舞杂技等表演,应为引申义。又可作动词,为角斗,角力之意。后意义扩大为开玩笑、戏耍。

鸡(jī),甲骨文作 ,字形象公鸡的象形。繁体字为“鶏或雞”,变成了形声字。从鸟或隹,奚声。汉字简化以“又”代“奚”,“鳥”简化成“鸟”,便成了“鸡”。《说文·隹部》:“鷄,知时畜也。”[1]76鸡的本义为一种家禽,此意一直沿用至今。

艰(jiān),甲骨文为 。形声字,从堇艮声。简化字左旁“又”代“ ”。《说文·堇部》:“艰,土難治也。”[1]134本义为土坚实难以整治。《段注》:“引申之,凡难理皆曰艰。”[4]114其常用义为:①指困难,不容易;②困苦、灾难。③指险恶等。

难(nán),繁体作“難”,形声字,从鸟堇声。简化字左旁“又”代“ ”。《说文·鸟部》写作“ ”。“ ,鸟也,”[1]80本义为支翅鸟,假借为“难易”的“难”。又读 nàn,落难。

叠(dié),小篆写作 。会意字,从 ,从宜(俎上堆祭肉),“ ”象物体叠放在“俎”上。隶变后楷书写作“曡”,“曡”在王莽时改为写作“疊”,俗讹化为“疉”。今简化为“叠”。《说文·晶部》:“曡,扬雄说以为古理官决罪,三日得其宜,乃行之。从晶从宜。”[1]141《苍颉篇》:“曡,重也,积也。”[3]112本义为一层加上一层重重累积、重叠。又引申指把物体的一部分翻转过来与另一部分紧挨在一起。如“叠被子”。

四、小结

从以上义类的分布情况看,我们发现“又”部字的义类分布情况:

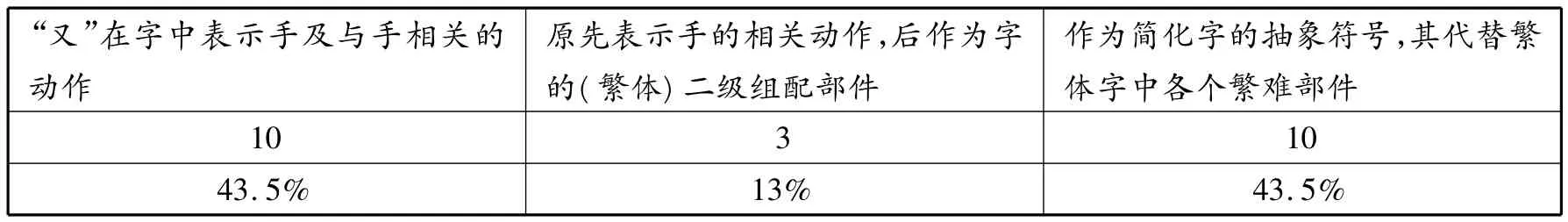

“又”在字中表示手及与手相关的动作原先表示手的相关动作,后作为字的(繁体)二级组配部件作为简化字的抽象符号,其代替繁体字中各个繁难部件10 3 10 43.5% 13% 43.5%

从以上义类的分布来看,该部23字,“又”在字中表示手及与手相关的动作的字占43.5%;原先表示手的相关动作,作为先前繁体字的二级组配部件的字占13%;作为简化字的抽象符号,其代替繁体字中各个繁难部件的字占43.5%。由此我们得出如下几点结论:

1.“又”在前两个义类的字占该部将近60%,说明该部字的表意性依然存在,我们还是要坚持汉字“据形识义”的理论进行系统认知。

2.汉字在简化过程中,寻求以简单的符号替代繁难的部件达到简化的目的,在该部字中体现得比较充分。在此,“又”已经失去原先意义的范畴,变成纯粹的标记性记号。但是,我们通过字源流梳理,我们发现“又”替代的部件也是有限的。一般来说,在简化字中,“又”替代的部件主要有:“雔、 、登、雚、奚、 ”等,另外,三个“又”重叠的“ ”代替了“晶”。大致情况也基本如此,这一点,我们只能去强化认识了。

3.“又”在汉字构字模式中,位置还是比较灵活的,主要有:

A.独体的:又、叉

B.居字形之左:双、邓、对、劝、观、欢、戏、鸡、艰、难

C.居字形之右:叔、叙

D.居字形之下:圣、叟、燮、矍、变

E.居字形之右下角:友、发、叛

F.居字形之上:叠

其中,我们发现一个很明显的规律,B组字,部件“又”居字形的左边,几乎都是属于简化后的“替代”,其意与“手”无关。这就说明,其余位置的“又”,其表示的都是“手”的意义。因此,我们在识字及教学过程中,务必把握这条规律。

4.对待“以简代繁”的替代简化简化形式,着实有很多批评的意见,我们也必须客观地对待这样的声音。毕竟汉字简化也是在一个特定的历史时期进行,在对待历史的是非功过,我们应该有一个历史观,不必在此进行过多的纠缠。

[1](汉)许慎撰.(宋)徐铉校.说文解字[M]北京:中华书局出版社,2006.

[2]谷衍奎.汉字源流字典[M].北京:语文出版社,2008.

[3]曹先擢,苏培成.汉字形义分析字典[M].北京:北京大学出版社,1999.

[4](清)段玉裁.说文解字注[M]上海:上海古籍出版社,1981.