鄂尔多斯盆地中西部奥陶纪热液活动的证据及其对储层发育的影响

王玉萍,董春梅,陈洪德,苏中堂,张长俊,郝哲敏

(1中国石油大学(华东)地球科学与技术学院;2成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室)

在全球范围内,很多碳酸盐岩储层是受热液改造或由热液作用而形成的,20世纪80年代国外提出了构造控制的热液白云石化模式[1-2],由此在全球掀起了对热液活动研究的热潮。美国和加拿大的几大盆地(如密歇根盆地[3]和安提科斯提盆地[4])、大西洋断裂带[5]以及海湾地区[6]等找到了很多与热液成因有关的储层及产量丰富的油田,其中最典型的实例是加拿大西部泥盆系和密西西比系的油田,其碳酸盐岩储层由热液改造形成[7-9]。近几年,国内也对各大盆地开展了热液活动的研究工作,发现塔里木盆地、鄂尔多斯盆地寒武系—奥陶系碳酸盐岩储层和四川盆地东南地区灯影组都存在热液活动[10-13]。由此可见热液活动具有一定的普遍性,并且对油气聚集有一定的影响。

鄂尔多斯盆地是近年国内勘探的热点,其西缘奥陶系主要为海相碳酸盐岩沉积,岩性多为白云岩,加之断层发育,储层的成因及后期改造都深受热液作用影响。前人对白云岩的热液成因、热液岩溶储层的特征以及热液成岩作用进行过初步研究[13-15]。笔者选取鄂尔多斯盆地中西部10余口井287块薄片进行了细致的研究分析。通过显微镜下观察来确定岩石和矿物类型,总结矿物共生组合特征,结合阴极发光手段,研究受热液作用影响后矿物的发光特性。本文从岩石学、矿物学角度研究了鄂尔多斯盆地西部热液活动的特征,并探讨了热液活动对储层发育的影响。

1 区域地质背景

鄂尔多斯盆地是一个矩形盆地,现今可分为西缘逆冲带、天环坳陷、伊陕斜坡、晋西挠褶带、伊盟隆起、渭北隆起等6个构造单元(图1)。盆地西缘逆冲带是指贺兰山、六盘山以东,天环坳陷以西,北至乌海,南达平凉这一区域,逆冲带由北向南分为三个断裂构造段:铁克苏庙段、陶乐—横山堡段、惠安堡段[16-17](图1)。该区构造热液活动较为活跃,于晚三叠世、晚侏罗世及晚白垩世前后共经历了三次较为重要的构造热事件,其中以晚白垩世最为强烈[18]。

图1 鄂尔多斯盆地与研究区位置及断裂带展布图

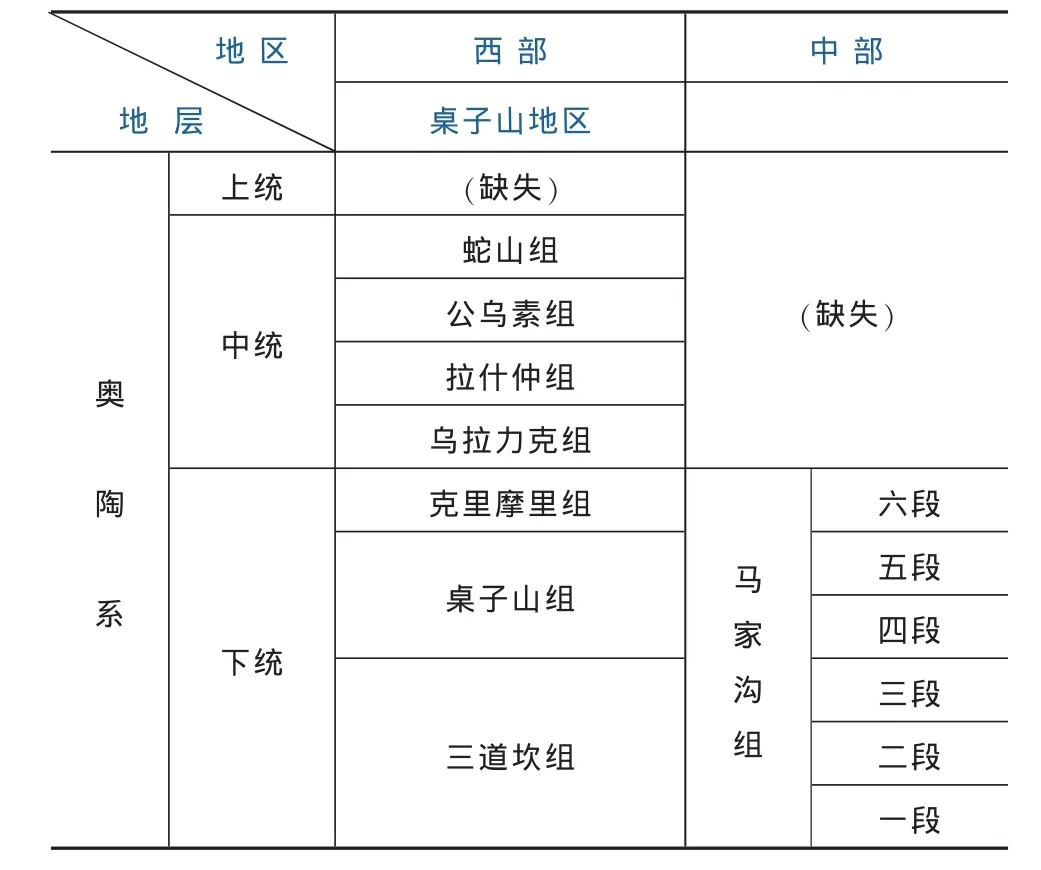

研究区位于鄂尔多斯盆地中西部,覆盖鄂托克旗—定边地区大约2700km2的范围(图1),主要涉及西缘逆冲带东部、天环坳陷以及伊陕斜坡西缘。为研究方便,在系统查阅和分析前人关于鄂尔多斯盆地奥陶系岩石地层、生物地层等资料[19]的基础上,笔者将研究区所涉及的下奥陶统进行了地层对比(表1):自下而上,西缘逆冲带桌子山地区下奥陶统的三道坎组对应天环坳陷的马家沟组一段至三段,桌子山组对应马家沟组四段至五段,克里摩里组对应马家沟组六段。

2 热液活动证据

一般来说,热液的来源有岩浆活动后期释放的热水、构造运动加热的深循环水、深埋加热的封存水、深部回注的海水,等等[20]。据郑聪斌等[14]、黄正良等[21]的研究,影响鄂尔多斯盆地的热液主要为构造运动加热的深循环水。

碳酸盐岩地质体受热液作用后,在岩石学、矿物学及地球化学等方面会表现出一定的改变。笔者对研究区10多口井287块薄片进行了岩石学镜下观察与研究:通过识别多种热液成因的矿物和归纳这些矿物的组合特征,再通过阴极发光研究受热液影响后白云岩储层的发光特点,并观察在普通显微镜下不易识别的矿物,最后归纳列举了反映研究区地层热液活动的证据,主要包括岩石学和白云岩阴极发光两个方面。

表1 鄂尔多斯盆地不同单元地层划分对比(据文献① 陈洪德,赵俊兴,朱平,等.鄂尔多斯盆地西、南缘下古生界沉积、层序及有利储集相带展布研究[R].成都理工大学,2005.修改)

2.1 岩石学证据

热液中一般含CO2和H2S等酸性气体,它们在温度较高的环境中极易对原岩发生溶蚀改造作用。与此同时,热液中所携带的矿物也会在适宜的条件下沉淀析出,如萤石、绿泥石、闪锌矿、重晶石等,它们均是常见的热液矿物。这些热液矿物的单独出现或适当的组合,在一定程度上可以反过来证明地层经历了热液活动。

通过对薄片的鉴定,笔者获得了研究区与热液活动相关的一些发现:(1)凝灰岩(热液成因);(2)马鞍状白云石发育于白云岩的溶蚀孔、洞、缝中;(3)斑块状黄铁矿等矿物;(4)自生石英;(5)石英—萤石组合、天青石—方解石—石英组合。这些矿物或矿物组合是从岩石学上证明地层经历过热液活动的有力证据(表2)。

表2 鄂尔多斯盆地中西部部分井中热液活动特征统计表

2.1.1 证据1——凝灰岩

凝灰岩有两种成因,一种是细粒火山碎屑沉积物,由火山喷出的灰、砂等胶结而成,岩石内的玻屑呈微小裂片状,透明而略显黄褐色,这种火山凝灰岩属于喷发成因。凝灰岩还可在大气条件下从含碳酸盐的水(通常是热泉)中沉淀而成。含CO2的热水会携带钙质等发生碳酸盐循环,在一定条件下CO2可以被释放,并引发碳酸盐矿物快速沉淀而形成凝灰岩,这种凝灰岩属于热液成因。深大断裂所伴随的热液活动也可以出现凝灰岩沉积。显然,前一种喷发成因的凝灰岩与热液活动没有什么关系,本文所关注的是后一种热液成因的凝灰岩。

热液成因凝灰岩与火山喷发凝灰岩在岩石学特征上大致相同,晶屑以石英、长石、云母等矿物组成,只是热液成因凝灰岩的晶屑含量一般在10%~30%,而火山喷发凝灰岩的晶屑含量较少,一般在10%以内。

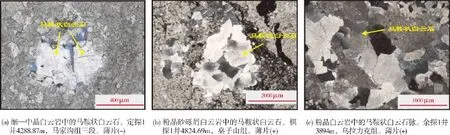

中奥陶世,鄂尔多斯盆地西部断陷加剧,形成达2000m的类复理石沉积,并夹有大量凝灰岩。在本区惠探1井、余探1井的岩石薄片中,发现了凝灰岩(图2),晶屑含量高,在15%~25%左右,其成因与热液活动存在紧密联系。

图2 鄂尔多斯盆地中西部热液成因凝灰岩镜下特征

2.1.2 证据2——马鞍状白云石

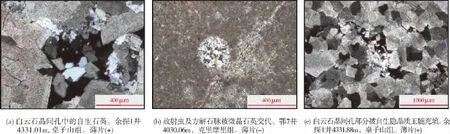

在所研究的薄片中,经常可见裂缝、孔洞中充填有大块的、波状消光的马鞍状白云石[22](图3)。

马鞍状白云石一般被认为是热液成因白云岩的关键标志物,但却不是特有的标志,也就是说存在马鞍状白云石的不一定就是热液白云岩。马鞍状白云石有很多种,有热液成因的,也有非热液成因的[23]。根据前人的研究[24],若它对印模、孔洞或裂缝发生衬壁和填充时,且呈现出弯曲的晶体表面、粗晶的白色群体等,那么这种马鞍状白云石就是热液环境形成最有力的证据。鄂尔多斯盆地中西部大量存在的正是这种类型的马鞍状白云石,笔者在研究区余探1井、惠探1井、棋探1井等5口井中均有发现(表1)。

2.1.3 证据3——斑块状黄铁矿

图3 鄂尔多斯盆地中西部马鞍状白云石镜下特征

黄铁矿的矿化作用多与热液活动有关,并指示还原环境。在热液矿床中,黄铁矿可与各种硫化物、氧化物共生,有的聚集成较大的斑块[25],有的则呈脉体分布。黄铁矿也有沉积成因的,但其颗粒细小,呈莓状、聚莓状[26]发育。

研究区内黄铁矿化作用广泛存在,有马鞍状白云石及硅化作用的地层中均明显可见这种矿化作用(图4a,4b),黄铁矿呈星散分布,重结晶生成较大的黄铁矿斑块,多形成于成岩中—晚期和重结晶期,与热液活动有密切关系。

此外,在研究区东部的陕188井岩心观察中,发现了较大的、呈一定规模的斑状黄铁矿,伴生黄铜矿(图4c),此类黄铁矿系直接由岩浆热液活动所形成。虽然该井位于研究区东部位置,但仍属于本文所涉及的范围,不排除其受到西部深大断裂的影响,这或许也从另一方面体现了研究区热液活动的范围较广。

图4 鄂尔多斯盆地中西部黄铁矿发育特征

2.1.4 证据4——自生石英

金之钧等[27]认为热液能携带较多的硅质而在围岩中沉淀出自生石英晶体。在本研究区则可见白云岩晶间沉淀的晶形较好的自生石英及隐晶质燧石斑块。

本区发现的自生石英晶形完好、干净明亮,但含量不高,呈零星分布,有少量充填在溶蚀孔隙中,这些是成岩早期硅化作用的特点。区内余探1(图5a)、惠探1、棋探1、鄂7等井中均有发现(表2)。

另外,在鄂7井(图5b)和棋探1井的岩石薄片中发现有硅化的生物屑,以放射虫硅化居多,其他被硅化的生物种类有腕足、瓣腮、海绵骨针等。大多数硅化作用是以微晶石英交代方解石和白云石 (图5c),这种硅化作用于成岩中—晚期发生,是热液白云石化作用形成白云岩后的硅化。

图5 鄂尔多斯盆地中西部自生石英镜下特征

2.1.5 证据5——热液矿物组合

2.1.5.1 石英—萤石组合

萤石是一种热液成因的矿物[28],它一般与金属硫化物共生,但在碳酸盐岩地层中,萤石的共生矿物主要是方解石,少量为石英,还有的与重晶石相伴生。

石英和萤石可以在同一热液流体中同时形成,与萤石共生的石英有两种形式:一种为脉状微晶石英,一种为分散的石英晶粒[29]。研究区中惠探1井发现的是第二种石英—萤石组合,石英与萤石充填于溶孔中,萤石为白色到浅黄色的细晶,晶体形态为半自形到自形(图6a)。

在陕188井附近的陕166井中也发现了萤石,呈不规则状充填于白云岩溶蚀孔洞中,单偏光镜下,晶体为无色透明,表面粗糙,呈负高突起(图6b),这也反映了鄂尔多斯盆地中西部的热液活动比较强。

2.1.5.2 天青石—方解石—石英组合

热液作用是天青石的重要成因之一,天青石的成分为SrSO4,有时含Ba和Ca。热液中的 Sr、Ba、Ca等元素以类质同象或其他形式进入天青石矿物中,使原本已存在于岩石中的Sr通过一系列的热液化学作用而富集,从而形成具热液成因特征的矿物。

研究区内定探1井中发现的天青石脉在偏光镜下观察为无色或略显淡蓝色、长柱状、平行消光、含两组解理,并且与方解石、石英相组合出现(图6c)。根据天青石的成因分类,它属于热卤水改造型[30],因此天青石—方解石—石英组合的发现成为本区存在热液活动的又一佐证。

图6 鄂尔多斯盆地中西部热液矿物组合特征

2.2 白云岩阴极发光特征

Fe2+是阴极发光的猝灭剂,Mn2+是阴极发光的激活剂,因此,白云石发光特性的主要控制因素就是 Fe2+、Mn2+的含量及其相互比率的变化[31]。 一般来讲,是否受热液活动影响,白云石阴极发光的特性有所不同。当富含Fe2+的流体与周围碳酸盐岩相互作用时,会导致Ca2+流失,从而Mg2+含量相对升高,促使方解石向白云石转化,且因白云石中的Fe2+含量较高,因此受热液影响的白云石不发光或发光昏暗。

鄂尔多斯盆地中西部的微—粉晶白云岩在阴极射线下发光呈暗棕色—棕红色(图7a2),细晶白云岩发光呈棕色(图7b2,7c2),综合判断该区奥陶系中的白云岩受到了热液的影响[30]。

3 断裂对热液活动的控制作用

早奥陶世晚期,鄂尔多斯西缘由寒武纪的坳陷环境开始转化为断陷环境,克里摩里组沉积时表现为末端变陡的缓坡。中奥陶统乌拉力克组、拉什仲组沉积时表现为逐渐变深的碳酸盐岩缓坡,断陷幅度以乌拉力克组沉积时期最大,形成巨厚的类复理石沉积,并夹有大量火山凝灰岩。强烈的冲掩作用在鄂尔多斯西缘产生了一系列深大断裂,断裂引起的岩石破碎带具有良好的输导性能,有利于深部热液流体的运移,因此热液活动在盆地的周边断裂或基底古断裂附近比较活跃。

研究区具有热液活动特征的钻井基本都位于西部,主要沿鄂尔多斯盆地西缘断裂带(逆冲带)分布,很多薄片中都存在马鞍状白云石、自生石英、萤石以及重结晶所形成的较大的斑块状黄铁矿等热液成因矿物,反映了奥陶纪经历过热液流体活动。其中,西部天环坳陷有6口井(图1),参考杨华等[17]对盆地西缘断裂的分区研究,这6口热液活动井与断裂的关系可以表述如下:棋探1井、布1井属于断裂带的铁克苏庙段,主断层为桌子山东麓断裂;鄂7井、那1井、余探1井属于陶乐—横山堡段,受一系列叠瓦状逆冲断层组合影响;惠探1井属于惠安堡段,受青龙山—平凉大断裂影响。至于定探1井,其热液来源可能与桌子山古断裂中次一级的东西向古断裂有关[20]。

研究区其他未发现热液活动证据的井位,如鄂9井、鄂17井、鄂18井、鄂8井等多分布于研究区中部。值得注意的是,研究区东部陕188井和陕166井也发现了热液活动迹象,其成因尚有待于进一步研究。

图7 鄂尔多斯盆地中西部白云岩阴极发光特征

4 热液活动对储层发育的影响

从宏观角度上看,热液必须沿断裂的优良通道才能顺利运移。热液受构造作用的控制进入储层内部,可促使发生白云石化作用,产生晶间孔;或以热水岩溶方式对储层进行溶蚀,从而改造储层孔隙;若构造破裂欠发育,则可在白云岩晶间、粒间发生选择性溶蚀,形成层状分布的溶孔,亦可沿微裂缝将其溶蚀成溶缝,有利于进一步扩大储集空间。

在微观层面上,热液活动作用于白云岩地层,易发生白云石重结晶作用。鄂尔多斯盆地中西部普遍发育的白云岩储层中,热液活动除了促进交代作用、重结晶作用之外,还容易促使充填作用的发生。如沿溶孔、溶洞边缘或裂缝胶结充填的马鞍状白云石,就是在热液活动影响下发生充填作用的产物(图3a)。

不难看出,热液溶蚀形成的孔、洞对储层具有建设性的作用,但马鞍状白云石和其他热液矿物在沿裂缝或孔洞发生的胶结或沉淀是破坏储层孔隙的成岩作用,因此热液活动对储层的影响是两方面的,既有建设性的一面,又有破坏性的一面。

通过详细的成岩作用方面的研究,结合前人的工作经验,笔者总结出研究区储层孔隙的演化序列为白云石交代方解石或者白云石重结晶而形成晶间孔,而后热液溶蚀作用使地层形成孔洞,在晶间孔或溶蚀孔洞中发生马鞍状白云石或其他热液矿物的沉淀胶结。根据研究区内17口井、100多个岩石样品物性测试分析结果进行统计,得到的储层孔隙度平均值为2.875%。研究区西部受热液活动影响的棋探1井、余探1井、那1井、布1井、惠探1井、定探1井的平均孔隙度分别为2.577%、5.813%、6.625%、7.2%、5.167%、4.483%。对比后不难发现,受热液活动影响的储层孔隙度较研究区其他储层的孔隙度平均要高出2%~3%左右。

综上所述,鄂尔多斯盆地中西部储层中的晶间溶孔、溶洞、溶缝等非常发育,其中的矿物沉淀能证明研究区域内有过热液活动,但矿物沉淀对孔隙的充填作用对储层物性的影响比较有限,因此研究区奥陶系中发生的热液作用对储层的影响在总体上是建设性大于破坏性。

5 结 论

(1)研究区存在热液活动的主要证据有两个方面:①岩石学特征上出现晶屑含量较高的凝灰岩;沿裂缝、孔洞边缘胶结的晶体弯曲、具波状消光的马鞍状白云石;具一定规模的斑块状黄铁矿;晶形完好、干净明亮、零星分布的自生石英;缝洞中充填石英—萤石、天青石—方解石等热液矿物。②白云石阴极发光昏暗。

(2)研究区内热液流体活跃区域主要分布于西部,走势与西缘断裂带(逆冲带)走向一致,说明断裂引起的岩石破碎带具有优良的疏导性能,有利于热液流体的运移。

(3)深部大断裂比较发育的地区是热液活动活跃的优势发育地带,尤其对于碳酸盐岩地层,热液活动可促使溶蚀孔洞发育,并且改善储层连通性,储层受热液活动改造的建设性作用明显,这种区带可作为以后研究与勘探的目标区之一。

[1] SMITH L B,DAVIES G R.Structurally controlled hydrothermal alteration of carbonate reservoirs:Introduction[J].AAPG Bulletin,2006,90(11):1635-1640.

[2] 李荣,焦养泉,吴立群,等.构造热液白云石化——一种国际碳酸盐岩领域的新模式[J].地质科技情报,2008,27(3):35-40.

[3] JOHN A L.Evidence against the Dorag(mixing zone)model for dolomitization along the Wisconsin arch:A case for hydrothermal diagenesis[J].AAPG Bulletin,2006,90(11):1719-1738.

[4] LAVOIE D,CHI G,ALPERT P B,et al.Hydrothermal dolomitization in the Lower Ordovician Romaine Formation of the Anticosti Basin:Significance for hydrocarbon exploration[J].Bulletin of Canadian Petroleum Geology,2005,53(4):454-471.

[5] WIERZBICKI R, DRAVIS J J, AI-AASM I, et al.Burial dolomitization and dissolution of Upper Jurassic Abenaki platform carbonates,Deep Panuke reservoir,Nova Scotia,Canada [J].AAPG Bulletin, 2006,90(11):1843-1861.

[6] SWART P K,CANTRELL D L,WESTPHAL H,et al.Origin of dolomite in the Arab-D reservoir from the Ghawar field,Saudi Arabia:Evidence from petrographic and geochemical constraints[J].Journal of Sedimentary Research,2005,75(3):476-491.

[7] AI-AASM I.Origin and characterization of hydrothermal dolomite in the western Canada sedimentary basin[J].Journal of Geochemical Exploration,2003,(78/79):9-15.

[8] DAVID A K,EBERLI G P,SWART P K,et al.Tectonic-hydrothermal brecciation associated with calcite precipitation and permeability destruction in Mississippian carbonate reservoirs,Montana and Wyoming[J].AAPG Bulletin,2006,90(11):1803-1841.

[9] 徐维胜.热液改造碳酸盐岩储层综合研究[J].内蒙古石油化工,2009,(1):20-21.

[10] 宋光永,刘树根,李森明,等.四川盆地东南地区林1井灯影组鞍形白云石成因及其意义[J].海相油气地质,2011,16(2):53-60.

[11] 李开开,蔡春芳,蔡镠璐,等.塔河地区下古生界热液流体及储层发育主控因素探讨——以S88和TS1井为例[J].石油实验地质,2010,32(1):46-51.

[12] 杨宁,吕修祥,郑多明.塔里木盆地火成岩对碳酸盐岩储层的改造作用[J].西安石油大学学报:自然科学版,2005,20(4):1-5.

[13] 黄擎宇,张哨楠,丁晓琪,等.鄂尔多斯盆地西南缘奥陶系马家沟组白云岩成因研究[J].石油实验地质,2010,32(2):147-153.

[14] 郑聪斌,章贵松,王飞雁.鄂尔多斯盆地奥陶系热水岩溶特征[J].沉积学报,2001,19(4):524-529.

[15] 李荣西,段立志,陈宝赟,等.鄂尔多斯盆地三叠系延长组砂岩钠长石化与热液成岩作用研究[J].岩石矿物学杂志,2012,31(2):173-180.

[16] 邓军,王庆飞,高帮飞,等.鄂尔多斯盆地多种能源矿产分布及其构造背景[J].地球科学 中国地质大学学报,2006,31(3):330-336.

[17] 杨华,陶家庆,欧阳征健,等.鄂尔多斯盆地西缘构造特征及其成因机制[J].西北大学学报:自然科学版,2001,41(5):863-868.

[18] 万丛礼,付金华,张军.鄂尔多斯西缘前陆盆地构造热事件与油气运移[J].地球科学与环境学报,2005,27(2):43-47.

[19] 段杰,张哨楠,丁晓琪,等.鄂尔多斯盆地西缘下古生界地层分析[J].四川地质学报,2008,28(4):272-275.

[20] 邓自强.中国岩溶型矿床初步研究[M].南宁:广西师范大学出版社,1998.

[21] 黄正良,包洪平,任军峰,等.鄂尔多斯盆地南部奥陶系马家沟组白云岩特征及成因机理分析[J].现代地质,2011,25(5):926-930.

[22] 杨威,王清华,刘效增.塔里木盆地和田河气田下奥陶统白云岩成因[J].沉积学报,2000,18(4):544-548.

[23] 卿海若,陈代钊.非热液成因的鞍形白云石:来自加拿大萨斯喀彻温省东南部奥陶系Yeoman组的岩石学和地球化学证据[J].沉积学报,2010,28(5):980-986

[24] 张中欣.热液改造白云石及其与油气的关系[J].辽宁化工,2011,40(1):72-75

[25] 杨大勇.黄铁矿生长机制研究[D].辽宁:东北大学,2008:1-62.

[26] 初凤友,陈丽蓉,申顺喜,等.南黄海自生黄铁矿成因及其环境指示意义[J].海洋与湖沼,1995,26(3):227-233.

[27] 金之钧,朱东亚,胡文瑄,等.塔里木盆地热液活动地质地球化学特征及其对储层影响[J].地质学报,2006,80(2):245-253.

[28] 张兴阳,顾家裕,罗平.塔中45井萤石成因与油气成藏[J].新疆石油地质,2004,25(5):479-482

[29] 吴茂炳,王毅,郑孟林,等.塔中地区奥陶纪碳酸盐岩热液岩溶及其对储层的影响 [J].中国科学:D辑 地球科学,2007,37(增刊Ⅰ):83-92.

[30] 薛天星.中国(天青石)锶矿床概述[J].化工矿产地质,1999,21(3):141-148

[31] 王振宇,王二伟,杨薇,等.塔中地区下奥陶统鹰山组热液白云岩内幕型储层形成机制及其分布特征[J].石油天然气学报,2011,33(12):41-45