“和谐指数”:超越经济至上主义

贝淡宁 莫映川

一、为什么要设计和谐指数

过去二十几年里,各种社会指标不断涌现,根据不同的标准来衡量人类福祉,并以此为各国排名。那么,为什么还要再设计一个新的指数呢?这是因为,目前最具影响力的社会指标之间尽管有所不同,但都存在一个共同的缺陷:它们都没有意识到,丰富多样的社会关系对人类福祉有着极为重要的影响。如果在一个社会中,大多数人都感到自由自在,生活幸福,但是不关心他人的福祉,那么从道德角度来看,这个社会是有问题的。简而言之,人类福祉的衡量指标应说明其在社会和道德层面对人类的意义。但是,大多数指标更侧重于个人自由和幸福这两个要素,似乎我们可以在只重视个人自由和幸福的社会中取得良好的发展,而不需要考虑社会关系、后代或者自然环境为此所付出的代价。我们将其称为“个人主义”的偏见。

1.自由是所有价值之母吗

“个人主义”的偏见在“自由之家”(Freedom House)的调查中最为明显。自1972年以来,这个总部位于美国的组织每年都进行“全球自由度”的调查,并根据各国对政治权利和公民自由的肯定程度进行排名。排名靠前的国家受到赞扬,而排名靠后的则备受批评。其评判标准建立在一个清晰的假设之上:对人类福祉而言,自由是最重要的价值。但是,如果我们和家庭成员之间关系恶劣、社会混乱不堪、国家长期与邻国处于战争状态、我们的生活又建立在对自然不可持续的剥削之上,那么即便拥有自由又有什么意义呢?诚然,自由作为实现丰富多样的社会关系的途径是非常重要的。但是与此同时,衡量人类福祉的指标不应该忽略社会关系,因为社会关系是影响人类繁荣的关键因素。

另外,自由本身无法在社会真空中实现。马克思主义者并不是唯一一个声称在物质较为富裕、秩序较为和平的社会环境中自由才能得到充分实现的学派。然而,“自由之家”忽略了实践自由所必需的社会环境。“自由之家”声称,该组织“对自由的观点并未受到所处文化的限制”,因为其设立的评判标准已经体现在《世界人权宣言》(UDHR)之中。但是,该标准并没有包括《世界人权宣言》中提到的社会和经济权利。更确切地说,“自由之家”是将美国宪法保护并强调的权利作为其道德框架,然后援引《世界人权宣言》中相关的权利作为论据。不出所料,在“自由之家”的排名中,美国一直都是“自由”国家。在最近的报告中,“自由之家”还公开呼吁美国履行“全球领袖”的职责,将自由和民主传播至世界其他国家,如有必要还可以动用武力。以色列是中东唯一一个被列为“自由”的国家,而“自由之家”完全没有提及受到以色列压迫的巴勒斯坦人。中国和朝鲜都被简单归为“不自由”国家,仿佛这两国的民主程度毫无差别。在“自由之家”的年度调查中,中国甚至没能挤进“部分自由”的国家名单。

这么说并非否认公民自由和政治权利的重要性,而是强调失去了物质基础的根基,大多数自由是毫无意义可言的。在中国这样“不自由”国家的富人,很可能比在美国这样“自由”国家的穷人生活得更好。贫困是自由面临的主要障碍。显然,如果我们更关注实践自由所必需的社会背景,就能提出与现在不同的政治建议,例如加强对减贫项目的支持。

那么,为什么不简单地根据物质财富,例如国内生产总值(GDP),来为各国排名呢?上世纪50年代到70年代间,GDP增长率的确是衡量国家福祉的标准方式;而且直到现在,它仍然是评价政府表现的依据。但是,GDP作为衡量人民福祉水平的指数,具有一定的误导性。GDP衡量的是国内的商业活动,认为安保与警察等防务开支能够对商业活动产生积极影响。因此,GDP增长掩盖了一系列社会问题,例如墨西哥在过去10年里暴力事件频发;加利福尼亚州在监狱上的开支超过了教育开支等等。在新加坡,有批评人士认为,通过大量移民(以增加劳动人口数量)来推动GDP增长,会让这个城市国家变得过于拥挤,令人无法忍受。JeffreySachs则指出,美国的经济体系正在不断侵蚀这个国家的灵魂,其罪魁祸首就是过剩:吃得太多,电视看得太多,物质消费太多——数百万美国人正在以这种方式生活。而在中国,GDP的快速增长对环境造成了严重影响,其生活方式和美国的过度消费一样不可持续。由此,我们可以很明显地看到,人均GDP和人类福利之间并无直接相关性。

为了回应这些批评传统发展模式片面强调经济增长,一切向GDP看齐的观点,联合国发展计划署(United NationsDevelopment Program)提出了人类发展指数(HDI),将人类福祉纳入衡量体系。自1990年以来,联合国发展计划署每年发布人类发展指数,根据人均寿命、受教育程度,以及购买力调整后的人均GDP,来衡量各国的发展水平。但是,早期的人类发展指数仍然受到了抨击。批评者认为,各国基于人类发展指数的排名和基于人均GDP的排名十分类似。随后,人类发展指数历经修正,开始把收入分配和性别平等考虑在内,但是其与人均GDP极度相关而导致结果相差无几的问题仍然存在。

或许,人类发展指数最大的问题在于其“个人主义”的偏见。和“自由之家”指数不同,人类发展指数的确考虑到了贫困对选择的制约,但是仍然将人类发展定义为“人们选择范围不断扩大的过程……理论上说,(人们能够获得的)选择范围可以是无限的,而且处在不断变化之中。但是在发展的任何一个阶段,有三个方面的选择是必不可少的:健康长寿、获得知识、获取体面生活所必需的资源”。但是,选择范围的扩大是那么重要吗,或者说是真正重要的吗?一个人可能活得健康长寿,而且能获得必需的知识和资源,但是如果他对家庭成员充满敌意,对其他公民漠不关心,对其他国家肆意压迫,其生活方式又充满浪费、在生态上无法持续,那么拥有自由和更多的选择又有什么意义呢?2013年的人类发展指数报告中,的确提到了环境压力和社会凝聚力对人类发展的重要意义,但是指数本身仍然只考虑了当前的福祉和自由程度,而没有将社会和道德层面纳入考虑,因此相比“自由之家”的指数其谈不上有所改进。

2.幸福是所有价值之母吗endprint

除7GDP,另一个衡量社会发展的重要指标就是各类“幸福”指标。设立幸福指标的目的,就是为了更直接地衡量福祉水平。自由和财富可能是实现幸福的重要条件,但是如果后者才是最终目标的话,为什么不直接询问受访者有多幸福,再比较各国人民的幸福度呢?但是即便这么做,也无法克服其他指标中存在的个人主义偏见。盖洛普世界民意调查(Gallup World Poll)通过询问“日常生活中的体验”——是否充分休息、受到尊敬、没有痛苦、时常思考——请受访者评估自己的总体生活满意度,但是这种方法完全没有考虑到社会和伦理因素。在调查中,以色列再次得到高分(位列第8位)。但是人们不禁感到疑惑,在以色列压迫邻国巴勒斯坦,使巴勒斯坦人生活处于水深火热的同时,以色列人怎么能感到道德上不受谴责,还能享受积极的日常生活呢?韩国得分则比较低(仅排在第56位),但是其原因之一是大多数韩国人勤奋工作,为了家庭成员牺牲了自己的福祉(香港地区和新加坡得分更低,并列第81位,其原因也是类似的)。韩国人没有选择更轻松惬意、更无忧无虑(即更为自私)的生活方式,所以他们就应该被扣分吗?加拿大和美国得分很高(分别排名第8位和第14位),但是如果他们选择的是环境上不可持续的生活方式,并对这种方式感到非常满意,那么他们的得分还应该这么高吗?又有多少美国人或加拿大人担心过,如果中国和印度的人均二氧化碳排放量上升至与它们同等的高度,自然界将面临严峻挑战呢?经济合作与发展组织(OECD)的美好生活指数(Beffer Life Index)衡量的是主观福祉程度。该指数也存在同样的问题:完全没有将社会和伦理层面的考量列入指数体系。

为了克服上述缺陷,人们正在不断探索更为综合的幸福指数。其中影响力较大的,就是受到佛教国家不丹启发而提出的国民幸福指数(GNH)。不丹研究中心(Centrefor Bhutan Studies)与加拿大国际发展研究中心(International DevelopmentResearch Center of Canada)共同合作,提出了国民幸福指数并应用到不丹研究中:“在国民幸福指数中,幸福的定义不同于主流西方概念。幸福是多方面的——并不仅仅是主观福祉,也不仅仅关注个人的幸福。对幸福的追求是集体行为,尽管个人能够对幸福有深切的感受。”因此,国民幸福指数衡量的是九个方面的国民幸福:心理健康、时间利用、集体活力、文化多样性、生态持续力、生活水平、医疗保健、教育和良好治理。

尽管相比之前的各种指数,国民幸福指数显然做得更好,因为它考虑到了人类福祉的社会和伦理层面,但是该指数并非毫无瑕疵。首先,国民幸福指数过于宽泛,难以在其他国家进行相同的测量工作。另外,国民幸福指数和不丹的佛教传统联系过于紧密,因此很难推广到其他国家:该指数甚至衡量了“一个人自我祷告所达到的精神高度,以及思考‘业、进行祈祷和冥想的频率”。

另一方面,国民幸福指数没有考虑到有关人类福祉的所有关键的社会关系。它没有衡量一国与其他国家的关系。可以说,在当今世界,任何一个国家都不可能、也不应该实现彻底的自给自足。不丹本身因为驱逐境内10万非法居留的尼泊尔族人,并剥夺其不丹公民身份而受到了抨击。此外,国民幸福指数也没有考虑家庭关系。在大多数——如果不是全部——的文化中,家庭是幸福和道德义务的源泉。因此,一个衡量人类繁荣兴旺的指数也应该将家庭关系纳入考量范畴。国民幸福指数倒是衡量了“根本的投票权”,但是投票权真的比幸福的家庭生活更为根本吗?

快乐星球指数(HPI)也衡量了幸福程度,并考虑到了社会和道德层面,同时为了适用于更多的文化背景,特意只选择了三个指标。该指数“利用个人福祉、人均寿命和生态足迹三方面的全球数据,旨在找到在最能为居住者提供长期幸福生活、同时不损害后代利益的国家”。快乐星球指数有其可取之处:生态足迹较大的高收入国家得分受到了严重影响。例如2012年报告中,美国在151个国家中仅位列第105名。但是,快乐星球指数也存在其他幸福指数所共有的问题。由于指数依赖的是主观评判的幸福程度,因此如果社会中充满了雄心勃勃(不满足现状)、至少部分是为了家庭而努力工作的人们,那么这个国家的得分就会降低:韩国在该指数的排名也不高,仅列第63名。而微笑之都泰国则排名第20位,这部分要归功于该国在主观福祉上排名较高。此外,快乐星球指数没有衡量国家之间的关系。指责美国的军事主义并不难,但是如果美国高昂的军费开支,为欧洲福利国家的幸福生活提供了安全保护呢?任何衡量人类福祉的指数,都应该考虑社会为其人民提供和平环境的能力。

3.提高对社会关系的重视

迄今为止最新、最全面的人类福祉指数是201 3年由哈佛商学院教授迈克尔·波特提出的社会进步指数(SPI,Social ProgressImperative 2013)。该指数旨在替代GDP成为衡量人类福祉的指标。由于该指数具体地跟踪了社会和环境结果,因此比人类发展指数和幸福指数更进一步。社会发展指数包括了52个指标,分属三大类:人类基本需求(营养、空气、水和卫生状况、居住地、个人安全)、福祉基础(能否获得基本知识、身心健康、生态系统可持续性)以及机会(个人权利、能否获得高等教育、平等、包容性)。最初的社会发展指数涵盖了50个国家,其计算结果也如人所料,即收入较高、环境较为安全的国家排名较高(瑞典排名第一),而七个非洲国家排名垫底。更令人惊讶的是,这样一个衡量国家满足国民社会需求程度的指数,依旧存在“个人主义”的偏见。在人类基本需求中,家庭并不在列。而国际关系对各国的影响也没有被提及,仿佛各国都是独立的个体,不会对彼此产生任何影响(以色列排名第16位,超过了许多并不压迫其他民族的国家)。

当然,没有任何一个指数是完美的,但是主要的全球指数都有一个相同的基本缺陷:它们忽视或者轻视了社会关系对人类福祉的重要性,以及社会生活中道德因素的重要性。我们并不否认,自由、财富和主观幸福度对人类福祉而言至关重要,但是社会关系尤甚于前三者。新近出现的一些指数的确做出了有益的尝试,力图囊括社会生活中更多的方面,但是这些努力还不够。或许最明显的缺陷,就在于目前还没有一个衡量人类福祉的指数考虑到家庭福祉这个因素,并以此为据为各国排名。因此,我们需要另一个指数——和谐指数一来克服其他指数存在的“个人主义”偏见。endprint

二、构建和谐指数

“和谐”(harmony)一词在英语中可能导致歧义。当笔者向一位西方的朋友提到建立“和谐”指数时,对方半开玩笑地说,“哦,那么朝鲜应该得分很高吧”?但是朝鲜得分很高的可能性只有一种,那就是如果和谐等于一致。然而,我们关心的并非这种“和谐”。我们所采用的“和谐”定义和汉语里的意思相近。在汉语中,“和”并不代表共识或者一致的想法。儒家思想中的“和谐”重视不同的社会关系所体现的多样性。我们的“和谐”定义就是受到了儒家思想的启发,并相信“和谐”在其他伦理传统中也能够得到共鸣。

1.“和谐”的概念

“和谐”在中国传统政治文化中具有核心地位,晚近,中国共产党又重新提出了这个概念。在2008年北京奥运会开幕式上,“和”的概念得到了强调,似乎这是中国文化的核心价值,以及中国对世界最大的贡献。政府可能是希望利用这个概念,承认中国社会中存在大量冲突,但同时暗示这些冲突应该以和平的方式得以解决(而不是像在毛时代那样,强调激烈的阶级斗争)。世界银行和中国国务院发展研究中心新近发布的《中国2030》也提出了“和谐社会”的概念,但是更多地将其作为一种理想状态用以启发中国的改革,而不是描述社会现状。和谐社会有3个目标——包容和公正的社会,与自然保持平衡、与他国进行和平、建设性的合作以实现共同的全球目标。鉴于这一概念首先是受到儒家伦理的启发,让我们先来简要介绍一下儒家理想中的“和谐”。

儒家强调,良好的生活首先应该包括丰富多样的社会关系。儒家最重视的就是在现实世界中生活的社会性。《论语》主要讨论的就是如何与人相处。一方面,他人是乐趣的来源,“有朋自远方来,不亦乐乎”。另一方面,由于每个人都对其他人负有一定的责任,因此乐趣也受到了限制。我们对那些照顾我们的人负有的责任是最大的。关心他人的道德产生于与家庭成员的互动,然后通过其他集体生活形式,扩展到其他人。

但是哪种社会关系是最重要的呢?儒家是赞成区别对待的:对那些与我们关系亲密的人,我们的伦理义务是最强的,而随着关系亲密度的递减,义务也随之递减。我们的确有博爱的义务,但伦理道德并不要求我们对陌生人也怀有与对熟人同样的感情和责任。我们将其称为“差等之爱”(gradedlove)。

和谐与一致的区别源自《左传》。《左传》中清楚地提到,“和谐”要求统治者能够倾听幕僚提出的不同政见。和谐与多样性的结合不仅能够带来审美的愉悦,在道德上也是可取的。我们将其称为“强和谐”(strong harmony)。

简而言之,儒家的和谐理想认为家庭成员之间、公民之间、国家之间以及人与自然之间的关系是人类繁荣兴旺的关键,因为这些关系不仅有关人类福祉,还能够产生社会责任。家庭是最重要的,其次是社会中公民间的关系、国家之间的关系以及人与自然的关系。这些关系都以维护和平秩序与尊重多样性为特征。但人们可能担心,儒家思想和中国文化的联系太紧密了。

就儒家思想本身的内涵而言,这不存在任何问题。和基督教或自由主义一样,儒家思想原本就是致力于成为普世伦理的。在历史上,儒家思想从中国传播至日本、韩国、越南等东亚国家,这解释了为什么所有东亚社会都更重视和谐的价值。在亚洲之外,还有其他许多社会和文化也非常重视和谐,即便它们在历史上并未受到儒家思想的影响。“班图精神”(Ubuntu)是撒哈拉非洲以南地区的主流伦理传统,它非常重视和谐,包括差等之爱。“好好生活”(Buen Vivir)的理念,则深深扎根在安第斯山脉的盖丘亚族人的世界观中。北欧国家的伦理传统和政治文化对社会和谐的重视,和东亚文化非常类似。加拿大的政治文化受到保皇派的影响,后者从美国革命中逃离,比起大张旗鼓地宣扬个人自由,他们更重视秩序与和谐。美国的社群主义者则声称,美国人民“内心的习惯”是关心家庭和社会关系的,尽管这种关心常常被掩埋在个人主义的涵义之下。

还有一部分不承认和谐对人类社会具有重要意义的人,可能是认为社会和谐根本不可能实现。和谐这一理想的基础在于,我们应该关心他人(和自然)。批评家可能会说,这么做是违背人类本性的,因为归根到底,人类是以自我为中心的动物,任何希望推广和谐这一价值的社会,注定要尝到失败的苦果。事实上,当代对人类大脑决策神经的研究显示,孟子的观点是正确的:当某个人感到痛苦时,大脑皮层较为活跃的区域,正好也是一个发育正常的孩子或成年人看到他人痛苦时,大脑皮层较为活跃的区域。即便是6个月大的婴儿,也更喜欢来帮助他的人,而不是袖手旁观的人;而比起袖手旁观,他们更讨厌咄咄逼人的人。去感受并设身处地为他人着想的能力,是人类在进化中保存的深层次秉性,而这些秉性在许多灵长类动物中都有所体现。当然,如果人们身处的环境限制甚至惩罚善意的行为,那么他们也有可能变得为了竞争而不择手段、自私自利。期待任何政府能够为实现完全的和谐提供基础是不现实的,但是期待政府能够尽其所能,为实现最大限度的社会和谐提供相应的环境,并非毫无现实意义的想法。

自由这一概念看上去更为普世的主要原因源自社会而非心理方面:二战以后,美国在全世界实行政治和经济霸权主义,其程度之深,使得美国政治文化的核心价值——个人自由——成为公认价值,而其他价值被认为是个别的、源自“落后的”社会背景。人类发展被认为是向更为自由的方向发展,而不是向和谐发展,衡量人类发展的指标也遵循这样的观点,即便全世界大多数人奉行的伦理传统中,和谐仍然占据更主要的地位。但是,随着美国的全球意识形态霸权地位不断被削弱,和谐作为普世道德理想的“当然”角色,在讨论人类福祉的全球话语中可能会得到强化。

但是,任何一个规范性指数都可能存在争议。在基督教或伊斯兰教中,个体和神之间的关系是最重要的关系:人类内部的关系只有在满足了神的意愿之后,才可能较好地发展。“班图精神”则强调与过世祖先之间的关系。佛教徒相信,个别的社会关系是痛苦的源泉,我们必须摆脱这些依附,才能得到解脱,到达极乐世界。在康德的自由主义中,在尊重他人权利的基础上,个体即便不和其他人进行过多的交往,在道德上也是可以接受的。康德主义者(功利主义者和佛教徒也一样)还会反对“儒家”的等差之爱,理由是每个人都不应该在道德上持有偏见,无论亲疏都应该有相同的(扶助)义务。当然,在实际操作中,大多数人都更重视与自己关系亲密的人,而不是平等地对待熟人和陌生人,或者神这样抽象的存在。这和世界上大多数伟大的哲学家和宗教领袖所倡导的恰恰相反。所以一方面,我们承认建立和谐指数这个想法也会受到争议。但另一方面,我们认为相对于那些将自由和幸福作为最高标准的全球指标而言,和谐指数的争议性较小。endprint

2.衡量和谐程度

和谐指数旨在衡量四种关系的和谐程度——也就是对和平秩序的维护和对多样性的尊重。这四种关系分别是家庭成员之间、社会(或国家)成员之间、各个国家之间和人与自然之间的关系。我们没有自行采集数据,而是使用最近公开发布的可靠指标,来衡量每个关系的和谐程度。这四种关系被进一步分为若干个指标,每个指标都有对应的衡量标准(见表1)。

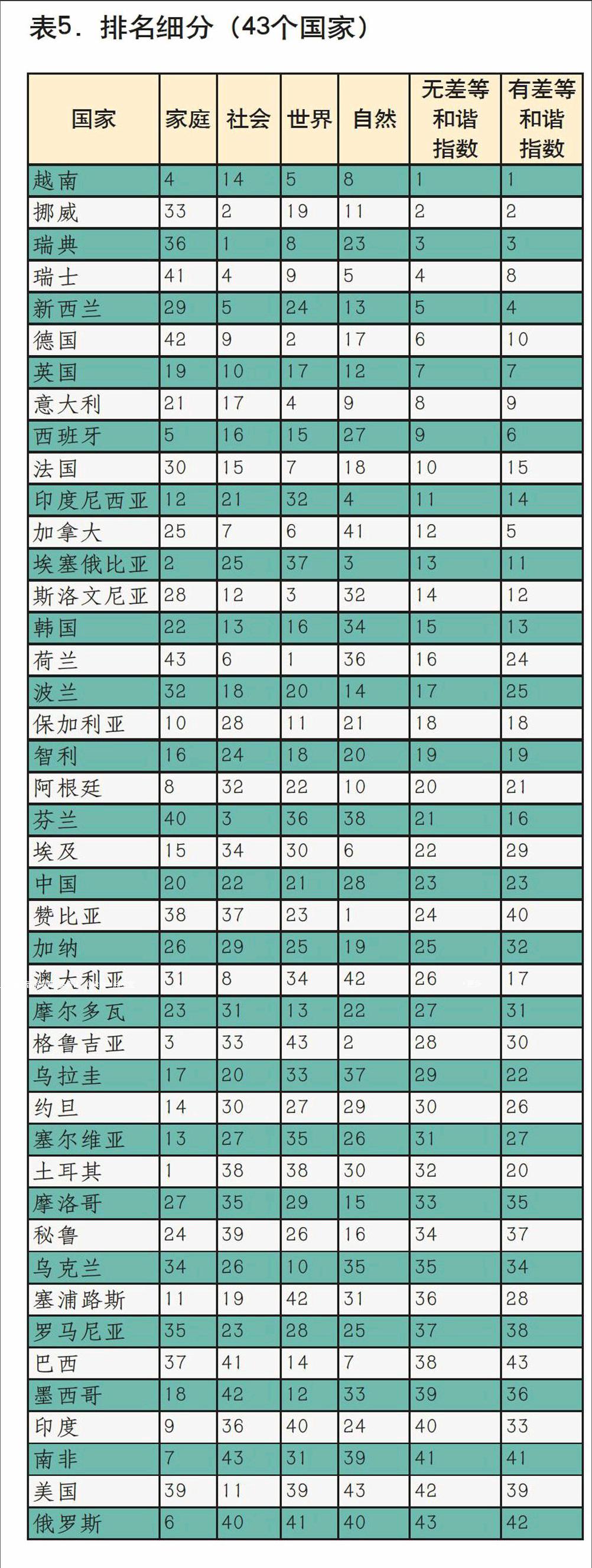

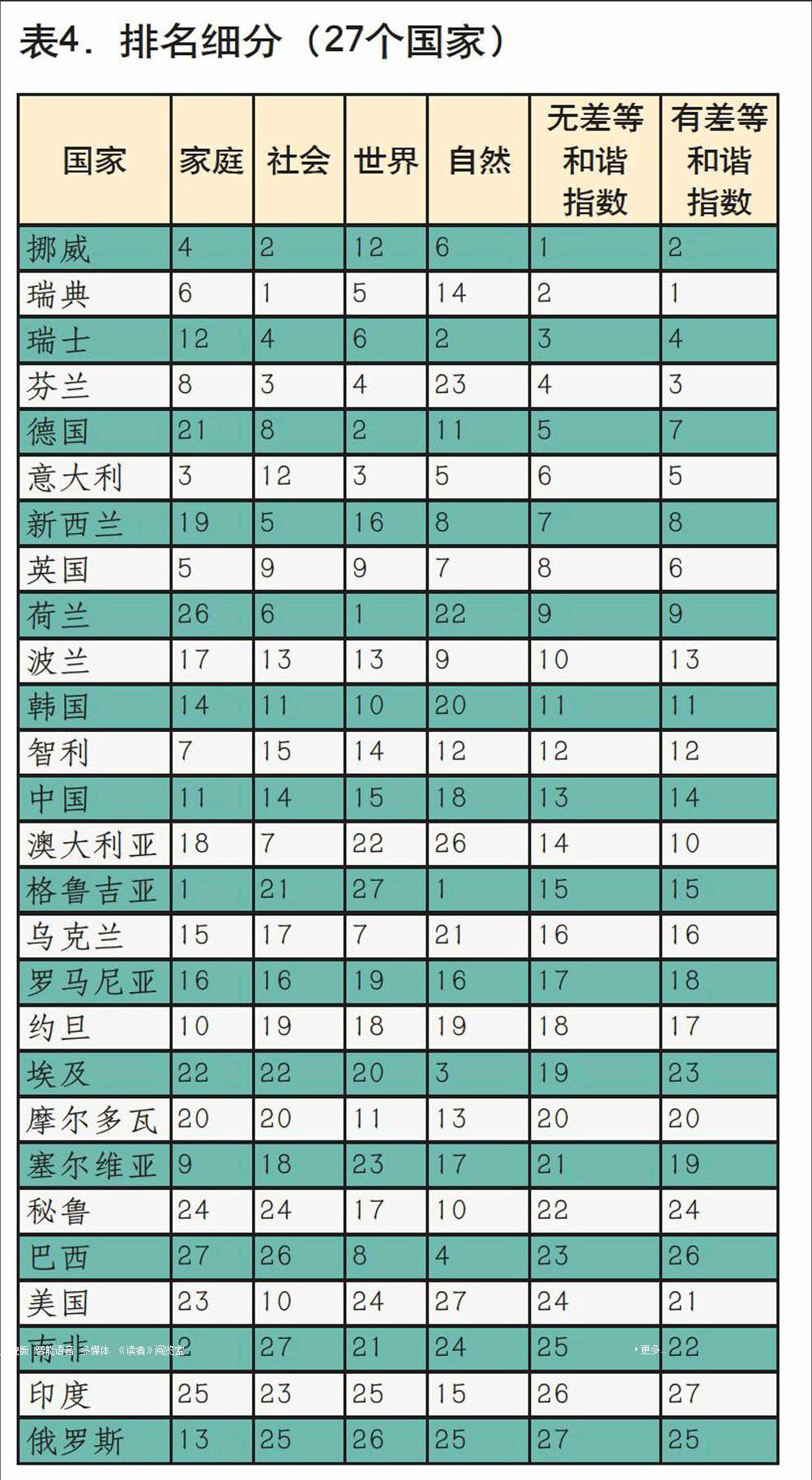

我们最初的和谐指数报告中只涵盖了27个国家。但是,在剔除了这两个指标(即减少“家庭和谐”的指标数量)之后,我们得以将研究推广至包括一些非洲国家在内的43个国家。我们将指标较多(但国家数量较少)的和谐指数命名为“综合和谐指数”。

三、结果分析

一个指数之所以有意义,不仅仅在于其结果与直观相符,还在于当其结果与直观不符时,能够提出可行、有益的政策建议,促进道德水平的提升。换言之,如果指数计算的结果出人意料,我们需要追问原因,但不应该因为结果与直观完全相反而感到过于惊讶。在理想状况下,研究结果都是意料之外、情理之中的。

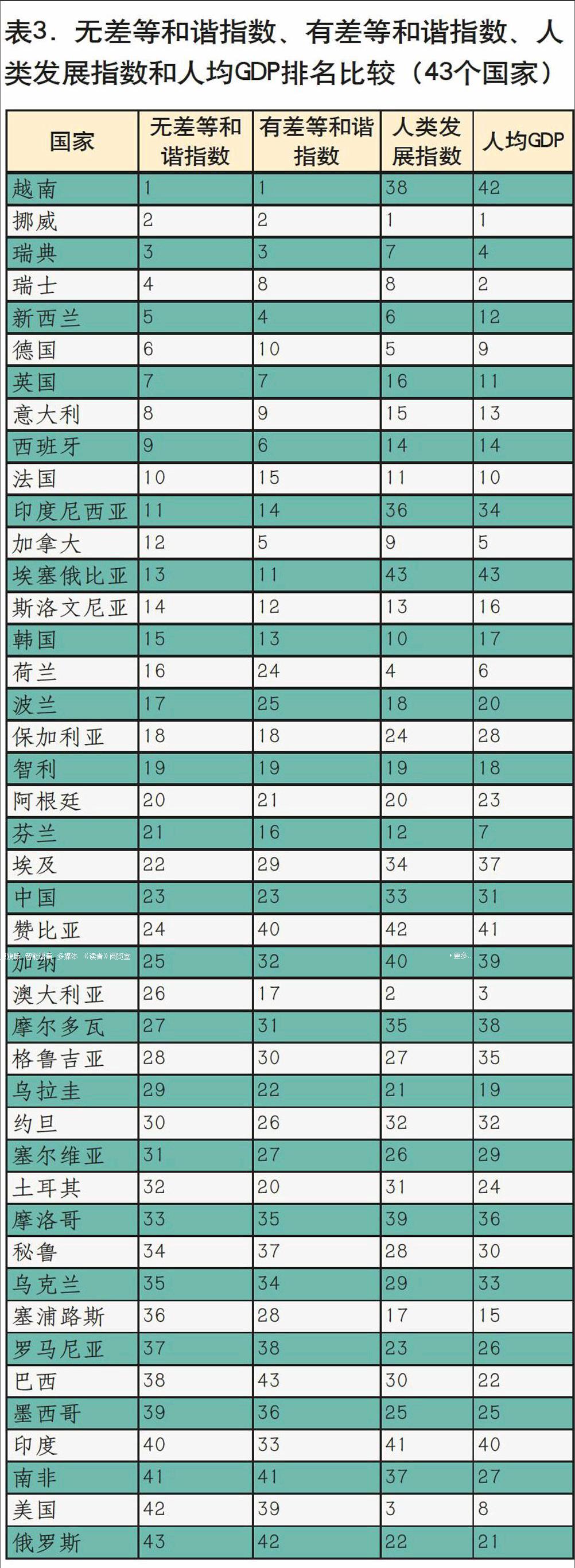

与人类发展指数相比,综合和谐指数排名和人均GDP的相关度没有那么高(见表2)。在和谐指数中,国土面积较小、收入水平较高的国家更倾向于排名靠前(前四名分别是挪威、瑞士、瑞典和新西兰)。这一结果应该是预料之中的,因为在规模较小、资源丰富的社区中建立和谐社会相对更容易。然而出人意料的是排名垫底的几个国家:和谐程度最低的五个国家分别是巴西、美国、南非、印度和俄罗斯。显然,人口数量是实现和谐社会的关键制约因素之一。事实上,人口的影响对人类发展指数和人均GDP的影响并没有那么明显,美国在这两个指标上仍然排名较高(分别为第三位和第七位)。对于人口较少的国家,上述三个指标的排名结果差别不大,但有两个国家是例外——在人类发展指数和人均GDP排名较高的澳大利亚和荷兰,在和谐指数的排名却相对较低。总之,较高的收入并不一定能实现和谐社会,尤其是在人口较多的国家中。

另一个有趣的发现是,民主——也就是拥有自由公平的选举体系,来选择最高领导人的政治体系—似乎在推动和谐社会的建设上并未发挥特别的作用。在综合指数中排名最高和最低的几个国家都是民主国家,而中国得分却高于作为民主国家的印度和美国。

综合程度较低的和谐指数表格——也就是由于16个国家缺乏相关数据,剔除了儿童与老年人自杀率、家庭暴力率的表格中——呈现了更加有趣的结果(见表3)。最令人惊讶的是,越南在表中排名第一。结果再次显示,和谐指数与人类发展指数或人均GDP之间存在着明显的差异。人类发展指数和人均GDP较低、但和谐指数较高的国家有三个:越南、印度尼西亚和埃塞俄比亚。在这三个收入水平不高的国家中,民主似乎在推动和谐方面并未起到突出作用:非民主国家越南比其他两个民主国家的排名要高得多。

通过比较无差等和有差等和谐指数,我们也能获得非常有趣的发现(再次强调,有差等和谐指数中,亲密的社会关系的权重更大)。无差等和谐指数得分较低,而有差等和谐指数得分较高的国家包括加拿大、澳大利亚、乌拉圭、土耳其和印度。鉴于在差等和谐指数中,与自然的关系所占的权重最低,因此我们可以猜测相比人与自然的关系,以上这些国家更重视人类之间的关系。而无差等和谐指数得分较高,差等和谐指数得分较低的国家包括德国、法国、荷兰、波兰、埃及、赞比亚和加纳。这些国家很有可能在社会关系上存在问题,但同时更重视人与自然的关系。

尽管仅根据第一年的和谐指数来提出政策建议,未免过于轻率,但我们还是形成了一些初步的看法。鉴于在国土广袤、人口繁多的国家中建立和谐社会似乎难度较大,一个明显的启示便在于应允许一定程度的权力下放以及本地层面的决策,以使大国能够在内部充分发挥小规模社会对和谐的促进作用。但是,更详细的政策建议则取决于各国具体国情。例如在中国,内部移民潮不仅将家庭成员隔绝开来,还导致了城乡不公平的“不和谐”状况。因此,中国若想提高和谐程度,就需要中央政府进行更多的干预,而不是之前提到的减少干预。

将排名数据进行细分,就能够解释各国得分的原因所在(见表5)。例如,埃塞俄比亚和格鲁吉亚在家庭和自然关系上得分较高,这就意味着两国需要在社会和国际关系两方面再接再厉。巴西在家庭和社会关系上得分较低,所以应该更关注如何改善这两类关系的和谐程度,才能提高总分。荷兰在家庭和自然关系上得分较低,因此需要对此加以改善。或许出乎许多人的意料,美国尽管在家庭、国际和自然关系上得分较低,但是在社会关系上却并非如此。美国拥有一个相对较为和谐的国内社会(至少部分要归功于宪法体系的稳定),但在其他三种社会关系上需要大大改进。

有三个国家——越南、印度尼西亚和埃塞俄比亚——虽然人类发展指数得分和人均GDP都很低,但是和谐指数得分却很高一因为它们在家庭关系和自然关系上得分很高(越南的国际关系得分也不错)。或许在富裕水平较低的国家里,培养和谐的家庭关系和自然关系更容易一些。如今,人们普遍意识到发展中国家必须采用生态可持续的发展方式(而且必须比西方国家做得更好),但是和谐指数同时指出,经济发展(也)不应该以破坏家庭关系为代价。可以看到,主张生态可持续的发展模式的观点所引起的争议,可能比主张不损害家庭和谐的经济发展模式的观点要少一些。这是因为,从道德角度很难为掠夺自然资源正名,尤其是当这种活动对其他国家产生影响的时候(全球变暖对所有国家一视同仁)。但或许原因更在于,某些“发达”社会的生活方式已经变得“个人化”,并不像较为贫困的社会那样重视家庭和谐。例如,收入较高的国家中,人们似乎并不在意自己是否能让父母骄傲(北欧国家在这个指标上得分最低。这也解释了为何在更重视该指标的43个国家排名中,芬兰的排名大大下滑了)。然而,收入更高的国家中,患忧郁症的人群比例也相对较高。这种公认的不良现象或许是家庭关系恶化的副产品。无论如何,我们还需要进行更多的社会科学研究,了解经济发展对家庭和谐的影响。我们还需要以更标准化的方式,思考在经济较为发达的社会中,家庭关系可取和不可取的方面。

鉴于和谐指数的设计受到了儒家传统的启发,而中国是儒家传统的发源地,其官方政治话语中也包含了和谐理想,因此关于中国还有几点值得说明。好消息是,相比其他人口较多的大国而言,中国的和谐指数得分更高:无论是在哪一种指数(综合、非综合、无差等、有差等)中,中国都排名中游。而要想提高得分,中国需要将自己与排名较高的国家进行比较,而不是和排名较低的美国等国比较。最明显的差异来自越南,该国在4种和谐关系中表现都比中国要好。在人与自然的关系中,越南的优势最为明显:在中国采取环境友好的经济发展模式之际,越南或许能够提供经验。但是在越南,“社会内部的和谐”是其弱项,因此中国需要借鉴其他国家来改善本国的情况。

我们再次强调,本文所提出的和谐指数为同类首创。这仅仅是一个试验,还有许多有待完善之处。从好的方面来看,和谐指数认识到了社会关系的重要性,而其他指标都忽略了这一点。建立和谐指数所需成本很低,也没有制度上的制约。但从另一方面来看,由于数据不足,我们的研究无法覆盖足够多的国家。如果预算充足,我们就能自行开展测量工作,以覆盖更多的国家。我们可以询问与和谐更为直接相关的问题,例如人们主观认为自己的四种社会关系和谐程度有多高。和谐指数也可以更为全面,涵盖对人类福祉具有重要意义的其他社会关系,如朋友关系、城市居民之间的关系等。我们需要更精确的方法来衡量多样性。最后,由于和谐指数尚属首创,无法比较各国和谐程度的变迁。未来,随着更多的和谐指数,以及更精确的测量方法的推出,这一缺陷有望被克服。

(作者单位:清华大学国际与比较政治理论中心)endprint