埕岛—桩海地区中生界火成岩油气成藏特征

武群虎

(中石化胜利油田分公司,山东 东营 257237)

引 言

济阳坳陷相继在惠民、东营、沾化、车镇等4个凹陷发现了辉绿岩、玄武岩、安山岩及火山碎屑岩等多类型火成岩油气藏,展示了较大的勘探潜力[1-3]。但由于火成岩油气藏分布规律复杂,准确认识和客观评价难度较大,往往造成勘探开发效果不佳。因此,如何精细刻画油藏分布规律,摸清油气富集特点,是该类油藏能否成功勘探开发的关键所在。基于此,对埕岛—桩海地区中生界火成岩油气成藏进行系统分析,以期为该区火成岩油气藏的勘探开发提供重要的指导。

1 区域地质概况

埕岛—桩海地区位于渤海湾南部的极浅海—浅海海域,构造上处于济阳坳陷埕岛、桩西及长堤3个潜山构造带的结合部位[4]。区域经历了印支—燕山早期的挤压逆冲、燕山晚期的拉张断裂及喜山期的定型3个构造演化阶段,构造格局受埕北、埕东和长堤3大断裂体系控制,发育了5组断裂,将该区分割为几个近 EW向的次级构造单元[5]。

中生界沉积地层厚度约为500~1500 m,地层分布与保存受NE向和NW向2组大断裂控制,自下而上将其分为坊子组(J1f)、三台组(J2s)、蒙阴组(K1m)、西洼组(K1x)。火成岩主要分布在西洼组和蒙阴组,平面上沿ZG29逆掩推覆带和ZG35挤压褶皱带分布。受构造控制,火成岩地层厚度分布具有从西向东、由北向南减薄的特点。全区共发育了爆发相、溢流相、火山通道相和火山沉积相4种火成岩相。其中南部地区以溢流相和火山沉积相为主,厚度较薄;北部地区以爆发相和溢流相为主,厚度大,分布面积广;在溢流相周缘多以火山沉积相和碎屑岩相沉积为主。

2 油气成藏条件分析

2.1 油源条件

研究区西北与埕北、南与五号桩、东与桩东凹陷相邻,凹陷内发育了2套湖相优质烃源岩,主要分布于和Es1-Ed下,岩性以大套湖相沉积的暗色泥岩、油泥岩为主。通过对原油样品地化分析资料进行分析,并利用生物标志物参数C27、C28和C29甾烷相对含量与周围生油凹陷原油进行对比研究,明确了不同区域油源方向及范围。

(1)埕北凹陷。研究区北部L21井和埕北凹陷LX291井原油甾烷质谱图具有很强的可比性(图1),认为北部L21井区原油来自埕北凹陷。

(2)五号桩凹陷。Z27井原油生物标志特征不同于埕北凹陷原油(Pr/Ph比大于1,具有明显的姥鲛烷优势;γ蜡烷含量低,γ蜡烷/C30藿烷为0.04~0.20,表明其烃源岩沉积环境为弱氧化淡水环境)。ZG46-ZGX47井以南区原油与五号桩凹陷Es3烃源岩具有很强的可比性,认为五号桩凹陷是中南部油气的主要来源。

(3)桩东凹陷。桩东凹陷原油特点具有姥鲛烷优势、缺乏γ蜡烷;Ts含量丰富,Ts/Tm为1.25~5.03,具有较丰富的C29Ts、C30重排藿烷,表明其源岩形成于淡水湖相沉积体系。通过桩东凹陷BZ34-2-1井与桩海地区ZX221井甾烷质谱图可以看出,甾烷C2920S/(20S+20R)值基本相同,表明研究区东部长堤一带原油来源于桩东凹陷(图1)。

图1 原油甾烷质谱图

图2 不同岩性含油百分含量图

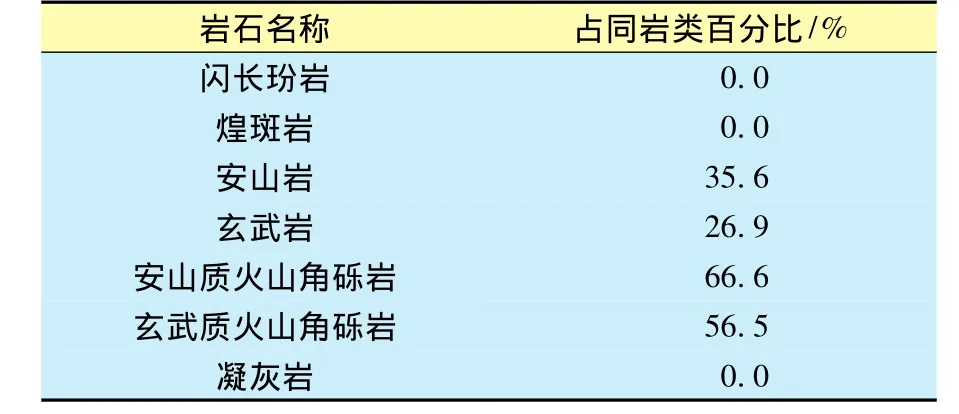

表1 同类岩石油气显示统计

2.2 储层条件

(1)岩性特征。研究区火成岩分为熔岩、浅成侵入岩、火山碎屑岩和火山沉积岩4类。岩性包括安山岩、玄武质安山岩、玄武岩、安山质玄武岩、煌斑岩、闪长玢岩、火山角砾岩、安山质(泥质)凝灰岩、凝灰质粉砂岩和沉安山质火山角砾岩等。主要含油储层为安山岩和安山质火山角砾岩,其储层形成与岩石裂缝的形成密切相关。岩石三轴压缩实验结果表明,在受相同作用力情况下,安山岩更易形成裂缝。首先与矿物成分有关,安山岩矿物成分以斜长石为主,为浅色矿物,脆性大,裂缝的发育及开启程度比暗色矿物好,加上安山岩和安山质火山角砾岩的原生孔隙发育,具备形成孔缝相连的储层改造条件。其次与岩浆特点有关,安山岩岩浆黏度大,流动性差,纵向上规模较大,受围岩侵蚀作用,岩体体积相对小,次生变化作用较弱,有利于储集空间的保存。另外,安山岩不仅可形成构造裂缝,而且还可以在顶部形成原生炸裂缝。因此,容易形成裂缝的安山岩是重要的火成岩油藏的储集条件。从钻井油气显示和含油性统计结果对比(图2、表1),油气显示和安山岩差不多的玄武岩,其成藏比安山岩相差很多。

(2)岩相特征。岩相对火成岩储层的发育和油气藏聚集起着明显控制作用[6]。已发现火成岩油藏主要分布在爆发相、溢流相内。爆发相的安山岩储层好于溢流相的玄武岩和安山岩,溢流相中的安山岩储层好于玄武岩。爆发相火成岩一般气孔小、少且孤立孔多,溢流相顶、底较中部的气孔发育。爆发相砾间孔缝、溢流相安山岩气孔均为较好的原生孔隙,但连通性差,可经过后期风化淋滤和构造裂缝的影响,极大改善储集性能,从而形成良好的储层。

(3)储层空间类型及特征。火成岩储集空间类型复杂多样,按照形成阶段分为原生孔隙和次生孔隙[7]。原生储集空间包括气孔、残余气孔、微孔、炸裂缝;次生储集空间包括基质内溶蚀孔隙、晶簇孔和构造缝等,以次生孔隙为主。通过对岩心的324个孔隙度、260个渗透率岩性测试数据统计分析,孔隙度分布在0~20%,主要分布在1% ~10%(约占60%);渗透率分布在0.1×10-3~10×10-3μm2,绝大多数渗透率小于 10 × 10-3μm2(约占85%以上),属于中低孔—低渗、特低渗储层。不同类型火成岩的储层物性差异较大,安山岩、安山质火山角砾岩储层物性较好,玄武岩储层物性较差。储层孔隙度与渗透率相关性较差(图3),表明储层非均质性较强,连通性较差,对优质储层空间的形成具有特殊的要求,只有那些具有网状裂缝发育带的火成岩才可能形成优质储层。

图3 研究区孔渗相关性

2.3 盖层条件

研究区主要发育区域和局部2类盖层,岩性以泥岩和火山岩致密层为主。区域性盖层以中生界不整合面之上广泛发育的沙河街组泥岩为主,其对前第三系的油气富集起到关键性的作用。如L24井3307~3362 m含油井段之上的10 m泥岩,就是区域性盖层。研究区不同期次火成岩之间的沉积间断具有形成局部泥岩盖层的条件。如L21井3409.0~3434.5 m含油层段之上的3.5 m泥岩,就是局部盖层。另外火成岩本身的致密层也可作为局部盖层,岩性主要为致密的溢流体玄武岩和玄武质安山岩,厚度大,早期埋藏未受到后期改造作用的情况下,可对油气起到封盖及侧向封堵作用。

2.4 运移条件

研究区以断层和不整合面作为油气运移主要通道。

(1)断层。断层既是岩浆活动的通道,同时也是油气运移的垂向通道。如埕东断层东端及ZG29等负反转断裂带等直接与生油凹陷的烃源岩相连,它不仅控制了火成岩的空间展布,而且断层直接切穿烃源岩层,使得油气沿断层面直接进入火成岩储层。

(2)不整合面。不整合面是油气横向运移的主要通道。西洼组、蒙阴组及内部多个不整合面长期遭受风化侵蚀作用,次生缝、洞极其发育,不仅能作为油气横向运移的良好通道,而且于构造高部位的侵蚀不整合面也是良好的油气聚集场所,不整合面附近火成岩的储层物性也有明显的改造作用。此外,在火成岩中的一些原生裂缝和次生裂缝也是油气运移的重要通道,尤其是在油气进入火成岩体时,裂缝提供了油气由火成岩表层向内部运移的通道和储集空间。

2.5 油气聚集保存条件

圈闭条件是火成岩成藏的关键。当火成岩体处于应力集中区时,易形成大量的构造裂缝,使得储层物性一般都比较好,同时构造高点是油气运移的最优指向部位,均可成为油气聚集的有利区域。

研究区火成岩含油气层段受控于中生界顶构造。中生界顶构造精细解释成果显示,沿ZG29断层上升盘发育了多个断块山,形成了以复杂断块圈闭为主的构造格局。断裂系统的特征说明,该区处在埕岛、埕东和桩西潜山的交汇处,受潜山发育史的双重构造运动影响,应力场的多次转换,对火成岩储层形成强大的挤压,使其产生了不同方向的张性裂缝、剪性裂缝和压性裂缝。其中早期裂缝多被充填,而晚期裂缝未被充填或部分充填。多期构造运动叠加,形成了错综复杂的断裂系统,在构造发育同时也控制了火成岩的空间展布以及断裂带两侧裂隙和微裂缝的发育。晚期的构造裂缝可以提高火成岩的储集性能,有利于油气的运移和聚集,同时裂缝也沟通了孤立的原生孔隙,提高了孔隙度和渗透率,并促进了地下流体活动,有利于次生储集空间的形成和储层的有效改造。已钻遇的火成岩油藏主要富集在埕东断层北东端和多条逆冲挤压断裂带交汇部位。

研究区火成岩岩体形成定型于新生界之前,油气大规模运移时期是东营至馆陶组时期,区域上有3大生油凹陷供烃,具有良好的成藏时空配置。沙河街组区域性泥岩盖层和火成岩间断形成的局部盖层是良好的封盖条件,早期停止活动的NW向断层可以形成侧向封堵条件。

3 油气藏特征分析

3.1 油气藏分布特征

图4 火成岩油气成藏模式

已发现的火成岩油藏主要分布在研究区的西北区。纵向上集中在西洼组,蒙阴组仅见少部分油气显示,三台组和坊子组火成岩分布极少,未发现油藏。平面上沿南北2个区分布。北区东以L30井为界,L30井以东火成岩不发育;西以ZG29井断层为界,向南包括了ZG29井和ZG32井断块。北区是主要油气藏发育区,含油层段为西洼组。其中L21井区主要在西洼组上段发育厚层油气藏,L23井在西洼组上、下段均有油气显示,主要集中在西洼组上下段分界处,沿不整合分布。南区以Z98井为中心,北端的火成岩未见任何油气显示,火成岩地层较薄,延伸范围小,连续性差,油气藏规模较小,主要含油井段为蒙阴组。其中Z98井在蒙阴组上、下段见到良好油气显示并获低产油。整体上火成岩含油层位从南向北由蒙阴组向西洼组过渡。

3.2 油气成藏模式

研究区火成岩发育于中生界,而提供油源的烃源岩为新生界沙河街组,成熟原油通过不整合面、断层及裂缝等多种途径运移至具有储集能力的火成岩圈闭中成藏。根据构造、储层岩性、烃源岩层位以及油气运移路径等多因素关系,将火成岩成藏归结为“新生古储型”油气成藏模式[8-9],细分为3种类型(图4)。

(1)裂缝-岩性油气成藏模式。该类油气藏是因多期断裂活动所生成的构造缝、微裂缝等沟通了火成岩的原生孔隙,形成有效储层而聚集成藏,主要储集岩体为安山岩。如L23井油藏,油气藏所属断裂既作为油气向火成岩运移的通道,同时在油气成藏过程中又可作为储集空间。

(2)不整合-岩性油气成藏模式。该类油气藏多分布于中生界潜山构造高部位,油气藏沿不整合面分布。受古地形地貌影响,风化淋滤作用较强,沿不整合面可形成良好的储集空间,其上部泥岩作为优质盖层,发育良好储盖组合而聚集成藏。如ZG32所钻遇油气藏属于该模式。

(3)断块-岩性油气成藏模式。该类油藏以断层为运移路径,断层直接切穿烃源岩层,使得油气沿断层面直接进入火成岩储层而聚集成藏。控制断块的断层在构造活动期可作为输导体系对油气进行运移,当油气充注结束、构造活动趋于平静时,断层作为封堵体系形成油气侧向遮挡。以L23-XZ101断块油气藏为代表,断层的发育连通了油源和火成岩有利岩相带,形成了高产油气藏。

3.3 有利勘探区块

根据研究区火成岩油气成藏特征,结合岩相分布范围及实钻井情况,选择构造圈闭条件较好、靠近断裂分布带、构造应力集中释放区以及规模较大的火成岩储集体发育区作评价首选。通过多因素综合评价出火成岩油藏的有利区块5个(表2、图5),落实有利勘探面积3.46 km2。

表2 火成岩有利勘探区块预测评价

图5 火成岩有利勘探区块综合评价

4 结论

(1)依据油源、储层、盖层、运移及油气聚集保存条件等6个方面的油气成藏要素分析,研究区中生界火成岩油藏具有四周环凹多源供烃、多套有利的储盖组合及良好的运移及保存条件,在有利的复杂断块圈闭内,形成了油气聚集成藏的良好场所。

(2)研究区中生界火成岩油藏主要分布在西北区的中生界上部的西洼组和蒙阴组,整体上具有由南向北、由蒙阴组向西洼组过渡的特点。

(3)研究区火成岩油藏为“新生古储型”油气成藏模式,可进一步细分为裂缝-岩性、不整合-岩性和断块-岩性成藏模式,这3种类型油气成藏模式发育区的5个断块均为下一步有利的勘探目标区。

[1]帅德福.济阳凹陷油气勘探[M].北京:石油工业出版社,2004:172-175.

[2]杜贤樾,肖焕钦.渤海湾盆地火成岩油气藏勘探研究进展[J].1998,12(4):1 -4.

[3]赵国连.济阳凹陷火山岩的岩石学与地球化学[J].矿物学报,2006,26(3):335 -345.

[4]王永诗.桩西-埕岛地区下古生界潜山储集层特征及形成机制[J].岩性油藏,2009,21(1):11-14.

[5]侯方辉,李三忠,王金铎,等.济阳坳陷桩海地区的古潜山断裂[J].海洋地质与第四纪地质,2005,25(3):69-73.

[6]郭永峰,罗静兰,刘化清,等.渤海湾盆地歧口凹陷中新生代火成岩储层特征[J].特种油气藏,2012,19(4):33-36.

[7]高斌,王伟锋,卫平生,等.三种典型火山岩储层的特征和综合预测研究[J].石油实验地质,2013,35(2):207-212.

[8]徐宏节,陆建林,于文修,等.长岭断陷火山岩储层形成及控藏作用[J].石油实验地质,2011,33(3):239-243.

[9]肖敦清,王桂芝,韦阿娟,等.黄骅坳陷火成岩成藏特征研究[J].特种油气藏,2003,10(1):59-61.