北大医院创新IT“中枢神经”

杨志杰

今年7月,去北京大学第一医院(下称“北大医院”)就诊的患者们不用通宵达旦地在挂号处排队了,可以通过微信预约挂号。

依靠微信平台,北京的部分医院在今年年初推出了预约登记服务,但是都没能够实现直接挂号。北大医院是北京第一家提供这一医疗服务的三甲医院。

患者通过搜索或者扫描二维码,关注北大医院的微信公众号后,经过实名注册,就可以预约该院大多数科室的号源,包括许多实名专家号,预约周期是7天。挂号成功后,患者凭短信中的预约识别码及身份证到医院窗口即可取号就诊。

继114预约挂号、社区转诊预约挂号之后,在移动互联时代,北大医院推出了新的挂号渠道。

北大医院计算机中心主任马靖翔介绍说,微信挂号背后的技术逻辑是将公众号与现有的114号池做了链接,患者通过微信挂号成功后,114号池就会减少相应的预约号。

此前,推出114预约挂号服务之后,经过大约一、两年时间的摸索,北大医院开放给114平台的预约挂号量逐渐占到了医院出诊服务总量的80%。系统自动生成医生的出诊表单后,工作人员会按照一定规则将其导入到114平台,而在出诊的前一天下午4点,114没有挂出去的号会返回到医院系统。

无论是何种挂号方式,对于大型综合性医院来说,想要解决的其实都是看病难的问题。

创建于1915年的北大医院,是我国最早创办的国立医院。目前有5个院区,布局较为分散,门诊院区在厂桥,第一住院部(妇幼)在府右街,第二住院部位于西什库,三部在交道口,男科中心在什刹海。每天北大医院新门诊楼与第二住院部之间的摆渡车都在地下四层的通道里风驰电掣般来回穿行。

医疗服务水平的提升是一个由量变到质变的过程。在北大医院,像微信预约挂号这样的服务创新还有很多,它们来自于医疗业务的各个环节,汇聚到一起,就能产生巨大的化学效应。

每一个细微的改进

两年前北大医院启用新的门诊楼,上线了大量特色应用,随后被许多医院效仿。在中国的三甲医院,惯常见到的景象是拥挤的人群、漫长的排队等候,在这个过程中,看病难的问题愈发突显。

在地铁四号线、六号线建成之前,由于地处二环内交通紧张地段,北大医院的日门诊量大约只有6000人次左右,随着这两条贯通南北、东西的地铁线路的开通,北大医院日门诊量迅速突破了10000人次。门诊量的激增并未给新建成的门诊大楼的运转带来很大的压力,相反的是,得益于应用创新,患者感受到了更好的服务。

一次、二次候诊系统是北大医院的特色应用。患者挂号完成之后,在候诊大厅内等待叫号,大屏幕会滚动提示,哪些患者将在哪个诊室由哪位医生接诊、等候队伍有多长,提醒患者事先做好准备,去诊室外候诊。患者来到诊室外时,面前有一个小屏幕,会告诉他医生正在给哪位患者看病,这位患者离开后,屏幕将立刻提示他进入。

在门诊楼的每一层,北大医院都设立了收费窗口,过去的交费长队也被分流。而在取药时,患者只需要在自助终端刷就诊卡,然后坐到椅子上等待叫号即可。门诊楼的药房大厅里设置了120张椅子,系统通过语音叫名和屏幕滚动叫名,告诉患者在几号窗口取药,患者可以就近就座,等待屏幕闪烁确认取药。在药房内,自动发药机为患者发好的药,会自动送到相应的窗口。

北大医院投入了1000多万元,上线了全新的检验系统,包括两套自动化验流水线。患者刷就诊卡后,贴有其条码标签的试管,在其抽血时将自动传送到窗口,并在抽血完成后将血样自动传递到化验环节。患者抽血检验等结果的时间显著缩短了。

早在新门诊楼建设之前,马靖翔就参与和主导了有关信息化内容的设计和规划。他也调研了大量医疗行业的领先应用,并将其引入到了新门诊楼的建设之中。例如上述叫号系统,最早是出现在南京的一些医院,经过反复沟通和测试,最终在北大医院落地。

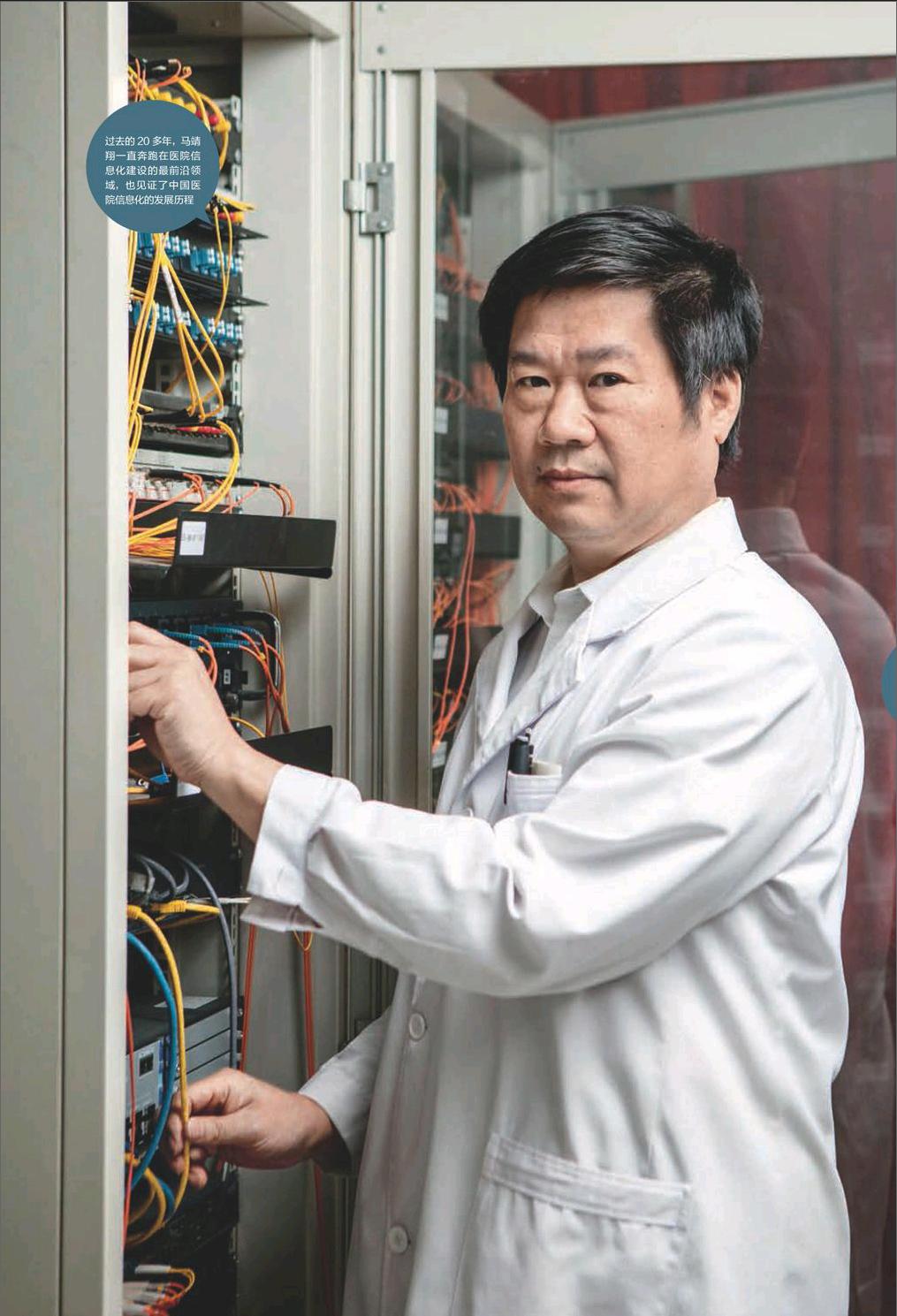

过去的20多年,马靖翔一直奔跑在医院信息化建设的最前沿领域,也见证了中国医院信息化的发展历程。

上世纪80年代,马靖翔曾经在北京市肿瘤研究所从事科研工作,曾主持研制了DNA扩增仪并获奖;到了90年代中期,他的工作重心转向新兴的计算机网络领域。经历了从ATM网到以太网,从集线器到交换机的全过程。

在他的主导推动下,如今,北大医院已经建成了基本覆盖医疗业务各个环节的规模庞大的IT系统集群。

以患者为中心

1995年前后,各大医院开始上线IT系统,当时只有HIS(医院信息系统)、门诊、住院等偏向于管理的系统,到了2000年以后,各种面向具体业务的系统,如影像、检验、备案管理、教学、科研、手麻、病理管理、电子病历等逐渐进入医院的IT系统集群。如今,各大三甲医院的各类系统大约都在80、90个以上。

马靖翔说,早期医院信息化建设大多是以财务为中心,例如HIS系统就是这样的代表,随后信息化建设的重点转向以患者为中心。

OA办公系统不是一个核心业务系统,但它确实有着广泛的用户和高频率的使用需求,对提高医院的核心竞争力有着重要的意义。

马靖翔很早就主持研发了北大医院的OA办公系统,提高了整个医院业务流的运作效率。在非常长的一段时间里,其都是整个行业内的一个领先应用。

医院内部的医疗网络与外界世界物理隔绝,检验OA系统成功与否的关键,要看其能不能真正被使用,如果将其放在内网上,也就在一定程度上限制了用户的登录。

马靖翔大胆地将北大医院的OA系统搭建在了互联网之上,并采用了多层级的安全保护机制。这样,医院的管理者们即使是出国、出差,也可以随时随地远程办公、移动办公。

为了推动OA系统的使用,马靖翔与北大医院院办等关键部门合作,推动这些部门的员工最先使用,除了基本的行政办公外,OA系统也担负着医院医疗业务报表发送和统计等任务。

OA系统也导入了人事信息,将个人工资、奖金、课题经费、科室奖金等财务信息导入,并提供查询服务。他说,与每个员工息息相关,于是大家都用了起来。

此外,北大医院的OA系统还有一些技术特色,例如,根据管理需求和特点自定义部门结构、角色权限、工作流程、分类维护等等,为随时调整管理流程提供保证;留有应用集成接口,易于在广域网上将多个这样的OA系统组成一个分布式群组大办公系统,并可与其他业务应用系统如医院的HIS系统等集成。

北大医院的OA系统将各部门员工紧密联系在了一起,形成了一个有机协同的整体。目前,每天上线的终端数量1600个以上,医院的整体管理和服务效率大大提升了。

近几年来,移动医护渐渐成为各个医院的标配。北大医院也很早就全面进入了移动时代。

移动医护的意义不仅仅在于更好的就医体验,其打通了从医生站、护士站到病床这几十米之间的信息通道,实现了对病人就诊全流程的监控和管理,能够大幅度降低医疗过程中可能出现的差错。

医生和护士们再也不用使用纸质的病历卡来服务病人了。每个医生的手中都拿着一个PAD,每一个病人——包括那些已经出院的和正在就诊的,所有病人的有关信息,医生都可以随时查阅。而每个护士的手中则都有着一个智能终端,这个终端将跟踪病人入院后所有就诊环节上的信息,做到对病人数据的实时采集和信息的实时处理。

马靖翔介绍说,移动医护的概念很早就提了出来,之所以到2012年左右才最终在各家医院落地,一个重要的原因是过去的无线带宽不够。移动医护在技术上讲,其实是将过去医院内部固定的医疗网络无线化,802.11n无线传输标准协议出来之后,wifi网络的速率达到了300兆,病人数据传输、影像查阅等需求得以满足,医院业务的连续性有了保证。

更智能化的未来

在马靖翔看来,北大医院虽然建成了庞大的IT集群,但在未来仍有许多挑战。北大医院将在大兴区新建南区分院,预计可容纳1200多张床位,相当于是另外一个北大医院的规模。

未来,新院区与原有院区系统的统一运维管理将是北大医院信息中心将要迎接的最大的挑战之一。

此外,与大多数三甲医院一样,北大医院也正在与信息孤岛战斗。信息孤岛是个各行业信息化建设的老命题,正如上文所述,各大医院在短短的几年内建成了大量的业务系统,形成了一个个孤岛。目前的解决方法是在各个系统之间做接口,调用数据,但在马靖翔看来这只是简单的信息融合,未来的发展方向将是建成各种软件有机集成的大平台。

一个更为先验性的规划被马靖翔勾勒了出来。北大医院新的干保楼即将开建,基于多年信息化建设经验和对最新医疗服务趋势的把握,马靖翔为这座大楼设计了一整套具有前瞻性的信息化建设蓝图。

由于干保楼具有涉密要求,因此建成后内部是独立的操作系统,将使用大量虚拟化的技术;大量全新的智能医疗应用也将在此落地,例如远程会诊、视真系统等。

回顾IT与医疗业务的关系,马靖翔说道,现在IT技术已经是北大医院的 “神经中枢”了,所有业务的开展都离不开IT系统。未来,医院信息化的发展方向将是为患者提供更个性化的服务,他描述了一个远程预约、远程会诊,远程传递病历的应用场景,患者将病历通过网络发到相应专家的手里,专家可以提前了解患者的病情,随后患者通过网络预约专家,在线诊断。“将来这种一对一的治疗模式将会兴起,这将是一个医院完全以病人为中心的时代。”马靖翔说。