四川盆地东北部中二叠统层序地层特征

刘雁婷,张文军,熊治富,赵永庆,季春辉

(中国石化勘探南方分公司勘探研究院,四川 成都 610041)

引言

四川盆地是海、陆相叠合的具有油气潜力的沉积盆地,其油气资源蕴藏的地层主要为海相碳酸盐岩地层[1]。近年来,随着对碳酸盐岩储集层的重视,四川盆地中二叠统油气勘探的重要性与紧迫性日益突出。

有关四川盆地中二叠统层序划分的问题,前人已从不同角度做过大量的研究工作。周雁[1]根据野外工作,参考不同相带层序发育特点,并针对碳酸盐岩生长特点与海平面变化的关系,将中扬子区中二叠世地层划分为6个三级层序;吴联钱[2]建立了四川盆地中二叠统层序地层格架,将其划分为5个三级层序,平均延时约4Ma。陈玉[3]将广元上寺栖霞组-茅口组划分为4个Ⅲ级层序。胡明毅[4]以Vail的层序地层学理论为指导,通过以岩性岩相转换界面为主的层序界面识别,确定栖霞组发育2个Ⅱ型三级层序。李凤杰[5]对川东北地区宣汉县渡口镇羊鼓洞中二叠统剖面的层序地层进行研究,识别出3种类型6个层序界面,将中二叠统划分为2个Ⅱ级、5个Ⅲ级层序。

在前人研究的基础上,本文运用野外露头观察、测井/录井、地震及古生物等资料,对四川盆地东北部中二叠统碳酸盐岩进行层序地层研究,分析各层序界面及层序地层特征,并探讨其对储层的控制作用,为下一步油气勘探提供新的科学依据。

1 地质背景

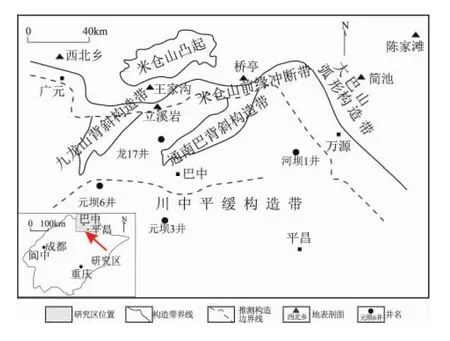

四川盆地东北部位于扬子板块的西北缘[6-7]。其北侧为秦岭造山带南缘的米仓山冲断构造带,东北侧为大巴山弧形冲断构造带,西北侧为龙门山造山带[6-7](图1)。四川盆地中二叠统地层包括梁山组、栖霞组和茅口组[2]。梁山组为一套滨岸-沼泽相沉积物,与下覆志留系为不整合接触,厚3~20m,岩性主要为褐黄色-黑色含炭粉砂岩、炭质泥岩夹煤线,局部夹灰白色细粒石英砂岩。栖霞组在全区连续分布,上、下分别与茅口组及梁山组整合接触,厚约80~180m,主要由一套缓坡-台地相的沉积物组成,可细分为两段:栖一段主要为深灰-灰黑色含生屑泥-细粉晶灰岩,夹绿藻屑泥晶灰岩及泥质、硅质条带;栖二段主要为浅灰、灰色亮晶生屑灰岩,含生屑细粉晶灰岩。茅口组与下伏的栖霞组整合接触。茅口组总体为缓坡沉积,可细分为3段:茅一段主要为深灰-黑灰色生屑泥-细粉晶灰岩,含生屑泥-细粉晶灰岩夹细粉晶灰岩,常夹泥质条带,局部含硅质团块;茅二段主要为深灰-黑灰色泥-细粉晶生屑灰岩,含生屑灰岩,偶夹泥质条带及细晶云岩,常含硅质团块;茅三段主要为深灰色细粉晶生屑灰岩,夹含生屑灰岩及细粉晶生屑灰岩。

图1 区域位置图Fig.1 Location of the study area

2 沉积特征

二叠纪前,川东北地区长期遭受剥蚀。二叠世早期,地壳全面下沉,古太平洋海、古地中海海水经秦岭海槽侵入,四川盆地发生较大范围的海侵,在加里东运动隆升形成的志留纪准平原化基础上开始了沉积,发育了梁山组滨海沼泽相沉积。之后,大规模的海侵到来,水深逐渐加大,整个四川盆地表现为正常浅海碳酸盐岩沉积[8]。

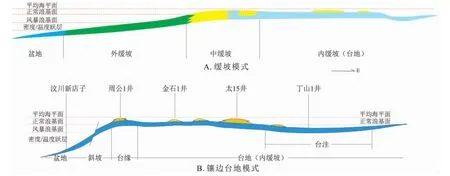

二叠系沉积前,四川盆地具有中西部高,东西两侧低,西陡、东缓的地貌特征;二叠系沉积时期,高部位演化水下隆起,控制二叠纪碳酸盐岩沉积[9]。根据四川盆地内区域地震大剖面的解释及野外露头、钻井岩性、测井特征综合研究,以岩石学特征、沉积构造和古生物化石等多种相标志分析为基础,建立了中二叠统栖霞组-茅口组地层的两种沉积模式:缓坡型碳酸盐台地模式(图2A)及镶边台地模式(图2B)。川西地区中二叠统沉积早期主要受加里东古地貌(川中古隆起)影响并受到龙门山古断裂控制,主要发育碳酸岩盐镶边台地沉积,中晚期相带继承性发育。镶边台地相发育在川西南-川西北一带,可以进一步划分为台地(内缓坡)相、台缘相、斜坡相、盆地相。沉积前古地貌表现为中部高(川中古隆起),两边低且坡度缓特征,中晚期受峨眉地裂运动持续影响,整体表现为南高北缓的特征,发育碳酸盐岩缓坡沉积。缓坡模式主要发育在川东北及川东南地区,总体分为4个带,可以进一步划分为中缓坡相、外缓坡相、内缓坡相。四川盆地东北部中二叠统主要以发育缓坡沉积为主,西北部的西北乡露头剖面发育镶边台地沉积。

2.1 缓坡体系

2.1.1 中缓坡相

此相带形成于正常浪基面以上,平均海平面以下,受波浪作用影响大,水体较浅且能量相对较高,主要发育生屑滩沉积。向海一侧渐变为外缓坡。该相带主要分布在研究区的栖霞组二段及茅口组二段、三段地层中,其沉积物主要为亮晶砂屑灰岩、亮晶生屑灰岩,以及被不同程度白云石化的生屑灰岩。含有大量的窄盐度生物碎屑,如腕足、苔鲜虫、海百合、海胆、蜓、有孔虫和海绵碎片等,腹足和瓣鳃也很丰富。

2.1.2 外缓坡相

相对于中缓坡相而言,外缓坡相的沉积水体较深,形成于平均浪基面至最大风暴浪基面之间的海底,总体能量较低。主要形成了大套深灰色、灰黑色中-厚层状的泥晶石灰岩、(含)生屑泥晶灰岩。

2.1.3 内缓坡相

在台地内部向陆一侧,主要为内缓坡相区,沉积水深相对大于中缓坡相沉积,沉积面积大,为盐度基本正常、水循环良好的浅海沉积环境。主要沉积泥晶灰岩、生屑灰岩。

2.2 镶边台地体系

2.2.1 台地相

相当于缓坡体系的内缓坡相。

2.2.2 台缘相

发育在斜坡与台地之间的过渡地带,水浅,透光性好,盐度正常,有强烈的海浪和波涛,有良好的海水循环和充分的自由氧,适合大量生物生长。台地边缘浅滩是台地边缘环境沉积的高能浅滩,岩性主要为生屑灰岩,由于长期暴露,易于后期白云石化。西北乡露头剖面栖霞组中出现灰色中粗晶白云岩及亮晶生屑白云岩。

2.2.3 斜坡相

处于盆地与台地边缘之间,位于浪基面之下,基质为低能的灰泥、泥质,间夹高能的来自台地的碳酸盐岩塌积体。

2.2.4 盆地相

位于密度层之下的深水低能环境,水深较大,能量低。汶川新店子剖面为深水盆地相沉积,岩性主要为泥质灰岩夹硅质条带及千枚岩(泥岩变质而成),并且沉积厚度仅为20m左右。

图2 四川盆地东北部中二叠统沉积模式Fig.2 Sedimentary models for the Middle Permian strata in northern Sichuan Basin

3 层序特征

3.1 层序界面

层序研究的关键是层序界面的识别[10-11],通过野外露头、钻井、测井及地震资料的综合分析,在川东北中二叠统地层中识别出4种类型的层序界面。界面类型包括隆升侵蚀不整合面、暴露层序不整合面、海侵上超不整合面及岩性岩相转换面。

3.1.1 隆升侵蚀不整合面

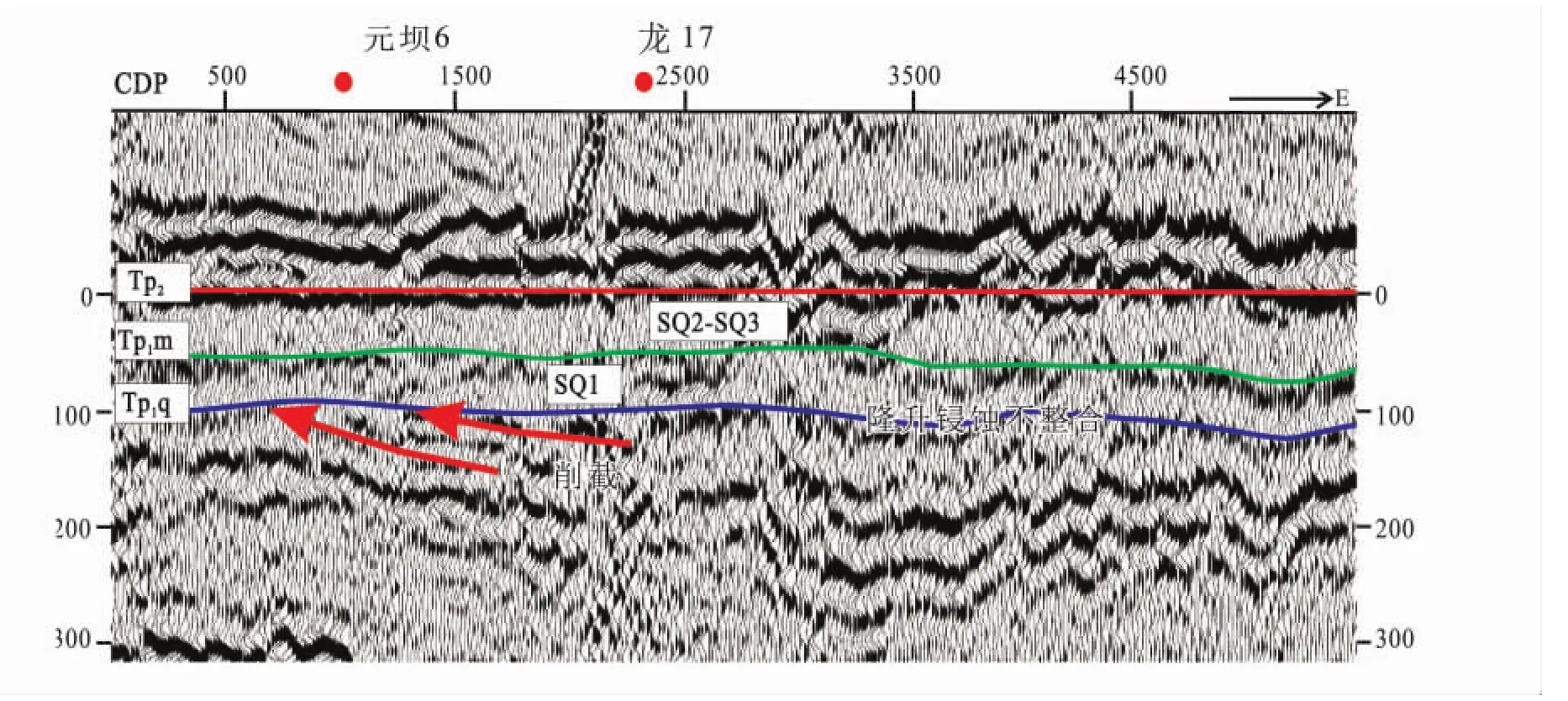

隆升侵蚀不整合面为二级层序界面,是由构造隆升和全球海平面下降两种因素叠加而形成的层序不整合,但构造作用的影响大于基准面下降的影响[12]。这类界面反映的构造隆升作用常常是局部的,主要为造陆作用。界面的上、下地层的接触关系主要为平行不整合或微角度不整合,代表的沉积间断在数百万年至数十百万年之间。在川东北地区中二叠统识别出的隆升侵蚀不整合面为梁山组与志留系之间的界面及茅口组与吴家坪组之间的界面。梁山组与志留系之间的界面的上、下岩性变化明显,由志留系的泥页岩夹生屑泥晶灰岩变为中薄层的粉砂岩、泥岩粉砂岩,地震剖面上可见明显的削截现象(图3)。茅口组与吴家坪组之间的界面上、下岩性变化明显,界面下伏茅三段的生屑灰岩、泥晶灰岩,界面上覆吴家坪组的灰黑色碳质页岩、钙质泥岩及泥质灰岩等;测井曲线显示界面上、下变化明显,自然伽马曲线由低值变为明显的高值,电阻率曲线由高值变为低值,具有明显的台阶。

3.1.2 暴露层序不整合面

暴露层序不整合面是盆地构造活动稳定时期,海平面升降发生转折形成的界面,以海平面相对下降为主导因素,使原沉积区暴露地表造成原岩部分溶蚀或溶解而形成的[13]。沉积物裸露于地表或处于大气渗流带,并在早期成岩阶段沉积物界面与大气水发生混合,表现为海平面下降记录。在研究区中二叠统识别出的暴露层序不整合面为栖霞组和茅口组之间的界面,它与较晚的海侵上超不整合面叠合,形成先暴露、再海侵上超的层序不整合面。西北乡露头剖面在此界面之下发育有混合水白云岩化的晶粒状白云岩,由于暴露而遭受溶蚀形成溶孔,为海平面下降、暴露的标志,说明栖霞组与茅口组为暴露不整合关系。钻井的测井曲线显示界面上、下也有明显变化,由低值变为高值,电阻率曲线由起伏明显的中低值指状-箱状变为相对较为平直的中值锯齿状。但该界面在地震剖面上表现不明显。

3.1.3 海侵上超不整合面

海侵上超不整合面形成于海平面主体上升期,反映盆地构造沉降与海平面上升同步[13]。在中二叠统识别出的海侵上超不整合面为茅口组一段和二段之间的界面,界面上、下岩相变化大,界面下伏茅一段的生屑灰岩,界面上覆茅二段的深灰色含泥灰岩、生屑灰岩,反映出海平面的上升趋势。

3.1.4 岩性岩相转换面

图3 川东北地区中二叠统SQ1底界的削截现象(TP2拉平)Fig.3 Truncation at the basal boundary of SQ1 in the Middle Permian strata in northeastern Sichuan

岩性岩相转换面常见于Ⅲ级以下层序中,它是因海平面升降变化造成沉积环境发生改变,使界面上下沉积物产生明显的差异而形成的[5],多为体系域之间的界面。栖一段与栖二段之间的界面为栖霞组内部的岩性岩相转换面,由相对水深的外缓坡向相对水浅的中缓坡转换,反映海平面上升到最高后开始下降的沉积响应。

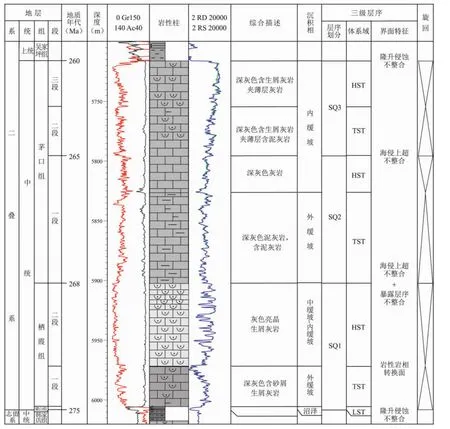

3.2 层序划分

以钻井、测井和地震资料为基础,综合年代地层、岩石地层及生物地层研究成果,结合沉积相分析,在详细划分三级层序界面及其内部体系域界面的基础上,将川东北地区中二叠统划分为3个三级层序(SQ1~SQ3,图4)。其中SQ1包括梁山组和栖霞组,时限约7Ma;SQ2包括茅口组一段,时限约3Ma;SQ3,SQ3包括茅口组二段-三段,时限约5Ma。

3.2.1 SQ1

SQ1包括梁山组和栖霞组,绝对年龄275~268Ma,时限7Ma,生物见蜓类Nankinellaorbicularia等[14-15]。SQ1 底界(SB1,年龄 275Ma,岩石地层中二叠统梁山组/古生界志留系界面,晚加里东及海西运动构造不整合面,地震TP1界面)为隆升侵蚀不整合面,下伏志留系砂泥岩。SQ1顶界(SB2,年龄268Ma)为暴露层序不整合与海侵上超层序不整合叠加的复合界面。西北乡露头剖面见混合水白云石化灰岩,溶蚀孔洞发育。

可将SQ1划分为低位体系域、海侵体系域和高位体系域。低位体系域对应于梁山组,为一套滨岸-沼泽相的褐黄色-黑色含炭粉砂岩、炭质泥岩夹煤线,局部夹灰白色细粒石英砂岩。海侵体系域对应于栖霞组一段,受海侵影响,海平面迅速上升,川东北地区接受碳酸盐岩沉积,主要发育外缓坡沉积的深灰色泥晶灰岩、泥质灰岩或含生屑灰岩等。高位体系域对应于栖霞组二段,海平面上升到最大位置后,主要发育台缘生屑滩或中缓坡的浅滩,晚期海平面下降,台缘遭受暴露,发育灰色、浅灰色的砂糖状白云岩,中缓坡发育云质生屑灰岩、生屑灰岩等。测井曲线上,可以看到自然伽马曲线由海侵体系域明显的中高值锯齿状变为高位体系域的低值微小锯齿状,电阻率曲线由海侵体系域的中低值锯齿状变为高位体系域的起伏明显的指状-块状。

3.2.2 SQ2

SQ2包括茅一段,绝对年龄268~265Ma,时限3Ma,生物见蜓类 Neoschwagerina 等[15-16]。SQ2 底界即SQ1顶界SB2,SQ2顶界(SB3,年龄265Ma)为海侵上超层序不整合面。可见茅二段的泥晶灰岩覆盖在茅一段的生屑灰岩之上。

SQ2可划分为海侵体系域和高位体系域。海侵体系域对应于茅口组一段下部,海平面上升,主要发育外缓坡沉积的深灰色泥晶灰岩、泥质灰岩或含生屑灰岩等。高位体系域对应于茅口组一段上部,海平面上升到最大位置,由于海平面上升位置较高,SQ2也发育外缓坡的深灰色泥晶灰岩、含泥灰岩等。部分地区发育中缓坡的生屑滩沉积。

3.2.3 SQ3

图4 HB1井中二叠统层序与沉积综合柱状图Fig.4 Generalized column of the Middle Permian sequences and sedimentary facies through the HBI well

SQ3包括茅二段和茅三段,绝对年龄265~260Ma,时限5Ma,生物见蜓类Metadoliolina multivoluta等[14-15]。SQ3 底界即为 SQ2 顶界 SB3,SQ3 顶界(SB4,年龄260Ma,东吴运动构造不整合面,为隆升侵蚀不整合面、地震TP2界面,上覆吴家坪组地层)。

将SQ3划分为海侵体系域和高位体系域。海侵体系域对应于茅口组二段,海平面上升,主要发育外缓坡沉积的深灰色泥晶灰岩、泥质灰岩或含生屑灰岩等。高位体系域对应于茅口组三段,海平面上升到最大位置,主要发育台缘生屑滩或中缓坡的浅滩,岩性主要为灰色生屑灰岩、含生屑灰岩等。测井曲线上,可以看到自然伽马曲线由海侵体系域起伏明显的中高值块状-指状状变为高位体系域的中低值指状-锯齿状,电阻率曲线由海侵体系域的中低值锯齿状-指状变为高位体系域的相对平直的齿状。

4 层序对储层的控制作用

层序对储层的控制作用主要包括两个方面。一是层序控制了沉积相,中二叠统台缘及中缓坡的滩相沉积主要发育在高位体系域,不仅影响了主要储层的分布范围,还控制了碳酸盐岩储层原生孔隙的发育;二是碳酸盐岩发育受三级层序海平面升降控制,栖霞组与茅口组之间的层序界面局部是暴露面,界面之下的高水位体系域滩相储层常常被改造,优质储层明显受控于海退半旋回。

4.1 层序对沉积作用的影响

一般来说,高能-较高能的沉积相带有利于储层的形成与演化[16]。层序的海侵体系域由于海平面上升,沉积水体较深,多为能量较低的外缓坡沉积,发育深灰色、灰色泥晶灰岩、泥晶含生屑灰岩及泥质灰岩等,岩石较为致密,多为非储层,但可以作为良好的生油层。高位体系域由于海平面上升到最大位置,碳酸盐岩快速生长,主要为台缘或中缓坡的浅滩沉积,比中-低能环境下的滩相灰岩原生孔隙发育,且通常为高能环境,水动力较强,沉积物颗粒在强水流中受到不同程度的磨蚀作用,灰泥及细颗粒大部分不能保留,易形成灰泥基质少的生屑灰岩,其部分原生的孔隙可以保存下来,为孔隙发育及后期改造创造良好条件。

4.2 层序对成岩作用的影响

栖霞组与茅口组之间的层序界面局部是暴露面,是大气淡水岩溶作用面。界面之下的高水位体系域滩相储层常常被改造,储集性能改善。

海侵体系域,海平面上升速率较快,尽管局部高地有滩相灰岩发育,但外缓坡整体上为一个水体相对较深、能量较低、生长速率较慢的沉积环境,缺乏普遍暴露接受大气淡水改造的条件,暴露溶蚀弱,也难于发生同生-准同生云化作用。因而,海侵体系域灰岩次生溶蚀孔隙多不发育,储集性能相对较差。

高位体系域,海平面停滞-下降,水体相对较浅、能量较高、碳酸盐岩生长速率较快,滩灰岩发育且规模明显增大。在三级海平面海退背景下的四级旋回中的海退半旋回,岩石经常暴露于大气淡水环境中,未(弱)成岩的滩相沉积物频繁暴露,遭受淋滤,接受(准)同生期大气淡水的溶蚀改造,发生选择性溶蚀,形成较多的粒间溶孔和晶间溶孔等。此外,由于受到混合水的影响,发生较强的混合水白云岩化作用,云化作用除形成白云岩之外,还会产生一些晶间孔隙。这些孔隙还可部分保留下来,构成现在的储集空间,对优质储层的形成做了重要的贡献。但由于沉积环境的不同,从西部的台缘向东部的缓坡方向,白云岩化逐渐减弱。

5 结论

(1)通过野外露头、钻井、测井及地震资料的综合分析,在川东北中二叠统地层中识别出4种类型的层序界面。界面类型包括隆升侵蚀不整合面、暴露层序不整合面、海侵上超不整合面及岩性岩相转换面。划分了3个三级层序:SQ1包括栖霞组,时限约7Ma;SQ2包括茅口组一段,时限约3Ma;SQ3包括茅口组二段-三段,时限约5Ma。三级层序的平均时限约5Ma。

(2)层序对储层的发育具有控制作用,主要包括两个方面,一是层序控制了沉积相,中二叠统台缘及中缓坡沉积主要发育在高位体系域,碳酸盐岩储层的原生孔隙发育;二是碳酸盐岩发育受三级层序海平面升降控制,栖霞组与茅口组之间的层序界面是暴露面,界面之下的高水位体系域滩相储层常常被改造,优质储层明显受控于海退半旋回。

[1]周雁,陈洪德,王成善,等.中扬子区下二叠统层序地层研究[J].地层学杂志,2005,29(3):270 -280.

[2]吴联钱,胡明毅,胡忠贵,等.四川盆地下二叠统层序地层学研究[J].石油地质与工程,2010,24(6):10 -13.

[3]陈玉,肖传桃.四川广元上寺二叠系层序地层研究[J].长江大学学报(自然科学版),2011,8(9):28 -31.

[4]胡明毅,魏国齐,胡忠贵,等.四川盆地下二叠统栖霞组层序-岩相古地理[J].古地理学报,2010,12(5):515 -526.

[5]李凤杰,陈荣林.四川盆地东北地区中-下二叠统层序地层特征研究[J].石油实验地质,2008,30(5):472 -477.

[6]敬朋贵.川东北地区礁滩相储层预测技术与应用[J].石油物探,2007,46(4):363 -369.

[7]高长林,刘光祥,张玉箴,等.东秦岭-大巴山逆冲推覆构造与油气远景[J].石油实验地质,2003,25(增刊1):523 -531.

[8]李霞,胡明毅,李士祥.龙门山-米苍山前缘二叠系碳酸盐缓坡沉积[J].石油天然气学报,2005,27(1):36 -37.

[9]宋章强,王兴志,曾德铭.川西北二叠纪栖霞期沉积相及其与油气的关系[J].西南石油学院学报,2005,27(6):20 -24.

[10]陈洪德,田景春,刘文均,等.中国南方海相震旦系-中三叠统层序划分与对比[J].成都理工学院学报,2002,29(4):355-379.

[11]VAIL P R,MITCHUM R M,THOMPSON S.Glabal cycles ofrelative changes of sea level[A].Seismic Stratigraphy in well,cores and outcrops-concept for high-resolution correlation of times and facies[C].AAPG Methods in Exploration Series,1977,(7):1-55.

[12]黄海平,傅恒,周小康,珠江口盆地(东部)珠江组碳酸盐岩层序地层及储层分布[J].沉积学报,2012,30(2):291 -300.

[13]郭彤楼.川东北元坝地区长兴组-飞仙关组台地边缘层序地层及其对储层的控制[J].石油学报,2011,32(3):387 -394.

[14]章森桂,张允白,严惠君.“国际地层表”(2008)简介[J].地层学杂志,2009,33(1):1 -10.

[15]金玉,尚庆华,曹长群.二叠纪地层研究述评[J].地层学杂志,2000,24(2):99 -108.

[16]郭彤楼.川东北地区台地边缘礁、滩气藏沉积与储层特征[J].地学前缘,2011,18(4):202 -211.