亚细亚传来的乐音(二)——邮票中的亚洲传统乐器

文/赵春婷 施鹤皋

(接上期)

8.云锣(Yun lo),体鸣乐器,锣类。又称云璈、九音锣(“九”为虚数,多数之意),始于元代。《元史》载:“云璈制以铜为锣十三,同一木架,下有长柄,左手持而右手以小槌击。”云锣,是蒙古、满、纳西、白、彝、藏、汉等族使用的敲击体鸣乐器。常用于民间音乐、地方戏曲和寺庙音乐中,流行于内蒙古、云南、西藏和汉族广大地区。

云锣的结构由锣体、锣架和锣棰组成,云锣的材质由大小相同,而厚度、音高存在区别的若干铜制小锣组成。这些小锣以音乐次序悬挂于木架上,每一个小锣都由3根绳吊在木架的方框中。云锣的演奏方法与中国锣类似,用小槌击奏,其常见编制为十个一组,也有十四个一组和二十四个一组的大型云锣。

云锣的音位排列,因地区和乐种的不同而有异,音域分别为g1~b2、a1~d3。北京智化寺“京音乐”所用云锣正调的音位排列与清代《御制律吕正义后编》(成书于1764年)所载十面云锣音位排列相符,是较为古老的排列法(图2-8)。

图2-8

9.拍板(Pai ban),中国古代打击乐器,也称为檀板、绰板。唐代以来的拍板是由6块或9块长方形木板组成,双手合击板块而发声,以应和节奏。现代拍板一般为三块,紫檀或黄杨木制成,其中的两块板用细弦捆在一起,作为前板,另外一块木板为后板,前、后板用布带拴在一起。演奏时,左手持后板,将其下端凸起部分与前板相互撞击而发出声响。拍板一般与鼓相配合,用于戏曲、说唱音乐及器乐合奏中(图2-9)。

图2-9

图2-10

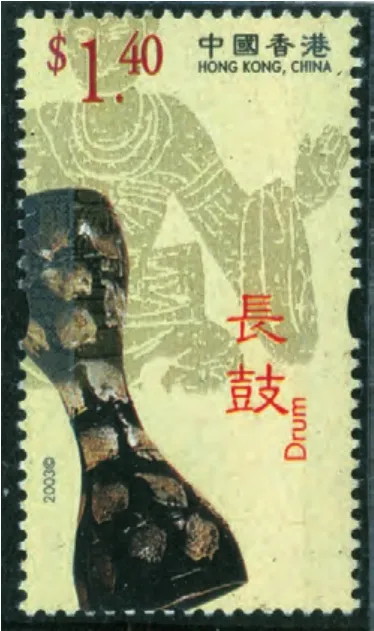

10.瑶族长鼓(Chang drum),膜鸣乐器,细腰形鼓类。流行于广西、广东等瑶族地区的打击乐器。广西瑶族地区的长鼓,细腰而中实,长筒形鼓腔,鼓的两端蒙以羊皮或兔子皮,鼓身图漆,有瑶族特有的民族花纹。演奏时,用带子斜挂在腰的一侧,或者手握鼓腰,拍击鼓面。广东连南等地的瑶族长鼓,鼓腔中段长圆,两端为喇叭状,两面鼓皮间系绳带或皮条。演奏时,斜挂在腰间,双手击奏鼓的两端。邮票中的长鼓即为广东地区瑶族长鼓。(图2-10)

图2-11

11.琴(Q i n),弹拨弦鸣乐器,长形齐特尔(Zither)类,又称七弦琴、古琴。古琴一般以桐木作面板,梓木作底板,合为音箱,髹以色漆。古琴一端有“岳山”支撑琴弦,下端有琴轸调节弦的音高;另一端下面则有雁足,琴弦的另一头固定于雁足。古琴琴面张七根弦,音高由外向内升高,弦的粗细也由外至内变细。琴弦的上方有13个徽位由岳山向琴尾(未至龙龈)较为均匀地分布(图2-11)。

古琴的形制在两汉时逐步地趋于成熟,长沙马王堆3号墓出土的琴已有七弦,古琴上的徽则较晚出现。古琴右手的基本技法有:勾、剔、抹、挑,左手的基本技法为:吟、猱、绰、注。它是表现中国古代文人音乐文化最具代表性的乐器。

图2-12

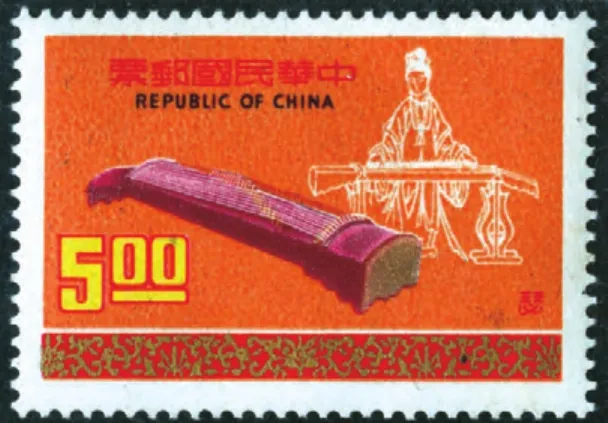

12.瑟(Se),弹拨弦鸣乐器,长形齐特尔类。瑟是中国古代弹拨乐器,《诗经•小雅》曰:“琴瑟击鼓,以御田祖,以祈甘雨,以介我稷黍,以谷我土女。”琴瑟合奏是中国古代最经典的器乐合奏形式,目前发现最早的瑟的实物是湖南长沙马王堆出土的汉代初期的瑟。这张瑟的音箱呈长方形,木制,有四个栓弦的枘,多为25弦,也有23或24弦。每根弦下都有柱,用来调节有效弦长,按五声音阶调弦。近年,出土的瑟多出现于河南、湖北、湖南等地,多为春秋战国至汉代制造的瑟。魏晋南北朝时用于相和歌的伴奏,隋唐时期则用于清乐伴奏,宋以后只用于宫廷雅乐,民间不传(图2-12)。

13.筝(Zheng),弹拨弦鸣乐器,长形齐特尔类。中国古代弹拨乐器,周代已有。由于春秋时期流行于秦地,因此也称为秦筝。后汉刘熙《释名》“筝”条曰“施弦高急,筝筝然也”,说明“筝”是以音箱效果命名的。筝的音箱是用梧桐木挖成的长方形音箱,面板呈弧形。每根弦下均有雁柱,每弦一柱,可以左右移动来调节音高。筝的弦数有所变化:隋唐以前多为12弦,隋唐以后多为13弦,明清以来则逐渐增至15、16根弦。中华人民共和国成立后,音乐工作者对传统筝进行了改良,出现了许多改良筝。其中,改良最为成功的是21弦S型筝。筝的右手用大、食、中指弹弦,现在多用义甲演奏;左手食、中指或中、无名指捺(下按)弦来表现“按、颤、揉、推”的变化音。近些年,又出现新的演奏技法(图2-13)。

图2-13

14.箜篌(Kong hou),弹拨弦鸣乐器,民族竖琴类。自西域传入中国,古代弹拨乐器,又称“坎侯”或“空侯”。古代箜篌分为卧箜篌、竖箜篌、凤首箜篌三种。

图2-14

竖箜篌,汉代自西域传入中国,角形民族竖琴类乐器。《隋书•音乐志》载,“今曲颈琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏之旧器。”关于竖箜篌的形制,唐•杜佑《通典》曰:“竖箜篌,胡乐也,汉灵帝好之,体曲而长,二十二弦,竖抱于怀中,用两手齐奏,俗谓之擘箜篌。”(图2-14)

15.琵琶(Pi-Pa),弹拨弦鸣乐器,民族琉特类。公元四世纪,自西域传入中国的共鸣箱与颈连接呈半梨形的弹拨乐器。这种琵琶曲颈、四弦四柱,横于胸前用拨子或者手弹奏。梨形音箱曲颈四弦琵琶(和五弦琵琶)经过印度传到我国,后在南朝梁时传到江南。唐、宋以来,这种琵琶以薄桐木板蒙面,琴颈向后弯曲,设四项9~13品,4根琴弦,逐渐演变为用手指或者义甲弹拨。现代的琵琶品位增加到23~25个,丝弦变为钢丝琴弦,可以演奏12个半音,转12个调(图2-15)。

图2-15

(待 续)