商业史里的女性重塑

方言

从19世纪末开始,中国的改良家、革命者和外国传教士将女性缺乏教育和裹脚作为传统中国落后的象征。民国期间,女性问题成为重塑中国社会的一部分。从中国第一位女银行家、企业家张幼仪到上海锦江饭店创始人董竹君,以她们为代表的新一代女性开启了女子探索社会、寻求独立的大门,开办实业,正是她们的民国支点。

从徐志摩的小脚前妻到企业CEO:张幼仪的商业神话

关于张幼仪的人生经历,她自己说过,“我一直把我这一生看成两个阶段:‘德国前和‘德国后。去德国以前,我凡事都怕;去德国以后,我一无所惧。”

张幼仪既是徐志摩的第一任妻子,同时又是徐志摩的父亲、徐氏家族大家长徐申如疼爱的儿媳兼养女。在她的身上,既有旧式女子三从四德的忍耐,又有新女性奋发图强的态度。她曾遭遇人生最沉重的怆痛,但她意念中那种执拗的力量,强大到最终助她华丽转身,成就了自己的商业辉煌。

张幼仪3岁那年,母亲曾给她缠足,到了第四天早晨,再也忍受不了妹妹尖叫声的二哥张君劢出面阻止。就这样,她成了张家第一个天足女子。但是,在徐志摩眼里,仅仅拥有天足,并不等同于新女性,“对于我丈夫来说,我两只脚可以说是缠过的,因为他认为我思想守旧,又没有读过什么书”。

从结婚到出国留学,他和张幼仪结婚将近3年,相处的时间加起来却只有4个月左右。用张幼仪的话说,“除了履行最基本的婚姻义务之外,对我不理不睬。就连履行婚姻义务这种事,他也只是遵从父母抱孙子的愿望罢了”。

1921年9月的一天早晨,徐志摩突然从家中消失,留下怀孕的妻子独守空房。两人的婚姻生活至此走到尽头,张幼仪觉得自己像是一把被遗弃的“秋天的扇子”。

在巴黎投靠二哥张君劢期间,张幼仪给徐家二老写信,告知自己已怀孕并想读书,徐申如从此按月给她300块大洋。在德国,张幼仪用这笔钱支付学费连同生活费。她雇了一名40多岁的维也纳女子当保姆,并在保姆的帮助下,申请进入裴斯塔洛齐学院,攻读幼儿教育。

1927年初,张母去世,张幼仪带着阿欢回上海奔丧并留在上海。她先在东吴大学任德语教师,随后开办了上海第一家时装公司——云裳时装公司。公司的第一大股东,是她的公公加养父徐申如。正是由于这个原因,徐志摩在1927年8月3日写给周作人的信中说:“我新办两家店铺;新月书店老兄想必听过,还有一家云裳时装公司,专为小姐、娘儿们出主意的,老兄不笑话吗?”

云裳时装公司开办不久,张幼仪接受时任中国银行副总裁的四哥张公权的提议,出任上海女子商业银行副总裁,独当一面,才干突出。1931年11月19日,徐志摩搭乘的飞机在济南党家庄附近触山爆炸,在合法妻子陆小曼无力操持的情况下,依然是张幼仪以她的冷静果断处理了一切:让八弟禹九带领13岁的阿欢前往济南认领遗体。公祭仪式上,陆小曼想把徐志摩的衣服和棺材都换成西式的,被张幼仪坚决拒绝。

抗日战争期间,张幼仪囤积军服染料,等到价钱涨到100倍,再也没法从德国进货的时候才卖掉,赚到一大笔钱。之后,她又用这笔钱作资金,投资棉花和黄金,依旧是财星高照。

徐志摩后来在写给陆小曼的情书中,曾破天荒表达了对张幼仪的敬重之情:“C(张幼仪)可是一个有志气有胆量的女子,她这两年来进步不少,独立的步子已经站得稳,思想确有通道……她现在真是‘什么都不怕,将来准备丢几个炸弹,惊惊中国鼠胆的社会,你们看着吧!”

梁实秋在《谈徐志摩》一文中,对张幼仪评价得最为中肯:“她沉默地、坚强地过她的岁月,她尽了她的责任,对丈夫的责任,对夫家的责任,对儿子的责任——凡是尽了责任的人,都值得尊重。”

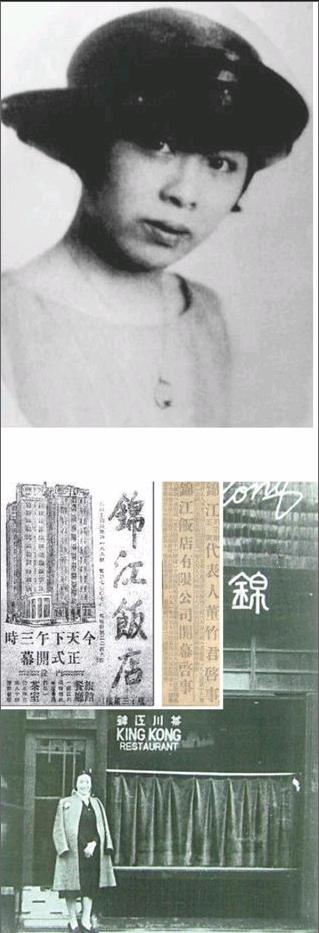

“中国的阿信”:董竹君的锦江进化史与文化支撑

饮誉海内外的锦江饭店,是新上海的第一个国宾馆,曾接待过一百三十四个国家的五百多位元首及政要。它的首任董事长,是被誉为“中国的阿信”的奇女子——董竹君。

光绪二十六年(公元1900年)农历正月初五,上海洋泾浜边上棚户区,一个小生命呱呱落地,父母取名“阿媛”。 6岁的董竹君还能入私塾读书,12岁时父亲生病,全家生活落入更深的艰难,董竹君被迫沦落青楼,开始卖唱生涯。

当时,因同盟会改组为国民党,二次讨袁革命失败,袁世凯下令通缉逮捕革命党人。部分革命党人借堂子掩护活动。在好心人孟阿姨的帮助下,董竹君结识了早年留日、跟随孙中山参加同盟会、辛亥革命的革命党人,时任四川都督的夏之时。两人婚后随即远渡日本。用了不到四年的时间,董竹君修完了东京女子高等师范学校理科的全部课程。

1923年,回国后的董竹君在四川成都办富祥女子织袜厂,招收附近贫苦人家的女子做工。1926年,她还创办了飞鹰黄包车公司,低价出租黄包车,为父亲那样的穷苦人办点事情。而夏之时1919年失去军权,赋闲成都,革命之心荡然无存,意志消沉。在家中他作威作福,打骂妻儿。两人正式离婚。

董竹君走上一条不依附男人,女人自我创办实业,成为社会的栋梁的道路。这在当时的中国、在当时的上海,简直就是一条没有路的路。

她卖掉首饰,四处筹资,以 4000多元资金,在上海闸北创办了群益纱管厂,成为当时上海唯一的女老板。为了充实资本,图谋发展,她邀请银行投资。但人们对女子办厂很不信任,终遭白眼。听说南洋女子办厂环境好,1931年春,经华侨朋友介绍,董竹君只身去菲律宾招股1万元,使群益一下子成为中型工厂,拥有职工300余人。

在双亲辞世、举目无亲的困境中,1934年底,承友人资助2000元,董竹君再次创业。在上海华格臬路31号,她租用一底三层楼。1935年3月5日,川菜特色的“锦江小餐”正式开业。她精打细算,经营有方,顾客盈门,座无虚席,盛况空前。继而进一步扩大,改名为“锦江川菜馆”。次年元月,“锦江茶室”又相继开张,又第一个公开招聘女服务员,轰动大上海。

当时的《大公报》记者写道:“锦江的地处,并不宽敞也不富丽,更不堂皇;但全部十几间餐室,安排得曲折高低有致。”

如何将中西方文化有机地结合起来,独创具有民族风格的形式,是董竹君一贯追求的。早在1931年冬,她就和戏剧乐曲作家郑沙梅、戏剧工作者谢韵心等人在上海花园坊96号创办了《戏剧与音乐》杂志。资金从群益纱管厂抽取,以“艺术书店”名义出版。

1937年底,为了表达妇女呼声,董竹君和《大公报》记者蒋逸霄共同商量创办《上海妇女》半月刊。蒋逸霄担任总编辑,姜平为副总编辑和撰稿人,许广平等人为撰稿人。随着《上海妇女》杂志一期期出版,社会影响不断扩大,汪伪政府和重庆国民党政府都千方百计地要予以收买。董竹君婉言拒绝,坚持自主办刊。

新中国成立后,她将16年含辛茹苦经营的价值15万美金(折合黄金3000两)锦江饭店,全部奉献给了国家。从此,这家旧中国接待过夏衍、潘汉年、郭沫若、于伶、曹荻秋、陈同生、李一氓等进步人士的上海名店,是毛泽东等中央首长在上海开会的地方,也接待过400位外国元首,成为中外高层旅游观光者的下榻胜地。

1953年秋,周恩来在中南海西华厅设宴招待董竹君时说:“一个人革命不容易,一个女人革命更不容易,一个女人要做成功一件事(指锦江)就更难了。”endprint