龙门一跃

刘合心

清代文学家、书法家王文治有副佳联:“得好友来如对月,有奇书读胜看花。”拜读了周敬飞先生撰写的《河津地域文化通览》(以下简称《通览》)一书,感觉恰若 “如对月”、“胜看花”,就连酷夏时节那燥热的暑气似乎也冲淡了许多。这本书是河津市政协主席、《通览》编审委员会主任王锡义送来的,他态度诚恳地说,您是河津的老领导,河津的好多熟人都想知道您对这本书的意见。掂着沉甸甸的书卷,忆起与河津的情结,于情于理都让我无法拒绝。

1993年初,我由稷山县委书记调任河津县委书记。翌年初,经国务院批准,河津撤县设市。于是,我便成了河津的“末代”县委书记和首任市委书记。翻阅着《通览》,回想起在河津工作、生活的两年,正像一首歌词所说“多少往事涌上心头”。于是,便伏案提笔把所思所想变成了一行行文字。

独特创新的文学载体

《通览》是一种颇具特色的新型文体。南朝梁人刘勰所著的《文心雕龙》是我国第一部“论古今文体”的文学理论批评巨著,共五十篇,没有“通览”一说。清人姚鼐编辑的《古文辞类纂》,“其类三十”,也不包括“通览”。可见,“通览”一类应产生于近现代乃至当代文坛。至于对这种文体的理论研究专著,受学识所限,笔者确实前所未闻。

《通览》不是志书。志者,记也。《通览·引言》言其与地方志之异:“地方志注重全面性、资料性、实用性、检索性,详今略古,偏重于现状的介绍。本书则是专就历史文化进行论述,要体现历史观、文化观。”细研全书,《通览》也确实不像一般的方志那样,按照一定的体例,记载某一时期某一地域的自然、社会、政治、经济、文化等方面的情况。它虽是以横向记述为主,但并不受这种方式的局限,而是把横向的记述同纵向的考察结合起来,既详述了河津地域文化的重点和亮点,也阐释了该地域文化形成发展的历史,追本溯源,从而使读者对河津地域文化的状况有了更加全面、更加深入的了解。《通览》和志书的不同点还在于,它不局限于资料性的记述,而是立足于现有材料,着力于理性的思考,擘肌分理,揭示事物的“深刻内涵、内在规律和当代意义”,这就使这本书具有相当的高度和深度了。

《通览》是写河津历史文化的,它具有史学性,但它不是河津正史,也不属史学范畴。这是因为,它的结构布局总体上采用的仍是方志的形式,而不是史学的编年、纪传或纪事本末等文体。无论是地理环境、时代精英,还是历史事件、文化遗存,作者都是竭尽所能地广泛收集材料,经过鉴定考证后严格选用材料,其目的是保证材料能够反映当地真实情况,起到应有的借鉴作用、查考作用、教育作用和存史作用。也就是说,它的选材取向,更多的是体现了志书的查考价值和普及价值,而不是史书的学术价值和认识价值。因此,该书比起史书来则更全面、更系统,堪称河津历史文化的百科全书。

综上所述,《通览》文体既非方志,亦非史书,而是二者的结合体。它吸纳了双方的特长,弥补了各自的缺憾。相对来说,它的体例要求不是特别严格,文字表述也比较灵活,必然有利于增强可读性。从写作角度讲,作者思想上可以放得更开一些,行文不必受过多的约束,必然有利于体现作者个人的创作风格和艺术特色。

全面真实的历史呈现

河津市地处山西省南部,运城市西北隅,历史悠久,山川壮美,是中华文明的发祥地之一。唐初诗人王勃在南昌滕王阁上发出的感叹“物华天宝”、“人杰地灵”,其实正是他自己的故乡河津的真实写照。要写好《河津地域文化通览》绝非易事。但是,摆在我面前的这本《通览》,该写的都写了,而且确实写好了。

从内容上讲,我感到它有三个特点:一是材料真实、全面、准确。给人印象最深的是司马迁的籍贯问题。过去,学术界乃至社会上一般都认为是陕西省韩城人,在韩城的芝川镇南塬也确有司马迁祠墓的遗存。但是,《通览》的作者却不以为然。他在考证了司马迁的“自叙”后,进而以考古发现为依据,指出韩城的司马迁祠墓不仅只是个衣冠冢,而且比事实上早已存在的河津司马迁墓晚建了800多年。特别是《辞海》的“河津”条目中更明确标明:“古迹有司马迁故里”。结论是:司马迁乃河津人氏也。二是观点正确,实事求是,经得起时间考验。比如,在各剧种的剧目中,都把薛仁贵演成顶天立地的大英雄,而将其上司张士贵丑化成坏事做绝的大奸贼。《通览》则正本清源,指出这是不公道的,也是不真实的。因为薛仁贵驰骋疆场建功立业是离不开张士贵的竭诚提携与大力扶掖的。三是剪裁合体,详略得当。这不仅反映在收入材料的多寡上,而且体现在对材料的运用上。该略的地方,如上古史、当地的风土人情等,着墨较少;该详的地方,则是对人物、事件进行多角度、多层次的剖析,从而得出较全面、较深刻、较立体的结论,除前面提到的外,孔门高足卜子夏、龙门“三王”、理学大师薛瑄、开国上将董其武等历史名人,都是详写的例证。

我在河津工作期间,有一件重要的事情需要在这里提及。那就是1994年5月27日,我曾陪同党和国家前领导人华国锋同志在河津参观游览。他当时已经73岁高龄,但仍是精神矍铄,一路上谈兴甚浓。在参观薛仁贵寒窑时,他给大家提了个问题:“你们知道朝鲜的妇女为什么爱穿白裙子吗?”我回答说:“是不是和薛仁贵这个白袍虓将有关啊?”他说:“对!当年薛仁贵征东胜利后镇守平壤,他上马能治军、下马能安民,为当地老百姓做了许多好事,深受群众的爱戴。因为他常穿白色战袍,所以朝鲜的妇女也就跟着穿起了白裙子。”在行车途中,我介绍说,无论是史料记载,还是文物证实,司马迁都应该是河津人。华老问:“那怎么都说是陕西韩城人呢?”我说:“韩城有座司马迁祠和衣冠冢,郭沫若老先生就写了诗、立了碑,谁也不好说什么了。”华老半开玩笑地说:“那你在河津也写首诗嘛!”我说:“我写诗只能在运城报登一下,不顶事。”全车人都笑了。路过河津电厂时,他指着窗外一片高大的厂房说:“这个电厂装机容量240万千瓦,是当年我同日本首相大平正芳会谈时定下来的,用的是他们的协力基金。”回想那一整天的行程,大家胸次舒畅,气氛融洽,令人难以忘怀。我记下这些文字,或能对河津的历史文化研究有所裨益,再就是表达对华老的缅怀之情。

特色鲜明的地域文化

如果用最简洁的一句话来概括《通览》的主题思想,那就是作者在《引言》中所指出的:从“地域”这一特定的角度切入,研究记述河津这一地域所承载的中国历史文化。

诚然,抽象地从普遍意义上讲,地域文化是极为重要的。不同个性特质、各具鲜明特色的地域文化,不仅是源远流长的中华文化的有机组成部分甚至是精华部分,而且是中华民族的宝贵财富。地域文化的价值在于它构成了丰富多彩的中国文化,体现了中国文化的伟大生命力。中华大地上各具特色的地域文化已经成为地域经济社会全面发展不可或缺的重要推动力量。改革开放以来,河津市和全国各地日新月异的发展变化充分证明了这一点。

地域文化因其地域之差异,故而在中华文明发展史上的作用亦不同。我国自上世纪末开展的夏商周断代工程和上古文明探源工程证明,包括河津在内的晋南地区(即今临汾、运城两市)是中华民族的摇篮,是中华文明的重要发祥地。正如已故考古学家苏秉琦所言:“这一地带在中国文化史上曾是一个最活跃的民族大熔炉,六千年到五千年间中华大地如满天星斗的诸文明火花,这里是升起最早也是最亮的地带。所以,它也是中国文化总根系中的一个最重要的直根系。”《五经正义》载:“尧治平阳,舜治蒲坂,禹治安邑。三都相去各二百余里,俱在冀州。”由此可见,不管以何种方式来划分中华民族的传统历史分化,也不管从哪种意义上去审视,我们都可以肯定地说,晋南文化是当之无愧的根祖文化,是构成中华文明传统文化体系不可或缺的重要组成部分。晋南文化之博大精深,其所具有的生命力、向心力、同化力和对多元化文明历史进程的影响力,都是无可替代的。因此,我赞成周敬飞先生的看法:“河津的地域文化,既是地域性的,也是民族性的。”这本书的出版,一方面如作者所言:“本书力图通过不断的内部开发、探索、提升,拉近河津过去与现在的距离,拉近河津地域与外部世界的距离,以在中国文化的版图中,凸现‘龙门文化的独特魅力和河津文化的‘整体形象。”另一方面,我要说的是,《通览》的作者对河津地域文化进行历史性地、具体地考察和研究,从地域文化的特殊性中找出中华文明的同一性,这不仅对更全面更深入地了解祖国历史文化遗产有重要意义,而且对创造有中国特色社会主义新文化也做出了重要贡献。

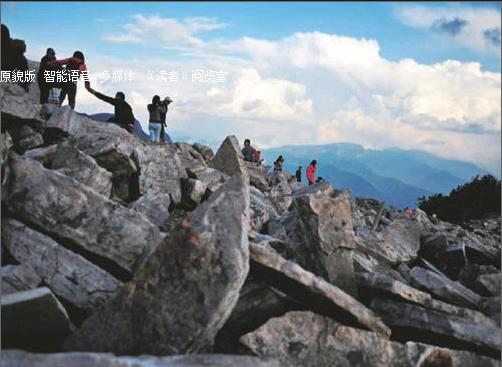

河津古称龙门,境内禹门口(亦称龙门)山险水急,相传为鲤鱼腾跃化龙之地。如今,放眼祖国大地,社会主义文化事业同各行各业一样,群鲤竞跃,呈现出生机勃勃的发展态势,优秀作品和人才不断涌现。在这种情势下,《通览》的面世岂非经典的“龙门一跃”吗?

我在临别河津时,曾写过一首《七律·河津咏》,现照录如下,作为本文的结束语吧:

黄汾交汇天独厚,

禹凿龙门奠九州。

虎岗窑寒将军第,

麟岛名彰真武楼。

立市借重煤电铝,

稳农抓紧粮棉油。

桃花三月春潮动,

群鲤竞跃写春秋。

(作者系临汾市人大常委会原主任、临汾市三晋文化研究会会长、中国作家协会会员)