白双全[ ]招鬼的背后

来到红砖美术馆,迎面首先看到的是白双全饱满的额头,估计是位头脑聪明的人,他看起来很年轻,但说起话来有成熟的味道。在红砖这个舞台上,他带着人马在黑夜里神秘地亮了一次相,一个祭台,一把大火,散乱的祭品和一纸符咒,白双全在进行全人类都忌讳的实验:“招鬼”。

牛顿在晚年曾经说过:“一切物质都是由微粒组成的,所以真实的世界我们无法看见。”康德在他的《纯粹理性批判》中也探讨过人类理性和感性的局限性,当我们用视觉、听觉、触觉、嗅觉体会周遭时,感官带来的反馈未必是正确无误的。在真实和人的观察之间存在着某种空白,对于这部分空白,动物可能比人更容易感受到什么。白双全这次在红砖的行为艺术,就是想探索空白中存在的东西。所以他把这个作品叫做[ ]。他在接触一个哲学上永恒的本体论问题:那里到底有什么?

在中国人的传统意识里,如果家里的亲人出了一些科学无法解释的情况,才会迫不得已寻求僧人和道士的帮助。如果本身没有事,基本不会去碰那些说不清的东西。可白双全却主动在红砖美术馆做了一次招鬼法事。当笔者参观完法事结束的现场时,才忽然意识到这个人是来真的。

白双全在自己的创作手记里写道:“[ ]是我们今次的探索对象,它读不出、看不见、但可以想象,[鬼] 是它其中一个化身。我们以《太平广记》的鬼故事作为创作蓝本,把古代的鬼和现代人连系在一起,鬼以艺术之名借尸还魂,艺术用鬼之名借题发挥。

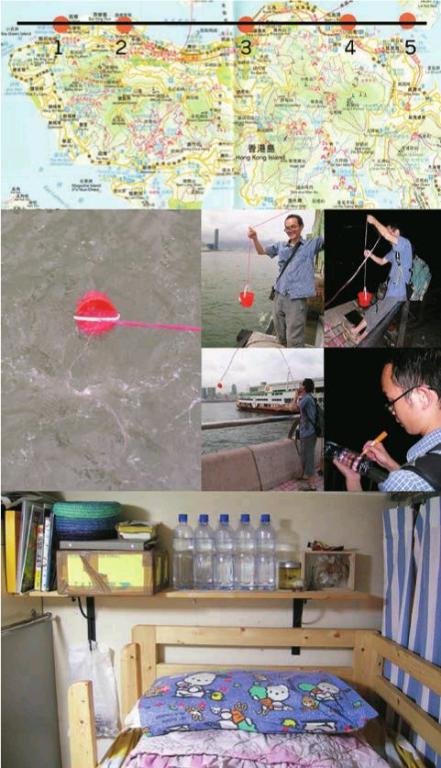

[ ] 1+4。我们借《太平广记》第三百一十七卷鬼二《秦巨伯》的文本(因情节最为恐怖)作为接通古今灵异事件的媒介,我们在文本上随意圈出人名,通过不同的关系网络去接触这一群人,搜集他们的灵异故事。这些灵异故事和 [ L ] 结合,艺术品作为灵体及其故事的依附物,把四周围的游魂野鬼引入美术馆内。依附物收藏在展馆的阴暗处,自成一道参观路线,观众需自行寻找。

[ *]2+1。我们借《太平广记》参展艺术家的作品当作招魂的道具,请灵媒的神力帮助在美术馆内进行一场招魂大法。我们邀请不同人士见证仪式和进行记录,再从他们的访问建构‘一件美术馆的灵异事件。事后,我们安排两次夜间探访美术馆的活动,让当事人说出在美术馆遇鬼的经验。

[ ] 是两个括号,中间留住一个看不见的空间。通过这次创作,我想带观众和自己接近这个处境:如果美术馆的展柜内出现了一只真的鬼,我们要怎样看待它呢?见鬼是否是一个视觉现象?鬼可否当作视觉艺术来欣赏?”

白双全在以艺术家的特殊身份,带领观众去挑战人们日常不愿意去想,更不敢做的事情。翻看他的简历,看到的是一位年轻有为艺术家。1977年出生于福建,1984年随家人移居香港,毕业于香港中文大学艺术系,兼修神学。2009年白双全作为艺术家代表香港参加第53届威尼斯双年展。2012年他凭展览“左与右/蓝与天”获得Frieze London的全场最佳展位,同年获得中国当代艺术奖(CCAA)2012的最佳艺术家奖,2013年收获香港艺术发展局颁发年度香港最佳艺术家奖(HKADA 2012)……

白双全初中入基督教,在传统宗教氛围里长大的孩子,常常怀有原罪的心态。他认为要不断地进取,往不知名的地带探索才可以,因为他的作品神是看得到的,要真实地面对自己的疑问。作为一个愿意突破极限的人,是值得尊敬的。就像十字架的形状,基督教文化让每个人都在各行各业中极力发展,每个人都往各个方向力图突破,最终使得十字架的范畴越来越宽广。这也表现为西方科学家屡屡打破禁忌,推动了技术革命的成功。试图理解一位艺术家,一定要考察他的生长环境,艺术家所处的文化土壤会潜移默化地影响他的思维模式。白双全的名字离不开香港这个地方。那里有中国宗族文化的沉淀,更有英式思维的深远影响。

在种群关系复杂的中国传统文化里,自我突破的成长模式未必是被看好的,人要为他人而活。在家中、公司里、朋友间,自己不应该摆在最前面。西方人对熟悉的朋友希望对方称呼自己的名字,如Alex、Tom,而在中国我们的名字前面有很多的前缀词,郭教授、李部长,这些身份是儒家“名不正则言不顺”的表现。等级关系无论在明在暗,都显得异常重要。然而,在白双全的作品里人与人的关系不是高低贵贱的关系,是自由、开放、平等的交流,他的多个作品中都有邀请观众直接参与,交流变成作品的一部分。重视个人的意识,以平等的观念看待每一个个体不是很酷的事么?这是西方思想的积极影响。

在白双全的早期作品里,就充满自我意识,以个体为出发点,发散性的思考自己和他人的关系,从而完成一系列有趣的行为。有个作品是在没有和任何人约定情况下,白双全随意在香港挑选了一个地方站着,等一个他认识的人出现。一次他在九龙塘等到一个两年没有见面的大学同学Jacky,他问白双全:“你怎么知道我会在这里经过?”他答到:“其实并我不知道……只是我在这里等了你很久。”另一个作品是《等所有人都睡着了》他站在深水埗一座13层高的大厦面前,等待所有人睡着。他看着一栋楼里的每个房间一个一个关灯,白双全一直等到天亮仍然有一个人没有睡觉,他说:“我们隔着大街的空气虚度了一夜的光阴。”

在白双全的行为里,他喜欢积极地和周围的人建立联系,在他眼中放在第一位的是一个独立的人。抛开他的环境和所在的人际关系。作为一个纯粹的人如何感知世界。例如《与视觉无关的旅行》,他参加了一个5日4夜的旅行团去一个从未去过的地方——马来西亚。全程白双全都蒙上眼睛,假装是盲人。纯粹用身体去经验一次没有视觉的旅行。在过程中他一样观光拍照,这批照片连同其它团员的合照和录像,是日后唯一构成白双全对马来西亚间接的视觉经验和旅游记忆,而他以后都不会再踏足马来西亚。

另一个有意思的作品是他在台北举行的《回家计划》,白双全站在美术馆的大堂,等候一个愿意让他陪伴回家的观众,招募现场观众参与他的活动。他认为在路上,观众站在一个和艺术家对等的位置上,观众既是观众,也是提供创作内容的人,而艺术家亦同样扮演着创作人和观众的两个身份。两个人,一条路上,分享四重角色。白双全说:“当观众走入美术馆看艺术品,他却遇见艺术家。艺术家等不等于艺术品?如果艺术品是一件摆放在美术馆内供人欣赏的物品,当你在美术馆遇上艺术家,你就是遇上一件流动的艺术品,一个流动的美术馆。你和艺术品是点对点的相遇,但你和艺术家在路上却是两条平衡线的重迭,在时间的线上每一刻都可以是艺术。而你甚至可以相信,你就是艺术家。”

白双全生活在传统的中国家庭里,看到他与家人齐聚一堂的照片时,觉得他和我们没有什么区别。但是在艺术的领域,白双全在打破传统社会中惯有的思维逻辑。常规模式下人应该是这样说话,这样行动,他把这些都隔离掉,然后重新以一种彻底的个人主义思维,来重建他所感知的生活,就好像把一个大机器原本的电路拆掉了,重新组装,以前是红色的电线链接红色,他把红色和绿色的电线链接在一起,看看会出现什么样的电流。作品整体呈现的感受是很有意思的。因此,有人说白双全这个艺术家很奇怪。笔者却觉得他在中国的艺术圈是稀有“动物”,应该重点保护。

大部分人生活在一成不变的生活里,如果想改变首先是改变思维模式。长远而言,主宰艺术进程的是观念。塞尚说要画普通人的真实,他试图放弃绘画传统,用异常笨拙的方法描绘真实。在当代,不随大流的杜尚用小便池进一步怀疑了艺术的范畴。第一个吃螃蟹的人总是遭到诽谤的,就像大卫·米歇尔的小说《云图》里那些敢于在不同时代,首先去改变的人一样。其实艺术规则是用来突破的,这个进程的根本是人的观念,是求真。

肯定会有观众不接受他这次的招鬼行动,认为这个37岁的年轻人跑偏了。孔子曰:“攻乎异端,斯害也已。”但是我们要看到这个项目背后的初衷,“鬼”不是重点,重点是他具有探索精神的方法论。白双全提出疑问,然后尝试去碰触疑点,以个人主义为出发点,同时以平等、开放的心态去关注其他个体的生命感受。这样的行为艺术是值得尊敬的。在中国的现实生活中很需要直面问题的艺术家,例如艾未未,请我们试想一下,如果中国有更多艺术家,开始走他们的模式,未来会变成什么样?

I ART:你从何时放下画笔,一般绘画好像在营造一个意境。你的作品似乎没有去创作一个新的意境,而是就在当下的世界做一些关联,你为何走向了这条创作的道路?

白双全:我觉得画画和我做的事没有分别,我也在画画,只是没有考虑要出版或展览,这些都是很私人的东西,就像日记一样。(白双全一边说一边展开他的黑色小本,文字之间会有空白的地方画些抽象的线条和块面。)香港的绘画教育可能和大陆不太一样,我们没有太多基础的东西,像素描油画这种,主要是训练观察生活。

I ART:为什么不用绘画来展现你想表达的,而用现在的方式?

白双全:我的作品是对生活最直接的观察,只是投射方式不是画纸、铅笔,而是身体和外界直接的交流。作品反映在文字或行为上,那种日常的行为。在这个转换上我觉得我的创作也是一种素描。

I ART:谈谈你对宗教信仰的看法。

白双全:信仰好像是一个学习的历程,慢慢随着你的身体的改变,思考系统的改变,你会一层层进去。比如一开始某个人是因为惧怕,真的很简单,就是找高一点能力的神来满足你的需要。大部分人都是这样。我们说传统的民间宗教,一个人想发达,想家人身体健康,他就会拜佛,基督教的信徒一般也在这个范围内,他们需要心里的平安,来缓解对未来的恐惧。我觉得这些不是坏事,宗教可以有很多层面。

当然还有一些知识分子的信徒,他们通过研究这个的优点在哪里,从而慢慢深入。我觉得宗教很强调经验。经验可以超过我刚说过的所有,经验甚至能超过我们的逻辑系统。比如说我们跟道长聊天,他们说的是经验,不是道,是他们遇到了一些事才真的相信。当然你可以怀疑,但是他们对自己没有怀疑,他们看世界有一个系统,经验在背后起着很大的力量。

I ART:你曾写过:“对比起完整的艺术,我们更希望看到完美的灵魂所依附的艺术家。”但是历史上有艺术家人品一般般,但作品很完美,比如毕加索、董其昌。艺术作品和艺术家哪个更重要?美和正直比起来哪个更重要?

白双全:我觉得每个时代都在改变对真跟美的标准。比如你说毕卡索他有很多情人,可能伤害的是他的家人,但对毕加索的创作追求可能是有帮助的。其实,我说上面这段话是有背景的。我觉得做艺术的人很容易装假,没有人知道你真还是假,包装了好几层在外面看起来很高尚,可是最终是你自己要知道是怎么样,你自己是一个本体,你是怎样的角色。当然你也可以欺骗自己,但那样就太可怜了。应该站在一个比较真的位置去看自己。

I ART:看你的作品,我会怀疑艺术定义的范畴,这个“美”的范畴是人类偷偷定下的,在当代艺术中又偷偷消失了。是不是本身就没有艺术可言,整个世界就是艺术本身,就是生活呢?

白双全:也不能这样说,我觉得艺术的角色是在不断转换的,是权力上的转换。艺术的界定不是我们来做的,是一些有能力的专业的人在界定。我们只是跟从他们的定义,比如美术馆框架里面的就是艺术,这个框架也是一堆人设定的。但是在我的创作里面,我从很早之前就没有这样想象,我从来不界定到底什么才是艺术。我只清楚一件事情,有些事情是我很喜欢做的。我做的时候很幸福,有很大的满足感。当然中间包括逻辑上的意义,美学的感觉和私人感情的关系,这些都是我个人去判断的,所以我们想做的事情是回到个体本身,以个体去自觉地判断一件事情。每个人其实不需要美术馆,我们只需要带着自己的眼睛,看你喜欢的,然后大家有共同感受的东西就放出来了,但这个过程不是固定的,它是不断在变化的。不是一些人安排了几个作品让大家看就完了,而是每个人都有参与,观众都有创作的过程。策展的人不是唯一权力的拥有者,他的权力是要跟大家分享的,扩散出去。

I ART:西方文化传统里很精髓的是个人主义,以自我为出发点,从希伯来文化和希腊文化里都能找到根源。但是在中国儒家传统里,人们似乎更重视种群关系,更在乎人与人的关系。你做作品的思考方式是个人主义的,但作品的内容更多的是表达人与人的关系。

白双全:可能这两者不用分得那么开。回到个人对世界的看法,其实我想强调的是要把社会强加给我们的价值观给解开。解开这个价值观是为了相信个体,不是仅仅相信你自己,那很危险,而是相信你自已的同时也相信其他的个体,大家有相同的一种能力看待世界。我作品里的关系是想把这些独立的个体联系在一起。我没有很仔细研究你上面说的,我们做创作是很“身体”的行为,我觉得这也是最准确的。在当代社会中人和人是被隔开的,人的欲望需要跟其他人发生关系,这也是我们城市病的原因。

I ART:有很多艺术家在努力制造超大幅的绘画作品,哪些是你比较欣赏的人?

白双全:我觉得艺术家和作品的关系是直接的,这个艺术家是怎样的状态,他的作品就是怎样的状态。比如黄永砯,他思考的质感和他作品的质感是一致的,他的气质和他的作品的气质是分不开的。但是我们看到一些画家,他的画和他的人是分开的。原因就是他们不是在做自己完全想做的作品,他在想象市场要多大,所以出来的效果是他的人性味道少一些,市场的感觉更多。你看这次展览里的陈界仁,他是台湾的艺术家,你看他的思考经历和他的作品是分不开的,你看他的作品就像看到他本人。

I ART:你的作品里有明显的开放性特质,那种互通有无的气场。你好像很喜欢用文字来表达。你曾写过:“想过的,就是真实。”;“当你阅读文字,脑海出现画面。这就是视觉艺术。”文字是否比绘画更能带来想象的空间?

白双全:两者各有各的优点和缺点。我的文字是在做诗词,文字会带给观众想象力,我一开始是给《明报》写专栏,当时就在思考怎样把艺术和报纸工业联合在一起。我不能只印一张画,我想做更贴合报纸工业的模式。最关键的是速度,报纸每个星期都要有新内容。

我的文笔有很大的开放性,我想让文字把观众的思想往外放,他来看我的展览,视觉画面虽然很容易把人带进去,但我想做深刻的东西,文字是我最有感觉的方式。回到你最初问我的问题,其实我每天的写作就是一种“素描”,表达我对周遭的真实感受。语言在描述一件事情上是最准确的,画画是描述一种感觉时是最清晰的。我的文本基础是香港的广东话,不同地方的人有不同的地域文化。你不能用北京代替整个中国,每个地方都是个体的,翻译成英文也会有出处,越是不确定的文字越难准确地转换成另一种语言。

I ART:展览对你的生活影响大吗?我采访过疲于为展览奔命的艺术家,他们觉得有被压榨的感觉。你如何看待一个艺术展览,或者大型艺术博览会。你平时如何安排你的时间,展览占时间的多少比例?

白双全:我参与的主要是大型展览,从2月29日到7月之前,过去三个月我做了18个展览,7月到9月还有10个展览。开始我很焦虑,不能应付,好像你就是个工业里的螺丝,大展览需要你的角色,越做越没个性。上一年我有很大的改变,慢慢感觉我很享受这个状态,这很像我刚到《明报》工作的状态,我不知道怎么应付那个速度。但大概一两年后,就有了超好的适应状态,工作量再大也能完成,我是从被动转到主动的,这之间要改变很多东西,但原则的不能改变。创作是很爽的,我好像坐在急速的车里,在高速的工作环境中我能感受到自己的存在。

I ART:如果为了创作硬把自己逼到心里的阴暗角落,是否也是一种折磨?宗教在创作痛苦时起过什么作用?轻松愉快的方式能不能创作出更好的作品?你的作品有一种诙谐的情调。

白双全:我觉得焦虑感是一个很好的东西,焦虑是身体的反映,他告诉你在一个很坏的环境里。当我有很焦虑感的时候,我会让自己乐观地去看待,努力从中提取一些能量去创作,我大部分作品都是这样来的。那是很不舒服的状态,会有压住你的感觉,我必须找到提升自己的力量,但如果没有压力,就难有提升。

I ART:你对佛学、道家、儒家都怎么看?在太平广记的展览中,你邀请道士来招鬼,老实说这是否会和基督徒的身份不符合?如果真的招来了,这些鬼在上帝的眼中是什么,它会如何看待他们?孔子说:“未知生焉知死”、“敬鬼神而远之”,艺术的招魂会不会让你越出人类生活的底线。

白双全:我对传统的中国文化不是很了解,但基督教对我影响很深。我认为艺术家要不停地探索,把自己推向平时不敢去的地方,未知的领域。在我的基督教教训里你是不能做这些事的,在平常的生活里有些事也不能做。但在艺术的领域也许可以,创作对我来说是一个出口,我做了平时不能做的事。

创作人好像是精神分裂出来的两个角色,一方面你把自己完全地投入到创作里。同时间,另一个你好像跳出来,站在后方,看自己在做的事情,在他自己不敢往前走的时候,另一个我会再推他一把。我是在保守的基督教环境里长大的,男女分开,所有的规矩都要守。思考的方式也是传统的,一开始我看当代艺术,看画里的裸体都会有问题,看到在卖内衣裤都会觉得社会败坏。后来慢慢看得开了,会逻辑地思考。我对宗教的看法也不一样了,感觉各种宗教是互通的。

不过,作为基督徒我有几件事抓得很紧:一个是对其他人要站在平等的方式来对待;另一个是如果我偷懒是有罪的,我不能偷懒,不能停下来,我要做我认为有意义的事情;再有是做每一件事情所持的态度,对神要一丝不苟,虽然在别人眼里我好像在瞎做一些行为,但是其实我是很谨慎的在做。(采访/撰文:黄麒霏)