洛带会馆群 移民文化大观

余茂智

食朝莫有?

虽然距离成都也就20公里之遥,但洛带一天的生活从来都是从黎明时的一阵鸡鸣狗吠开始的。当第一缕阳光悄悄地投在古镇最向阳的那面墙壁上的时候,庭院大门的开阖声,茶铺、包子抄手店、天鹅蛋小食点店铺板门的撤卸声,便依次响起。

在洛带古镇,遇到熟人,大家都习惯性地用客家话问候道:“食朝(吃早饭)莫有?”洛带人还将“下雨”念着“落水”、“太阳”念着“热头”,称“一日三餐”为“食朝、食昼、食夜”,洛带人自称其为“土广东话”,它的语音语调与客家语代表的广东梅县话并没有太大的区别。泛黄的家谱告诉后人,洛带的父老乡亲大多是随三百年前“湖广填四川”移民浪潮从岭南广东、江西等地迁徙至此的客家人后裔。

明末清初,连年战乱的四川,人口凋零,田亩荒废,尤其在成都地区,作为当时各方征战的主要战场,城乡经济遭到毁灭性破坏,人口几乎灭绝。无力完纳朝廷赋役的川省官守,只好向清廷奏明实情,并提出“整理残疆”,“生聚教养”的建议。针对四川当时的这一特殊情况,清廷在数十年的时间里多次动员南北各省居民入川垦殖。据史料统计,就在康熙皇帝发布《招民填川诏》后的百年间,先后有623万移民迁入四川,其中以湖广移民最多,达345万,所以清初这场中国历史上最大规模的移民浪潮,便被学界冠以“湖广填四川”。

在洛带古镇,遇到熟人,大家都习惯性地用客家话问候道:“食朝(吃早饭)莫有?”洛带人还将“下雨”念着“落水”、“太阳”念着“热头”,称“一日三餐”为“食朝、食昼、食夜”。

川渝古商道纵贯而过的洛带不仅成为“湖光填四川”南方移民入川的主要通道,也是清初四川最早恢复生机的区域之一。事实上,在各方移民的艰辛垦殖下,不到百年时间,一度凋敝的四川大地就再度恢复了昔日“天府之国”沃野千里、人富粮多的风采;而古老的川渝商道,也逐渐流行起一句谚语——“填不满的牛市口,扯不空的甄子场”,这里所说牛市口,指的是成都城,而甄子场则是早在汉时便聚村成街的洛带别称,由此而见其时洛带作为商品聚散地的繁华一派。于是乎,那些出于祭祀议事、招徕同乡的移民会馆便在商贾兴隆的洛带次第建成。根据史料,清乾隆八年(1743年)湖广会馆建成;清乾隆十一年(1746年)广东会馆建成;清乾隆十八年(1753年),江西会馆建成。而随着各家会馆的落成,洛带场镇风貌大为改观,客商云集,货物杂陈,名扬周遭。

所谓会馆,顾名思义,乃是“聚会之馆”。中国历史真正意义上的会馆,依据发掘史料,大体可上溯到明永乐年间。明永乐十三年(1415年),永乐皇帝朱棣将在南京举行的科举考试移到北京,一时间,北京城里生员荟萃,一些为官之人便邀集同乡士绅商人,建造馆舍,在服务官绅的同时,也为本乡学子提供一个公车谒选的寄宿之地,这样的会馆,又称“试馆”,为文人会馆,商旅者不得入驻。与此同时,随着明清时代商业的发达,一些服务于同乡同行的商业会馆也在各地水陆要冲、繁华商埠建立起来,它们或以同乡商人籍贯的地名冠名,如山陕会馆;或以行业冠名,如盐业会馆。商旅辐辏有会馆,与其说这是对文人会馆的一种模仿,毋宁说是对文人会馆排他行为的一种抗争。但无论怎样,可见会馆由来都是以地缘为联系纽带的,异乡异客,但乡音乡情,所谓“敦亲睦之谊,叙桑梓之乐,虽异地宛若同乡”。

但移民会馆的建立,却与清廷大举入川垦殖的移民政策不无关系。在“湖广填四川”移民浪潮中,移民初到四川的处境可谓举步维艰。初来乍到的移民为适应新的生存环境,“人多力量大”的同乡之情,自然就跨越了势单力薄的亲友之情,各种以乡梓之情为基础的同籍移民组织孕育而生。在这些组织的张罗下,寄望于联络同籍情谊、将故乡文化移植过来的会馆建筑,也就在移民们客居之乡相继建造起来,并成为一方地域移民同乡的显耀门庭和地标性建筑。而与移民会馆一同应运而生的,是各籍移民带来的迷彩民俗活动,延续至今的,以江西客家人的舞龙最为著名——正月里火龙连日狂舞,焰火欢腾,是为祈福;夏日伏旱,水龙腾云驾雾,呼风唤雨,是为祈雨。

相比较而言,在洛带的四大会馆中,以广东会馆最为气势轩昂,以江西会馆最为精巧别致,这也从侧面说明了这一地域客家文化的昌明发达,并由此成就了中国西部这一独特人文、地理单元“会馆之乡”的美名。2000年,因城市建设需要,由晚清川北客商在成都捐资修建的商业会馆——川北会馆,从成都卧龙桥街异地原貌搬迁至洛带,这不仅丰富了洛带的会馆文化,也使洛带作为“会馆之乡”更加名至实归。

会馆里住着神灵和菩萨

我在洛带出生并成长,儿时到会馆里玩耍,老辈人都要嘱咐,“不要乱跑”,不能嬉戏喧哗,因为“会馆里住着神灵和菩萨”。

事实上,在移民的心目中,会馆是“庙”,是他们祭祀先贤和乡梓神的地方。洛带四大会馆的建筑格局无一例外都如庙堂建筑那般沿中轴线对称布局,除此之外,因为不忘故土家园,湖广会馆、江西会馆、广东会馆都以面朝大海的迎纳姿势而坐北朝南,川北会馆则是坐东南而西北。从礼制建筑的角度讲,会馆脱胎于宗祠。对应于宗祠的血缘关系,会馆是乡情乡谊联系的纽带,可以说,一座移民会馆就是一座放大了的种姓宗祠。宗祠的首要功能是祭祀祖先,而会馆祀奉的,则是同籍移民共同信仰的乡土神。

在中国传统社会里,乡土神祇是一方风土共同道德价值观的体现。对于寓外的同乡移民而言,乡土神祇是他们最易认同的集体象征,在特定历史环境中,它是移民社会的熔冶,也是同籍移民某种道德、文化倾向的标榜和规范。移民的籍贯不同,祀奉的神自然也就有所不同。

江西会馆祀奉的是感天大帝许真君,唯愿其恩施长久,所以江西会馆又名万寿宫。据史料记载,许真君姓许名逊,是晋代著名的道士,晋太康元年(280年)曾出任四川旌阳县令,一生为民除害,匡世济民。在神仙故事尤其泛滥的晋代,许逊这位民众心目中的“好人”,自然也就在百姓口口相传的“先进事迹”中,逐渐被神话为一位得道的神仙了。传说中,许逊曾“斩蛟除害”,为江西人避免了一场大的灾难,所以江西人尊许逊为“江西福主”。当江西移民辗转千里来到他们保护神曾经为官的四川时,基于广泛的信仰基础,自然也就将其作为地方的精神代表,供奉于会馆之中。

广东会馆祀奉的是佛教高僧六祖惠能。史料记载,六祖惠能(638—713年)俗姓卢氏,祖籍河北燕山(今涿州),唐时随父流放岭南新州(今广东新兴)。在广东韶关曹溪河畔的南华寺,六祖惠能在此传授佛法37年,创立佛教禅宗,法眼宗远传世界各地,所以粤籍人士皆视其为乡土神,而鉴于南华寺是六祖慧能弘法的道场,因此广东会馆又称南华宫。正如民间普遍供奉多神一样,广东会馆除了祀奉六祖惠能,也祀奉先贤粤王赵佗。在粤籍客家人的心目中,粤王赵佗是秦统一中国以来,最早成功地在南方少数民族地区推行民族亲和政策的杰出政治家,也是最早把中原文化和先进生产力传播岭南的伟大先驱。洛带广东会馆的正殿取名粤王楼,就意在专门供奉先贤赵佗的神灵。

与江西会馆、广东会馆不同的是,湖广会馆祀奉的并非荆楚乡神,而是大禹,所以,湖广会馆也称“禹王宫”。禹是中国传说时代与尧、舜齐名的贤圣帝王,他以毕生精力治理洪水,又划定中国九州。据杨雄《蜀本纪》载,禹生于四川汶川,不过他也曾跨越蜀地,治理江河自夔门以下并疏导沔水(今汉江)进入长江,平生之业,遍及荆楚,自古以来,两湖百姓都敬之为神。在艰险的迁徙路上,当湖广移民入夔门,历丰都,面对种种险滩恶水时,他们唯有寄望故乡庙中祀奉禹王的护佑,而当平安入蜀后,禹王也就自然被湖广移民看作他们的保护神,并供奉于会馆殿堂之上,成为有别于他方移民的标识。

湖广会馆属湘、鄂籍湖广人的移民会馆,广东会馆和江西会馆则分属粤籍和赣南籍移民的客家会馆。不过随着族群势力和移民文化的消融,在洛带这个大的客家文化背景下,洛带的湖广会馆亦为今天语境下的客家会馆。所以在客家的洛带,会馆祭祀完全依照中原古时皇家的“蒸尝”规制施行。

所谓客家,“客而家焉”也。从晋代始,客家人就一次次远离中原故土,并最终于唐末宋初蛰居于闽、粤、赣的崇山峻岭中。当北方民族在不断动态融合之时,他们却保持相对的静止,外压内聚,寻根报本,逐步演化为汉民族中既保持中原古文化原态风貌,又兼收并蓄南方少数民族独特文化气质的族群。三百年前,当客家先辈们从岭南迁徙入川时,与之一同而来的,还有他们固守千年的中原礼俗。

古时,中原皇家有四时之祭:春祭曰示勺,夏祭曰示帝,秋祭曰尝,冬祭曰蒸,之后概称为“蒸尝”。其规格分“祭”、“酹”两种,按客家风俗,用猪、牛、羊“大牲”行三献礼谓之“祭”;用鸡、鱼、猪头“小牲”,以酒祭地称为“酹”。“酹”一般为会馆的岁时祭献,“祭”则以清明公祭最为隆重——其时,偌大的会馆幡旗飘扬,香烟缭绕,随着阵阵礼炮声响,主祭官带领陪祭走向祭台,先献帛、爵、三牲“三献”之礼,后行水、土、火“三祭”之礼,再敬舞彩龙、跳傩舞、弹古乐“三娱”之礼……气氛庄严隆重,肃穆热烈。而德高望重的主祭官高声念唱的“大地回春,节届清明……虔诚祭祀,感恩追思”祭文。

待祭祀结束,先贤和神灵们已经享用的“大牲”“小牲”自然就成了同乡聚餐的食材,所以,一顿丰盛的坝坝宴席,往往成为会馆祭祀的压卷之作。数十百人各家族代表参与的就餐场面蔚为壮观,乡人们就着阳光、山风和乡情交融的热烈氛围,大快朵颐。这激动的春宴,该是一方寓外移民文化记忆最为亲切的存在方式。

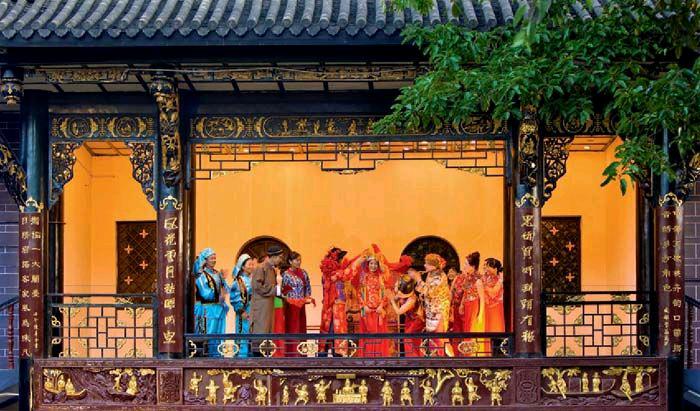

会馆戏曲,酬神娱人两不误

漫步在洛带古镇,一阵亲切的锣鼓唢呐声贯入耳膜,寻声而去,我来到曲径通幽处的江西会馆小戏台前,一拨中老年人正在戏台上围坐一起川剧座唱。所谓川剧座唱,其实就是川剧爱好者在闲暇时候进行的一种自娱自乐活动。与台上正经演出川剧不同的是,它只需搭上两张桌子,摆上几件必不可少的锣鼓器乐,再沏上几碗茶就行了。有没有观众不要紧,全凭自己过瘾就好。因座唱时大家往往围鼓而座,所以在洛带川剧座唱又叫“打围鼓”。

会馆戏曲可谓川剧诞生的摇篮。那时的成都包括川省一地,尚无戏院之说,各种演出活动多在会馆的戏台举行。李诘人在《死水微澜》中记载晚清成都的会戏,“每个会馆里,单是戏台就有三四处,都是金碧辉煌的。”endprint

江西会馆的这座小戏台,也可看作是会馆中殿向天井延伸的亭。该亭四角立柱,藻井梁架,须弥台基,品茗闲坐也可,戏曲演出也可,构思之精巧,为四川移民会馆之独有。我赶到时,年龄该六十左右的刘阿姨正在唱一出《穆桂英打雁》的川剧弹戏折子戏片段——在时疾时缓的锣鼓伴奏下,“穆桂英”唱腔清丽婉转。突然,鼓、钹、锣、铛铛、唢呐等紧密起来又戛然而止,余音未了,那句——“剑上有字,字上有剑”的经典唱词便紧随着从刘阿姨高亢的嗓子里骤然唱至。唱腔是不断地高昂上去,在弯过几个弯后又慢慢地滑落下来,之后锣、鼓、唢呐等又和风细雨地敲击吹奏起来,似在把那滑落的唱音轻轻接住。

洛带的戏曲文化传统由来深厚,这与会馆戏楼的建造密不可分。事实上,会馆戏楼建造的本意是出于祭祀的需要。因为要祭祀神祇需唱戏酬神,各籍移民会馆便建起别具一格的戏楼。湖广、广东、川北这三大会馆都将其戏楼设置在门楼的里侧,如此设计,保证了戏楼在沿中轴线对称布局的会馆建筑空间里,对应着一个开放而疏阔的庭院,更迎着会馆大殿里祀奉的诸神。至于江西会馆,除正、后殿之间天井里凸出来的这座小戏台外,尚有会馆旷坝上名曰“万年台”的大戏楼,它们均布局于会馆的中轴线上,并与会馆大殿朝向相应。

通过酬神的戏曲演出,徐真人、粤王、大禹等神化的先贤和世俗的移民,一起度过一段快乐的时光,那真是酬神娱人两不误。凡节庆之时,会馆会期,甚至哪家有了喜庆之事,不分籍贯彼此,人们都会在会馆里济济一堂,共赏戏曲之乐。可以想见,其时的洛带,从上街到下街,各家会馆是你方唱罢我登场,四时热闹不断。

史料中有记载洛带江西会馆在会期为倡孝道,连月演出《目连戏》的盛况。目连戏堪称中国戏剧的鼻祖,它发源于中原却又长期绝于中原。宋元时期,目连戏随南迁的客家人来到江西弋阳地区,在与“顺口可歌”“随心入腔”的弋阳腔结合后,开始在包括客属地区的南方诸省广泛流行。之后,随着江西客家人的到来,戈阳腔在“湖广填四川”重新构建的四川地域文化中,逐渐本土化为川剧的代表声腔——高腔。

事实上,受原乡地域文化的影响,入川移民对戏曲的爱好也因地域而别。一般说来,江、浙、闽、粤之人好昆腔;赣、湘、鄂之人喜好高腔、胡琴;陕、甘之人爱弹戏,本土的乡人喜好灯戏,在苦恋的故乡声腔中,移民们一度保持着对故乡戏曲的热爱。不过,随着时间的推移,移民后代已不如父辈那样醉心乡音了。作为这片土地新的主人,他们对时下流行的声腔和名角更有广泛的兴趣。一种荟萃昆、高、胡、弹、灯的戏班应运而生,并在民间年节和会馆会期的迎神、报赛、宴会、酬宾中受到极大欢迎。

会馆戏曲可谓川剧诞生的摇篮。那时的成都包括川省一地,尚无戏院之说,各种演出活动多在会馆的戏台举行。 李诘人在《死水微澜》中记载晚清成都的会戏,“每个会馆里,单是戏台就有三四处,都是金碧辉煌的。江南馆顶阔绰了,一年要唱五六百台整本大戏,一天总有两三个戏台在唱”。正是如此的会馆戏剧之乐,“五腔共和”的川剧表演形式最终在辛亥革命后成形。

会馆既然是“庙”,当然就有迷彩的庙会活动。洛带以春节期间的庙会活动最为盛大,其时,不仅有戏剧表演,更有傩舞与体现移民原乡风俗的巡游活动,悦神娱人,热闹非凡。会馆巡游,实则体现了移民社会初期,共克时艰的移民们渴望虚拟戏剧生活的一种心理暗示;其上乘古韵、具有鲜活生活基础的表演方式,亦是川剧成型与发展的创造源泉。

会馆建筑,原乡与本土的交融

随“湖广填四川”移民浪潮而来的,不仅有各地迥异的风俗,还有各地不同的建筑工艺,它们与本土建筑相互交融,打造出洛带会馆建筑的多姿多彩。

随“湖广填四川”移民浪潮而来的,不仅有各地迥异的风俗,还有各地不同的建筑工艺,它们与本土建筑相互交融,打造出洛带会馆建筑的多姿多彩来了——湖广会馆的质朴大方,江西会馆的俊逸精巧,广东会馆的恢宏挺拔,川北会馆的明快淡雅,也就因此在洛带凸显出来。

行走古镇,首先进入眼帘的,就是广东会馆那座飞檐高翘的重檐歇山式大殿,它是整个古镇最高的古建筑。不仅如此,总建筑面积达3250平方米的广东会馆,还是全国规模最宏大的会馆之一。“察庙之大小,即知人民之盛衰”,由此而见粤籍客家人在这一地域的人口众多和影响广泛。

在洛带的四大会馆中,唯广东会馆前殿为琉璃绿瓦盖顶,后殿为黄色琉璃瓦盖顶。明清两代朝廷曾明文规定,只有皇宫、帝陵及奉旨兴建的寺庙才准许使用黄色琉璃瓦,亲王、郡王等贵族的住宅可用琉璃绿瓦外,其他建筑―律不得擅用。广东会馆如此的建筑规制,听老辈人讲,清末会馆除乐楼、耳楼外,均毁于火灾,重建时时值“中华民国”初年,旧王朝的规制自然不必再去遵守,但出于对皇家宫殿建筑的推崇,作为这一地域族群势力最强大的粤籍移民组织,曾派员专程到北京故宫和圆明园取经,规划重建时,大胆采用皇家制式,以绿色、黄色琉璃瓦盖顶,以彰显门庭。同时,为突出会馆大殿雄伟轩昂的气势,会馆三殿外侧,还砌以如弓似云、舒展自如的高大封火山墙。

中街背街而向的江西会馆与广东会馆虽同属客家移民会馆,但不同地域的生活环境,造就了同一族群大相径庭的审美特质。从外廓看,洛带江西会馆就像大户人家的宅第,及至跨进会馆大门,朗阔的殿堂之后,却是别有洞天的院落,曲径通幽,紧凑华丽,既不失会馆的庄重,又充满了居家的温馨。

或许是出于江西移民崇敬先贤许逊的传说,江西会馆脊饰和小戏楼飞檐的套兽,其螭的形象尤为生动。传说中,龙头鱼身的螭为龙之九子,因口润嗓粗而好吞,所以其形象多被塑为中国古建筑殿脊两端的吞脊兽,称螭吻,取其灭火消灾之意。一般说来,螭吻由龙口,鱼身和背上所插宝剑几部分组成,相传,这把宝剑为许逊曾用,之所以要插上宝剑,目的是防止螭逃跑,永镇火患。螭吻是国人龙文化崇拜的延展,在洛带江西会馆前、中殿两坡垂脊上,其垂脊兽则直接采用了龙的形象,龙头高昂,大有呼风唤雨之势。除此之外,会馆后殿五花山墙影壁,砖砌整洁有律,灰塑巧匠精工,翼角飞翘,造型优美,不仅为古镇街景平添亮色,也反映出江西客家人对风水的重视。

湖广会馆地处古镇下街,除敦厚朴实的会馆戏楼、大殿、厢房等主体建筑外,会馆左侧独辟的回廊庭院,清雅僻静,回廊戏台既简朴而不失雅致。而最为神奇的是,整个会馆并无下水通道,但无论下多大的雨,会馆都不会淌水漫延,如此奇迹,传为大禹保佑之功。

至于古镇上场口的川北会馆,相比与洛带本土的以上三座会馆而言,它是一座商业会馆,是由当年川北南充、西充、盐亭三县商贾、士绅,在成都设立的一座供同乡聚会、祭祀、下榻,以及进行商务活动的场所。川北会馆始建于清同治年间,其时的成都历经200年的发展,曾经的“满目秽芜”之地,已为“西部的北京”,商旅云集,舟车交汇。不过,今天的川北会馆仅存主体建筑乐楼和大殿。乐楼底高约为大殿的一半,两相对比,构成一种参差之美,使整个会馆形成极具特色的竖向空间。加之会馆建筑完美融合了川北民居简洁明快、朴树淡雅的格调,川北会馆由是而被誉为晚清四川会馆的典范。endprint