“尼米兹”和“塔拉瓦”的辉煌

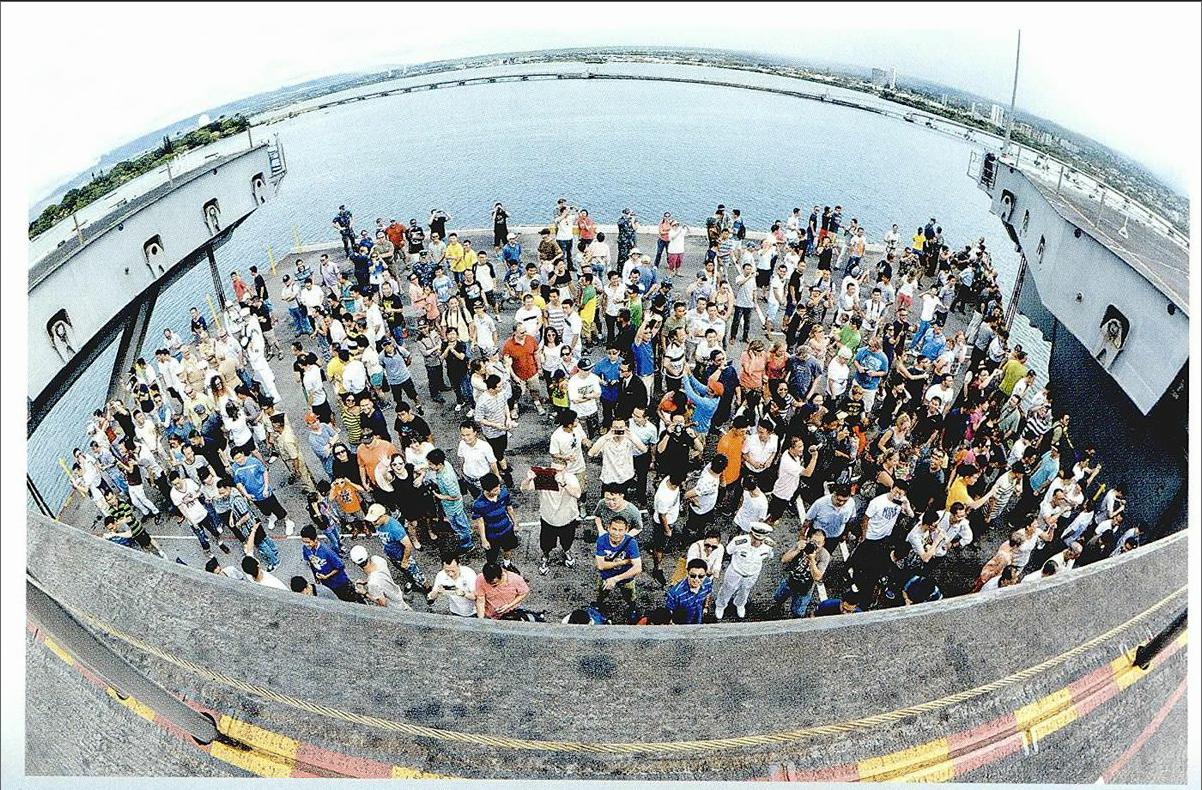

7月5日,珍珠港举行的“环太平洋-2014”参演舰艇开放日活动,包括“里根”号航母等14个国家的36艘舰艇参加。笔者有幸也获得参观的机会。由于舰艇开放的数量很多,全部参观是不太现实的,只能择其重要和有特色的部分以飨读者。

“里根”号航母——有枪走遍天下

“里根”号航母在6月26日抵达珍珠港,其硕大的外形立刻成为关注焦点。不要说珍珠港内的各国军人会注意到“里根”号航母,就连周围的民众开车经过福特岛大桥或者到“亚利桑那”纪念馆、“密苏里”战列舰上去参观,也会看到这个庞然大物。“里根”号停泊的H号码头,处于珍珠港最靠北侧外部的位置,和美军“佩特立乌”号两栖攻击舰停泊的K-9码头,中国海军舰艇编队停靠的K-7码头,都面向福特岛方向。

“里根”号的开放时间从早上9点开始。当笔者赶到入口的时候,队伍已经排了很长。等候参观的人群中有夏威夷当地居民,也有参加环太演习的各国官兵。笔者就见到好几个身穿蓝色数码迷彩军装的中国海军官兵。有意思的是,参观的人中还不乏美国陆军、海军官兵,看来核动力航空母舰作为美国的核心作战装备,即便美军自己人,也未必有机会一睹其风采。而对于外军和民众来说,一次参观的机会就更加难得。

在进入航母停泊的H号码头之前,美军就开始进行严格的安检,对于参观者也提出了尽量不要带包的要求。参观者沿着专用步行线路进入码头,而车辆的进出口则被关闭,还竖起了3座阻拦装置。为了避免拥挤,美军对参观人群进行了数量和流量控制,除了某些军队高级军官和地方VIP人士之外,其他参观者每200人左右为一组,分批进入码头参观。尽管参观过程允许拍照,但参观者在码头拍摄仍是禁止的,笔者不时听到引导参观的美军军人嚷着“No Pic-ture Here!”(这里禁止照相)的警告。

其实参观线路很简单,就是从舰岛前的2号升降机进入机库,然后从位于左舷侧斜角甲板尾部的4号升降机来到飞行主甲板,最后按照原路线返回。虽然这比不了高级军官和VIP人士可以进入舰岛以及CIC等更核心部位的特权,但对普通民众来说仍是难得的旅行。

从2号升降机进入“里根”号航母,展现给参观者的就是其硕大的机库和两面巨型旗帜:“里根”号的舰旗和美国的国旗。机库总长度约208米,宽约32米,高约8米,可容纳数十架各型作战飞机。从面积上来看,“里根”号机库面积超过6650平方米,接近于国际足联规定的标准足球场的面积。机库上方除了密布各种管道之外,还有一些挂篮装置以容纳飞机的副油箱,也是对空间的利用。另外在机库内部1号和2号升降机的中间位置,还有一座电动的隔离门,可能是起到消防隔离的作用。

美军把第一批参观者都集中到了4号升降机,然后通过升降机送到主甲板,上面的甲板有持枪的美国水兵进行警戒。可见美军既想通过舰艇开放来展示实力,也在安全上做足了功夫。从升降机到主甲板,笔者原以为是没有什么亮点的,但当升降机启动上升的时候,却给了笔者一个意外。

因为在三声警报过后,升降机上升的速度超出了很多人的预料,绝对超过90%以上住宅电梯的速度,和很多超高层建筑的高速电梯相当。而且由于升降机没有高速电梯的缓慢加速功能,一上来速度就很快,让很多参观者发出一声惊呼。也许这是美军向参观者开的一个玩笑。然而在参观后,笔者从网上看到一段美军“斯坦尼斯”号航母在2012年演习时使用升降机的视频,升降机同时输送一架E-2C预警机和1架S-70“海鹰”直升机,速度也很快。这表明美军航母的升降机具有极高的运转效率,可在更短时间内把飞机转移到飞行甲板。

飞行甲板参观,是航母开放日的主菜。甲板上总共有30架左右不同类型的作战飞机,其它的飞机已经返回地面上海军航空站基地。“里根”号的飞行甲板不是完全开放的,即甲板前部的弹射区禁止参观者进入。这可能是美军出于飞行安全的考虑,防止游客损坏弹射器或在甲板上遗留异物危及战机起飞。

展示的机型包括F/A-18C/D“大黄蜂”战斗机、S-60“黑鹰”直升机和E-2C“鹰眼”预警机。美军的F/A-18E/F“超级大黄蜂”战斗机都集中在前甲板,并没开放参观。即便是甲板上展示的作战飞机,也都在座舱玻璃内设置了银色遮阳罩,既阻止了夏威夷阳光的炙烤,也防止座舱敏感部位被拍摄。

甲板上最醒目的,要算1架天蓝色涂装的F/A-18C“大黄蜂”。该机还涂有“Blue Blaster”的字样,说明这是美海军VFA-34攻击战斗机中队的长机,隶属于美海军第2航母战斗机联队,机头上还涂有飞行联队司令杰弗里·杰里科上校的名字,垂尾上则画着VFA-34中队特有的“抽烟骷髅”的标志。机体下方副油箱被涂成黑色,上书“Have Gun……Will Travel”的字样。这实际上是上世纪50年代美国一部著名的有关西部雇佣枪手的电视剧的名字。国内有人翻译成“枪战英豪”。然而笔者以为,这段涂在舰载机上的英文,翻译成“有枪走遍天下”更为贴切,更能体现美军肆无忌惮干涉国际事务的霸主心态。

“变形折叠”有隐患

相比战斗机,甲板上的两架预警机来头也不小。“里根”号上的预警机隶属于VAW-113舰载预警机中队,绰号“黑鹰”。VAW-113中队是美国海军第一个与F-14“雄猫”和F/A-18“大黄蜂”舰载战斗机配合的E-2“鹰眼”预警机中队。也就是说,VAW-113有着全美国海军乃至全世界最丰富的舰载预警机使用经验。中国海军“辽宁”舰和美国核动力航母相比,在舰载战斗机上其实互有优势,真正的差距还是在舰载预警机上,美国海军有丰富的经验。预警机已经成为航母攻防作战最重要的因素。如果未来中国的航母也能有舰载预警机,那么这支部队的地位就堪比美国“黑鹰”中队。

与舰载战斗机和预警机中队相比,“里根”号上的直升机中队却是一支非常年轻的队伍。这支绰号“蓝鹰”的HSM-78直升机中队,在2012年3月刚刚成立,官兵人数280人,装备有11架美国最新型MH-60R直升机,主要执行反潜、反舰和一定的反水雷作战任务,此外还要担负一些海上搜救、运输、伤员转运、通信等职能。MH-60R直升机是SH-60B的改进型,改进了雷达、电子设备、控制与显示系统、机载声呐系统,于2002年开始服役。截至2013年,美国海军装备了166架MH-60R直升机。endprint

MH-60R相比以前型号,改进的地方在外表上很难看出来。但其类似变形金刚的折叠方式引人注意。笔者看到MH-60R可以折叠的部位包括主旋翼机身挂架、尾梁、尾部水平翼。MH-60R作为一架10吨级的中型直升机,折叠后的长宽高分别是12.5米、3.3米和4.1米,而和中国直-9舰载直升机类似的AS365N2“海豚”轻型直升机,折叠后的尺寸为11.63米、3.25米和4.06米。这就意味着美军可以在类似直-9直升机的空间内,使用性能远更优越的直升机,从而进一步节省舰艇宝贵的空间。

当然这种超强的“变形折叠”性能,也带来了技术的复杂性。主旋翼的自动折叠还好说,最大的难点在于尾梁的折叠。MH-60R的尾梁能向左方折叠至150°左右,从张开的折叠处可以看到圆形的对接锁销装置、内部电缆、绞盘和一些电气控制系统。从安全性看,功能增加的越多,隐患就越多。相对于“海豚”直升机,MH-60R可折叠的部位更多,暴露在高盐、高湿环境下的时间也就更多,这都会给维护保养带来更多的压力。

从主甲板返回机库,参观已近尾声。一些美军在机库内推销一些舰帽、徽章等航母纪念品。说实话这些纪念品尽管制作很精美,但价格还是很昂贵的。普通的都在20美元以上,一些特别的达到30美元。一位来自中国的观众想跟一位黑人水兵侃侃价,但这位老兄也不含糊:这可是美国核动力航母的纪念品,你回到中国卖个一两百美元也不成问题,我没多要钱已经很公道了。可见美国大兵在全球作战之余,生意经一点也不赖。

但更吸引笔者的,是机库内摆放的一台航空发动机和一些机载弹药。发动机是F-404-GE-400,现在美军的“超级大黄蜂”使用的是更先进的F-414,可见美军的展出有所保留。直观感受是比珠海航展上出现的俄AL-31F发动机更为简洁流畅。当然笔者不是发动机专家,无法比较出美俄发动机的差别。展出的机载弹药有GBU-16激光制导炸弹、MK80系列通用炸弹、GPS制导JDAM炸弹、CBU-99集束炸弹、ADM-141 TALD诱饵导弹、AGM-154防区外攻击导弹和CTAM-84K“鱼叉”反舰导弹训练弹。

这里面较少见的就是ADM-141TALD诱饵弹。在海湾战争中,美军就使用了这种空射战术诱饵弹,一方面对伊拉克C3I系统的雷达实施欺骗式干扰,吸引敌防空火力,另一方面诱使伊军防空雷达开机,为反辐射导弹提供情报。该弹尺寸较小,射程可达120千米,F/A-18可携带6枚。但是这次美军展示的是较早型号的ADM-141,而不是装备涡喷发动机和新导引头的ADM-141C。

相对于航母的复杂程度,开放日的参观连走马观花都谈不上,最多就是蜻蜓点水。即便如此,“里根”号外面照样排起了长长的队伍。从另一角度来看,这么多人来参观航母,参观的路线越复杂,后面排队等候的时间越长,也需要照顾其他人的利益。从整个行程来看,美方显然对组织航母开放日参观有着丰富的经验,一方面让参观者充分拍照留念,同时又严格限制参观路线和区域,防止泄密和危及航空安全。此外,美方沿途的官兵表现也很张弛有度,拍照合影全没问题,笑容满面一脸的友好。但是问及敏感问题一概避而不谈,碰到参观者进入非参观区域马上赶来制止。笔者在机库找到一名美军军官合影,对方马上就欣然接受。后来笔者看照片一查才知道这人是“里根”号航母的副舰长布莱特·克洛泽伊尔中校。此人先飞直升机,然后又转飞F/A-18战斗机,估计没有差池的话将来就要到哪艘航母上任舰长。

美军航母开放参观,也是自身实力的一种展示和潜移默化的“思想洗礼”。美国航母高大威猛的外形和先进的武器装备,会对参观者造成强烈的心理震撼,很容易打造“美军不可战胜”的形象光环。机库里面巨幅的美国国旗,里根总统的雕像,也在传递着美国的价值观。

美国海军是世界上最强大的海军,因此它乐于以一种开放的姿态来面对世界。中国海军是当今世界为数不多的快速发展的一支海上力量。因此,伴随中国海军装备的大跨越,中国海军的心态会发生必然的变化。强大是不受谴责的,反而是受人偏爱的。中国海军走向世界,要通过最先进、最强大的舰艇向包括海外华人在内的所有国家民众,传递中国的形象和价值观。在这方面,美国海军就是我们最好的老师。

最后的“塔拉瓦”——“佩勒利乌”

在中国航母“辽宁”舰、综合登陆舰“昆仑山”舰入列后,中国媒体,包括央视,都有中国研制两栖攻击舰的消息。但很长时间以来,都是“只闻楼梯响,不见人下来”。从外形上来看,采用直通甲板的两栖攻击舰,有时比一些轻型航母更像“航母”。那么这种舰艇的实际地位和作用,和航母又有什么区别?虽然中国的两栖攻击舰还没露面,但美军的一型两栖攻击舰却快要走下历史的舞台,这就是我们今天参观的对象——美国海军“佩勒利乌”号两栖攻击舰。

停泊在珍珠港K-9码头的“佩勒利乌”号是美军“塔拉瓦”级两栖攻击舰的最后一艘。如果按照美军的原计划2015年将该舰退役的话,那么这次将是“佩勒利乌”号最后一次参加“环太平洋”演习,未来将被美国新的一艘“美国”级两栖攻击舰所代替。

一进K-9码头,所有的参观者都会为“佩勒利乌”号小山一样的外形所惊讶。该舰采用高干舷设计,从岸边到甲板的高度就有6层楼高,如果要算上巨大的舰岛,就要有10层楼高。这样的高度,在整个珍珠港停泊的舰艇中,应该首屈一指,连“里根”号航母也要稍逊一筹。

参观者首先来到的是“佩勒利乌”号艉部三层甲板高的坞舱,长约80米,宽约24米。在舰艏方向停放着数十辆运输和装卸车辆。由于坞舱内照明不足,再加上该舰长期服役,因此给人的感觉是颇为惨淡。笔者仔细观看才发现,和中国海军“昆仑山”舰毫无遮挡的大型坞舱相比,“佩勒利乌”号的坞舱后部实际上是中间隔开的。笔者左手方向停放着2辆军用卡车,后面还有1艘LCAC气垫登陆艇。一位黑人士官解释说,舰艇调度室将船坞后部分成两部分:一部分供进坞用,一部分供出坞用,两者互不影响。当压载舱进水使舰艉下沉时,登陆艇可通过艉门下水或进坞。endprint

我们通过右侧的向上坡道,就来到了“佩勒利乌”号的机库。该机库长约65米,宽30米,高约8.5米,可容纳19架CH-53D“海上种马”大型直升机或26架CH-46“海上骑士”中型直升机。根据需要,也可将其中部分直升机换载为AV-8B垂直/短距起降飞机,以加强空中支援能力和对地攻击力。但笔者没有看到AV-8B,只看到1个用废弃的CH-53直升机改造的训练设施。根据引导员解释,这是一个专供陆战队员机降训练的设施。表面上看,机库里有很多杂物,飞机几乎没有,可能是因为该舰处于靠港休整期间,剩下的都停在了飞行甲板上供外界参观。有资料说,在该舰艏部飞行甲板下面,设有面积为450平方米的进行适应性训练的大舱室,舱室内的温度可由人工控制,可模拟登陆区的气候条件。海军陆战队员在登陆作战前,通常都要在该舱室进行临战状况训练。但是开放日参观路线是在舰艇尾部,没有到这个专门的训练舱室,颇为遗憾。

笔者以为从机库到飞行甲板还能有像参观航母的待遇,直接从舰载机升降梯到上层甲板。但是显然美军没有这样的准备,因为升降梯上没有任何的安全阻拦装置。因此只有从机库的向上坡道,才能到达主甲板。至少甲板上有两种装备是笔者非常感兴趣的:一种是电影里的变形金刚——CH-53E“超级种马”,而另外一种是现实中的变形金刚

MV-22“鱼鹰”倾转旋翼机。

电影里的狂派变形金刚“冲浪板”变形后就是CH-53E“超级种马”,但出场没有多长时间就被擎天柱“秒杀”了。现实中的“超级种马”则是西方世界建造的最大的重型直升机,在世界上排名俄罗斯米-26和米-6重型直升机之后。其实在电影中还有一种CH-53系列的直升机,就是“晕眩”变形的CH-53“海上种马”。笔者常常分不清CH-53E“超级种马”和CH-53“海上种马”的区别,美军的讲解员则给我解释说,其实很容易,CH-53E主旋翼有7片桨叶,而CH-53只有6片,而且CH-53E还增加了一台发动机,可以在机身左侧上方2号发动机的上面看到它。

和MH-60“海鹰”这种中型直升机不同,CH-53E“超级种马”除了主旋翼以外,可以折叠的部位几乎没有。但它重型直升机的身板,再加上旋翼折叠后“披头散发”的外形,颇有一些金属朋克的味道。从机身后部的舱门看去,两侧各有一排壁挂折叠椅,大概有30个。而美军介绍如果在机身中部再加一排座椅,数量就能达到50人。作为一款服役超过了30年的老装备,美国军人对“超级种马”的感情很深。陪同我们参观的美军引导员说,尽管现在有了更快更先进的“鱼鹰”旋翼机,但是他们还是认为“超级种马”才是最快、最好的重型直升机。而且笔者后来看到机身上编号才发现,这支驾驭“超级种马”的美军是HMH-645重型直升机中队。2003年4月美军出动特种部队执行拯救女兵林奇的行动,就是这支部队执行的空中运输任务。

但在笔者看来,CH-53E也不得不面临“廉颇老矣”的境遇。且不说其略显破旧的外机身,就看其满布传统仪表的驾驶舱,就能看出是上一个时代的产物。从1984年到2014年,CH-53E(包括同型的MH-53E)总共发生19次事故,特别是2000年后事故率明显上升。其中MH-53E的事故率尤其严重,它的每10万小时飞行A级事故率为5.96,是美军其它直升机的2倍。美军在CH-53E上硬塞进去一台发动机,很可能也有问题。CH-53E的2号发动机特别容易起火,公开的事故就有16起以上,这很可能是由于2号发动机上新加的第3台发动机造成的发动机过热。

正是由于这种种问题,美军正在研制更先进的CH-53K“王级种马”重型直升机,采用了3台更大马力直升机、更先进的复合桨叶,并改进了座舱航电,载重量预计要达到CH-53E的两倍。但CH-53K现在才开始地面测试,首飞要到2015年,至于装备更不知道什么时候。看来不管CH-53E“尚能饭否”,它在美海军重型运输直升机领域仍是无法替代的。

相对于“超级种马”,MV-22“鱼鹰”则从研制开始就是“话题争议人物”。尽管争议不断,但现在MV-22毕竟已经入列,成为陆战队的制式装备,而且美国空军也在采购V-22“鱼鹰”。对于中国军事爱好者来说,V-22最大的特点在于综合固定翼飞机的高速和直升机的垂直起降功能。但这一理念并不新,早在上世纪30年代就开始有人探索,60~70年代已经有了初步的成品出现,例如加拿大的CL-84倾斜旋翼机。MV-22牛的地方不但在于将这一航空理念大大实用化,而且还要满足上舰的苛刻要求。

当时摆在“佩勒利乌”号两栖攻击舰甲板上的MV-22给笔者的感觉,就是现在人类造的变形金刚。为了满足两栖攻击舰的升降机尺寸,MV-22的主翼要向后转向90°与机身平行,主翼两端的发动机保持水平,5米多长的桨叶,也要折成水平状态以尽量降低机体高度。左发动机及其收起的桨叶正好在座舱前上方,右发动机及其收起的桨叶正好在双垂尾之间。最令人惊异的,是整个这套机翼收藏和打开过程全部自动,需时90秒。在美军这套系统称为BFWS系统:即“旋翼折叠和主翼收纳”系统。

该系统的研制,是MV-22研制周期和经费增长的重要原因之一。因为这种自动系统的研制不但增加了难度和系统复杂性,而且给机体增加了“死重”,变相影响MV-22的装载性能。特别是MV-22的主翼中,本身就含有连接机翼两端发动机的半轴,以及通过半轴来驱动两侧发动机的辅助动力装置,把这些都融合在一个可以自动水平旋转的主翼之中,确实是一个了不起的工程成就。从“塔拉瓦”看陆战队装备体系

相比美国的“硫磺岛”级直升机攻击舰,“塔拉瓦”级攻击舰的特点在于节约了经费并提高作战有效性。因为它比“硫磺岛”级攻击舰功能更加丰富,能综合两栖攻击舰、船坞登陆舰和武装货船的性能,在一艘舰艇上就能完成登陆兵力的组合运输和投送。

但问题就来了,正如刚才笔者所看到的LCAC气垫登陆艇,不当不正,正卡在坞舱的后部,“塔拉瓦”级两栖攻击舰的致命缺陷在于和LCAC兼容性不佳而导致重装备投送能力不足,这对陆战队两栖作战是致命伤。一般认为“塔拉瓦”级攻击舰可以携带1艘LCAC气垫船,但由于其坞舱的分割式设计,只能卡在后方,而不能运输重型装备。因此这一弱项导致“塔拉瓦”级的采购量从原来的9艘缩减到5艘。而更新的“黄蜂”级两栖攻击舰取消了坞舱的分割式设计,可以装载3艘LCAC气垫登陆艇,获得了更优秀的重装投送能力。和“塔拉瓦”级攻击舰相比,“黄蜂”级在保证垂直运输和打击能力的同时,更强调坞舱的空间利用效率,因此其编号也改为LHD(D代表docking船坞)。

“佩勒利乌”号攻击舰一路看过来,最后给笔者最大的感受就是美军陆战队这一兵种真的“很特殊”。熟悉战史的读者都知道,陆战队这一兵种实际在英国、美国等传统海上强国中有着悠久的历史,承担着由海到陆两栖作战的主要任务,甚至一度是殖民侵略的象征。随着历史的发展,在其它国家陆战队还从属于海军,规模较小的情况下,美军陆战队却已经是独立军种,其两栖作战规模日益扩大复杂,对装备的要求越来越苛刻。别的国家直升机航母就已经是了不得的装备,但美国陆战队的两栖攻击舰,却已经比一些轻型航母的攻击力还要强大,而且还要承担两栖投送的功能。像“塔拉瓦”级两栖攻击舰强调空中对地攻击,兼顾两栖投送,编号是LHA,“黄蜂”级强调坞舱使用LCAC进行重装投送,兼顾垂直运输和打击能力,就把编号改成了LHD,至于最新的“美国”级两栖攻击舰,则干脆玩起了一级多型的概念,也就是前两艘取消坞舱,加大了机库和甲板下空间,以便更好地为飞机提供维护,等到第三艘再恢复坞舱设计,以实现更灵活的作战应用。

现代舰艇多采用模块化设计,改动起来不困难。费劲的是像MV-22、F-35B等陆战队专用的航空装备。美国海军陆战队不但可依靠航母战斗群掩护,而且本身也在追求各种垂直投送和空中作战/攻击装备,这些装备还要满足苛刻的上舰操作要求。近年来美国的一些典型“争议”装备,如F-35、MV-22,都和陆战队有着直接关系。美军陆战队对追求本军种装备自成体系的执着或者“偏执”,某种程度上已经影响美军整个装备体系的建设。然而现在一些地区性强国依靠区域拒止战略所开发的武器,很可能从根本上影响两栖作战的理念和样式,同时对伤亡数字的敏感也让很多政府对两栖登陆心存犹豫。

美国陆战队的确是我们的一面镜子。一方面其装备先进、训练有素,但同时又警示我们,陆战队建设很特殊,对于其使命和任务,要有合理的长远规划,这样才会正确指导陆战队两栖作战装备的正常发展。endprint