中国控烟政策变迁:基于支持联盟框架的分析

洪 宇

北京航空航天大学公共管理学院 北京 100191

吸烟有害健康,我国是世界上最大的烟草生产国和消费国,也是最大的烟草受害国。据调查,我国吸烟人群逾3亿,另有约7.4亿不吸烟人群遭受二手烟的危害;每年因吸烟导致死亡的人数已超过100万,至2050年将突破300万。[1]吸烟已经成为公众身体健康的重大威胁,并直接或间接地导致一系列的社会问题,控烟刻不容缓。2003年5月,世界卫生组织(WHO)通过了《烟草控制框架公约》(简称《公约》),全球168个国家签署了此项《公约》,控烟在世界范围内成为一种趋势。2003年11月我国签署《公约》,2006年1月《公约》在我国正式生效,承诺到2011年1月实现室内公共场所和室内工作场所100%禁烟。2011年1月,中国疾病预防控制中心等部门发布的《控烟与中国未来》报告指出,我国控烟效果微弱,吸烟率居高不下;控烟履约绩效得分很低,与《公约》要求差距巨大。[2]这宣告了我国签署《公约》5年来履约的不成功,我国控烟进程缓慢推进,控烟政策产出乏力。[3]尽管当前控烟成效微弱,但从长期来看,中国控烟在宣传吸烟危害性、禁止烟草广告等方面还是取得了一定的成效。本文运用支持联盟框架来分析中国控烟政策变迁的机制,展示不同的政策联盟、政策主体在控烟政策变迁中的作用,并提出中国控烟运动进一步发展的方向和措施。

1 理论基础:支持联盟框架

支持联盟框架(Advocacy Coalition Framework,ACF,也译为“政策倡议联盟”)的最初观点是由萨巴蒂尔(Paul A.Sabatier)提出的,它被定义为:“由来自不同职位(选举产生的和行政机构的官员、利益集团的领导、研究者等)并具有以下特征的人组成,他们共享一个特定的信仰系统——基本的价值观、因果假设和对问题的感知,并长时间内对一项协调行动毫无争议”。

支持联盟的信仰系统包括三个层次:深层核心信仰、政策核心信仰、表层信仰(也称为“第二层面信仰”)。深层核心信仰处于最高、最广泛的层次,包括实体性和规范性的信仰,如对于个人与社会平等的相关评价等,这个层次的信仰是极其抵制变革的。政策核心信仰是联盟的基本黏合剂,它代表了贯穿于整个政策领域或子系统中的联盟的基本行为规范和因果认知,包括:基本的价值偏好、对于问题总体严重性以及它的主要原因的基本感知、认识子系统中核心价值的策略、适于处理问题的最佳政府层级以及要使用的最基本的政策工具。在某种程度上,一个联盟政策的核心信仰并非僵化不变,只是调整起来非常困难。表层信仰包括一组范围较窄的信仰,它考虑问题的重要性或者考虑在具体背景下不同因果因素的相对重要性,更易于根据新的数据资料、新的经验或者变化中的策略因素而改变,绝大多数的变迁发生在这个信仰层面上。[4]

政策子系统内不仅有利益集团、行政机构,还包括在政策的产生、宣传和评估过程中起到重要作用的媒体记者、分析家和研究者们。[5]政策子系统内的政策支持联盟试图将它们信仰系统的核心理念和次要方面转变为政府政策,每个政策支持联盟都将通过政治资源的积累和以政策为取向的学习来实现自己的目标。[6]重大的政策变迁是由政策子系统的外部事件导致的,这些外部事件包括:社会经济环境的变迁、公共舆论的变化、统治联盟系统的变化、来自其他子系统的政策决定和影响。子系统内部的政策学习改变联盟第二层面的信仰,导致政策的轻微变化。

2 中国控烟政策变迁

中国的控烟运动开始于20世纪70年代末,至今已有30余年发展历史,1979年2月28日,卫生部联合财政部、农业部和轻工业部颁布的《关于宣传吸烟有害与控制吸烟的通知》是我国第一份官方控烟文件,标志着控烟问题开始进入政府议程。[8]有专家以1999年中国启动加入《公约》谈判为分水岭,将中国控烟运动分为专家控烟和政府控烟两个阶段。[8]本文在现有的研究基础上[7,9-10],对30年来控烟政策变迁进行梳理,如表1所示。

在专家控烟阶段,医学专家是控烟政策的积极倡导者和推动者,他们向政府提出控烟诉求,推动控烟进入政府议程,并利用自身的专业优势,提出政策方案,参与到政策制定中来。专家在这一阶段的政策制定中起到了主要作用,而且从表1中也可以看出,控烟政策的实施对象较为狭窄,力度也较小。

参与《公约》谈判推动中国控烟由专家控烟转变到政府控烟阶段,政府开始在控烟中起主导作用,履约压力和公众健康意识的增强促进政府控烟政策在层次、范围和力度等方面不断扩大。尤其是《十二五规划纲要》中提出“全面推行公共场所禁烟”,标志着控烟被纳入国家战略规划层面,体现了中央政府对于控烟的重视,而与《十二五规划纲要》颁布之前的控烟政策相比,《中国烟草控制规划(2012—2015年)》也将控烟政策推进了更大一步,首次提出制定全国性禁烟法规,为控烟提供了顶层设计。

3 中国控烟政策变迁:基于支持联盟框架的分析

支持联盟框架认为,政策变迁的途径有政策取向学习和外部(系统)事件两种,它们分别通过改变表层信仰和改变政策核心信仰导致政策变迁。本文将从两个控烟政策支持联盟及其信仰、政策取向的学习和外部(系统)事件三个方面来分析中国控烟政策变迁。

3.1 两个控烟政策支持联盟及其信仰

具有共同信仰和采取共同行动的政策行动者和政策主体组成一个政策支持联盟,每个联盟都具有由三个维度的信仰构成的信仰体系,其中政策核心信仰是最重要的,比深层核心信仰对于个人来说更为显著,比表层信仰更能提供有效的指导。而且在政策核心信仰上,支持联盟的参与者有着更广泛的共识。中国控烟政策变迁过程中存在着两个支持联盟:支持控烟联盟和反对控烟联盟。

表1 中国控烟政策变迁

支持控烟联盟包括:国家卫生和计划生育委员会、教育部、医学专家、政策研究者、大众传媒、中国控制吸烟协会、被动吸烟者等。其中,国家卫生和计划生育委员会是反对控烟联盟中最重要的力量,是控烟立法的积极推动者;教育部因其特殊的职能,也积极地向学生宣传禁烟。医学专家和政策研究者可以统归为“专家”,他们利用专业知识,开展控烟科学研究,推动控烟政策制定和执行。在控烟政策缺乏强制力量的背景下,舆论宣传成为控烟的主要工具,大众传媒在其中起到了重要作用;近年来,烟草广告明显减少,关于控烟主题的报道数量也不断增加,大众传媒配合支持控烟主体对烟草企业和相关政府部门形成了强大的舆论压力。中国控制吸烟协会是由志愿从事控烟的各行各业人员自愿组成的全国控制吸烟学术性、社会性群众团体,为非营利性社会组织,宗旨是:广泛团结全国各级各地控烟组织、社会各阶层积极参与并促进全国控烟行动,促进政府控烟履约。曾成功促使民政部取消6家烟草企业“中华慈善奖”,上海世博局退还烟草企业2亿元捐赠,第十一届全运会退还烟草企业捐款等。被动吸烟者是遭受二手烟危害的不吸烟者,有7.4亿人之多,是支持控烟联盟的重要组成部分,只是目前还没有被组织起来,尚未形成集体行动参与控烟,其在控烟联盟中发挥的作用还不够清晰。

反对控烟联盟包括:国家烟草专卖局、烟农、烟民。国家烟草专卖局与中国烟草总公司是“一套机构,两块牌子”,实行政企合一的内部管理体制,控烟直接影响烟草产业的经济效益,从自身经济利益角度出发,国家烟草专卖局是反对控烟的。烟农是依附于烟草业而生存的,据统计我国烟农群体总数达700万[11],对于烟农家庭收入的实证研究表明:烤烟收入在烟农家庭收入中占有很大比重,烤烟种植的劳动力投入很大,其机会成本很高,使得烟农家庭收入中的其他农作物种植收入减少[12],控烟会影响烟农的收入水平甚至造成烟农的失业,从这个角度来说,烟农也反对控烟。中国吸烟人群逾3亿,在这个庞大基数上有很大数量的人是具有较大烟瘾的,控烟将在某种程度上强制他们戒除烟瘾,而且“以税控烟”的政策将会提高烟草的价格,高于部分烟民的经济承受能力,烟民也是反对控烟联盟的坚定支持者。

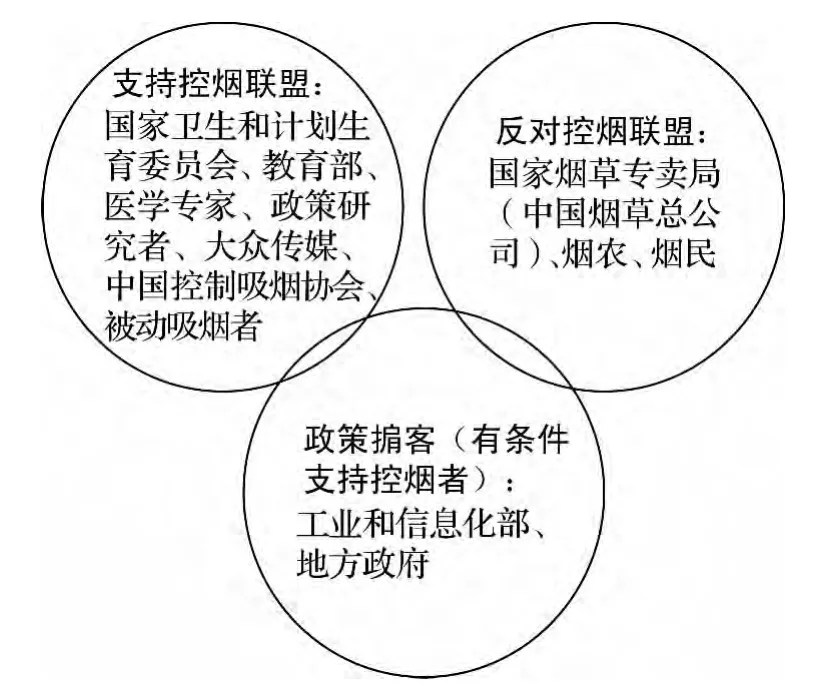

除去以上两个联盟中包括的政策主体外,还有两个重要的主体:工业和信息化部与地方政府,这两个主体在控烟中的态度比较矛盾。工业和信息化部是国家烟草专卖局的上级领导部门,又是履约工作部际领导小组组长单位,一方面要履行控烟任务,另一方面又不能让下属单位的收入和贡献的税收减少,据统计,2011年烟草业累计实现销售收入达10 111.4亿元,实现工商利税7 529亿元,对中央财政税收的贡献高达 8.32%[13];工信部部长苗圩2012年两会期间答记者问说“提高税价,会影响销量……这样烟草业经营难度和压力就会增大”,工信部的处境很尴尬,有学者就认为,工信部在控烟问题上很难做到独立和公正。[14]地方政府的态度更加模糊,尤其是烟草产业发达的地方,烟草产业给地方政府的税收占地方经济很大比重,同时也能提供大量的工作岗位,烟草产业产生的巨大利益甚至导致了严重的地方保护主义,省级政府对“香烟经济”的重视和保护是控烟的重要障碍。[15]另一方面地方政府又得考虑吸烟对公民身体健康带来的严重危害,以及上级政府和社会组织对于控烟的要求。有的学者则直接将烟草贡献率高的地方政府划入不支持控烟联盟行列[3],认为强烈依赖烟草产业的地方政府阻挠国家控烟进程的展开[16]。

从对控烟的态度来看,工信部和地方政府都是有条件支持控烟的。[7]从经济利益角度来说他们不愿意控烟,但受到外部环境的压力又不得不颁布控烟的相关政策,他们居于两个支持联盟之间,调解两者之间的冲突,将冲突限定在可以接受的范围内,平衡不同的利益,寻求“合理”的解决方法。[4]他们既是政策倡议者,也是政策掮客(Policy broker)。本文认为,在支持与反对控烟之间,工信部和地方政府目前更偏向于阻碍控烟的进程,并不是“价值中立”者,同时由于两者的特殊地位,不能完全偏向某一个支持联盟,因而也不能将其归为反对控烟联盟,而将其定义为“有偏向”的政策掮客(图1)。

图1 控烟政策支持联盟构成及政策掮客

支持控烟联盟与反对控烟联盟有着各不相同、相互对立的信仰结构,表2总结了两个联盟在三个不同维度上的信仰。在深层核心信仰上,两个联盟都认同公民享有自由和健康的权利,不同的是两者对自由和健康的理解和限定。支持控烟联盟认为公民个人自由应以不损害其他人健康为界限;而反对控烟联盟则认为吸烟是吸烟者的基本权利,应该予以尊重,“这也是一个人权问题”。同时反对控烟联盟认为国家利益、人民利益高于一切,控烟有损国家利益,违背公民意愿;支持控烟联盟关注的是社会整体的福利,不只是烟草行业、吸烟人群,也不只是经济利益,还包括社会效益等因素,坚持社会整体福利优先。这一层次的信仰是最难改变的。[2,11,17-19]

在政策核心信仰上,两个联盟矛盾的焦点在于烟草带来的经济利益与公众健康之间的冲突,这也是两个联盟相互区别的显著特征。支持联盟框架认为,在政策子系统内部的主要争论议题上,当核心理念存在分歧时,支持者同盟和反对者的阵容将在大约十年的时间里保持稳定。[6]这也符合中国控烟政策两个支持联盟的实际情况。表层信仰展示的是两个联盟更具体的差异,更具有操作性,当前中国控烟政策的变迁也主要是在这个层面上。

表2 中国控烟政策支持联盟的信仰结构

3.2 政策取向的学习和政策变迁

政策取向的学习是支持联盟为了维护自身利益、实现影响政策的目标而对联盟的信仰(主要是表层信仰)进行调整,是基于自利动机的改变,这种改变仅限于信念体系的次要方面,从而保全核心信念。它包括一个支持联盟信仰体系内的学习和跨越不同联盟信仰体系的学习,政策变迁是支持联盟相互学习、调适和妥协的产物。

3.2.1 支持控烟联盟政策取向的学习

烟草经济对我国经济发展具有重要影响,尽管其付出的社会成本很大,“净效应”已为负值,但它带来的财政效益是显性的、可衡量、可考核的,而它的社会成本确是隐性的、难以衡量且不影响绩效考核的,禁绝烟草是不现实的。而且吸烟已经成为一种文化、习惯,短时间内强制的禁止吸烟是没有效果的。支持控烟联盟采取的措施是控烟。在控烟语境中,控烟是指采取综合措施控制烟草。禁烟是指禁止在室内公共场所、室内工作场所吸烟,只是控烟措施的一种,是指在特定的场所禁止吸烟,而不是禁绝烟草。控烟是从控制需求和供应两个方面,通过立法和行政手段控制烟草,不是要与烟草专卖的监管对立起来。纵观控烟政策30年的发展,可以看出控烟政策的特点是:由宣传教育到立法禁止,约束范围逐渐变大,控烟规定的内容逐渐细化,而这种细化也是受现实制约妥协的结果。

3.2.2 反对控烟联盟政策取向的学习

吸烟有害身体健康已经是不争的科学事实,烟草业和烟民也都认识到这一问题,但是利益和烟瘾的诱惑是难以抵挡的,在支持控烟联盟积极宣传吸烟有害的环境下,烟草企业也采取了一些措施来平衡公众健康和企业经济利益。一方面,宣传称“已经发现的4 850多种主流烟气成分中,99.4%的成分对人体无害,0.6%的成分有害,而在这0.6%的有害成分中,只有0.2%是致癌或有可能致癌的成分”。[20]另一方面,组织“降焦减害”科学研究,宣传“降焦减害”品牌卷烟的“减害”效果误导公众,通过获得国家科技进步二等奖、申报“烟草院士”等途径来为这种欺骗宣传戴上科学的光环。为了应对中国加入《公约》后的履约压力,反对控烟联盟也在表层信仰上做了修改,比如基本取消了直接的烟草广告、在卷烟包装上警示烟草危害、通过赞助公益事业来实践“企业社会责任”、提高部分卷烟价格等。

专业论坛的存在也促进了政策取向的学习,在控烟政策变迁中一个非常重要的专业论坛就是中国参与《公约》谈判,支持控烟联盟和反对控烟联盟有机会在一起讨论控烟问题。谈判过程中国家烟草专卖局官员指责控制烟草行业就是卖国,并表示控烟专家“工资的10%都是烟草行业贡献的”[21],可见两个联盟冲突之激烈。国家烟草专卖局组织课题组研究谈判对案,中国最终加入《公约》后又组织开展对策研究,消极应付、拖延《公约》在中国的实施。由此可见,《公约》的实施以及中国控烟政策的变迁是支持控烟联盟和反对控烟联盟两者相互妥协的结果。从控烟政策表面来看,反对控烟联盟受到了更多的约束,为控烟做了更大的妥协;但分析控烟政策的实质内容可以发现,支持控烟联盟的让步更大,不仅政策内容缺乏细则、避重就轻,而且缺乏执行力,控烟政策效果并不理想。例如,《公共场所卫生管理条例实施细则》执行机构不明确,缺乏具体的惩罚措施;《中国烟草控制规划(2012—2015年)》推延全国性控烟立法、缺乏税价联动、不采用图片警示等。究其原因则是国家烟草专卖局主导了控烟政策的制定,对履行《公约》不够积极。[22]

3.3 外部事件的影响

政策变迁分为次要的和主要的两类,表层信仰层面的变迁是次要的变迁,而政策核心方面的变迁则是主要的变迁。支持联盟框架认为来自于子系统外部的主要干扰(如社会经济条件的变化、公共舆论、整个系统的统治联盟,以及来自其他子系统的政策产出)是一个公共政策的核心特征发生变迁的必要条件。

中国控烟政策经历了30年的发展,社会经济环境发生了显著的变化,一方面,产业结构发生改变,第三产业比重提高,迅速发展;同时人们的健康观念发生转变,更加关注健康。另一方面,全球化趋势加强,中国加入了《烟草控制框架公约》,推动了中国控烟政策的变迁。加入《公约》是中国控烟运动的重要转折点,在内部不积极控烟的情况下施加了外部的压力,迫使政府履约,从中国加入《公约》之后,控烟的进程加快和政策力度明显增强。

支持联盟框架指出“在一个需要超过半数选票通过的体制中实现主要政策变迁,就要求一个支持联盟通过与一系列的其他利益集团建立适当的短期联盟来扩大自身资源”。应用于中国的现实,可以将其理解为:处于弱势地位的联盟寻求与其他利益集团或社会组织的合作以扩大自身资源和政策影响力。支持控烟联盟开展了30余年的“吸烟有害健康”、拒绝吸烟(二手烟)等控烟的宣传教育,潜移默化地影响了很多公众的健康观念,逐渐形成了强大的控烟公共舆论,控烟已经成为一种社会趋势。有学者认为,公民社会在控烟过程中发挥了重要作用,知识分子、媒体人、文化人以及一些非政府组织都做出了贡献。[23]支持控烟联盟与更广泛的社会力量合作,将其内化为联盟内的政策行动者,增加联盟的力量;例如中国控制吸烟协会聘请文艺届、体育界名人等作为控烟形象大使,国家卫生和计划生育委员会联合百度公益基金会和比尔及梅琳达·盖茨基金会拍摄公益广告,倡导“被吸烟,我不干”,拒绝二手烟。彭丽媛也参与了宣传,这些对于中国控烟政策是一个利好信号。

在一个联盟中,行政机构通常提倡一个比它们的利益集团同盟更为折中的立场,工信部和地方政府作为“有偏向”的政策掮客促成了两个支持联盟的妥协,最终形成的政策更多是一种象征性的约束,很少具有实质性的效果。支持控烟联盟通过不断的呼吁试图引起中央政府乃至高层领导人的注意,希望借助高层的力量推动控烟政策迈出实质性的步伐,并得到有效的执行。《十二五规划纲要》中提出“全面推行公共场所禁烟”是除1999年中国进行加入《公约》谈判之外,中国控烟政策变迁的第二个重要转折点,表明中央层面对烟草危害公共健康的重视。但这目前还只是一种趋势、规划,尚未出台全国性的控烟法规和细则,控烟之路仍很漫长。整体而言,外部事件在推动中国控烟政策变迁中起到了重要的作用,但没能推动控烟政策取得显著的实效。

4 结论与建议

4.1 结论

控烟不仅是公众广泛关注的公共健康问题,更是一个重要的公共政策议题。支持联盟框架提供了一个很好的分析视角,以两个支持联盟的信仰体系为切入点分析了控烟政策的变迁过程。通过以上的分析,可以得出如下结论:

(1)控烟政策是两个支持联盟妥协的产物,表面上看控烟政策不断推进,反控烟联盟利益受损;实际上反控烟联盟以退为进,目前的控烟政策只是一种象征性的政策,没有具体内容,缺乏执行力,不能产生实质性的控烟效果。

(2)控烟政策30年的变迁主要停留在表层信仰层面,政策核心信仰冲突严重,难以调和,这也反映了中国控烟政策进展缓慢,力度不够。现在的控烟与反控烟处于僵持阶段(不是势均力敌的僵持),控烟政策还在变迁中,远未结束。

(3)控烟政策变迁较多的依赖外部力量,主要是在《公约》的履约压力下变迁的,内部动力不足。而中国控烟要想有长效的进步,不能仅依靠外部的压力,还需要强大的内部推动力量。

4.2 建议

中国控烟政策要取得新的实质性进展,需要在政策核心信仰层面着力。首先,支持控烟联盟不能仅局限于与反对控烟联盟的冲突斗争,要寻求国家领导人和中央政府等更高层面的政策支持,自上而下地推行控烟。其次,加快推进全国性控烟立法,对控烟做出全面、细致的规定,提高政策的执行力,形成实质性的约束。第三,将国家烟草专卖局排除在控烟履约工作领导小组之外,国家烟草专卖局的加入只会阻碍控烟政策的制定,只有将其排除在领导小组之外,控烟政策才有可能取得实质性进展。最后,支持控烟联盟要继续加强控烟宣传教育,强化公众对吸烟危害的认知;加强与其他社会组织的合作,扩大自身影响力,建立广泛的民意基础,形成自下而上的强大的控烟诉求,与自上而下的支持形成合力推动控烟政策的渐进变迁。[20]

[1]中华人民共和国卫生部.中国吸烟危害健康报告[R].2012.

[2]杨功焕,胡鞍钢.控烟与中国未来:中外专家中国烟草使用与烟草控制联合评估报告[M].北京:经济日报出版社,2011.

[3]刘海燕.中国控烟政策产出乏力的政策网络分析[J].大连理工大学学报:社会科学版,2013,34(2):40-45.

[4]保罗·A·萨巴蒂尔.政策过程理论[M].彭宗超,钟开斌,等译.北京:生活·读书·新知三联书店,2004.

[5]Mintrom M,Vergari S.Advocacy Coalitions,Policy Entrepreneurs and Policy Change[J].Policy Studies Journal,1996,24(3):420-434.

[6]保罗·A·萨巴蒂尔,汉克·C·詹金斯—史密斯.政策变迁与学习:一种倡议联盟途径[M].邓征,译.北京:北京大学出版社,2011.

[7]岳经纶,陈泽涛.不情愿的控烟运动:中国控烟政策的发展及其局限[J].公共管理研究,2008,6:137-150.

[8]赵何娟,王羚.中国控烟十年之殇[EB/OL].(2007-06-04)[2014-01-02].http://finance.sina.com.cn/g/20070604/02273656607.shtml

[9]杨方.从解构到重构:公共管理视阈下中国控烟政策分析[J].乐山师范学院学报,2011,26(4):113-114.

[10]秦婷.我国公共场所禁止吸烟的公共政策分析[D].苏州:苏州大学,2012.

[11]胡鞍钢,胡琳琳.从消极控烟国到积极控烟国:关于“十二五”时期全面控烟的建议[J].中国卫生政策研究,2011,4(3):16-22.

[12]凡福善.基于烟草控制条件下的烟农家庭收入研究:以西南地区为例[D].成都:四川大学,2007.

[13]中国经济体制改革研究会公共政策研究中心,长策智库.中国烟草业经济和财政效益再评估[R].2012.

[14]彭艳崇.中国控烟法律政策失效原因及对策[J].国家行政学院学报,2011(3):77-81.

[15]宿亮.“控烟”的政治[EB/OL].(2012-11-09)[2014-01-03].http://cnpolitics.org/2012/11/smoking-politics/

[16]周克清,戴鹏.控烟背景下的烟草财政贡献度研究[J].西南民族大学学报:人文社会科学版,2011(9):137-141.

[17]杨功焕.控烟与反控烟的博弈:中国控烟形势分析之一[G]//中国控制吸烟协会.第六届两岸四地烟害防制交流研讨会论文集.北京:中国控制吸烟协会,2012.

[18]新探健康发展研究中心,中国控制吸烟协会,中华预防医学会.2012年世界无烟日主题报告:揭露并抵制中国烟草业对控烟的干扰[R].2012.

[19]中国疾病预防控制中心.2013年中国控制吸烟报告:全面禁止烟草广告、促销和赞助[R].2013.

[20]降低卷烟焦油量和有害成分是烟草科技工作者的神圣使命[EB/OL].[2014-01-02].http://www.tobaccochina.com/news/China/technology/20034/200343163043_223525.shtml

[21]马芸,吴育琛.二手烟是个道德问题:专访国家疾控中心副主任、国家控烟办公室主任杨功焕教授[J].东方养生,2010(10):32-35.

[22]郑灵巧.中国控烟规划被指自相矛盾[EB/OL].(2013-02-22)[2014-01-03].http://www.jkb.com.cn/htmlpage/35/350097.htm?docid=350097&cat=09C&sKeyWord=null

[23]Cheng LI,The Political Mapping of China's Tobacco Industry and Anti-Smoking Campaign[G]//John L.Thornton China Center Monograph Series,Brookings,2012.