作为一种话语的颁奖辞——对于普利策新闻奖 (1917—2014)的个案研究

黄顺铭

(四川大学文学与新闻学院,四川成都 610064)

作为当今世界新闻场域之中最受瞩目的职业荣誉体系,普利策新闻奖基本上是在秉承专业主义理念而进行生产:它由专业社群的某些代表遵奉某种职业理想、价值与目标一年一度地进行着评选。对于选择“谁”来代表专业社群评选奖项,它拥有自己的一套制度安排。同时,它所遵奉的理想、价值与目标也并不僵化,而是经常应时而变的。笔者已撰文对普利策新闻奖的荣誉生产进行分析,重点检视了“提名委员会”(nominating jury)和“普利策奖委员会”(Pulitzer Prize Board)成员的结构性特征,也讨论了他们的具体把关实践。①黄顺铭:《制造普利策新闻奖:一个“把关/把关人”的研究取径》,《国际新闻界》2011年第3期。本文将继续探讨普利策新闻奖荣誉生产的另一个有机组成部分,即嘉奖辞 (citation)。到目前为止,普利策新闻奖的嘉奖辞几乎从未引起新闻传播学者的研究兴趣。原因之一恐怕在于,它既短小又缺乏容易辨识的文类 (genre)特征。不过,笔者坚持认为,分析嘉奖辞将有助于进一步深化我们对于普利策新闻奖荣誉系统的理解。

在普利策新闻奖的生产过程中,按照时间先后顺序,通常有两种嘉奖辞:一是由提名委员会所撰写的“提名辞” (shortlisting citation),二是由普利策奖委员会所撰写的“颁奖辞” (awarding citation)。它们分别是一套针对入围者 (finalist)和获奖者 (winner)的表彰性话语。这两种嘉奖辞是普利策奖荣誉系统本身特定的层级结构之产物。相较之下,最受关注的自然是“颁奖辞”,因此本文的分析将主要侧重于颁奖辞。首先简要讨论普利策新闻奖嘉奖辞的社会功能,接着系统地分析普利策新闻奖近百年来 (1917—2014)颁奖辞的话语实践。

一、普利策新闻奖嘉奖辞的社会功能

普利策新闻奖嘉奖辞虽然短小,但它却发挥着多重社会功能,而这些功能的存在反过来也证明了嘉奖辞的独特价值。

首先,提名辞的筛选 (或过滤)功能。自从普利策新闻奖获得美国报纸和通讯社的认同以来,每年都收到大量的参评作品。近年来,14个新闻类的奖项收到的参评作品稳定在1000件以上。①最近三年,分别收到了1113、1081和1132件参评作品。参见http:∥www.pulitzer.org/files/2012/factsheet2012.pdf;http:∥www.pulitzer.org/files/2013/fact_sheet_13.pdf;http:∥www.pulitzer.org/files/2014/2014_FactSheet.pdf。为了增加获奖机会,有些大报甚至经常在同一奖项类别上报送多件参评作品。例如:1978年,《巴尔的摩太阳报》报送了11件参评作品角逐国际报道奖;1975至1979年,《波士顿环球报》在同一奖别上报送4件或更多参评作品多达13次。②David Shaw,Press Watch:A Provocative Look at How Newspapers Report the News,NY:Macmillan,1984,p.212.作为荣誉生产的“初级界定者”(primary definer),初评评委们 (jurors)必须要在短时间内从众多参评作品之中筛选出极少数入围者并撰写提名辞,这是一个按照特定方式工作的筛选过程。评委们会审阅每件参评作品,但不会把对每件作品的评价都形成书面意见,而只是为那些入围作品撰写提名辞。很显然,他们采用的是一种最省力、最高效的筛选策略,我们姑且称之为“肯定性的筛选”,即只说明入围者为什么配得奖,而不必说明那些被舍弃者为什么不配得奖。最近三年,分别只有52、43和42件参评作品得到了提名辞,占当年参评作品总量的4.7%、4.0%和3.7%。从表面看来,撰写提名辞的工作量似乎并不大,但它事实上却是一件颇费思量的事情。一方面,每个提名委员会内部往往有着复杂的意见气候,因而需要协商甚至是相互妥协;另一方面,提名辞在措词上需要显得有说服力,以便对普利策奖委员会的最后决定产生积极的影响。需要指出的是,在1980年以前的六十多年时间里,提名辞并非是一种公共话语,它只不过是奖项生产过程中的一种内部话语,专门为普利策奖委员会的最后决定提供参考作用。③Shaw,Press Watch,pp.206-207.

第二,颁奖辞的合法化 (legitimacy)功能。普利策新闻奖颁奖辞最外显也最重要的功能无疑是普利策奖委员会把它作为一种公共性的话语手段,由此合法化自己所生产的职业荣誉。换言之,就是用它来向社会公众宣告为什么某些作品是配得奖的。不过,具体的话语实践却未必能够很好地实现合法化这一目的。一方面,是否能够实现合法化的目的部分地取决于作品和获奖者配得奖的程度。一件高度够格的作品或者一位高度够格的获奖者通常不但能令人信服,同时也能为普利策新闻奖带来一定程度的声望增值。例如:1962年,因独家采访了前苏联总理尼基塔·赫鲁晓夫 (Nikita Khrushchev),《纽约先驱论坛报》德高望重的沃尔特·李普曼 (Walter Lippmann)被授予国际报道奖;1973年,《华盛顿邮报》因出色地报道了“水门事件”而被授予公众服务奖。这两次颁奖都为普利策新闻奖带来了声望增值。相反,明显不够格的作品和获奖者必然会损害奖项的声望;如果过多地颁奖给这种作品和这种人,则可能令奖项遭遇合法性危机 (crisis of legitimacy)。当然,最容易引发合法性危机的因素应该是由选错获奖者而导致的丑闻。1981年,普利策奖委员会推翻了特稿写作奖提名委员会所推荐的入围者,而把奖颁给了《华盛顿邮报》的珍妮·库克 (Janet Cooke),但随后却不得不宣布收回奖项。“这是普利策奖65年历史上第一次因报道造假而收回奖项”,由此而成为了一个经典案例。另一方面,是否能够实现合法化的目的也部分地取决于颁奖辞的说服力程度。仍以李普曼和水门报道为例,这两份颁奖辞的说服力完全不可同日而语。给李普曼的颁奖辞非常有力:“表彰他1961年对苏联总理赫鲁晓夫的采访,这是李普曼对于美国新闻业长期而杰出的贡献的一个明证。”而给《华盛顿邮报》的颁奖辞则极度平庸和乏味:“表彰它对水门案的调查。”④以上参见Heinz-D.Fischer and Erika J.Fischer,Complete Historical Handbook of the Pulitzer Prize System,1917-2000:Decision-Making Processes in All Award Categories Based on Unpublished Sources,Munchen:K.G.Saur.,2003,pp.182,80,27.笔者在通读了1917—2012年间全部的颁奖辞之后发现,普利策奖委员会在为高度够格获奖的作品 (或获奖者)撰写一份具有说服力的颁奖辞方面,有时候表现得相当差劲。

还有两点值得特别指出。一是一旦提名辞也随颁奖辞一同公布,那么提名辞事实上也发挥了一种使荣誉生产合法化的社会功能,也就是,宣告为什么要提名这些参评作品作为入围者。二是虽然作为公共话语的提名辞和颁奖辞都起着同样的作用,但是它们之间无疑还有一种颇为微妙的关系。理想的情形应该是,社会公众不但认同提名辞和颁奖辞所给出的嘉奖理由,而且也同意普利策奖委员会最后所建构起来的获奖者与落选者之间的荣誉等级秩序。然而,实际情形却是,颁奖辞有时候写得未必比提名辞更有说服力。如果公众只是偶尔感觉到颁奖辞不如提名辞具有说服力,或许不会有什么大碍;但如果他们经常产生这样一种感觉,那么颁奖辞的合法化目的就必然会遭受损害。

第三,颁奖辞的仪式功能。在对于颁奖典礼的重视程度上,普利策奖无法比肩诺贝尔奖:诺贝尔奖的颁奖礼远非该奖本身的一个仪式,它早已俨然变成了瑞典的国家节日,连国王都在其中扮演着非常重要的象征性角色。①Robert Marc Friedman,The Politics of Excellence:Behind the Nobel Prize in Science,NY:Times Books,2001,pp.58-68.从1984年开始,普利策奖开始在“普利策奖午宴会” (Pulitzer Prize luncheon)上进行颁奖。午宴会在哥伦比亚大学举行,不但规模很小,而且场面和流程都很简朴。最重要的一个环节是:由哥伦比亚大学校长宣读颁奖辞,获奖者上台领奖,然后颁奖者与获奖者合影留念。在这个混合型参与者的仪式空间里,颁奖辞的短小精悍使得它具有被人记住的可能,起码是记住让获奖作品和/或获奖者脱颖而出的某些表彰性的字眼。这里所谓的“混合型参与者的仪式空间”,是指一种不同于参与者几乎全部是新闻从业者的那种纯粹的仪式空间。在普利策颁奖典礼上,获奖者邀请其同事、朋友或家人等出席,从而形成了一个个小巧紧密而又温情的、以获奖者为圆心的社会关系网络。颁奖辞为这些人所分享和记忆,并由他们在各自的社会-文化空间里进行事后的扩散。

第四,颁奖辞的“诠释社群”(interpretive community)功能。尽管在美国的新闻场域之中充斥着形形色色的奖项,但是普利策新闻奖的影响力却是无与伦比的。对于新闻业界而言,该奖项的一个基本功能就是有助于促进新闻从业者形成自己的诠释社群。美国传播学者巴比·泽利泽 (Barbie Zelizer)在《作为诠释社群的新闻记者》一文中讨论了新闻奖在记者们形成诠释社群方面的作用,但她对颁奖辞却未作任何讨论。②Barbie Zelizer,“Journalists as Interpretive Communities,”Critical Studies in Mass Communication,Vol.10,No.3,1993,pp.219-237.其实,我们不应该小觑颁奖辞在这方面的独特作用。试想一下,如果普利策奖委员会只是简单地宣布奖项颁给了某则报道、某篇评论或者某幅照片,新闻从业者们对于该作品必定会各有判断与看法。除非藉由某种强有力的象征手段,这些散漫、冲突、甚至于对立的认知几乎不会自动地达成某种共识。相反,倘若获知了得奖作品及其颁奖辞,那么他们的认知就被强制性地聚焦到了颁奖辞所提及的那些方面。无论颁奖辞对于某件获奖作品的评价恰切与否,它一经公布就不可能被更改,因此在新闻从业者形成诠释社群的过程之中,它既有可能是一种积极的象征力量,也有可能成为一种“象征暴力”(symbolic violence)。③Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron,Reproduction in Education,Society,and Culture,London:Sage,1990,pp.x-xii.不仅如此,普利策新闻奖的颁奖辞还有望带来一种效仿效应。由于颁奖辞所包含的一些评价性字眼 (例如形容词和副词)不同程度地流露出了评委们的欣赏口味,于是有些人就会在自己以后的新闻实践中把某一位 (或某一些)获奖者奉为自己的角色模范 (role model)而加以效仿。

关于这种诠释社群的功能,还有必要说明两点。其一,由于普利策新闻奖的评选对象仅限于印刷媒体 (含通讯社),这就引出了一个有趣的问题:颁奖辞对于电子媒体从业者形塑自己的诠释社群有何影响呢?在缺乏经验证据的情况下,一个合理的猜测是:虽然不同类型的媒体因其特殊性而对优秀的评价标准有所不同,不过似乎有理由相信,最受瞩目的普利策新闻奖可能会对其他媒体场域 (例如广播电视场域)产生一定的“溢出效应”(spillover effect)。其二,必须承认的是,普利策新闻奖的影响力早已远超美国本土,对于包括中国在内的其他国家的新闻从业者产生了不同程度的影响;相应地,其颁奖辞也会对形塑这些国家新闻从业者的诠释社群产生影响。例如,我国的《南方都市报》几年前在创办自己的内部新闻奖 (即“南都新闻报道奖”)时,就明确地将普利策新闻奖奉为自己的参考框架。④Shunming Huang,Manufacturing Professional Honor:Journalism Award Institution as Social Control in China,Unpublished Dissertation,City University of Hong Kong,2011,p.90.稍作对比即可发现,南都新闻奖的颁奖辞与普利策新闻奖的颁奖辞颇有几分神似。

第五,嘉奖辞对于普利策新闻奖的形象展示功能。在普利策奖的官方网站上,我们可以找到大量的嘉奖辞,包括自1917年普利策奖创办以来的所有颁奖辞和自1980年以来的所有提名辞。这些历经岁月变迁的嘉奖辞无疑也成为了展示普利策奖形象的一扇窗户。

二、普利策新闻奖颁奖辞的话语实践

颁奖辞从一开始就是普利策新闻奖的一个有机组成部分。在1917—2014年间,普利策新闻奖先后设置过30个不同奖项,共颁奖933个 (共同奖视具体情况算作两个或更多)。其中,只有3.5%(33)没有颁奖辞,而半数以上没有颁奖辞的情况都出现在1970年代后期到80年代中期这段时间。下面,笔者将从四个方面依次分析普利策新闻奖颁奖辞的话语实践。

(一)机械性和创造性的颁奖辞

普利策新闻奖颁奖辞大体上可以分为两种基本类型:机械性和创造性的颁奖辞。机械性颁奖辞有几种基本的表达格式。格式一: “表彰本/上年度杰出的A(奖项名)” (For distinguished A of the[previous/past]year)。一种变体是加上一个人称代词的所有格。例如1948—1950年社论写作奖连续三年都是“For distinguished editorial writing during the year”,而1947年的颁奖辞则多一个人称代词“his”。格式二:“表彰某人在B(年份)的A”(For sb.'s A in/during B)。1968—1972年,社论性漫画奖连续五年都采用这一格式,例如1972年颁奖辞为“For his editorial cartooning during 1971”。格式三: “表彰‘C’ (作品名)” (For‘C’)。1948和1949年社论性漫画奖分别为“For‘Peace Today.’”和“For‘Who Me?’”。格式四: “表彰题为‘C’的D(作品的文体)” (For D entitled‘C’)。如果要对标题加以强调,“entitled”后面用逗号隔开。1920年代的社论写作奖就经常这样写,例如1926年和1927年的颁奖辞分别为“For the editorial entitled‘House of a Hundred Sorrow.’”和“For the editorial entitled,‘We Submit.’”。一种变体是去掉“题为”,简化为“表彰D,‘C’”。1947年社论性漫画奖的颁奖辞为“For his cartoon,‘Still Racing His Shadow.’”。格式五:“表彰E(从事的工作)”(For E)。其变体或者加上一个人称代词的所有格,或者加上年份,或者两者都添上。以批评奖为例,1984年颁奖辞为“For architectural criticism”,而1975年则是“For his film criticism during 1974”。①以上参见http:∥www.pulitzer.org/bycat/Editorial-Writing;http:∥www.pulitzer.org/bycat/Editorial-Cartooning;http:∥www.pulitzer.org/bycat/Criticism。此外,偶尔还能见到一些其他的表达格式,恕不一一列举。之所以称其为机械性颁奖辞是因为,它们要么没有提供关于获奖作品的任何具体信息,看起来就像是一个通用的模子;要么就只提供了一点点事实性的信息 (例如标题),不含任何评价性的信息。必须加以说明的是,有些机械性颁奖辞表面上拥有一个强有力的形容词“distinguished”,然而事实上该词只不过是从普利策奖委员会对于奖项的“定义”中直接拷贝而来的。坦率地讲,笔者简直无法从这些机械性的颁奖辞那里获得丝毫的审美快感。

与之形成鲜明对照的是,笔者却经常被那些创造性颁奖辞深深地吸引。之所以称之为创造性颁奖辞,是因为它们通过提供某些事实性或评价性的信息,展现出了作品或作者的某些个性,由此普利策奖委员会就明确地甚至是有说服力地告诉了公众它到底想要表彰作品或作者的什么方面。例如:1955年的国际报道奖颁奖辞是“表彰他一系列杰出的文章,即‘再看俄罗斯’。这些文章以他作为《纽约时报》驻俄罗斯特派记者的六年时间作为基础。索尔兹伯里 (Salisbury)的文章富有洞察力,写作出色,它们对于美国人理解俄罗斯国内所发生的事情做出了极有价值的贡献。这主要归功于作者广泛的选材,深度的背景,加上他所拍摄的几幅富有启发性的照片”;1958年的公众服务奖颁奖辞是“表彰它在面对1957年学校融合危机所导致的巨大的公共紧张时表现出了最高品质的市民领导能力、新闻责任与道德勇气。这家报纸无畏的、完全客观的新闻报道以及理性而温和的政策对于一个过度紧张的社区恢复平静和秩序做出了很大贡献,这反映了报纸的编辑们和管理层的巨大信誉”;2009年的批评奖颁奖辞是“表彰他广泛的艺术评论——从曼哈顿到中国。其特点是敏锐的观察、熠熠生辉的写作、戏剧性的故事讲述”;①以上参见http:∥www.pulitzer.org/bycat/International-Reporting;http:∥www.pulitzer.org/bycat/International-Reporting;http:∥www.pulitzer.org/bycat/Criticism。而1994年的特写摄影奖颁奖辞是“表彰首发于《纽约时报》的一幅照片,它描述了一位快饿死的苏丹小女孩晕倒在通往进食中心的路上,而一只秃鹫正候在她的身旁”。②Fischer and Fischer,Complete Historical Handbook of the Pulitzer Prize System,1917-2000,p.227.一般而言,一个积极进取的文化奖项不太可能总是撰写机械性颁奖辞。在1917—2014年间的900条颁奖辞中,仅14.1%(127)为机械性颁奖辞,而大多数 (85.9%)还是创造性的。图1显示了创造性颁奖辞在各个年代的变化趋势。20世纪20-40年代大致称得上是普利策新闻奖颁奖辞的摸索调整期。40年代,创造性颁奖辞的比例跌到了谷底 (仅占56.2%),随后又强劲地回升了。新世纪以来,再未出现过机械性颁奖辞。

图1 普利策新闻奖的创造性颁奖辞的变化趋势

接下来,笔者从几个不同的角度对这两种颁奖辞稍加分析。首先,创造性颁奖辞的写作难度无疑要大于机械性颁奖辞。我们甚至可以说,机械性颁奖辞简直就无任何写作难度可言:它无需归纳和提炼事实,无需进行评价,亦无遣词造句之苦。其次,就颁奖辞最终是作为一种公开的合法性话语而言,创造性颁奖辞远远优于机械性颁奖辞。我们几乎不能指望一条机械性颁奖辞给作品和作者带来什么荣誉增值,因为它如此机械和乏味以至于没有任何值得我们记忆的刺激点;相反,一条创造性颁奖辞却可能由于恰当地提炼出了作品和/或作者的某些闪光点,从而让人们在当时津津乐道,甚至多年之后还记忆犹新。这种“议论-记忆”效果也就说明颁奖辞为奖项带来了独特的荣誉附加值。这里,顺带提供一个中国语境下的证据:笔者在某省进行“中国新闻工作者的职业荣誉”课题的深度访谈时,一位省级党报记者令笔者大为诧异,他居然能相当准确地背诵南方都市报新闻奖几年前一个年度大奖的颁奖辞,他认为它写得实在太精彩了。第三,如果我们把颁奖辞放到新闻奖生产的组织语境(organizational context)之中,就会意识到荣誉生产过程中存在着微妙的文化政治。普利策新闻奖的生产从来都不是某一个人主观意志的产物——尽管在最极端的时候曾出现过由一个人组成的提名委员会 (如1943年的社论写作奖提名委员会③Fischer and Fischer,Complete Historical Handbook of the Pulitzer Prize System,1917-2000,p.137.),不过他的评审意见仍得提交给更高一级的委员会以做出最后的决定——而是一种集体行为,它是两个层次的评委们经过讨论、磋商、斗争和妥协之后的产物。因为握有评价权的评委们各有自己的美学趣味、价值立场、组织利益等等,他们在奖项生产过程之中不太可能自动地趋于一致。然而,局外人通常无缘看到这一生产过程中的争议和矛盾,他们所能看到的不过是最后以“一致的意见”面目亮相的颁奖辞。换言之,颁奖辞其实把组织内部的种种争议和矛盾给遮蔽了。这样分析之后,似乎有理由相信,机械性颁奖辞有时候只不过是由于普利策奖评委们之间共识程度太低而导致的一种“有名无实”的话语表达。这里,笔者也得坦率地承认自己目前尚未弄清楚一个问题:为什么有些奖项会连续多年都给出机械性颁奖辞?这大约不是“评委们共识程度太低”所能解释的。难道是出于评委们的懒惰?恐怕也是难以令人信服的。

(二)事实型和意见型的颁奖辞

普利策新闻奖颁奖辞也可以划分为事实型和意见型。事实型颁奖辞只是客观地介绍获奖作品是什么或者是关于什么的,无任何主观评价。相反,只要一条颁奖辞对于作品、作者或者作者的工作机构表达了某种主观评价,我们就视之为意见型颁奖辞,而不管它是否客观地介绍了作品是什么或者是关于什么的。表达主观评价有两种基本的手段:一种是利用形容词、副词来表达评价,另一种则是指出作品产生了某种社会效果。下面,对于这两种颁奖辞的分布状况进行定量分析。有两点需首先加以说明:其一,鉴于“报纸史”这一奖项在1918年第一次颁奖之后即终止了,这里的统计分析将其排除在外。其二,出于统计的便利,笔者将采用克里斯朵夫·斯特林 (Christopher Sterling)的做法,将普利策新闻奖有史以来各种名目的奖项归纳为四大类别,即“公众服务奖”、“报道奖”、“评论、批评与特稿奖”与“摄影和漫画奖”。①Christoper H.Sterling,ed.,Encyclopedia of Journalism,Los Angeles,CA:Sage,2009,p.1872.

统计结果显示,在1917—2014年间的全部899条颁奖辞中,意见型颁奖辞 (56.3%)比事实型颁奖辞 (43.7%)高出12个百分点,差异具有统计显著性 (χ2=14.20,df=1,p=0.004)。进一步检视两种类型的颁奖辞在四个奖项组别之间的分布状况发现,意见型颁奖辞在“公众服务奖”中所占比例最高 (70.7%);在“摄影和漫画奖”中的比例最低 (35.3%);在另两个组别中则分别占60.6%和59.8%,参见表1。卡方检验显示,不同类型的颁奖辞在不同组别之间的分布差异显著 (χ2=46.03,df=3,p=0.000)。

表1 事实型和意见型颁奖辞在不同奖项组别之间的分布状况

对于意见型颁奖辞,有必要做进一步的分析。首先,在全部506条意见型颁奖辞中,25.9%(131)含有“社会效果”方面的信息,参见表2。其中,“公众服务奖”的颁奖辞最经常提及新闻报道所导致的变化 (61.4%),几乎两倍于“报道奖”(31.9%);“评论、批评与特稿奖”的颁奖辞极少提及社会效果 (6.6%);“摄影和漫画奖”的颁奖辞几乎从未提及 (1.5%)。卡方检验显示,不同组别的颁奖辞在是否提供“社会效果”信息方面存在着显著的差异 (χ2=94.89,df=3,p=0.000)。

表2“社会效果”信息在不同组别的意见型颁奖辞之间的分布状况

其次,在全部506条意见型颁奖辞中,87.4%(442)运用了形容词、副词来对参评作品或作者表达某种评价。在按年代加以区分之后发现,意见型颁奖辞在运用形容词、副词来对参评作品或作者进行评价方面比较不稳定,如图2所示。1920年代最少这样做 (55.6%),而本世纪头十年则最经常这样做 (95.4%)。

图2 形容词和副词在普利策新闻奖意见型颁奖辞中的使用状况

在所用到的大约486个形容词和副词中,形容词占据绝对优势 (83.3%),而副词不足两成(16.7%)。使用次数在10次及以上的有13个 (2.7%),全部都是形容词,依次为: “杰出的”(distinguished,39次)、“全面的”(comprehensive,22次)、“勇敢的”(courageous,20次)、“令人信服的”(compelling,17次)、“详实的”(detailed,16次)、“成功的”(successful,14次)、“有力的”(powerful,13次)、 “表达清楚的” (lucid,12次)、 “广泛的” (widespread,12次)、 “独家的”(exclusive,11次)、“全国性的”(national,11次)、“戏剧性的”(dramatic,10次),以及“出色的”(outstanding,10次)。最经常使用的一个副词是“坚持不懈地” (consistently,8次)。须指出的是,“distinguished”成为颁奖辞中最经常使用的形容词完全在情理之中,因为它在普利策奖委员会对于各奖项的“定义”中本身就是一个关键词。上一节的分析中曾提到,“distinguished”也出现在一些机械性的颁奖辞中。总之,在普利策奖委员会的眼里,上述形容词和副词有助于对奖项进行合法化。

(三)共享奖颁奖辞的话语策略

偶尔,普利策新闻奖会颁发共享奖 (joint award)。例如,2012年的调查报道奖由美联社和《西雅图时报》共同分享,2014年的公众服务奖由《华盛顿邮报》和《卫报 (美国版)》共同获得。所谓“共享奖”,就是由两份独立报送的参评作品共同获得某个奖项。有两点需要特别加以说明:其一,如果某个奖项的获奖者虽不止一人,但他们却属于同一份参评作品,那它就不是共享奖。这种情形在普利策新闻奖中可谓屡见不鲜。其二,当某个奖项由同一家报纸的两人或多人获得,而他们却分别报送了不同的参评作品,那它也是共享奖。这种情形其实很罕见。例如,1987年的调查报道奖就由《费城问询者》的几位记者所共享:一方是约翰·沃斯敦迪克 (John Woestendiek),另一方为丹尼尔·比多 (Daniel Biddle)等三人。共享奖的存在引出了一个问题:共享奖是怎样撰写颁奖辞的呢?理论上讲,他们既有可能共享同一份颁奖辞,也可能各得一份颁奖辞。

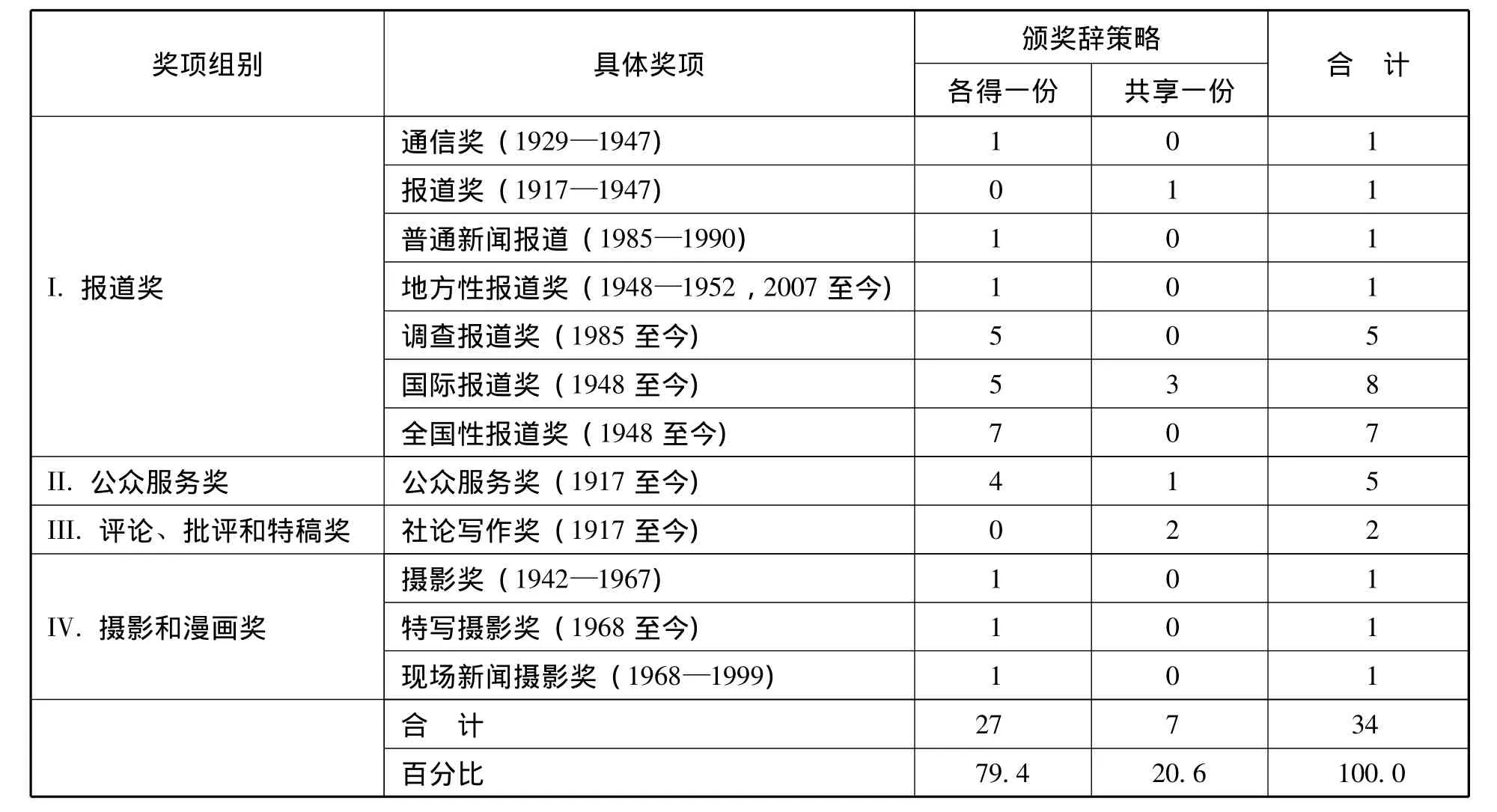

如表3(见下页)所示,在1917—2014年间,普利策新闻奖共颁发出了34个 (3.8%)共享奖,它们分布在12个奖项上。换言之,40.0%的奖项都颁发过共享奖。在按照四大奖项组别加以区分之后发现,大多数共享奖都出在“报道奖”之中 (70.6%),其中国际报道奖 (8个)和全国性报道奖(7个)颁发的共享奖最多。而历史最悠久的 (也是普利策新闻奖历史上仅有的从未间断过的)两个奖项——公众服务奖 (5个)和社论写作奖 (2个)——则很少颁发共享奖。就年代分布而言,80年代的共享奖最多 (8个);90年代又降到了80年代以前的水平 (2至3个);而21世纪头十年则再次呈现出了攀升势头 (6个)。从表3中还可以看到,在共享奖的颁奖辞问题上,最常见的做法是分别给他们一份颁奖辞 (79.4%),而共享一份颁奖辞的情况仅占两成左右 (20.6%)。

7个共享一份颁奖辞的共享奖分属两种不同的情形:首先,有5个共享奖 (国际报道奖3个,报道奖和公众服务奖各1个)是由报道同一新闻事件的两人或多人所共享的。既然报道对象相同,那么让他们共享同一份颁奖辞可谓顺理成章。1937年的报道奖由五家媒体的五名记者共享,“表彰他们在哈佛大学三百周年纪念会上的科学报道”。①参见http:∥www.pulitzer.org/bycat/Reporting。1951年的国际报道奖,由四家媒体的六名战地记者所共享,“表彰他们的朝鲜战争报道”,因为“他们的文章在咨询委员会 (即普利策奖委员会的前身——笔者注)看来值得赞扬的程度是同等的”。①此处及以下两处颁奖词和提名辞参见 Fischer and Fischer,Complete Historical Handbook of the Pulitzer Prize System,1917-2000,pp.77,82,88.一个值得一提的细节是,如果普利策奖委员会觉得有必要对各位共享奖得主的独特性加以强调的话,就会在颁奖辞中运用“各自”一词:要么用形容词individual,要么用副词respectively,视遣词造句的需要而定。1964年,国际报道奖由《纽约时报》的大卫·哈勃斯塔姆 (David Halberstam)和美联社的马尔科姆·布朗尼 (Malcolm Browne)所共享,“表彰他们各自 (individual)对于越南战争及吴庭艳政权倒台的报道”。1983年的国际报道奖由《纽约时报》的托马斯·弗雷德曼 (Thomas Friedman)和《华盛顿邮报》的罗瑞勃·詹金斯(Loreb Jenkins)所共享,“表彰他们各自 (individual)对于以色列入侵贝鲁特及其悲剧性后果的报道”。这两次,看来提名委员会颇有说服力的提名辞对于普利策奖委员会作出颁发共享奖的决定产生了积极的影响:“我们觉得,美联社马尔科姆·W·布朗尼和纽约时报大卫·哈勃斯塔姆的作品都很出色,而且最重要的是,它们互为补充。作为一家夜以继日地赶截稿期的通讯社之特派记者,布朗尼非常出色地提供了关于戏剧性事件的现场报道。尽管哈勃斯塔姆先生在报道时心里也装着截稿期,不过他的精力却集中于提供解释和背景,这些解释和背景对于我们透彻理解报道是必不可少的”;“两人中的每一个都很出色,只是杰出的方面有所不同。……詹金斯看重的是,随着报道的进展逐日地加以报道。弗雷德曼则花时间去琢磨每日的点点滴滴,从事件中跳脱出来,进而重构出了一幅‘大的图景’。在提名委员会看来,这两种努力都配得到一个普利策奖。在评委们这里,弗里德曼以最微弱的劣势 (一票)稍逊于詹金斯。[普利策奖]委员会也许愿意考虑颁给他们一个共享奖”。1950年的公众服务奖的颁奖辞中的副词“respectively”在视觉上和语义上都更为引人注意,因为位于句子中部的respectively前后各加了一个逗号来予以强调。其次,另外2个共享同一份颁奖辞的共享奖分别是1936和1949年的社论写作奖。尽管获奖者们的评论对象各不相同,然而由于撰写的是机械性颁奖辞,这两次的颁奖辞一模一样:“表彰本年度杰出的社论写作。”②Fischer and Fischer,Complete Historical Handbook of the Pulitzer Prize System,1917-2000,pp.135,139.

表3 共享奖在普利策新闻奖中的分布状况以及两种颁奖辞策略的分布状况

对于那些各给一份颁奖辞的共享奖,笔者很感兴趣的一个问题是,这些颁奖辞是创造性的,还是机械性的呢?大体上,有如下几种情形。

首先,最通常的一种情形是每一份单独的颁奖辞都是创造性的,尤其是会分别对获奖作品和/或获奖者的闪光点加以肯定。其次,也存在完全相反的情形,即每一份单独的颁奖辞都是机械性的。1944年,摄影奖由《世界论坛报》的伊尔勒·班克尔 (Earle Bunker)和美联社的弗兰克·菲兰(Frank Filan)所共享,他们的颁奖辞只告诉了我们表彰的是一幅题为什么的照片。第三,还存在一种混合情形,即一份颁奖辞是创造性的,另一份却是机械性的。1968年,《得梅因纪事报》的纳森·柯兹 (Nathan Kotz)和《基督教科学箴言报》的霍华德·詹姆斯 (Howard James)共同分享全国报道奖。柯兹得到了一份创造性的颁奖辞:“表彰他报道了许多肉品包装厂的不卫生状况,这有助于确保1967年联邦健康肉品法得以通过。”特别是,后半句 (英语原文为一个由which所引导的非限制性定语从句)指出了报道所产生的社会效果,这有力地强化了记者的获奖资格。然而,给詹姆斯的颁奖辞却仅仅罗列了标题而已:“表彰他的系列文章‘法庭的危机’。”①此处及以下两份颁奖辞参见 Fischer and Fischer,Complete Historical Handbook of the Pulitzer Prize System,1917-2000,pp.57,25.这两条颁奖辞在奖项的合法化力道上完全不能同日而语。第四,偶尔还存在这样一种有趣的情形:共享奖得主所报道的新闻事件表面上看似不同,但它们却有着相同或相似的社会意涵,普利策奖委员会虽然各给了他们一份颁奖辞,但每一份颁奖辞却含有某些相同的关键词——形容词、副词或者名词。1967年,公众服务奖由《密尔沃基新闻报》和《路易斯维尔信使报》所共享,任何人都能看出两份颁奖辞之间的异与同:“表彰它成功地发起了坚持整治威斯康星州水污染方面的法律之运动,这是全国性的保护自然资源的努力所取得的一个显著进展”;“表彰它成功地发起了控制肯塔基地带采矿业之运动,这是全国性的保护自然资源的努力所取得的一个显著进展”。两者之“同”,已经不仅仅表现为含有个别相同的字词 (例如successful,campaign和noticeable),而且连句子结构都一模一样。

(四)诉诸“新闻传统”的话语策略

正如艾瑞克·霍布斯伯姆 (Eric Hobsbawm)所言, “传统”就其本质而言,不过是一种“发明”。他说:“被发明的传统 (invented traditions)指的是这样一套实践:它们通常由某些公开接受或者默认的规则所支配,具有一种仪式的或者象征的性质;它们试图通过不断的重复来灌输某些价值观念和行为准则,这自然也就暗含了与过去的连续性。事实上,但凡有可能,它们就通常会试图与某个适当的具有历史性的过去建立起连续性。”②Eric Hobsbawm,“Introduction:Inventing Traditions,”in Eric Hobsbawm and Terence Ranger,eds.,The Invention of Tradition,Cambridge,MA:Cambridge University Press,1992,p.1.新闻业也在实践之中逐渐地发明出了自己的一套传统,诸如“客观性”、“平衡”、“事实与意见相分离”、“新闻自由”,以及“社会责任”。毫无疑问,它们中的每一个都是为了满足某种历史需要而被发明出来的。

本研究无意于仔细地探究某一个具体的新闻传统 (例如“客观性”),而是要把新闻传统作为一个“整体”(collectivity)来加以关注。笔者发现,在普利策颁奖辞的话语实践中,诉诸作为一个整体的新闻传统几乎是作品或作者所能得到的最高和最强有力的褒奖。“传统”或“新闻传统”这样的字眼本身也许就带来了一种“光环效应”(halo effect),因为把特定时间点上的一件作品或一个新闻人置诸新闻传统之中也就是在对他们进行神圣化 (consecrate)或神话化 (mythologize)。诉诸整体的而非个别的新闻传统有一个独特的优势:它因为缺乏明确的指涉对象,自然也就难以被挑战。不过,退一步说,被挑战也未必完全是一件坏事。当传统偶尔受到某种建设性的、适度的挑战时,或许会带来一种双赢的结果:一方面,挑战者受到赞扬;另一方面,传统也由此增强了美国经济学者道格拉斯·诺斯 (Douglass North)所说的“适应性效率”(adaptive efficiency)。③Douglass C.North,Institutions,Institutional Change and Economic Performance,Cambridge,MA:Cambridge University Press,1990,p.80.例如,1991年,普利策奖委员会把公众服务奖颁给了《得梅因纪事报》。颁奖辞清楚地显示了这种双赢局面:“表彰珍妮·席瑞尔 (Jane Schorer)在征得受害者同意的情况下实名地报道了一名被强奸的妇女,这广泛地激发了人们去重新思考不得透露强奸受害者的身份这一传统的媒介实践。”①Fischer and Fischer,Complete Historical Handbook of the Pulitzer Prize System,1917-2000,p.33.

笔者在通读了全部颁奖辞之后发现,普利策奖委员会在对待新闻传统方面持非常谨慎的态度,只是偶尔把新闻传统作为合法化一种奖项的象征资源。在1917—2014年间,“传统”、“新闻传统”或“传统的”这样的字眼在颁奖辞中仅出现过6次而已。虽然从统计上讲,这些字眼不过是“小概率事件”,但它们具有独特的话语力量,因而值得我们作进一步的检视。

既然普利策新闻奖是由一个双层评选系统——位居低层的提名委员会和身处高位的普利策委员会——所共同生产出来的,那么自然就引出了这样一个问题:在诉诸新闻传统的问题上,提名委员会的提名辞和普利策奖委员会最终的颁奖辞之间是怎样一种关系呢?从理论上讲,回答这个问题需要检视如下三种情形:一是提名委员会的提名辞认为参评作品体现了新闻传统,但普利策奖委员会的颁奖辞却并不如此认为;二是提名辞并未言及新闻传统,但颁奖辞却认为作品体现了新闻传统;三是提名辞认为参评作品体现了新闻传统,随后的颁奖辞也如此认为。从普利策奖委员会的角度观之,三种情形分别意味着“拒绝”、“创造”和“启动”(priming,也有台湾学者译作“预设判准”②黄惠萍:《媒介框架之预设判准效应与阅听人的政策评估:以核四案为例》,《新闻学研究》(台北)2003年第77期。)。

先来看“拒绝”。凡是提名辞中认为参评作品体现了新闻传统的,普利策奖委员会最后给出的颁奖辞都不如此认为。有时候,提名委员会认为某件参评作品体现了新闻传统而加以强烈推荐,得到的结果是:普利策奖委员会虽然把奖项颁给了该作品,但颁奖辞中却不见“新闻传统”这样的字眼。1958年的社论写作奖、1994年的条线报道奖 (beat reporting)和1996年的现场新闻报道奖都属于这种情形。还有些时候,提名委员会非常慷慨地赞扬入围名单上的多件、甚至是所有的参评作品都体现了新闻传统,普利策奖委员会有两种不同的“拒绝”方式:一是拒绝考虑所有的入围作品。1966年,社论写作奖的提名委员会认为,“全部3件 [参评作品]都在当今的争议性问题上采取了率直的立场,都堪为美国新闻业最佳传统之范例”,然而普利策奖委员会却另行挑选了一件获奖作品。二是虽然从入围名单中挑选了获奖作品,但颁奖辞不见“新闻传统”这一字眼。1960年,全国报道奖的提名委员会认为,入围名单上的4件参评作品都“跻身于最佳的新闻传统之列”。③以上参见 Fischer and Fischer,Complete Historical Handbook of the Pulitzer Prize System,1917-2000,p.144,54.结果,普利策奖委员会从中选了一件获奖作品,但颁奖辞却对它是否体现了新闻传统只字不提。

再来看“创造”。那几条诉诸“传统”或者“新闻传统”的颁奖辞均系普利策奖委员会自己的创造。1955年,全国报道奖提名委员会推荐了5件参评作品,其中评委们最中意的是《华盛顿每日新闻报》的安东尼·刘易斯 (Anthony Lewis)。所有的提名辞中均不见“传统”或“新闻传统”之类的字眼。普利策奖委员会把奖给了刘易斯,并给了他一个长约90个单词的颁奖辞,还在最后写道:“这处于美国新闻业的最佳传统之中”。④参见http:∥www.pulitzer.org/bycat/National-Reporting。1965年,地方性普通现场新闻报道奖的提名委员会推荐了6件作品,普利策奖委员会挑选了推荐报告中排在第四的《厄马新闻报》的梅尔文·鲁德尔 (Melvin H.Ruder),并赞扬其报道是“在现场新闻报道最佳传统之中的一种个体性的努力”。事实上,“创造”情形的一半都出在公众服务奖里面,这或许跟该奖是最重要的奖项这一事实不无关系吧。1959年,提名委员会推荐了《尤迪卡观察家快报》、《亚特兰大宪政报》和《纳什维尔田纳西人报》,而普利策奖委员会最后把奖项给了《尤迪卡观察家快报》和《尤迪卡每日新闻报》,并在颁奖辞中盛赞它们“维护了一个自由的新闻界之最佳传统”。两年后,提名委员会的推荐报告只是按字母顺序罗列了《阿马里诺环球时报》等四家媒体机构,完全没有撰写提名辞,咨询委员会最后把奖项给了《阿马里诺环球时报》,赞扬它“在新闻业的最佳传统之中起到了市民领导的作用”。1991年,提名委员会推荐了《得梅因纪事报》、《洛杉矶时报》和《明尼阿波尼斯明星论坛报》,普利策奖委员会最后把奖颁给了第一家报纸。提名辞称《得梅因纪事报》打破了“在点明强奸受害者的身份和描述其经历方面的禁忌”;颁奖辞则进一步强调了该做法的积极效果:“它引发了新闻界对于传统的媒介实践的广泛反思。”①以上参见Fischer and Fischer,Complete Historical Handbook of the Pulitzer Prize System,1917-2000,pp.102,23-24,33.

最后,笔者没有发现提名辞对于颁奖辞产生了“启动”效应的情形。提名委员会与普利策奖委员会之间就一件参评作品是否体现了新闻传统存在认知不一致的原因,似可以做这样的解释:提名委员会经常过于慷慨地或者说过于夸张地诉诸“传统”或“新闻传统”,这种做法给普利策奖委员会留下了一种负面的印象,从而导致后者对于前者的判断相当怀疑。

三、结 论

本文首次对于长期为新闻传播学者所忽视的普利策新闻奖嘉奖辞 (尤其是颁奖辞)进行了系统的研究。文章首先讨论了普利策新闻奖嘉奖辞的社会功能,接着分析了颁奖辞的百年话语实践。

嘉奖辞具有多重社会功能:提名委员会运用一种“肯定性筛选”的提名辞写作策略来筛选出入围者;普利策新闻奖委员会运用颁奖辞来合法化所生产出来的奖项;在颁奖典礼上被当众宣读的颁奖辞发挥着一种仪式功能;颁奖辞作为一种强力的象征手段有助于形塑新闻从业者的“诠释社群”;颁奖辞也是展示奖项形象的一扇窗口。

颁奖辞话语实践的面貌颇为复杂。首先,按照机械性/创造性来加以区分,大多数颁奖辞都是创造性的。在普利策新闻奖近百年的历史上,创造性颁奖辞也经历了一些起伏。在二十一世纪以来的这十几年里,再未出现过机械性颁奖辞。有时候,机械性颁奖辞只不过是由于普利策奖评委们之间共识程度太低而导致的一种“有名无实”的话语表达。其次,按照事实型/意见型来进行区分,意见型颁奖辞的比例显著地高于事实型颁奖辞,不过两者的差距并不像机械性与创造性颁奖辞之间那么悬殊。

普利策新闻奖偶尔颁发共享奖,共享奖的颁奖辞有两种不同的话语策略。最常见的做法是不同获奖者分别得到一份不同的颁奖辞,而让不同获奖者共享同一份颁奖辞的情形则相对少见。

偶尔,提名委员会的提名辞和普利策奖委员会的颁奖辞也通过诉诸“传统”、“传统的”或“新闻传统”等字眼来对作品或作者给予最高的褒奖。不过,提名委员会和普利策奖委员会之间却存在着巨大的认知差异。