周应之:教书匠的T台秀

孙凝异

9月28日,孔子诞辰日,各地的祭孔与国学活动在这个月份尤其多。上海私塾孟母堂的创办人周应之先生不停地在上海、山东、河北、福建、浙江等地奔波,一来传承孔子精神,二来为自己代言,充当“活招牌”。因为他还有另一个身份——诗礼春秋的创始人。这个倡导为中国读书人设计服装的品牌,成立仅两年,却惊起浪涛无数。

时尚读书人

始乎读经,终乎读礼,其义则始乎为士,终乎为圣人。

——《劝学》荀子

瘦削的身形、利落的短发、短促眉,方脸上架着一副金丝眼镜,身着灰色仲尼装的周应之透着一股浓浓的书卷气息。尽管成立公司做了品牌,但他只以创始人相称,还是喜欢别人叫他周老师,而不是周总。

低调做人,高调做事。他将这个理念也植入到了诗礼春秋品牌里。

诗礼春秋服饰的近期亮相,大多是在一些传统音乐节上,与两年前在中国国际时装周掀起的巨浪相比,它似乎被分成了汩汩细流。没有人怀疑这是在为下一波浪花的到来积蓄能量。

“满目琳琅,但市场价值为零。”这是那场发布会上某著名时装品牌的营销总监对周应之说的话。这句话,深深触动了他。他本想以衣冠传播诗书经典,以衣冠复兴礼乐文化,于是提出“为中国读书人设计服装”的理念,但在面对商业市场时,仿佛文化又显得没那么重要了。

一教书先生,为何选择以衣冠闯荡江湖,还是瞬息万变的时尚界?

“中国人是当今世界上最缺乏标识的人群,只能借西人的衣冠来表现自我。我想应该有这么一种衣冠,既能表达中国人对于传统的回归和承续,又能传递出现代中国人的人文气韵。”在周应之看来,西式服装中的垫肩、纽扣等装饰过于立体,并不适合国人圆润的面相,一件合适的服饰形制应该方、圆、平、直,这表现在领、袖、摆、背等细节上,是穿着也是明志。加上中国历来引领时尚的均是读书人,所以他针对这个群体的审美,提出“修闲”服饰的概念,大大区别于“休闲”二字。“读书之余,琴、棋、书、画、禅、茶、武,其实是在修身养性,他们的闲暇衣着,叫做‘修闲一词才为准确。”

与此同时,法服、常服、创意时服等新鲜服装概念被周应之一一提出,它们既带有近年来因中国文化复兴催生的汉服影子,又融合了时下时尚界追捧的中国风,简约且时尚。但在诗礼春秋成立之初,周应之却十分避讳“汉服”二字。“那时对汉服的认识不深刻。汉服,不应该只局限于汉族或汉代,它是整个中华民族衣冠的生命之源。”周应之一直娓娓道来,说到这时顿了顿,但语气中充满了坚定。

从建筑到衣冠

天覆地载,物数号万,而事亦因之,曲成而不遗,岂人力也哉。

——《天工开物》宋应星

周应之第一次接触汉服,是在2006年。当时一儒生装束的老师头挽髮髻、身穿汉服到孟母堂给学生讲习礼仪。“那时我对汉服心存隔膜,认为在现代社会穿汉服还是不太合时宜的。”周应之回忆道。直到几年后的一次春节,他陪父母到福州访友,住到了熟悉的西湖大酒店。

“上世纪90年代初,这个酒店美得让人心眩。但那一次,酒店变成了西式建筑,内里是大理石与水晶灯,金碧辉煌,与西湖的典秀相比,突兀至极。但凡有些中国文化情怀者,都难有这样的审美之心。”既然影响不了建筑,那就从同样具有审美功能的服装开始吧!周应之想起了那次礼仪课上老师的装束。

“我看过日本和服面料在山溪中漂洗的镜头,几百米的长幅临溪浣洗,与山中景色相映成趣,又想起曾在中国南方见到的某纺织印染基地,四周死水沉潭,恶气熏鼻。所以我要做的服装,面料要用棉、麻、丝、毛,采用植物染色,注重生态环保。”这注定了诗礼春秋走的是一条僻静小道。“有条小路,在风岭中,两旁树木苍翠;一条大路,宽阔笔直,却被太阳晒得滚烫。你愿意走哪一条?”就这样,周应之从对服饰的形式美,过渡到了生产细节中。

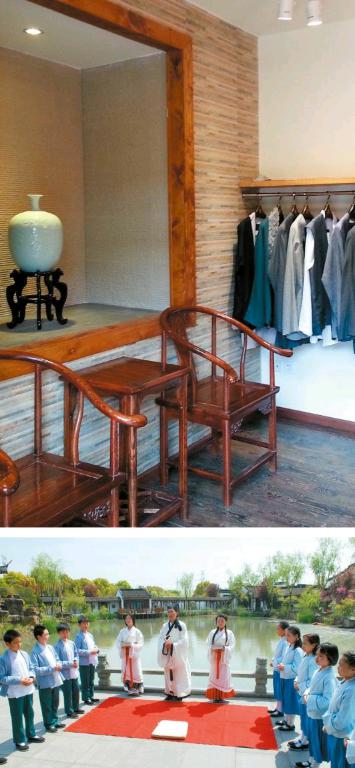

他找到了北京服装设计学院的两位老师,楚艳与张晶。他提理念,设计师操刀。最初,设计师本以为是恢复汉服,后来想到注入中国元素。“与其注入中国元素,不如以中国元素创新概念、建新体制,让内涵和形制完全区别于当下的时装。”经过一个月的沟通,利用手工印染、刺绣、盘滚、压褶等传统技艺制作的服装诞生了。它没有非常具象的中国元素或造型,以面料本色为主基调,但独具中国文化气韵,也适应今天的生活方式。周应之为它们取了一个个简约而又贴切的名字,仲尼装、东坡衫、如风……这些,都是利用自己的国学知识进行重新创作的,而非照搬古人。

我还是一个教书匠

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

——《论语》孔子

但文人经商,喜忧参半。

就像最初避提汉服概念一样,诗礼春秋在周应之的影响下,从谨慎到了严谨的地步。“领口、下摆怎样对齐;纹理缝合之处有哪些讲究;抬手时如何让衣服少一点牵扯……”除了面料难找,打版成为他们企业化道路中遇到的另一个难题。

早前,以到各地走秀接受定制是诗礼春秋计划的商业模式,但现在,他们有了天猫店。周应之直言“那是对服装经营不了解”,常有顾客“通过穿着发现了另一个自我”。于是,他要将“市场价值为零”的100余款服装批量化、企业化、季节化,毕竟,高端定制成为不了广泛传播国学的渠道,也不是他的初衷。他坦承:“无论如何也做不到与现代决绝,我和诗礼春秋都一样。事物随着时代而演进,在北京的四合院住久了,到都市中去看看也不错。”

我笑说这是一个“土豪变文豪”的时代,诗礼春秋的市场价值也许会有巨大的转变。他认真地说:“土豪也是经济活动的一份子,他们消费飞机、游艇,但对我们的服装感兴趣,说明内心是亲近文化的,从物质回到了精神层面……”包容,是周应之给人留下最深刻的印象。

因为教书的关系,周应之把对诗礼春秋的发展同时放在了校服上。他着实反感现在的校服运动化、休闲化,没有剪裁,没有设计,更没有气质。于是注册了“学堂”汉服品牌,希望发展成大中小学生的校服。

每周一早上,孟母堂的学生都会穿着汉服礼孔。“时间长了,就会从形式变成内容,逐渐产生情感,最后升华到精神。孩子们可爱穿了,尤其是女生。”学生们穿的,都是用于打版的样衣,周应之说:“几十件服装,还是没问题的。”终归,他就如对自己的评价那样“:我还是一个教书匠。”