明代沅水流域的人口变迁

罗运胜

(湖南文理学院 文史学院,湖南 常德 415000)

明代数百年间,湖广的开发规模空前,西南滇黔的开发进展也很大,那么,湖广西南的沅水流域在社会经济发展上有没有获得新的促进?这一区域的社会经济变动有多大?这是考察洞庭湖流域的社会经济发展时需要解答的重要问题。布罗代尔说过:“从十五世纪到十八世纪,一切都随人口的增加或减少而变化。”[1]因此,对明代数百年间沅水流域的人口变迁进行整体考察和分析,探究其原因和影响,很有意义。

一 明朝初期沅水流域的人口变动

明朝初期,在地处僻远、山高谷深的沅水流域,发生过相当规模的人口迁移。

首先,明朝在湖广西南广泛设置卫所,导致大量军事移民迁居沅水流域。据《明太祖实录》卷十九记载,早在1366年,徐达攻下高邮后,“俘其官将一千三十七人,士卒一千一百七十五人,马三百七十三匹,民一千三百九十七户,粮八千石。上(指朱元璋。引者注)命以所俘将士悉遣戍沔阳、辰州,仍给衣粮,有妻子者赐夏布人五匹,无者半之”。可见,设立湖广行省后,辰州所在的沅水流域即成为当时“遣戍”被俘人口的目的地之一。湖广西部是少数民族聚居区,或是少数民族与汉族杂居区,必须屯以重兵,才能维护稳定。所以朱元璋在派遣杨璟、张彬等分兵进讨辰州诸郡的反叛部众时表示:“湖南地接溪洞,贼人恃险负固,叛服不常,宜……留兵镇守,以绥远人。”[2]既要镇守溪洞,就需要驻兵,而且,为了加强对通往滇黔交通干线的控制,也需要广置卫所。因而洪武年间在湖广西南设置了常德卫(今常德)、辰州卫(今沅陵)、沅州卫(今芷江)、靖州卫(今靖县)、镇溪所(今吉首)、城步所(今城步)、天柱所和汶溪所(皆在今天柱县)以及崇山卫(今花垣县内,后改为千户所)等4卫5所。这些卫所的军人及其家属共计约有8.4万人口。在今贵州东部沅水上游,明朝设置了平溪卫(今玉屏)、清浪卫(今岑巩)、镇远卫(今镇远)、偏桥卫(今施秉)、铜鼓卫(今锦屏)、五开卫(今黎平),均隶属于湖广都司,称为“边六卫”,共辖41个所(五开卫辖有16所,其他5卫均辖5所),如按标准计,士卒为4.6万,包括家属合计约为13.8万军籍人口。据研究,除了众多土司所管的有限人口外,“边六卫”的人口成为当地汉人的主体[3]314。总之,沅水流域在明初共迁入大约22.2万军籍人口,这是人口增长的原因之一。

其次,明初实行移民垦荒,导致不少外来人口迁居沅水流域,特别是下游地区的常德府。据《明太祖实录》卷二百五十记载,洪武三十年(1397年)三月,“常德府武陵县民言,武陵等十县,自丙申兵兴,人民逃散。虽或复业,而土旷人稀,耕种者少,荒芜者多。邻近江西州县多有无田失业之人。乞敕江西量迁贫民开种,庶农尽其力,地尽其利。上悦其言,命户部遣官于江西,分丁多人民及无产业者于其地耕种”。所谓“武陵十县”,确切范围虽未指明,但至少应包括常德府属武陵、桃源、龙阳、沅江四县,以及澧水下游各州县。所迁人民数量也不明,但应该不会少,否则不会载入实录。当地氏族资料对此也有反映。据1989年《汉寿县人口志》,汉寿县洪武年间迁入的有24族;又据1948年《桃源县志稿·氏族志》,桃源县明初迁入者也至少有24族。而在沅水中上游,元末明初的辰州府人口稀少,史称“辰郡生齿阔稀,独沅陵称最,崇山深谷,甚至百里无烟,十里无艺者”[4]。荒无人烟而又资源丰富,自然成为外来人口谋生之地。在沅陵县,“县之四塞山川险峻,故自元明以来,他省避兵者率流徙于此。今之号称土著者,原籍江西十之六七”[5]。那么,明初沅水流域的非军事移民数量有多少呢?在曹树基著《中国移民史》中,估计洪武年间常德府的民籍移民为2.6万,辰州府和靖州等湘西的民籍移民有8.8万人[3]115-125。湖南沅水流域接受的民籍移民将近11.4万人,自然促进了人口增长。

再次,除了人口迁入,沅水流域也有一定数量的人口向外迁出。沅水及其河谷是连通长江中下游地区与滇黔地区的交通孔道,便于沅水流域的部分人口移居滇、黔、川蜀等西南边区。洪武十四年(1381年),明军攻入云南,次年设立云南布政使司。永乐十一年(1413年),明朝又在贵州设立布政使司。由此开始了大规模的西南开发。一方面明朝在云南、贵州广泛驻军。在云南,仅洪武年间就驻有卫所人口75万[6]。在贵州,明政府也设卫驻军多达42万(含家属人口)[3]314-316。云贵地区的军事移民,有一部分即来自沅水流域。如洪武二十八年(1395年)九月,明政府令靖州、五开及辰、沅等卫新军,选精锐4.5万人迁往云南。另一方面,明朝又向西南迁移民户,实行民屯。洪武二十八年十月,即调常德、辰州二府民,三丁以上者出一丁,屯云南[7]。

由上可见,明初的沅水流域既有大量人口迁入,又有不少人口迁出。就常德府来说,洪武二十四年(1391年)的户口数为 29 277户,128 895口[8],但正如上述,此后继续有人口迁出和迁入发生,如果将其出入相抵,这一户口仍是可信的考察起点。辰州府(含沅州)和靖州的户口数缺乏文献记载,曹树基曾经估算至少有45万[3]553,后来改为按照编里数推算,参照衡州府每里平均220户计算,洪武年间,辰州府编里约有168里,人口约为18万,靖州编里约有87里,人口约为10万(应包括少数民族人口)[9]。据此,洪武二十四年,常德府、辰州府和靖州的民籍人口总计约有40万,比较合理。

如前所述,明初沅水流域的军籍人口约有22.2万人,民籍移民约有11.4万,移民共计33.6万,加上原有人口40万,总人口应有73.6万人。对比《元史》卷六十三《地理志》所载元世祖至元二十七年(1290年)的户口数据,合计常德路、辰州路、沅州路、靖州路有1 287 487口[10]。足见在此一百年间,沅水流域人口锐减了一半以上,明初人口才逐渐恢复为至元户口的57.5%。

二 明朝中后期沅水流域的人口增长

明朝中后期,在流民运动遍及全国、商品经济加快发展、山区开发潮流涌动等背景下,沅水流域的人口发展出现了新的变化。

首先,永乐以后,沅水流域的农业开发继续吸引了大量外来移民,他们主要落居于下游的常德府。在汉寿县,《汉寿县人口志》记载的87个移民氏族中,明代迁入者共66族,占84.6%。其中,永乐年间迁入者多达34族,永乐之后又有8族迁入。在桃源县,永乐移民也超过了洪武移民。在1948年《桃源县志稿》统计的该县275个氏族中,明代迁入者共有197族,其中永乐年间迁入者多达88族,正统至嘉靖年间迁入者为60族,万历至崇祯时期迁入者为25族。可见,永乐年间是常德府吸纳移民的高峰时期。而迁入常德府的移民以江西人口为主,所从事的营生以农业垦殖居多,从而推动了洞庭湖区的经济开发进程。但外来移民长期不入籍,不负担赋役,迫使土著人户因赋役日益沉重而逃亡他乡,结果导致明中期的著籍户口数量不增反降。正如当地志书在记述该府户口时所说:“版籍每十年一更制也。吾郡屡更屡诎者,何哉?土民日敝,而客户日盛矣。客户江右为多,膏腴之田,湖泽之利,皆为彼所据。捆载以归,去住靡常。固有强壮盈室而不入版图,阡陌遍野而不出租粮者矣。如之何土著之户去国初不相远哉?”[11]土客矛盾掩盖了人口的增长。

其次,滇黔开发与沅水中上游地区的发展继续吸引外来移民。因明朝大力开发滇黔地区,常德至镇远的交通线成为通往滇黔的主要孔道,大量人口继续向沅水流域和黔滇地区迁徙。明人沈德符在《万历野获编》中指出:“入滇路有三道,……其自湖广常德府入贵州镇远府,以达云南,入曲靖府,是为中路,则今日通行之道也。蜀中、粤西两路,久已荆榛。”[12]可见,明代内地进入滇黔的主要道路正是由常德溯沅水而上,经过沅水中上游谷地,到达贵州、云南,此路到明后期更成通衢大道。一方面,内地人民络绎经此前往西南。正德、嘉靖年间,思南地区“流民入境者络绎道途,布满村落,已不下数万”[3]123。这么多的流民进入滇黔,不免会有一部分在迁流途中落居于沅水流域。另一方面,云贵物产经沅水走廊运至湖广、江浙,促使沅水沿岸的人口增加。例如木材采运,明人王士性说贵州“天生楠木,……此皆聚于辰州”[13],运往长江中下游。虽然交通称不上十分便捷,但沅水河运日益繁忙,沿线的常住人口随之增加,形成一定规模的城镇。在沅水中游,明代中叶兴起了一批市镇,例如沅州、洪江。沅州在明初只是辰州府属州,因侨居客民增多,到明中后期地位明显上升,万历时设立偏沅巡抚,即于此驻节。而下游的常德府,素“为京省水陆通衢,入滇必由之路”,至明中叶,“以郡当孔道,人聚五方,气习日移,尚侈靡者僭礼逾分之不顾”[11],“五方”之人会聚于此,增加了常德城市的常住人口。

再次,与人口迁入同时,明中期的沅水流域仍有不少人口外迁。已有研究表明,明代两百多年间,沅水流域既有大量人口迁入,又有不少的人口外流[14]。例如永乐八年(1410年),明政府迁辰溪县的柴、熊、胡、蔡、向姓,沅陵县的杨、郑、彭、林、樊姓,四川酉阳的张、田、严、罗、唐、李等姓500余家到贵州印江地区定居。此外,从常德、辰州地区流入武陵山区与土家族杂居的人口也有不少[15]。各种原因的人口外流抵消了部分增殖的人口。

现存户口统计数据表明,明中后期沅水流域的著籍人口的确是增长了,见表1。

资料来源:嘉靖《湖广图经志书》卷十七~十九,万历《湖广总志》卷十一《户口》。

据表1统计,常德府、辰州府和靖州这三个府州的人口数在成化八年(1472年)为28万余口,正德七年(1512年)增至34万余口,万历六年(1578年)更增加至近39万左右,呈持续增长态势。不过,洪武二十四年(1391年),常德、辰州、靖州的民籍人口已有大约40万。此后两百年间,沅水流域社会并无重大的天灾人祸,为何明代后期的著籍人口仍然是三四十万呢?造成这一现象的原因,除了人口流亡外,也与明代中后期的户口管理混乱有关。邻近常德府的慈利县就存在严重的户口失实,史载:“慈(利)户口缵造,巨奸蟠穴于其中,固有族繁千丁而户悬数口,又有家无孑遗而册载几丁。”[16]这样的户口数据,当然不能反映实有户口的数量。明中后期的户口数据只是官方登记的部分在籍人口,上述分析足以证明实际人口要多得多。所以依据通常的明代人口史研究结论,明初沅水流域的人口约有70余万,按照明代中期之后人口增长的稳定态势,到明后期应该翻了一番,到万历年间应该增至140万以上。

三 人口增长的区域差异及其影响

以上论述表明,沅水流域的人口变迁情况复杂,但增长显著。不过,沅水流域腹地辽阔,地形复杂,多民族杂居,经济类型多样,各区域的人口变动进程是不平衡的。

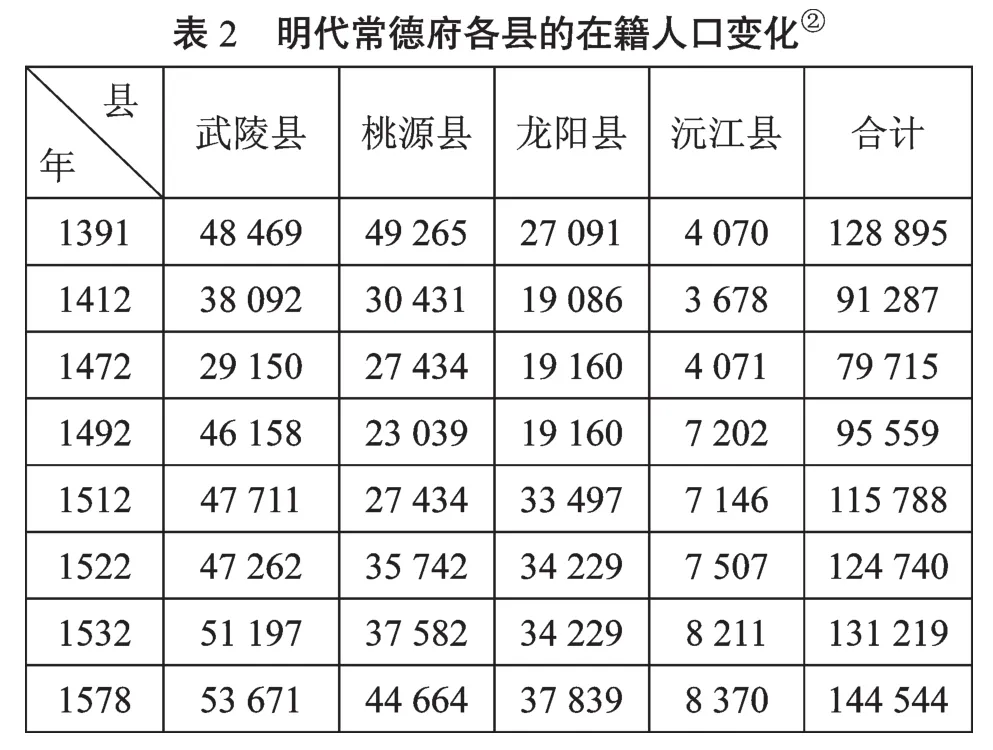

下游的常德府四县,濒临洞庭湖,有广大的平原沃土,利于农业垦殖,其人口增长趋势是明显的,见表2。

资料来源:嘉靖《常德府志》卷一、卷六、卷九;万历《湖广总志》卷十一《户口》。

可以看出,表2中的人口在明代中叶一度减少,正德之后,在籍户口再度逐步增长,到万历初年明显超过明初的数字,达14万多人,说明常德府的人口增幅甚为可观。据《大明一统志》记载,常德府民勤于耕织,在人口增长的情况下,生产发展可想而知。

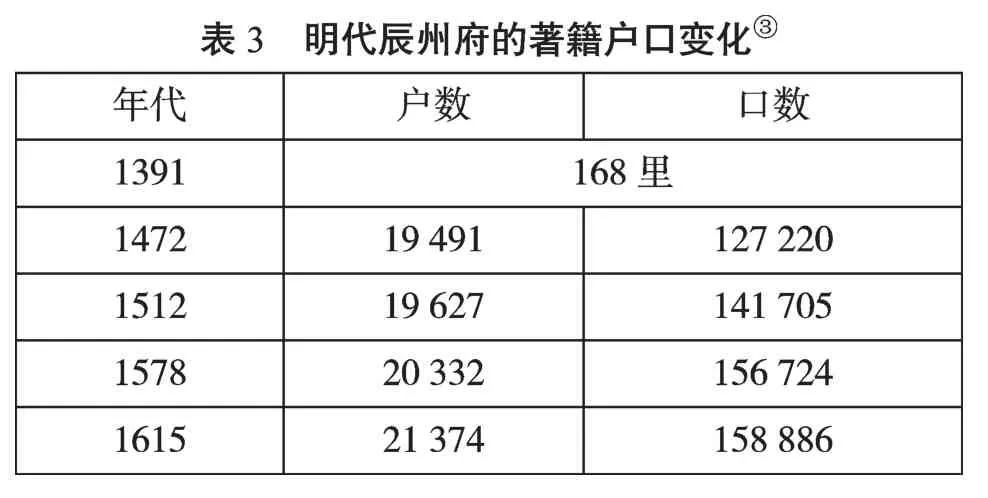

中游辰州府拥有较为宽广的河谷盆地,但地处群山之间,田土有限,所属七个州县的著籍户口增长相对缓慢一些,见表3。

资料来源:嘉靖《湖广图经志书》卷十七《辰州府》,万历《湖广总志》卷十一《户口》,乾隆《辰州府志》卷九《赋役考·户口》。

在表3中,辰州府成化八年(1472年)的在籍人口有12万多,之后持续增长,万历年间达到15万以上。虽然明代官方户口数在中期之后变化无常,但是辰州府的数字稳定增长,反映出当地人口增长的趋势明显,只是不及常德府而已。据《大明一统志》记载,辰州各地仍然盛行原始的刀耕火种和渔猎生活。加上辰州府山多田少,发展稻作困难,小麦也种植不多,缺乏适宜于山地的农作物,人口增殖自然有限。

上游靖州所辖数县处于群山环抱之中,只有不大的若干河谷盆地,而其户口数仍在增长,幅度与辰州相近。据嘉靖《湖广图经志书》卷十九《靖州》记载,成化八年(1472年)靖州只有79 116口。之后户口持续增长,正德七年(1512年)为83 243口,而万历《湖广总志》卷十一《户口》记载,靖州在万历六年(1578年)增至88 690口。最为僻远的通道县在洪武八年(1375年)有“实在人户1 715户,男妇4 703口”,到万历十三年(1585年),已经增至7593口[17][18]。这些记录表明了当地户口的增长趋势。

通过上述考察可以看到,一方面,在湖广开发、滇黔开发、大规模人口迁移等背景下,明代沅水流域的人口增长,总体上是显著的。虽然湖广人口仍比较稀少,据谢肇淛《五杂俎》记载,湖广相当一部分还有未开发的可耕地,但沅水流域人口的显著增长毕竟是事实,由此也奠定了沅水流域的人口基础,因而加快了沅水流域的社会经济发展进程。另一方面,由于地理环境和自然条件的差异,流域各地的人口规模和增长速度存在自下游向中上游依次降低的格局,这种格局对地方社会、经济与文化的发展具有深刻影响。

经济方面,来自东部各地特别是江西的人口大量西迁入沅,垦辟土地,不仅提高了沅水流域农业生产水平,促进了工商业的发展,而且加深了沅水流域和雪峰山以东湘资流域的经济联系,为清初湖南的建省奠定了基础。其中发展最显著的是下游。常德府的农业和手工业生产因人民“勤于耕织”而获得较大发展,在此基础上,常德府城在嘉靖年间“五方杂凑”,已经成为规模较大、街巷纵横的工商业城市。而在沅水流域中上游的辰州、沅州、靖州等地,卫所屯田相当可观,军事移民在农业垦殖中发挥了重要作用。中上游的商业发展也有突破,地处交通要道的辰州府沅陵县已是“多商贾”[19]1452。

社会方面,迁居的汉人日益增多,与少数民族的矛盾冲突愈演愈烈。在辰州府,据顾炎武《天下郡国利病书》记载:“因五寨、竿子土官招集流民垦耕,而吾民富而商者、贫而流徙者环哨插居,渐以成聚。”汉苗各族紧邻而居,常常发生族群冲突,“苗寇”频发。嘉靖年间,明政府遂在辰州西部修建边墙,驻以重兵,以隔离汉苗,逐渐形成“生苗”区域。在靖州,随着汉民“逼迫苗境,民居此者如履虎尾”,侗苗“时平则顺服,稍不为备则为民患”,于是汉人在各处修筑寨堡,居于寨堡之内,如“黄强四寨之民百五十余家,壮者五百人均堡内之地以居之”[19]1590。

文化方面,沅水流域的族群文化出现新的交融、同化甚至转型现象。军事移民的群体性迁入,进一步巩固了官话在沅水流域的主导地位。日益增加的汉人使沅水流域各地土著“渐染华风”。最为边远的绥宁县在洪武初年就已“乡民繁多,耕稼日兴”,“永乐宣德以来渐染华风”[19]1594。其他地区大多如此,据《广志绎》卷四,经过明代屡次征伐,辰州人口“遂分夷汉”,即使在汉人地区,“其城市者衣服言语皆华人,而山谷间颇杂瑶俗”。民族杂居局面的扩大与民族交往的深入发展对清代社会有着重大影响。

注 释:

①嘉靖志书的辰州府人口数为154 732,与万历《湖广总志》的辰州府人口总数156 724略有出入。

②桃源县1532年口数原文为7 582,相应地,常德府1532年的口数原文为101 219,此处据《万历桃源县志》作了修正。

③明代辰州府管辖沅陵、泸溪、辰溪、溆浦、沅州、黔阳、麻阳等七州县。

[1][法]费尔南·布罗代尔.15至18世纪的物质文明、经济和资本主义:第一卷[M].顾良,等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1992:30.

[2]明太祖实录:卷二十一[M].台北:台湾“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[3]曹树基.中国移民史:第五卷[M].福州:福建人民出版社,1997.

[4](清)守忠,等.同治沅陵县志:卷十·赋税[M].光绪二十八年(1902年).

[5](清)守忠,等.同治沅陵县志:卷三十七·风俗[M].光绪二十八年(1902年).

[6]葛剑雄,等.简明中国移民史[M].福州:福建人民出版社,1993:387.

[7]明太祖实录:卷一百八十五[M].台北:台湾“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[8](明)陈洪谟.常德府志:卷六·食货志·户口[M].嘉靖十四年(1535年).

[9]曹树基.中国人口史:第四卷[M].上海:复旦大学出版社,2002:115,116,123.

[10]吴松弟.中国人口史:第三卷[M].上海:复旦大学出版社,2002:515.

[11](明)陈洪谟.常德府志:卷一·地理志·风俗[M].嘉靖十四年(1535年).

[12](明)沈德符.万历野获编:卷二十四·入滇三路[M].上海古籍出版社,编.明代笔记小说大观.上海:上海古籍出版社,2005:2547.

[13](明)王士性.广志绎:卷四·江南诸省[M].北京:中华书局,1981.

[14]张建民.明代湖广人口变迁论[M]//张建民.明清长江中游农村社会经济研究.北京:商务印书馆,2010:41.

[15]吴量恺.中国经济通史:第七卷[M].长沙:湖南人民出版社,2002:408.

[16](明)陈光前,等.慈利县志:卷八·户口[M].万历元年(1573年).

[17](明)唐崇元.靖州志[M].洪武初年抄本.

[18](清)祝钟贤.靖州志:户口[M].康熙二十三年(1684年).

[19](明)薛刚,等.嘉靖湖广图经志书[M].北京:书目文献出版社,1990.