甘薯瘟田间自然诱发鉴定及系统聚类分析

刘中华,余 华,方树民,许泳清,邱永祥,蔡南通

(1.福建省农业科学院 作物研究所,福建 福州 350013;2.农业部南方薯类观测实验站,福建 福州 350013;3.福建省农业科学院 中心实验室,福建 福州 350012;4.福建农林大学,福建 福州 350003)

甘薯瘟是一种细菌性(Ralstonia solanacearum)根茎维管束病害,是由青枯假单孢菌(Pseudomonas solanacearum Smith)引起的一种病害。不同寄主的青枯假单孢菌具有不同的致病性,同一寄主也存在着不同的致病型[1],甘薯瘟的发生是青枯假单胞菌中多种致病因子共同作用的结果[2]。甘薯瘟病在我国南方薯区发生广,为害重,一般发病轻者减产20%~30%,重者达70%~80%,个别田块甚至绝收,给甘薯生产造成很大的危害[3-4],为国内植物检疫对象,于1946 年在我国广东、广西首次发现,1958 年传入湖南和江西,1963 年传到浙江省平阳县,1971 年传入福建省福鼎市[5]。积极推广和换栽抗病品种,是防治薯瘟病最经济有效的措施[6]。在筛选抗病品种方面主要有人工接种鉴定和病圃自然鉴定两种方式。田间鉴定可以确保品种抗病性更接近生产实际,有直接指导作用,如可与人工接种相结合则品种抗性鉴定结果更加可靠。病圃应设置在甘薯生态区薯瘟病常发、重发区,并种植适合的感病诱发品种群[7]。2008 年起福建省农业科学院作物研究所在福鼎市叠石乡大洋村建立了甘薯瘟田间自然鉴定圃,2009 年该病圃入选国家甘薯产业体系“薯瘟病综合防治试验示范基地”,病圃病原菌菌群分布和变化情况直接影响鉴定结果的准确性,项目组对2010—2012 年间连续3 年的鉴定结果进行了统计分析和比较,并且于2012 年利用系统聚类的方法对3 个对照品种在病圃不同地块的发病情况进行聚类,以期对病圃地块的致病力差异进行归类,对今后的鉴定工作的更好开展提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点

福建省福鼎市叠石乡大洋村国家现代甘薯产业体系“薯瘟病综合防治试验示范基地”,该病区甘薯瘟发病始于20 世纪70 年代后期,病区面积1.33 hm2,连年发病较重,已经作为国家甘薯产业体系“甘薯瘟田间诱发自然鉴定圃”开展甘薯品种(系)的抗瘟鉴定工作。

1.2 试验时间

2010—2012 年在甘薯种植季节进行抗瘟鉴定工作,系统聚类研究的试验安排在2012 年7—11 月。

1.3 试验材料

本研究所用甘薯对照品种均来自本中心甘薯资源圃,其中:新种花(CK1):高感甘薯瘟Ⅰ、Ⅱ型菌;金山57(CK2):高抗甘薯瘟Ⅰ型菌、感Ⅱ型菌;湘薯75-55(CK3):高抗甘薯瘟Ⅰ型菌、中抗Ⅱ型菌、感潜伏侵染型薯瘟菌;其它抗瘟鉴定材料来自国内外育种单位。

1.4 系统聚类分析研究试验设计

选取病圃内长24 m、宽10 m 的地块开展研究,每3 个鉴定品种后1 次放置新种花、金山57、湘薯75-55 3 个对照品种,鉴定品种和对照品种每小区种植10 株,每个对照品种共放置23 个小区,株距15 cm,行距1.1 m。在甘薯收获季节进行挖根调查,对对照品中国逐株鉴定,按照每株的发病级别进行统计,最后根据不同级别的株数、总株数、发病率、病情指数等数据进行系统聚类,以研究对照品种所在地块的薯瘟致病力并将其归类。

1.5 抗甘薯瘟病情调查与抗性评价标准

1.5.1 病情调查标准 0 级:植株正常无病;Ⅰ级:拐头维管束变褐,薯块受害不明;Ⅱ级:茎维管束褐变扩展及地上部,薯块受害1/4 内;Ⅲ级:拐头腐烂少结薯;Ⅳ级:植株枯死。

1.5.2 抗性评价标准 高抗(HR):病指<0.5;抗病(R):病指0.6~20.5;中抗(MR):病指20.6~40.5;中感(MS):病指40.6~60.5;感病(S):病指60.6~80.5;高感(HS):病指>80.6。

2 结果与分析

2.1 鉴定结果

2.1.1 抗瘟鉴定结果 由表1 可以看出,2010—2012 年,除2010 年有高抗薯瘟的品种出现外,2011 和2012 年均无高抗品种出现,抗病至高感品种的鉴定结果在3 年中也有所不同,抗病(R)品种在2010 年所占的比率最大达28.73%,2011—2012 两年均低于4%。中抗至感病品种在3 年中均是逐渐增加,其中中抗品种所占的比率由2010 年的7.18%增加到2012 年的10.89%;高感薯瘟病品种2011 年所占的比率最大,2010 和2012 年两年均在40%左右。田间发病率2011 年最高达93.02%,均高于2010 和2012 年。这一变化,主要是由于经过2010 和2011 年连续两年的鉴定后笔者对病圃采取了一定的栽培耕作措施,将田间土壤灌水5 天后用翻耕机进行了大面积的“搅拌”作业,将田间的土壤均匀化,由于薯瘟病原菌属土传病害,可随着病土移动,且由于水分浸泡,可能导致病原菌量有所减少,所以到了2012年发病率降低。

表1 2010—2012 年抗瘟鉴定结果Tab.1 Results identification from 2010 to 2012

2.1.2 对照品种病情数据 由于每年鉴定的品种除3 个对照外均不同,所以对3 个对照品种的病情数据比较更能说明问题,由表2 可以看出全田发病率2010 年为87.95%,2011 年为95.38%,2012 年为78%。新种花的发病率2010 年为90%,其后两年全为100%,病情指数均值均达到高感水平,其中2011年最高;金山57 发病率2010 年最低,2011 年最高,病情指数均值也是2010 年最小表现为中抗水平,2011 年则变为高感水平,由于金山57 高抗薯瘟Ⅰ型菌,感Ⅱ型菌,所以表明2011 年度该病圃中的薯瘟Ⅱ型菌迅速增加,为了能与大田发病相一致,笔者采取了对田间土壤“泡水搅拌”的措施,以降低Ⅱ型菌菌量,所以到了2012 年其病指均值为61.3 表现为感病。湘薯75-55 则由2010 和2011 年的抗病变为2012 年的中抗,发病率也是在2011 年时最高,连续3 年均有发病说明病圃也存在潜伏侵染型的薯瘟菌菌株。

表2 2010—2012 年全田及对照品种发病情况统计Tab.2 Incidence staristics of the nursery and check varieties from 2010 to 2012

2.2 对照品种病情数据系统聚类分析

聚类分析是研究如何将对象按照多个方面的特征进行综合分类的一种统计方法[8],该方法有效地解决了科学研究中多因素、多指标的分类问题[9]。系统聚类是一种连续并类的过程,该过程可用一种类似于树状结构的图形即聚类谱系图(俗称树状图)来表示,由聚类谱系图可清楚地看出全部样本的聚集过程,从而可做出对全部样本的分类[10]。本研究开展了对照品种新种花、金山57、湘薯75-55 在不同地块病情数据(各病级病株数、总株数、病株数、发病率、病情指数)的系统聚类,数据不转换,运用欧式距离进行类平均法聚类,以期通过对对照品种病情数据的聚类将其所在的田块按照品种的发病情况进行分类,根据分类情况,找出一定的规律,在后续的管理中采取相应的耕作措施优化田间土壤内病原菌的分布,逐步使鉴定圃内的菌系分布均匀,致病力更加均衡。鉴定结果更加可靠。

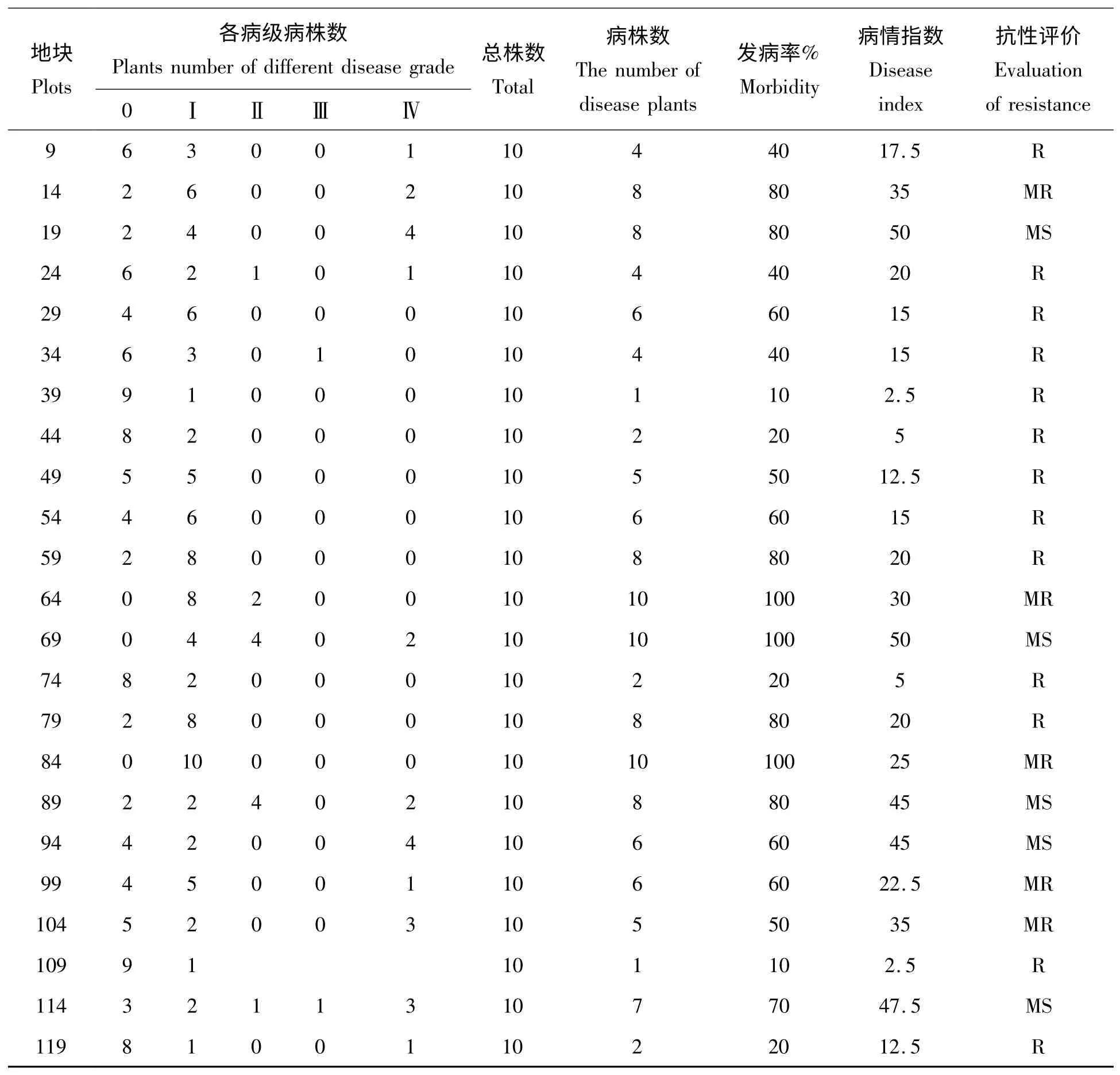

2.2.1 新种花病情数据系统聚类分析 根据系统聚类树状图,新种花所在的23 个地块(表3)可划分为3 大类(图1 中右分隔线所分开的Ⅰ和Ⅱ),4 个亚类(图1 中左分隔线所分),如果将4 个亚类再进行分类还可以继续分成不通过的小类。以Ⅰ和Ⅱ两大类为例,其中Ⅰ类只有编号为21 的这一地块,该地块病级低的范围内株数较多,在最高级别的病级中株数最少,病情指数只有62.5 为感病;第Ⅱ大类中包含了4 个地块,这4 个地块病情指数均在90 以上,达到高感水平。第Ⅲ大类中包含了新种花表现为感病和高感的地块;在亚类的分类过程中又把第Ⅲ大类中新种花表现为感病和高感的地块区分开来;说明通过聚类分析对地块的分类与对照品种在不同地块的发病情况相吻合,可以更直观的区分病圃不同地块的致病力。

2.2.2 金山57 病情数据系统聚类分析 根据系统聚类树状图,金山57 所在的23 个地块可划分为两大类(图2 中右分隔线所分开的Ⅰ和Ⅱ),第1 大类又可分为两个个亚类(图2 中左分隔线所分),如果将两个个亚类再进行分类还可以继续分成不通过的小类。Ⅰ和Ⅱ两大类中Ⅱ类地块金山57 病情指数均在20.5 以下(表4),为抗病水平;而Ⅰ类又可以分为两个亚类1 和2,其中第1 亚类中包含了金山57表现为中抗和中感的地块;第2 亚类中包含了金山57 表现为感病和高感的地块,如果把这两个亚类继续分类则可以把金山57 表现为中感、中抗、感病、高感的地块完全分类开,说明系统聚类对金山57 在病圃不同地块的抗病表现也能直观的进行分类。

图1 新种花病情数据进行系统聚类分析Fig.1 Cluster analysis of Xinzhonghua by disease datas

图2 金山57 病情数据系统聚类分析Fig.2 Cluster analysis of Jinshan57 by disease datas

表3 新种花病情数据统计Tab.3 Disease datas of Xinzhonghua

表4 金山57 病情数据统计Tab.4 Disease datas of Jinshan57

2.2.3 湘薯75-55 病情数据系统聚类分析 由图3 湘薯75-55 病情数据聚类图可以看出湘薯75-55 所分布的7 个小区依据病情数据表5 在距离1.68 的位置划分为3 个大类别,第1 大类为小区101,该去湘薯表现为中感;第2 大类为小区145、88、136、31,该类小区湘薯表现为中抗;第3 大类为180、74,该类小区湘薯表现为抗病和高抗。在距离0.84 处,第2 大类又可划分为两个亚类群,第1 亚类群为小区145,该小区湘薯表现为中抗,但病级I 级的病株数为6 株,病情指数也与第2 亚类群有差别;第2 亚类群为小区88、136、31,该亚类病情指数均为25.0,表现为中抗。

图3 湘薯75-55 病情数据系统聚类分析Fig.3 Cluster analysis of Xiangshu75-55 by disease datas

由湘薯的表现可以看出,整个试验地的小区之间可能存在着甘薯瘟II 型潜伏侵染型(小区101 表现为中感),这是一类高致病型(某些研究者又称之为Ⅲ型菌系)。同时从总的病指来看,湘薯所分布的所有小区间也存在着明显的差别,说明病圃致病菌的分布尚需优化。

表5 湘薯75-55 病情数据统计Tab.5 Disease datas of Xiangshu75-55

3 结论与讨论

本试验的抗瘟鉴定表明来自省内外的572 份甘薯品种(系)抗性水平存在一定差异,从抗病鉴定对照品种(系)发病情况来看,病圃发病正常,数据可以反应实际情况。通过运用系统聚类对病圃不同区块的发病情况进行聚类分析,可明显区分出病圃内部菌系之间的差异,为下一步鉴定工作的开展提供有力的理论支持。

通过新种花、金山57、湘薯75-55 田间的布点分布,初步对病圃菌系变异进行了分析,分析结果表明:该病圃不同小区间存在致病力差异,并且鉴定圃内甘薯瘟Ⅰ、Ⅱ型菌在病圃内的分布不均,有的小区Ⅰ型菌系占优势,而有的小区Ⅱ型菌系占优势,同时通过湘薯75-55 病情数据的统计和分析可以看出病圃存在着甘薯瘟II 型的潜伏侵染型(Ⅲ型)菌系。所以,应该采取相应的措施有预见性的加以改良:

①有研究表明番茄是甘薯瘟最敏感的寄主之一[11],甘薯瘟病地种植番茄可诱导病菌的长期存在和稳定分布[12],同时结合通过耕作和栽培措施翻耕土地,可使鉴定圃的菌力分布更加趋于均匀,经过几年的调整,整个鉴定圃的菌力必将能稳定保持并分布更加均匀,使鉴定结果更加可靠。

②方树民等[13]提出:生产上主要是利用抗薯瘟品种进行防治,但其抗性易发生衰退。甘薯瘟抗病型(高抗I 型兼抗Ⅱ型)品种,与I 型主效毒性基因菌系互作表现抗至中抗,而病原菌系需要经多年累积多个毒性基因才能克服它,但最终以潜伏Ⅲ型毒性基因菌系侵染薯块的方式克服抗病型品种[14]。张连顺等[15]也指出:甘薯瘟病菌分布特点是老病区又连续种植抗瘟品种的致病力强,新病区种茉抗瘟品种的致病力弱。同时,刘中华等[16]指出甘薯瘟不同致病型的基因存在一定差异,因此,本试验的一些数据显示出,金山57 和湘薯75-55 发病逐年增加。

③项目应对鉴定圃如何保持菌群稳定开展相关工作:在新育成品种抗病越来越强的同时可将整个鉴定圃划分为几大块,每年采取一定耕作措施稳定其中部分地块用以开展正常鉴定,一直轮换,保持鉴定的正常进行。同时,开展相关品种基因与甘薯瘟病菌基因之间关联的分子机理研究。

④本研究仅从相关品种种植区域的病情统计开始,而本试验中病原菌方面的研究相关工作配合不足,这是下一步开展系列研究的重点,在以后的相关研究中将会加以完善和落实。

[1]任欣正,韦刚,齐秋锁,等.不同寄主植物青枯菌菌株的比较研究[J].植物病理学报1981,11(4):1-8.

[2]Schell M A.Control of virlence and pathogenicity genes of Ralsionia solanacearum by an elaborate sensory network[J].Annu Rev Phytopathol,2000,38:263-292.

[3]谢春生,冯祖虾.中国南方甘薯品种抗薯病鉴定研究[J].广东农业科学,1994(5):12-14.

[4]方树民.甘薯瘟病菌致病力变异的初步研究[J].福建农学院学报,1983,12(2):150-163.

[5]叶青.甘薯瘟病产地检疫鉴定技术[J].福建农业科技,1981(5):22-24.

[6]张联顺,杨秀娟,陈福如.国内甘薯瘟病的研究动态及今后研究途径径[J].江西农业大学学报,2006,28(6):254-258.

[7]杨健源,康金平,黄显良,等.稻瘟病田间自然诱发病圃的建立及其在抗性鉴定中的应用[J].广东农业科学,2009(9):59-61.

[8]袁志发,周静芋.多元统计分析[M].北京:科学出版社,2002:241.

[9]雷饮礼.经济管理多元统计分析[M].北京:中国统计出版社,2002:69.

[10]陈正昌,程炳林,陈新丰,等.多变量分析方法[M].北京:中国税务出版社,2005:270.

[11]方树民.甘薯瘟病菌的分离与致病性测定[J].福建农业科技,1982(3):28-30.

[12]赖文昌.番茄苗鉴定甘薯瘟病菌的研究[J].福建农业科技,1987(3):13-15.

[13]方树民,邬景禹,陈玉森.甘薯品种对薯瘟病抗性的研究[J].福建农业大学学报,1994,23(2):154-159.

[14]方树民,陈玉森.甘薯瘟菌系致病型与寄主品种的互作关系径[J].植物保护,2003(12):3-6.

[15]张连顺,卢同,赖昌文,等.微机确定甘薯瘟致病型的鉴别品种及应用研究[J].福建省农科院学报,1994(3):11-15.

[16]刘中华,余华,方树民,等.甘薯瘟两种不同致病型的初步研究[J].福建农业学报,2011,26(6):1016-1020.