穴位注射神经节苷脂结合神经促进康复技术治疗小儿脑瘫效果观察

张国平

河南中医学院一附院超声科 郑州 450000

脑性瘫痪(cerebral palsy,CP)简称脑瘫,是由多种原因引起的非进行性脑损伤或脑组织异常发育的中枢性运动障碍。小儿脑瘫是患儿在母亲妊娠期到新生儿期脑部受到损伤而引起的脑部疾患,临床主要表现为肢体运动功能障碍,并多伴神经精神的改变和语言、视力以及智力等方面的障碍[1],严重影响小儿的身心健康及智能、运动功能发育。目前,治疗小儿脑性瘫痪的方法有针刺、推拿、按摩、中药熏蒸以及各种康复训练等,取得一定的效果。本文探讨穴位注射神经节苷脂结合神经促进康复技术治疗小儿脑瘫的疗效及对患儿发育商(DQ)、智力指数(MI)和日常生活能力(ADL)的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2012-01—2013-06收治的脑性瘫痪患儿94例,均符合全国小儿脑性瘫痪专题研讨会上制定的诊断标准[2]。随机分为2组,对照组46例,男25例,女21例;年龄6个月~5岁,其中6个月~1岁26例,>1~2岁16例,>2岁4例;脑瘫分型:痉挛型21例,手足徐动型14例,失调型8例,混合型3例;轻度运动功能和智力障碍19例,中度15例,重度12例。观察组48例,男26例,女22例;年龄5个月~5岁,其中5个月~1岁25例,>1~2岁18例,>2岁5例;脑瘫分型:痉挛型23例,手足徐动型16例,失调型7例,混合型2例;轻度运动功能和智力障碍21例,中度14例,重度13例。2组性别、年龄构成、疾病分型、病情严重程度等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 排除标准 (1)伴严重癫痫,药物治疗未控制患儿;(2)存在血液系统及内分泌系统疾病或出血倾向患儿;(3)伴心、肝、肾等脏器严重疾病或功能不全患儿;(4)对穴位注射不能耐受者;(5)非脑瘫患儿,如病毒性脑炎、结核性脑炎以及进行性疾病所致的中枢性瘫痪。

1.3 治疗方法 对照组给予神经促进康复治疗手段,主要为Bobath、Vojta等手法,Bobath疗法又称神经发育学疗法(NDT),主要包括:采用抑制异常紧张性姿势反射,如非对称性紧张性颈反射和紧张性迷路反射,使肌张力恢复或接近正常状态;在各种姿势、失平衡状态下促进立直反射与平衡反射的发育;通过事先设计好的场景,引导患儿作出正常的动作姿势,体会正常运动的感觉,减轻其痉挛的程度,逐渐引出自发的随意动作。Vojta手法又称诱导疗法,引导患儿反复、规律地重复翻身、腹爬等动作,练习用身体各部位支撑身体的能力,以及抬起身体的能力和移动能力,同时促进患儿肌肉收缩方向的转换,从而恢复患儿的正常发射通路和运动模式。以上手法1次/d,30min/次,1个月为1个疗程,根据患儿病情程度适当延长治疗周期。

观察组在对照组基础上结合穴位注射单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液(GM-1),选取6组穴位交替使用,第1组为完骨、筋缩、肾俞,第2组为曲池、外关、足三里、阳陵泉,第3组为风池、肝俞、大肠俞,第4组为曲池、外关、足三里、阳陵泉,第5组为肩隅、丰隆、解溪,第6组为肾俞、脑清、合谷。每次注射选用4~6个穴位,采用1mL注射器,所选穴位常规消毒后刺入,回抽无血后注入神经节苷脂稀释液,头部每穴0.25~0.3mL,上肢与下肢每穴1mL,隔天进行1次,10次为1个疗程,疗程间隔5d,进行下1个疗程,共进行6个疗程的治疗。

2组患儿均辅以推拿、针灸、音乐疗法、中药熏蒸、语言治疗、作业治疗以及引导式教育等综合康复治疗手段。

1.4 疗效评定 (1)痊愈:症状消失,肌肉痉挛明显缓解,肢体功能明显恢复正常;言语、智力基本恢复正常或略低于同龄水平、生活能够自理。(2)显效:症状明显好转,肌肉痉挛有缓解,能独立跛行,语言表达较清楚,智力有提高,生活部分自理,但未达痊愈。(3)好转:症状有所改善,肢体功能部分恢复,借助外力可行走,智力、语言有进步,生活小部分自理但未达到好转。(4)无效:症状体征无改变[2]。总有效率=(痊愈+显效+好转)/总病例数×100%。

发育商(DQ)和智力指数(MI)采用0~6岁发育筛查测验(developmental screening test for children under six,DST),由运动、社会适应和智力组成,≥85为正常,70~84为可疑,<70为异常。日常生活能力(ADL)评分总分100分,>75分为轻度障碍,50~75分为中度障碍,<50分为重度障碍。

1.5 统计学处理 运用SPSS 14.0版统计学软件进行统计学分析与处理,计量资料以均数±标准差表示,组间均数的比较行t检验,计数资料采取频数或百分率(%)表示,组间比较行卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组疗效比较 观察组总有效率明显高于对照组,2组比较差异有统计学意义(χ2=4.95,P<0.05)。见表1。

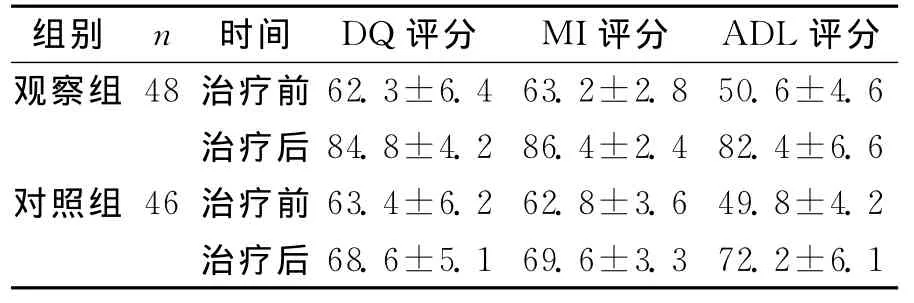

2.2 2组DQ、MI及ADL评分比较 2组治疗前DQ、MI及ADL评分比较,差异无统计学意义(P<0.05),治疗后2组患儿DQ、MI及ADL评分均较治疗前提高,但观察组上升更为显著,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 2组疗效比较 [n(%)]

表2 2组治疗前后DQ、MI及ADL评分比较(±s)

表2 2组治疗前后DQ、MI及ADL评分比较(±s)

组别 n 时间 DQ评分 MI评分 ADL 评分观察组48治疗前62.3±6.4 63.2±2.8 50.6±4.6治疗后84.8±4.2 86.4±2.4 82.4±6.6对照组46治疗前63.4±6.2 62.8±3.6 49.8±4.2治疗后68.6±5.1 69.6±3.3 72.2±6.1

3 讨论

小儿脑瘫给患儿带来极大痛苦,也给家庭和社会带来沉重的负担,近年来,随机诊断技术和农村医疗水平的不断提高,小儿脑瘫的早期发现率有所提高。小儿脑瘫的先天性因素有精子不良、母血气虚、怀孕过程中受到药物的影响、放射线辐射、子宫内感染等[3],后天因素主要有营养不足、疾病的作用、药物的影响、照料不当、脑部缺氧等。现代康复医学技术的目的是尽可能帮助患儿恢复到接近正常的状态,使其尽量能够生活自理,减少残疾。目前,对小儿脑瘫的主要干预措施有体能训练、技能训练、语言训练、感知觉发育及认知能力训练、感觉统合训练等,以及针刺、按摩、重要熏蒸、音乐疗法等康复手段。

小儿脑瘫属中医“五迟”、“五软”、“五硬”范畴,主要病机为先天精血亏虚、后天精血不足。主要表现为颈软、腰软、不能独自坐或行走,多伴四肢运动障碍及姿势异常[4],取穴时按功能定位和循经取穴相结合的思路,通过针刺和药液对穴位的双重刺激与药理作用,加强了针刺得气的持续程度,共同达到疏通经络、平衡阴阳、改善脑部微循环的作用[5]。

GM-1是一种含唾液酸的神经鞘脂,可促进神经再生、保护细胞膜、促进细胞膜各种酶活性恢复。研究表明,GM-1对神经元损伤有明显的保护作用,在中枢神经系统病变的治疗中起重要作用[6]。经穴位注射可发挥神经节苷脂与针刺的双重效果,营养神经肌肉,修复大脑功能,改善脑部微循环,降低肌张力,减少痉挛发生。

本文结果表明,单纯康复训练治疗小儿脑瘫的疗效具有局限性,穴位注射结合了中医穴位治疗和现代药物治疗的优点,相互补充,相互促进,更进一步改善神经细胞的代谢能力,有利于脑功能重建及改善运动功能,提高患儿的发育商、智力指数和日常生活能力水平。

[1]唐明娥.头皮针结合神经促进康复技术治疗小儿脑瘫86例的疗效观察[J].中医临床研究,2012,4(10):37-38.

[2]中国康复医学会儿童康复专业委员会,中国残疾人康复协会小儿脑瘫康复专业委员会.小儿脑性瘫痪的定义、分型和诊断条件[J].中华物理医学与康复杂志,2007,29(5):309.

[3]王晓燕.按摩疗法治疗超早期小儿脑性瘫痪的临床效果[J].临床医学,2014,34(1):25-26.

[4]杨杰,张燕君.神经节苷脂穴位注射对小儿脑瘫综合能力恢复的对照研究[J].中医儿科杂志,2012,8(5):51-54.

[5]苏秀贞,赵永刚.头穴穴位注射改善早期脑瘫患儿大脑微循环作用观察[J].中国针灸,2009,29(10):795-798.

[6]宋令瑄.神经节苷酯辅助治疗小儿脑瘫的临床研究[J].中国实用神经疾病杂志,2009,12(17):63-64.