洋奶粉冲击下国产奶粉如何重塑消费者信心——基于对国产奶粉消费者信任度的社会调查

文/ 芦丽静 刘昕蕊

(1河北经贸大学商学院;2福建厦门大学经济学院)

2012年,我国境内婴幼儿奶粉的销量达到了19.7 万吨,国产奶粉的市场份额不足50%。这主要是因为消费者对国产奶粉的质量缺乏基本的信任。2008年的三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”是国产奶粉品牌出现的最为严重的质量安全事件,许多知名奶粉品牌深陷其中,消费者对国产奶粉的消费信心跌至谷底。但是,三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”发生后,国产奶粉品牌并没有深刻汲取经验教训,提高产品质量对抗洋奶粉,而是在激烈的内部竞争中“一损俱损”。例如,2010年圣元奶粉的“性早熟”事件,2012年南山奶粉的“黄曲霉素”事件以及伊利奶粉的“汞含量超标”事件,都对尚未恢复的消费信心产生了巨大的冲击。尽管国家从2013年开始密集出台了一系列政策措施,以“提高乳粉质量水平,提振消费者信心”,但市场反应不佳,消费者对国产奶粉继续持观望态度,大批消费者仍将洋奶粉作为首选。作为世界第二大经济区的主体,如果我国不能提振消费者对国产奶粉的信心,国内对进口奶粉的需求将不断加大,这对于中国乳业的整体发展、产业结构的调整及进出口结构的优化都是极为不利的。

2013年7月,笔者组建了国产奶粉的调查小组,在河北省就消费者对国产奶粉的信任度进行了社会调查,并以调查结果为基础,分析了国产奶粉面临的主要问题,提出了一系列重塑消费者信心的政策建议。

1 我国婴幼儿奶粉的需求现状

2008年三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”发生后,国产婴幼儿奶粉又陆续发生了一系列的质量安全事件,国产奶粉的质量安全受到了国内大部分消费者的质疑,国产奶粉经受了前所未有的信誉危机。尽管我国对国产奶粉建立了更为严格的市场准入和产品抽查制度,但至今国产奶粉品牌不断出现的各种质量安全问题仍严重影响了消费者对国产奶粉的消费信心。与2008之前的情况相比,2008年之后的婴幼儿奶粉市场出现了根本性的变化,主要体现在以下4 个方面。

1.1 奶粉的进口量激增

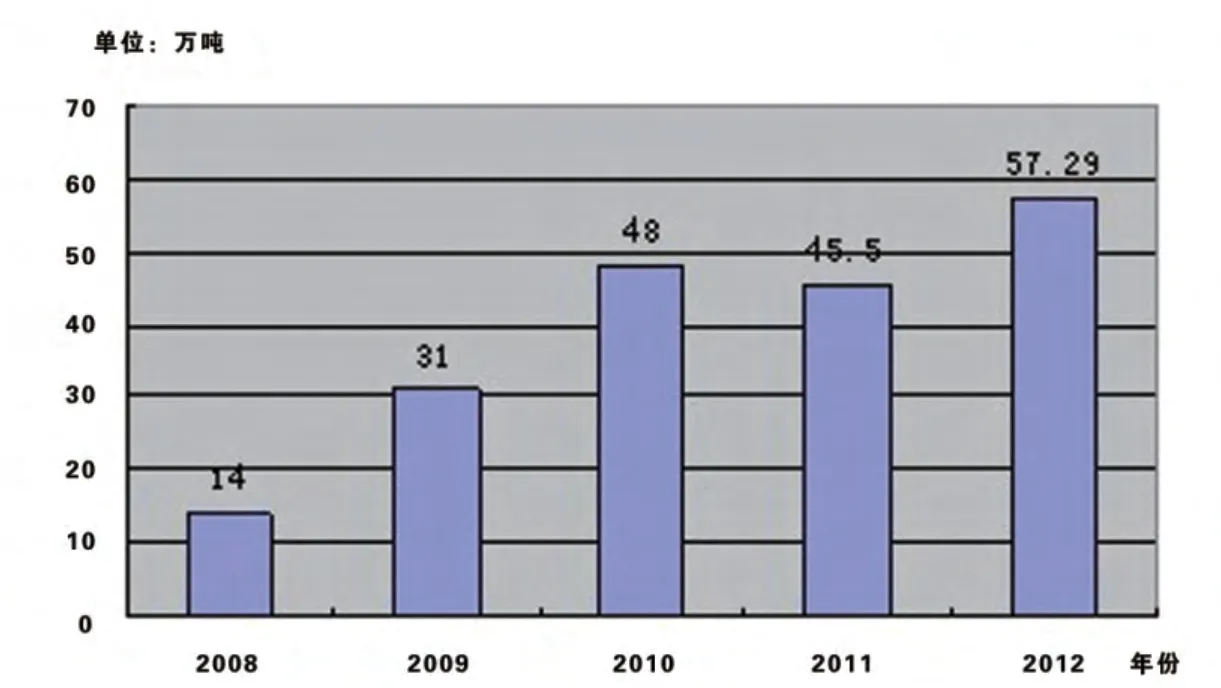

图1 2008~2012年我国奶粉进口量

2008 年后,洋奶粉品牌趁虚而入,大举攻占中国的市场。2008~2012年5 年内,我国的奶粉进口量激增。从图1可以看出,2008年,中国奶粉进口量为14 万吨;2009年激增到31 万吨,同比增长121%;2010年增长至48 万吨,同比增长55%;2011年进口量有些许下降,为45.5 万吨,相比上一年下降5.21%;2012年奶粉进口量为57.29 万吨,同比增长25.9%。

就婴幼儿奶粉而言,2012年我国婴幼儿奶粉进口量为9.13 万吨,平均价格为11 544 美元/吨,如此核算,我国婴幼儿奶粉的进口额就高达近百亿元人民币。

1.2 国产奶粉市场份额不断缩小

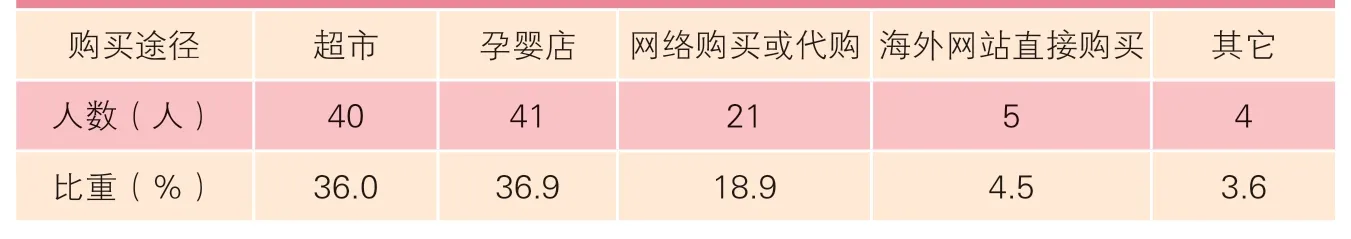

2008年之后,国产奶粉的市场份额呈现不断缩小的趋势。目前,国产婴幼儿奶粉销量最大的为伊利集团,其旗下的“金领冠”品牌已经成为国产婴幼儿奶粉的佼佼者。即便如此,伊利、圣元、贝因美、雅士利(雅士利乳业已被蒙牛乳业收购,现为蒙牛雅士利)四大国产品牌,占中国奶粉市场的总份额仅为23.8%,而美赞臣、多美滋、惠氏、雅培、合生元(合生元为国产还是进口品牌依然存在争议,本文按进口品牌归类)、雀巢合计占52.1%(图2)。仅洋奶粉中的六大品牌已占据中国奶粉市场份额的一半以上,并且洋奶粉占据的几乎都是一二线城市的高端市场。

图2 2012年中国奶粉市场份额图

1.3 洋奶粉扩张速度不断加快

洋奶粉市场份额直线上升,扩张步伐也不断加快,许多外资企业全面布局中国市场,在奶源、产品、市场、销售渠道方面加快步伐。在奶源方面,新西兰恒天然在河北开建第3 个5 000 头的大型牧场,年产奶量将达到2 800 万升,用于中高档乳品生产;在渠道方面,恒天然借助“海外奶源+本土市场”模式,计划将在中国24 个省、市开设3 000 家专卖店,加上遍布全国的专卖店分销网络,致力构建一个中国消费者触手可及的“新西兰乳品供应基地”。

1.4 婴幼儿奶粉的“海淘”现象不断升温

“海淘”是海外购物的俗称,即消费者利用先进的互联网获取海外商品的销售信息,利用双币种或者多币种的信用卡完成网络支付,并委托购物网站或专业的转运公司将商品运输至目的地的购买方式。从2012年开始,“海淘”作为一种全新的商业模式在中国急剧升温,越来越多的年轻人成为“海淘”一族,“海淘”的产品囊括了食品、服装、数码等许多消费领域,但最为引人注目的是中国消费者对于海外婴幼儿奶粉的疯狂购买。据不完全统计,2012年我国婴幼儿奶粉的海淘数量在8 万吨左右,已经基本与报关进口的大宗婴幼儿奶粉的数量相等。

2 消费者对国产奶粉信任度的调查结果分析

调查主要在石家庄、廊坊和保定进行,调查对象为新生儿家庭及有孕妇的家庭,调查地点包括公园、孕婴店及妇产医院等。调查共收集到有效问卷100 份。调查的主要问题包括婴儿对奶粉的需求量,父母购买奶粉的渠道,选择奶粉的动机及对国产奶粉的看法等。调查结果如下:

2.1 婴幼儿奶粉的购买途径

在调查中,消费者均表示,婴幼儿奶粉的质量安全,是关系到下一代身体健康的大事,需要谨慎购买。根据调查问卷的整理结果(表1)可知,选择在超市和孕婴店购买奶粉的父母大约各占36%;网络购买的占19%。父母们对于奶粉的质量问题十分关注,都会选择自己认为较为安全的购买途径。当问及如何看待婴幼儿奶粉在药店销售时,消费者们普遍表示,在价位相等的情况下,在药店购买奶粉会更放心,因此会优先选择在药店购买奶粉。

表1 消费者购买婴幼儿奶粉的途径分类及比例

2.2 消费者优先考虑的奶粉品牌

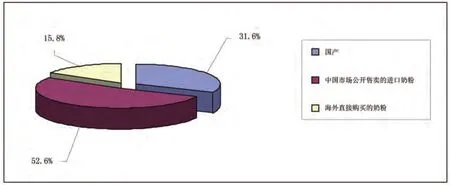

在调查问卷中,我们列出了目前国内市场普及度较高的十几个婴幼儿奶粉品牌供消费者考虑。调查结果显示,52.6%的消费者优先考虑在中国市场上公开售卖的洋奶粉;一部分消费者(约占15.8%)在有购买渠道的情况下,更加青睐通过海外直接购买或者找亲戚朋友从国外购买并邮寄回国;只有31.6%的被调查者明确表示愿意购买国产婴幼儿奶粉(图3)。应该说,这个调查结果与国产婴幼儿奶粉品牌所占的市场份额是基本一致的,这也印证了国产奶粉的消费者信心十分低迷。

图3 消费者优先考虑的奶粉品牌

2.3 消费者选择洋奶粉的原因

问卷调查中,虽然近50%的消费者是因为国产奶粉质量安全问题而选择洋奶粉,但是仍有32.6%的消费者选择洋奶粉的原因是认为洋奶粉比国产奶粉的营养价值高(表2)。因此可以认为,消费者选择洋奶粉的原因具有主观盲目性,这种盲目性在一定程度上是对国产奶粉缺乏消费信心造成的。

表2 消费者选择进口奶粉的原因分类

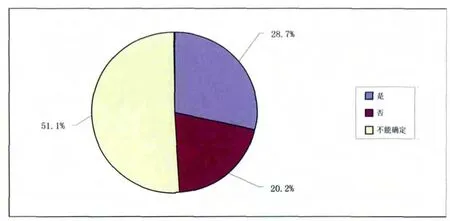

消费者对于奶粉选择的盲目性在图4中进一步得到印证。消费者对于奶粉的专业知识较为欠缺,当问及国产奶粉是否更适合中国宝宝成长时,有51.1%的消费者表示并不确定。父母们没有深入地研究分析各国奶粉配方的含量比例,也无法根据中国宝宝的实际情况选择合适的奶粉。有一半的消费者是通过熟人、朋友介绍、了解并选购奶粉,这在某种程度上会出现人云亦云、盲目跟风的情况。消费者本身并不会用很专业的眼光审视奶粉,一般都是听取他人的意见。近几年,国产奶粉丑闻频频爆出,质量安全没有保证的形象已在消费者心中留下深刻印象,改变形象的过程会很艰难。

2.4 消费者对国产奶粉问题频出的原因分析

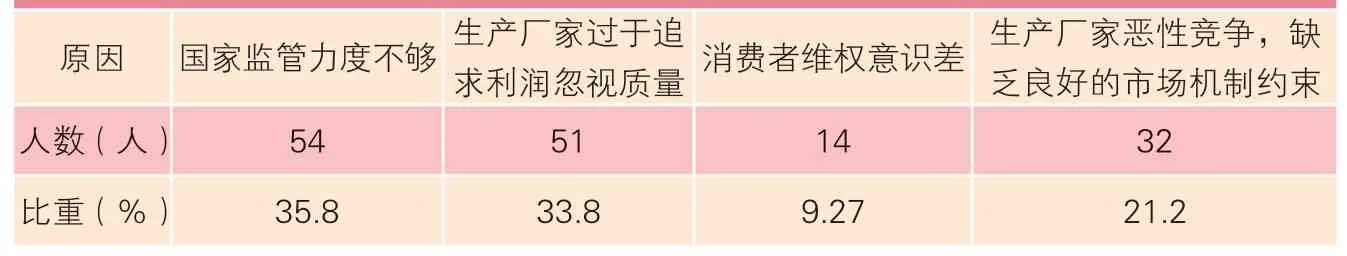

调查问卷显示,对于国产奶粉问题频发的原因,有大约90%的消费者将其归咎于国家和生产厂家,他们认为国产奶粉问题频发是因为国家监管力度不够,生产厂家过于追求利润而忽视质量所导致的。仅有不到10%的消费者认为,消费者也有一定责任(表3)。

图4 国产奶粉是否更适合中国宝宝成长

表3 国产奶粉问题层出不穷的原因分类

2.5 消费者对洋奶粉品牌的看法

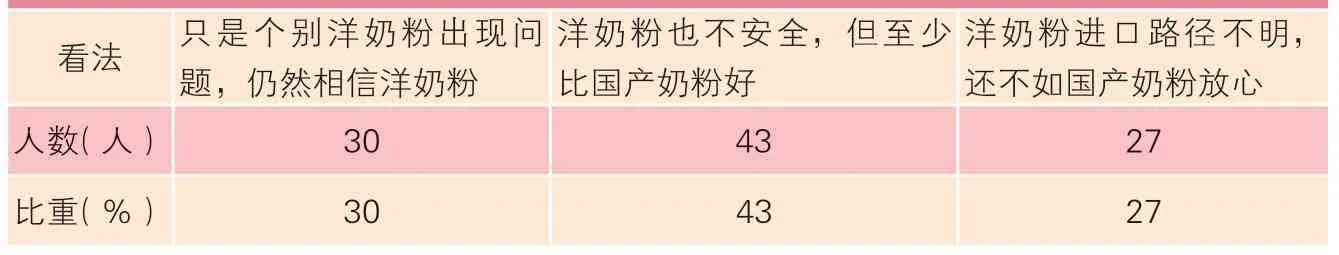

实际上,无论是国产奶粉品牌还是洋奶粉品牌,都发生过严重的质量安全事故,例如2013年8月的新西兰奶粉的“肉毒杆菌乌龙”事件,使包括多美滋、雅培在内的洋奶粉品牌启动了召回机制,但是,消费者依然对于洋奶粉的质量具有信心。在调查问卷中,有30%的父母认为只是个别洋奶粉出现问题,仍然相信洋奶粉;43%的消费者表示洋奶粉也不安全,但至少比国产奶粉好;认为洋奶粉进口路径不明,还不如国产奶粉放心的人只有27%。国产奶粉的信赖度明显低于洋奶粉,这是因为近几年国产奶粉频出质量问题,对孩子造成了很大的伤害,也使父母对国产奶粉失去了信心;其次,国内消费者看到了国外较我国更为健全的监管机制与处罚制度,认为洋奶粉更有保障。

表4 消费者对洋奶粉出现问题的看法

3 国产奶粉重塑消费者信心的政策建议

国产奶粉正处于水深火热时期,质量安全问题频频发生,让消费者渐渐对国产奶粉失去信心;外国品牌以不同的方式加速进驻中国,扩大目标群体,不但占有高端市场,现正以迅猛的态势进军二三线城市,国产奶粉市场份额正在逐年减少。为了我国经济更好的发展,为了给中国宝宝提供适合其生长的高质量奶粉,政府、乳品企业、消费者应该共同努力,提高国产奶粉的质量与品牌竞争力,打造良好的乳业市场体系。具体的政策建议主要体现在以下2 个方面:

3.1 实现供应链的“全链”管理

目前国内各大乳品企业重点强调的是供应链的“后链”部分,比如生产工艺如何先进,配方如何适应中国宝宝及追溯体系如何健全,但这些并不是消费者关注的焦点。消费者青睐洋奶粉是青睐洋奶粉背后纯净的空气、无污染的土地生长的牧草和健康奶牛所生产的高质量牛奶。在国内大气污染、土地污染和药物过量使用的现实状况下,如何保证奶牛的健康饲养以维持高质量的奶源,管控供应链的“前链”部分,应该是国内各大乳品企业重点关注和亟待改善的问题。截至目前,国内婴幼儿配方奶粉的负面新闻主要集中在奶源的质量问题上。如果“前链”无法得到有效的管控,消费者对国内乳品企业的奶源质量不信任,再先进、再完善的“后链”管理都不能提振消费者信心。

3.2 建立完备的信息披露制度

对于消费者而言,他们既惧“天灾”,更惧“人祸”。曾经的三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”给消费者留下了巨大的心理阴影,瞒报、迟报质量安全事件对消费者带来的心理创伤甚至超过了质量安全事件本身。从这个角度来说,完备的信息披露制度是重塑消费者对国产奶粉市场信心的关键,信息披露应该从以下3 个方面着手:

第一,对于供应链“全链”管理的信息披露。国内乳品企业应向消费者详细披露其婴幼儿配方奶粉产品的奶源地,奶源地牧场的管控制度,奶牛的药物管理制度以及生鲜乳到奶粉的转化时间控制和相应的物流管理制度。中国乳制品工业协会提出的奶粉“国家队”成员的六项标准,诸如奶源自控率高、生产工艺先进、管理制度规范、产品安全可靠、建立追溯体系、通过诚信管理体系建设评价条件并严格要求,并没有触及到问题的实质。如果不对供应链的“全链”管理过程进行完备的信息披露,即使是全程可追溯的配方奶粉也只能追溯到奶粉的生产源头而不能保证奶源的高质量,从而不能真正打动消费者。

第二,对于质量安全事故的信息披露。企业自身的检测系统是防范质量安全事故的第一道防线,国内乳品企业应当向消费者披露自身检测系统的运作流程,例如质量安全事故出现后企业如何能及时自纠,如何能在第一时间向消费者披露信息以及如何启动市场召回机制等,这些都需要企业诚恳地向消费者做出说明和承诺。

第三,对于政府质量监管体系的信息披露。三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”发生后,政府对乳制品的检测十分密集,但对于如此密集的抽检,消费者并不知晓,也并不买账。可以说,消费者既不信任奶粉生产企业,也不信任政府。导致这个结果的一个重要原因是政府在食品质量安全管控中屡屡缺位,消费者不信任政府能在奶粉行业的质量监管上做到独善其身。在食品质量安全形势日益严峻的大环境下,监管信息的深度披露是提振消费者信心的有效办法,政府不仅要履行质量监管的责任,更要建立及时的信息传递机制,向消费者传递质量监管的信息,让消费者对政府做了什么,做到何种程度有充分的了解。

2013年5月,国务院常务会议研究部署“进一步加强婴幼儿奶粉质量安全工作”,李克强总理指出,婴幼儿奶粉的质量安全,既是重大民生问题,也是重大的经济社会问题。促进经济持续健康发展,必须着力提高发展质量,必须突出解决重点产品的质量问题,这是一项刻不容缓的任务。当前要把提升婴幼儿奶粉质量安全水平作为突破口,把优质国产品牌树起来,使消费者的信心提起来。2013年6月,工信部发布“双提”行动方案,要求对婴幼儿奶粉参照药品管理,并鼓励乳粉生产企业兼并重组,整体提升婴幼儿乳粉质量,提振消费者信心。2013年9月28日,由中国乳制品工业协会牵头,伊利、蒙牛雅士利、完达山、飞鹤、高原之宝、明一首批6 家本土乳品企业集体向消费者亮出了自己的国产高端婴幼儿配方奶粉新品。

可以说,国产奶粉对抗洋奶粉的这场“大戏”已经拉开帷幕,但在这场“大戏”里,无论是政府、行业协会还是国产奶粉的生产企业,都不应该忘记消费者才是主角,消费者的捧场和支持才是这场“大戏”持续唱下去的关键。