乳腺浸润性导管癌伴多器官转移

李宗辉,陈 军,邓 琳,胡治丽,桑 红

临床资料

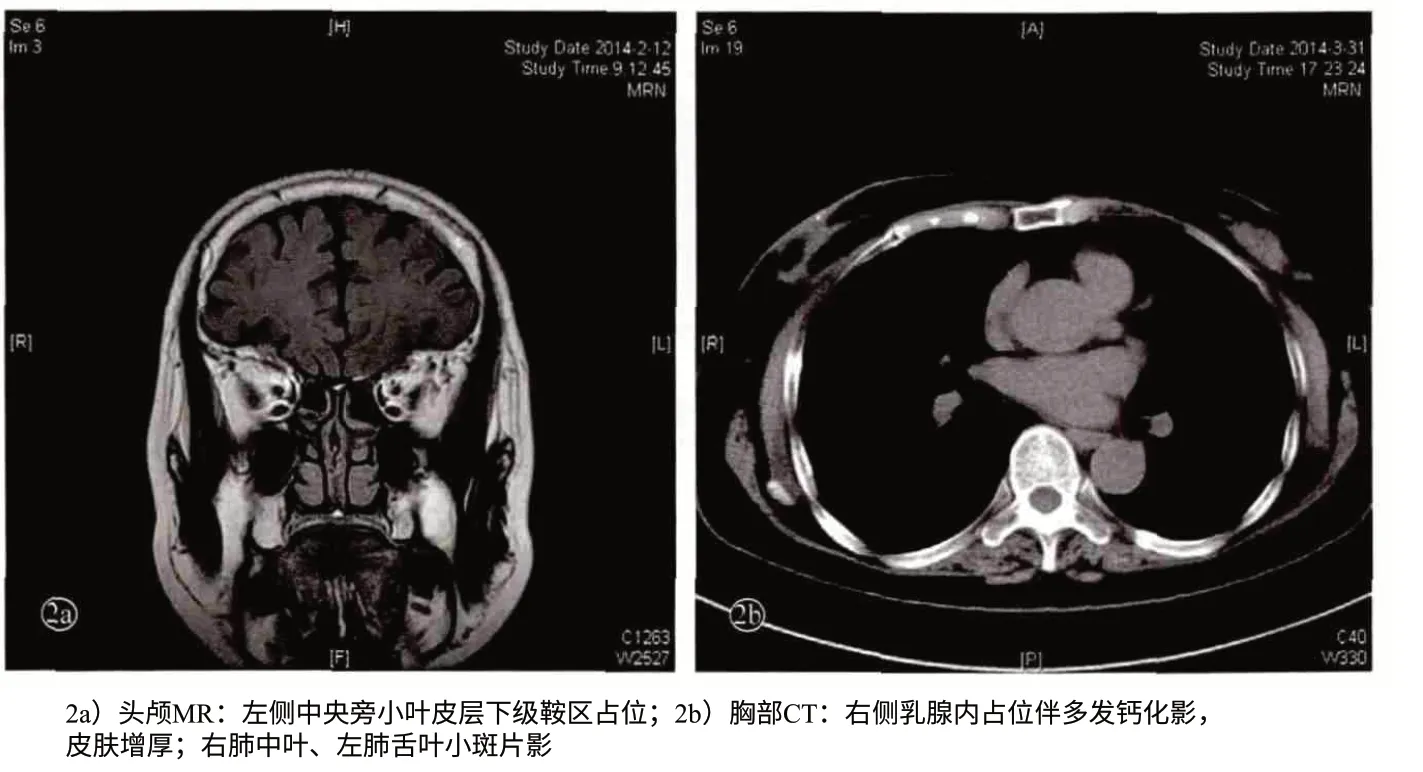

患者,女,61 岁。主因右乳房红色斑块2 个月,于2013 年11 月就诊。2 个月前患者右侧乳头部位出现一硬币大小红色斑块,皮损逐渐扩大,上附痂皮,无痛痒不适。既往患者于2012 年诊断为乳腺浸润性导管癌并发肺转移及多发骨转移,行曲妥珠+紫杉醇方案化疗6 个周期,曲妥珠单药维持治疗,近1年来病情时有反复。系统检查:一般情况尚可,神清语利。全身浅表淋巴结未触及明显增大,心、肺、腹无异常。皮肤科情况:右侧乳头周围可见一直径约5 cm 的红色斑块,颜色分布不均,边界不清,上覆结痂,呈湿疹样改变,质地较硬,无触痛(图1)。实验室检查:头颅磁共振(MR)示:左侧中央旁小叶皮层下级鞍区占位;视交叉明显受压水肿(图2a)。胸腹部CT 示:右侧乳腺内占位伴多发钙化影,皮肤增厚;右肺中叶、左肺舌叶小斑片影;纵膈多发淋巴结增大;双侧肾上腺占位(图2b)。乳腺超声示:右侧乳腺皮肤层水肿;右侧乳腺多发实质性团块,部分与胸大肌分界不清,累及皮肤;左侧乳腺可疑实质性团块。全身骨ECT 示:右侧第5 肋,T3-7、T9、L4 及骶骨多发病变。PET/CT 示:右侧乳腺结节、右中肺及左下肺结节、双侧肾上腺占位、颅内占位,FDG代谢增高,考虑右侧乳腺癌伴多脏器转移;余左侧乳腺FDG 代谢增高影;左侧第8 ~11 后肋骨密度增高。右乳皮损组织病理示:表皮及真皮乳头处可见大量肿瘤细胞,胞质丰富,核大深染,异形性明显,伴有腺样分化(图3a,3b)。免疫组化染色示:CK7(3+),CerbB-2(3+),Ki-67(40%+),CEA、S-100、HMB-45、P63、CK5/6、CK20、ER、PR 均阴性(图4)。结合临床及实验室检查诊断为乳腺浸润性导管癌伴多器官转移。遂转肿瘤科接受化疗,皮损有所减轻,现随访中。

讨论

图1 乳腺浸润性导管癌伴多器官转移患者 右侧乳房皮损

图2 乳腺浸润性导管癌伴多器官转移患者头颅、胸部影像图

图3 乳腺浸润性导管癌伴多器官转移患者皮损组织病理(HE染色)

图4 乳腺浸润性导管癌伴多器官转移患者皮损免疫组化(SP法染色×100)

皮肤转移性肿瘤指内脏或其他组织癌肿侵犯皮肤,女性以乳腺癌、结肠癌、肺癌及卵巢癌多见。皮肤转移性肿瘤组织病理类型以腺癌最常见,其次为鳞状细胞癌、未分化癌。其途径有直接扩散、淋巴或血性转移、种植转移。乳腺癌转移至皮肤为晚期乳腺癌的表现,通常由淋巴管扩散而来[1]。乳腺癌的皮肤转移在临床上可分为4 型:毛细管扩张型、炎症型、结节型及盔甲型。在同一患者身上几种类型可同时出现。如果通过淋巴管迅速扩散时,炎症型最常见,而毛细管扩张型最少见;如扩散较慢时,则发生结节型或盔甲型。毛细管扩张型表现为皮肤上许多淡紫红色丘疹及出血型假水疱,甚似血管瘤或淋巴瘤;炎症型表现为局部潮红、广泛水肿,类似丹毒;结节型则表现为无症状性坚硬结节,位于真皮或皮下,发生于真皮者可破溃;盔甲型呈广泛的浸润性斑块的表现[2]。本例患者的皮损呈湿疹样改变,不符合上述4 种类型的典型皮损,形态较为特殊。

皮肤转移性肿瘤不常见,据统计,内脏癌肿发生皮肤转移者占0.7%~10.4%,发病多在50 ~70 岁,累及多脏器的病例更为罕见[3]。根据本例患者病史、临床表现及实验室检查,符合晚期乳腺癌皮肤及多脏器转移。其头颅、肺、肾上腺等多脏器均有受累,考虑是经淋巴结、血液多种途径转移,其预后不良。

[1] Santos-Juanes J, Lopez-Escobar M, Villanueva PN, et al. Zosteriformcutaneousmetastasis fromabreast carcinoma [J]. Med Cutan Iber Lat Am, 2007, 35(2): 89-93.

[2] 赵辨. 临床皮肤病学 [M]. 3版. 南京: 江苏科学技术出版社, 2001:1245-1246.

[3] 刘红娟, 韩世新, 杨国玲. 乳腺低分化腺癌伴皮肤及多器官转移1例 [J]. 中国皮肤性病学杂志, 2013, 27(6):636.