安塞油田王窑区提高采收率工艺技术应用探讨

侯军刚,黄战卫,罗庆梅,杨 剑,任 伟,张 蓓

(中国石油长庆油田分公司第一采油厂,陕西延安 716000)

安塞油田王窑区1989 年全面注水开发,先后经历了前期准备、开发建设、注水见效、综合治理、精细调整五个阶段。现有采油井1 272 口,注水井366 口,采出程度8.76 %,近年来通过精细注水调整、提高采收率技术应用,预测采收率由初期的15%上升至目前24.6%。随着开发时间的延长,单井产量下降,综合含水由4.5 %上升至52.8 %,开发难度加大,持续提高采收率已显得非常迫切。

1 王窑区水驱规律研究

王窑区主力开发层位长61层,以长611-2、长611-3两个小层为主,隔夹层薄,且分布不连续。根据地质特征,结合开发特点,将王窑区划分为三种不同类型的开发区块:东部裂缝渗流区、中部裂缝-孔隙渗流区、西南部孔隙渗流区。

1.1 东部裂缝渗流区

王窑东部裂缝发育,从野外露头观察,高角度裂缝最发育的有EW 及SN 两组,以前者为主;裂缝面均直立;密度(2~3)条/米。厚层块状砂岩中裂缝密度一般都小于1 条/米,而在薄层砂岩与泥岩中常大于5 条/米,最高可达(10~20)条/米。

开发特征主要表明为注入水易沿裂缝水窜,主向油井含水、压力上升速度快,甚至快速水淹。示踪剂监测显示,最大主应力方向是油井见水主要方向。根据裂缝侧向加密井,结合精细油藏描述成果,侧向剩余油富集且以条带状连片分布。

1.2 中部裂缝-孔隙渗流区

王窑中部总体以孔隙渗流为主,局部也表现出孔隙-裂缝型见水(油井在注水井投注2~4 年内见水),见水方向为北东南西向。从干扰试井监测6 个井组,结果表明,油水井间连通方向大体一致,为北东~南西向。运用开发地震测井技术开展了水驱前缘测试共28 个井组。测试也发现水驱前缘波及面呈不规则的长条状,水驱主流方向较为明显,基本上都呈北东-南西走向,平面上剩余油,由于注入水波及范围相对较大,采出程度也相对较高,高含水孔隙区剩余油分布较少,主要存在于局部大井距、井网不完善和注采井网之间的三角地带。

剖面上储层非均质性,剩余油分布形态复杂不规则,少数低渗透区域没有油井控制剩余油就无法采出。

1.3 西南孔隙渗流区

王窑西南孔隙渗流,平面上水驱优势方向受地应力控制,水线推进速度0.3 m/d~0.4 m/d,油井见水后稳产期较长,水驱储量动用程度较高,开发效果较好。从2010 年实施的13 口加密井中6 口高含水井来看,同周围注水井连线与最大主应力方向保持一致,二者夹角小于4°。

剖面上一方面主力油层水洗程度与最大主应力方向有关,位于最大主应力方向油井水洗程度较高、厚度较大。王22-02 与注水井王21-02 连线方位为北东64°,其纵向二级水淹厚度4.3 m,占总厚度的50 %,王24-06 与注水井22-03 连线方位为北东42°,二级水淹厚度1.9 m,占油层厚度的17.4 %。

另一方面物性好的油层易水洗,从15 口加密井水洗特征来看,平均水洗厚度5.69 m,纵向水洗程度45.9 %,同井水洗段平均渗透率4.16 mD,未水洗段平均渗透率2.82 mD。

精细油藏描述结果表明,纵向上层内剩余油分布在厚油层的上部、储层变差部位;层间剩余油分布在水驱程度低的低渗透差油层段。

2 提高采收率工艺技术对策

在充分认识水驱规律的基础上,有效动用剩余油是根本,核心技术是在一次井网下提高水驱波及体积和提高水驱效率,在二次井网下通过加密井有效动用剩余油和建立更适应的后期开发井网,目前提高采收率工艺技术主要有以下3 种。

微生物驱[5]是利用微生物产生的生物酶、生物表面活性剂、生物聚合物等化合物来提高注入水的驱油性能或通过微生物生长发育,产生促进石油剥脱、流动、聚集的生物活性成分,来提高驱油效率。一般认为,油层渗透率小于50 mD 属于微生物驱油的禁区。2009 年开展特低渗透油田王窑区微生物驱油试验,通过室内研究评价,先导试验,取得一定效果,改变了这一认识。

化学调剖技术[3]一直是改善吸水剖面,提高水驱波及系数的有效手段。我国堵水调剖技术开始于20 世纪50 年代末,近年来在深部调剖(调驱)液流转向剂研究与应用方面取得了许多新进展。仅中国石油所属油田近年来的堵水调剖作业每年就达到了3 000 井次,年增产原油超过50 万t,堵水调剖的综合技术水平处于国际领先地位。安塞油田自2005 年以来,深入开展了注水井深部调剖技术研究与应用,2009 年尝试在王窑孔隙区开展堵水调剖试验。

加密调整技术[4]是油田开发进入中高含水期后,及时进行井网调整,提高采收率的一种有效手段。目前,国外加密调整主要是打点状注水井,以调整注采井井距和打加密生产井,以缩小单井控制储量,改善平面矛盾,提高开发效果。安塞油田王窑老区从1996 年开始,进行局部井网调整,主要采用小排距加密和油井间加密,其中小排距加密以改善平面非均质性,提高侧向水驱控制程度,提高单井产能;油井间加密以提高注入水波体积,动用油井间大量的剩余油,提高采收率,均取得较好的效果。

3 王窑区提高采收率工艺技术试验

根据国内外提高采收率技术对策,结合安塞油田王窑区水驱现状和剩余油分布规律,优选化学调剖、微生物驱油和加密调整技术开展现场试验,取得一定认识,为后期技术攻关提供了方向。

3.1 化学调剖技术

根据地质特征及水驱规律,以提高采收率为目的在王窑东部裂缝渗流区和中西部孔隙渗流区开展堵水调剖试验。

3.1.1 中西部孔隙渗流区 王窑中西部油井产液量、含水相对较高,油层有效厚度大,油层连通性较好,水驱波及体积大,低渗带和小孔道剩余油相对富集。以调驱为主,应用“无机复合堵剂+弱凝胶”和“弱凝胶+胶粉颗粒调堵剂”两种体系(见表1),设计五个段塞,采取小排量注入,优选7 个井组进行试验。

从体系1 实施4 个井组对应油井23 口,见效8口,累计增油436.1 t,降水1 093.4 m3,区块递减由12.2 %下降至5.0 %。

体系2 实施3 个井组对应17 口油井,见效13 口,累计增油1 162.5 t,累计降水1 826 m3。区块段递减由12.9 %下降至9.5 %。

3.1.2 东部裂缝渗流区 王窑东部微裂缝发育,采取“堵驱结合、以堵为主”的思路,目的是对深部地层的高渗透带进行封堵,提高后续堵剂的利用率。

表1 王窑中西部孔隙渗流区化学调剖施工参数统计表

共实施3 个井组,措施后平均注水压力上升2 MPa,说明堵剂起到一定的封堵作用,对应油井20 口,见效3 口,累计增油243.23 t,累计降水272.34 m3,取得一定的效果。

3.2 微生物驱技术

微生物驱是通过菌种在地层中繁殖及产生的代谢产物,剥离岩石表面残余油、降低油水界面张力、改善原油物性,提高采收率。结合地质特征和油层物性,参考国际标准,选井选层上选取均质性较好的孔隙区,利用适应地层环境能力较强的本源微生物,通过室内评价,在王窑中西部开展试验。

微生物菌种选择:优选自三叠系长6 油藏生产污油泥中,经过诱导突变、筛选、优化,获得高生物活性成分产量的菌株作为种子。将“简单节杆菌、假单孢菌、枯草芽孢杆菌”三种微生物按照一定的工艺发酵、复配后,成为复合微生物驱油解堵剂。

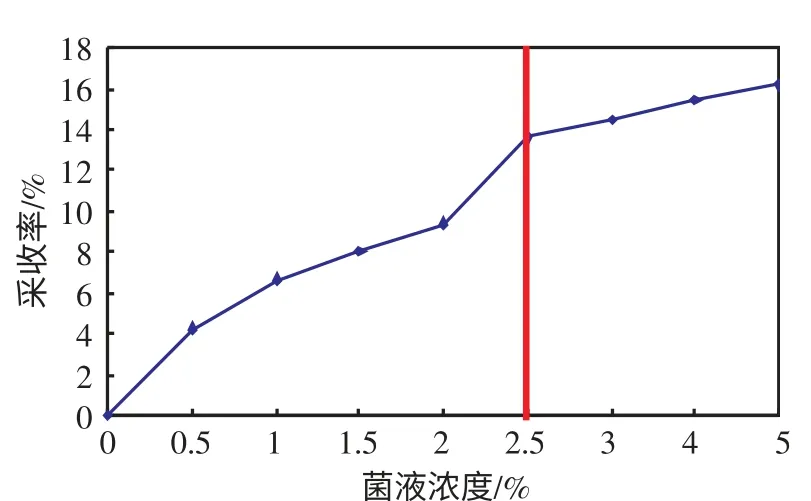

岩心驱替及注入参数优化实验:通过开展人工岩心驱替室内试验,表明微生物能够有效提高采收率18.7 %、22.9 %(见表2),对注入浓度和段塞体积优化实验,综合考虑经济效益,当注入菌液浓度为2.5 %(见图1),并通过物理模拟调驱试验,确定段塞体积为0.003 PV 时为最优(见图2)。

实施5 个井组,注入速度配注的1.1~1.3 倍,注入后1 个月油井见效,对应22 口油井,日产液由79.15 m3上升到84.31 m3,含水由68.4 %下降到66.2 %;已见效14 口,见效比63.6 %,累计增油1 781.62 t。

表2 微生物驱油室内实验数据

图1 注入菌液浓度优化实验

图2 注入菌液段塞体积优化实验

3.3 加密调整技术

加密调整是提高采收率的主要措施,但确定合理井网、进行射孔位置、储层改造参数优化是关键,试验区原井网为300 m×300 m 正方形反九点,调整后变为井距240 m~260 m、排距160 m~190 m 的近似反九点。

射孔位置:根据油井剖面水洗状况,优化射孔位置,坚持水洗程度低的层段进行射孔,射开程度保持的30 %~40 %,从实施的8 口井来看,投产后含水较低,12 %左右,效果较好。

储层改造:采取前置酸加砂压裂,降低改造程度。压裂规模:砂量小于15 m3,砂比25 %,排量1.3 m3/min,低于周围老井,改造后21 口井,与周围老井对比,日产液由2.65 m3上升到4.55 m3,油量由1.81 t 上升到3.81 t,含水控制在20 %左右。

4 结论及建议

(1)化学调剖是提高采收率的重要措施之一,也是目前改变水驱效率的有效途径,为进一步提高化学调剖在低渗透油田的实施效果,建立与不同水驱类型相适应的化学调剖工艺,还需在工艺选择、参数评价上进行深入研究,提高工艺的适用性和实施效果,形成适合低渗透油田的提高采收率工艺技术体系。

(2)王窑区微生物驱油现场试验,取得了较好的效果,打破了50 mD 以下不适合开展微生物驱油的界限。

(3)加密区储层改造,应以前置酸加砂压裂改造工艺为主,采取“小砂量、小排量、小砂比”改造模式,控制含水上升,提高加密效果。

(4)开展特低渗透油藏提高采收率注气工艺应用前期研究,从可行性定量评价。注气工艺参数的选择和非均质储层窜流特性研究入手,进一步丰富完善特低渗透油田提高采收率工艺技术体系。

[1] 庞丽丽,宁宇清.三次采油化学驱油技术发展现状[J].内蒙古石油化工,2010,(8):142-145.

[2] 高慧梅,何应付,周锡生.注二氧化碳提高原油采收率技术研究进展[J].特种油气藏,2009,16(1):6-12.

[3] 张冬玉,姜婷,王秋语.盖瑜提高采收率技术的应用及其发展趋势[J].国外油田工程,2010,26(10):13-16.

[4] 李梅霞.国内外三次采油现状及发展趋势[J].当代石油石化,2008,16(12):19-25.

[5] 冯庆贤,张忠智.影响本源微生物采油效果的因素分析和对策[J].油田化学,2006,23(2):173-176.

[6] 李胜彪,贾胜彬.表面活性剂驱提高采收率先导性试验研究[J].石油天然气学报,2007,8(4):117-118.