楷书漫谈六则

曹隽平

一、楷书不是行书的基础

楷书是行书的基础,此论几乎得到书坛内外公认。

楷书是行书的基础吗?答曰:未必!

行书传为汉末刘德升所创,至晋朝王羲之行书的出现,才得以盛行。但技法完备的唐楷形成于二王行书之后,故从书法史来看,楷书不是行书的基础。若追根溯源,行书的基础应该是篆、隶。为什么人们会普遍认为楷书是行书的基础呢?这是因为行书“中心论”者站在实用的角度来看,行草书便捷流利,故研习行书成为书法学习的最终目的。而若站在艺术的角度来看,篆、隶、楷、行、草,各有其长,无所谓谁是谁的基础。

当今社会将书法放入美术的范畴,笔者从事书法的创作研究,但职称为“一级美术师”,这也是一种悲哀与无奈。

二、写唐楷也能体现个性

关于“个性与共性”,哲学书上说:共性和个性在一定条件下会相互转化互相转换。

时下的书法界,即便有人写楷书,也视唐楷为畏途,认为写唐楷没个性。学楷书者纷纷投身到王羲之父子、文征明门下,以寻求个性。放眼书法展厅,密密麻麻的二王、文征明风格的小楷作品先声夺人,固然令观众感到震撼,可谁又有个性呢?放眼书坛,恩师邬惕予先生源于欧体的正楷,反倒因其端庄灵动、宁静秀雅而个性鲜明。

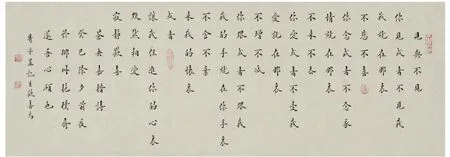

陶渊明《桃花源记》 中堂

三、楷书表现宁静的性情

书法界有一种颇为流行的观点,即:草书最能抒情写意,适合表达人的情感,楷书不适合表达性情。

关于“性情”,我认为:豪放、洒脱是外露的性情,恬淡、宁静是内敛的性情,决不能因为前者否定后者,相比而言,后者是更高深、更优雅的文人性情!邬惕予先生曾云:“楷书一样能表现人的性格和情绪,只是表现的不是那些张扬的、激越的、趋于动态的情绪而已。楷书表现的是那种宁静、恬淡、细致、平和的心境和情绪,楷书能将静态的美表现到极致。”

四、练唐楷不妨碍写行书

有名师说:唐楷技法森严,练习唐楷束缚人的手脚,不利于写行书。

当代书坛,唐楷日渐式微,除了褚遂良因其潇洒流变受到青睐,风行中国书法千年的欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫无不被打入冷宫。但看民国以前的历代书法家,有几个不是从唐楷入门,不照样能写一手行云流水的行书。所谓“练习唐楷不利于写行书”,只能说明两点,一:论者本人适合写行书不适合写楷书。二:浮躁的时代令书法家们急于求成,不愿意坐冷板凳。

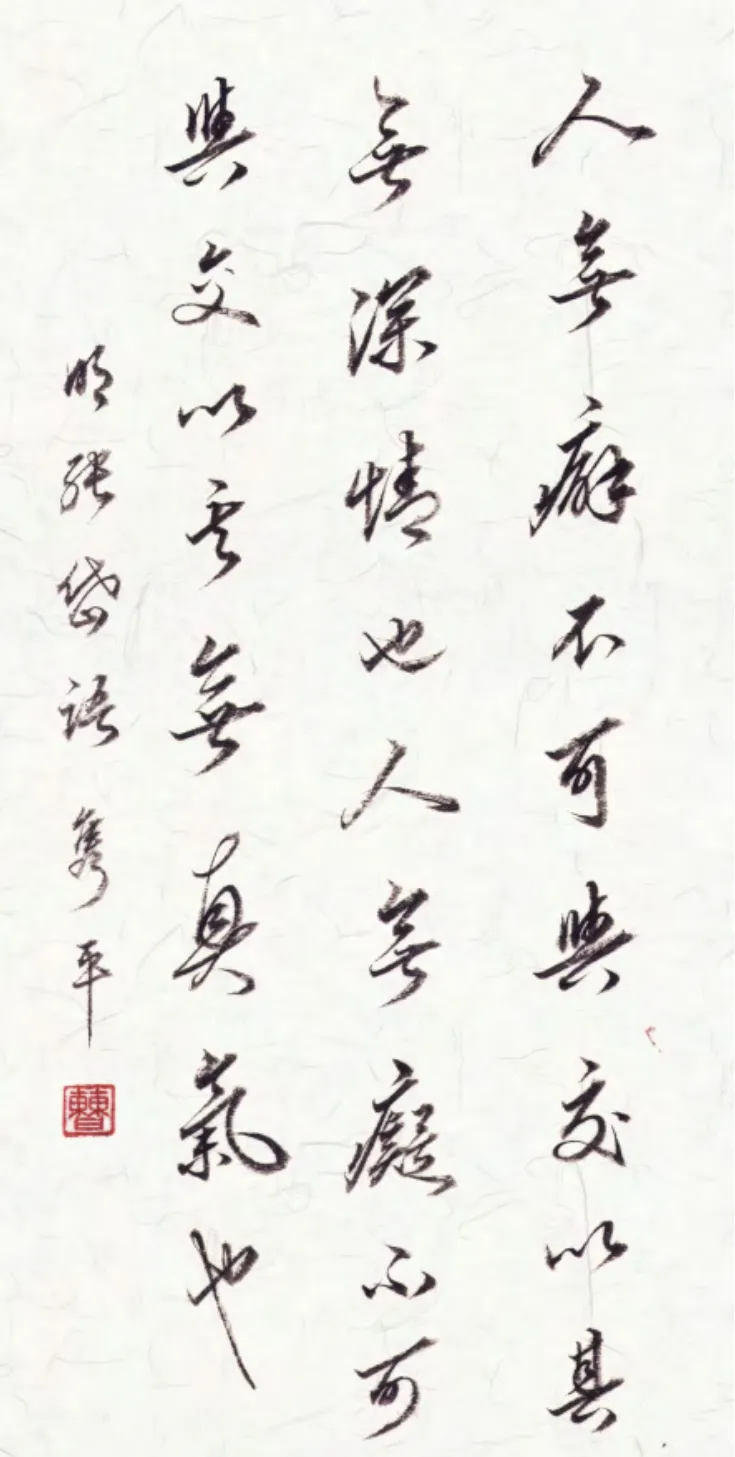

见与不见

五、论邬惕予楷书

清王澍曾批评古时学欧者:“每见为率更者,多方整枯燥,了乏生韵。不知率更风骨内柔,神明外朗,清和秀润,风韵绝人。”邬惕予先生无疑是学欧的成功者!先生的楷书融欧阳询的秀丽、颜真卿的端庄、赵孟頫的妩媚、褚遂良的婀娜、杨凝式的空灵、郑板桥的俏皮于一体,无论在结体、用笔、用墨,乃至章法上,都已独具面目,而四者的高度统一,使得先生的书法独得欧体谨严中寓端丽、平正中寓奇岖的精髓,外方内圆、刚柔相济,这是历代习欧者都没有达到的高度!由是观之,邬体比欧体更为轻松、自然、生动,其内在的书卷气,使得作品中暗香浮动、宁静深美、意境悠远,有人以“秀雅醇和”四字概括邬惕予书法的特点,可谓恰到好处。这也是先生有别于历代擅欧者的优点。先生的书法作为“湖湘书法的名片”,最终给中华民族的书法史增添了又一颗明珠。

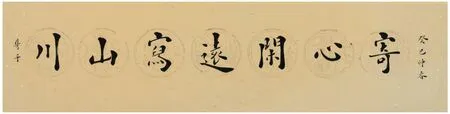

寄心闲远写山川

曹隽平著《抱朴求真》 湖南美术出版社出版

邬惕予先生楷书的成功,是因为他毕生致力于各体楷书的研究,而不是以行书为终极追求。

六、纵是馆阁亦风雅

晚清以来,书坛一直对馆阁体持一种否定的态度,认为馆阁体呆板僵化、布如算子、千人一面、俗不可耐,只有实用性缺乏艺术性。以致现在的书界中人只要看到工整一点的书法(包括行楷、隶书)便会讥之为“馆阁体”,即便是启功这样的大家也未曾幸免。

笔者认为:馆阁体以晋唐楷书立骨,既有颜真卿的大气雍容,也具欧阳询的秀丽峭拔,亦兼柳公权的骨力洞达,更不乏二王、褚遂良的空灵飘逸,再赋以唐人写经、赵孟頫的行书笔意,很好地解决了欧、颜、柳速度较慢不能适应日常书写的弊端,融实用性和艺术性于一体,是中国古代楷书发展的一个高峰。

对馆阁体的否定,究其本质是清末以来对中华优秀传统文化全盘否定思潮在书法上的折射。

纵观书法史上的晋尚韵、唐崇法、宋表意,到元复古、明尚态,再到清代馆阁体的流行,无不表明人们对书法审美的追求始终在自由和法度之间徘徊。最近几年,进士们的馆阁书法开始在拍卖市场上走俏,帖学重新振作,其根本原因就在于人们在对流行书风反胃的同时,开始向往那种雍容大度、黄钟大吕的书法,这同样是对正大光明社会的向往!正本清源,重拾经典,馆阁体,书中大雅也!

明· 张岱语