20世纪传奇物理化学家:拉斯·昂萨格

白秀英

(渭南师范学院物理与电气工程学院,陕西渭南 714099)

20世纪以前,经典热力学主要研究的是自然界中的平衡态可逆过程,而自然界中大量存在的非平衡态的热力学系统和不可逆的热力学过程因其复杂性却未曾有人研究。直至20世纪中期,挪威籍物理化学家拉斯·昂萨格(Lars Onsager,1903—1976)拉开了不可逆热力学研究的序幕,他发现的不可逆热力学中的倒易关系以及关于定态的能量最小耗散原理,为不可逆过程热力学的定量理论研究及其应用奠定了基础,并因此荣获1968年化学诺贝尔奖[1]。美国物理学会后来为促进非平衡态热力学理论研究,从1993年特别设立仅次于诺贝尔物理学奖的昂萨格奖,旨在表彰世界科学家在统计物理理论方面做出的杰出贡献。然而,国内有关昂萨格的介绍甚少[2],关于他的学术研究更是凤毛麟角[3],因而有关他的学术成就在国内鲜为人知。笔者依据原始文献,论述昂萨格的科学贡献、学术生涯及传奇的一生,以期更多学者对他关注与研究。

图1 拉斯·昂萨格Fig.1 Lars Onsager

1 生平概要

拉斯·昂萨格1903年11月27日出生于挪威首都奥斯陆。父亲俄林·昂萨格(Erling Onsager)是挪威最高法院的一位专职律师,他的启蒙教育来自于教育经验丰富的母亲英格丽·柯克蓓·昂萨格(Ingrid Kirkeby Onsager)和他的私人家教[4]。少年的昂萨格对古典文学和哲学有浓厚兴趣,中学的昂萨格在数学方面表现出极高天赋,并因而被学校邀请跳级提前一年完成了中学学业。1920年秋,昂萨格被挪威理工学院(今挪威科技大学前身)录取。

大学时期的昂萨格很快显露其科学才华,他自学了维塔克(E.T.Whittaker,1873—1956)和沃森(G.N.Watson,1886—1965)编著的《现代分析教程》,几乎翻阅并求证了当时微积分教材中的所有难题,为他后来进行理论推导打下了坚实的数学基础。他是在挪威理工学院物理学教授克伦贝格(O.E.Collenberg,1858—1947)和赫鲁兹马克(J.P.Holtsmark,1867—1954)的指导下开始关注科学研究动态,并大胆质疑“德拜-休克尔理论”,由此直接导致了后来昂萨格倒易关系的发现与理论推导[5]。

昂萨格的科学研究生涯是从其大学毕业后到丹麦、德国、瑞士旅行开始的。1925年,大学毕业的昂萨格有幸陪同赫鲁兹马克教授在欧洲旅行。期间,他获得了拜访已在欧洲享有极高声誉的物理化学家徳拜(P.J.W.Debye,1884—1966)的机会。初出牛犊的他不畏科学权威,当面指出“德拜-休克尔理论”在强电解质理论中的不足之处,其惊人的洞察力使正处于科学巅峰的德拜十分赏识,并邀请他做研究助手。正是在徳拜的影响下,昂萨格很快在电解质、极性液体和极性分子溶液的介电常数等方面均有不凡的贡献,其学术思想开始向着更大、更宽、更广的范畴转变。正如昂萨格自己所言:“从德拜那里,我学习到了影响我一生的两个观念:‘一是我并不了解每一件事;二是尊重别人的观点[6]’”。

然而,这位极具科学洞察力的年轻人在工作中却屡遭解雇。1928年,昂萨格被美国霍普斯金大学聘为该校化学系的研究员,并为该校大学一年级的学生讲授《基础化学Ⅰ》。因为他讲课晦涩难懂,仅仅持续一个学期便被解雇。后在克劳斯(C.A.Kraus,1875—1967)的推荐下,他被聘为布朗大学研究员并为该校本科生讲授《统计力学》。正是在布朗大学,昂萨格完成了他后来获得诺贝尔奖的所有工作,然而,却再次因其教学方面的不尽人意而又一次被解雇[7]。

1933年是昂萨格科学生涯中最为重要的转折期。他被聘为耶鲁大学斯特林与吉布斯实验室研究员,完成了关于维恩效应的和溶液分子偶极矩等4篇研究论文[8]。他的关于晶体中分子静电相互作用一文,因在固体相变的统计力学理论中推导出了精妙的数学表述而受到学术界热捧;他从理论上完成的通过热扩散进行同位素分离的技术研究,为二战期间“曼哈顿计划”的实施埋下了伏笔。20世纪40年代,昂萨格将目光转向固体相变的复杂问题研究,提出了二维伊辛模型的严格解,发表了关于伊辛模型及自发磁化和量子化漩涡的论文,使他又一次站在了理论研究的顶峰。科学界终于认识到这位少有的天才,各种荣誉和邀请纷至沓来——洛伦兹奖、刘易斯奖、吉布斯奖、柯克伍德奖、理查兹奖、贝尔佛奖和徳拜奖等。1968年,昂萨格因发现倒易关系奠定了不可逆过程热力学的基础而荣获诺贝尔化学奖[1]。

1972年,从耶鲁大学退休后的昂萨格被聘为耶鲁大学名誉教授,更多关注生物物理领域和放射性化学领域的科学研究。为此,他成为“神经科学研究计划”的参与者,并经常参加该计划的会议。1976年10月5日,72岁的昂萨格在睡梦中离去。10天后,他的追悼会在耶鲁大学德怀特教堂举行,与同为耶鲁大学化学教授的柯克伍德(J.G.Kirkwood,1907—1959)一同安葬在 New Haven's Grove Street Cemetery。有趣的是,柯克伍德教授的墓碑上写了长串的奖项以及职位,而昂萨格墓碑却极为低调,仅简单地刻有“Nobel Lau-reate”(诺贝尔奖获得者)。1991年,他的后代在“Nobel Laureate”之后加注了“*etc.”标注于石碑的右下角①http://en.wikipedia.org/wiki/Lars-Onsager。。

2 主要科学成就与贡献

昂萨格一生的研究领域甚广,涉及“不可逆过程、伊辛模型、电解质理论、金属中的电子、胶体、电介质和涡旋量子化、非对角长程序及磁通量子化、湍流、离子复合、涨落理论、冰和水、马修函数”等多个方面,本文主要分析其在极限定律、倒易关系、二维伊辛模型严格解等方面的科学贡献。

2.1 昂萨格极限定律

1923 年,徳拜和休克尔(E.A.J.Hückel,1896—1980)依据阿伦尼乌斯模型提出了电化学上关于强电解质溶液的徳拜-休克尔理论②阿伦尼乌斯的模型,即溶液中单个离子氛被带有相反电荷的球形对称离子所包围,有效的球半径与离子浓度的平方根成反比。。该理论尽管能够很好地解释稀盐溶液的热力学性质,但是,在解释电解质的电导率时,计算值和实验值却出现了很大差异。

就读于挪威理工学院三年级的昂萨格,从老师赫鲁兹马克那里了解了该理论,他通过理论分析,以极敏锐的洞察力意识到:该理论是假设粒子中电场球形对称且粒子是沿直线匀速运动的,而事实是,离子因受不对称离子氛电场的影响而做布朗运动,从而导致该理论在解释强电解质与弱电解质电导率时出现明显差异。理解了这点后,正如他自己所说的,“一个谦逊但坚定的结果”产生了[5]。

1925年,昂萨格利用拜访徳拜时大胆向徳拜提出:若将徳拜-休克尔理论迁移到有外加电场作用的强电解质溶液中,让模型中的中心离子像其他离子一样受到周围离子电场的影响做自由运动。这样,模型中所需的对称性就能够被重建,理论值与实验值就能很好地达到一致。依据这个理论模型,考虑到弛豫与电泳两种效应,昂萨格运用数学方法计算出3种力的数学表达,并让合力与电场力相等,由此,他从理论上导出的电导率公式为:

1927年1月,《物理学期刊》发表了昂萨格通过理论推导的电导率极限定律完整论文[9]。1927年2月,徳拜在牛津举办的法拉第学会研讨会上对昂萨格的理论推导做出极高评价,认为昂萨格的推导为“从实验数据总结得出科尔乌劳施经验关系式做出了理论阐述和贡献[5]”。由于这一理论很好地解释了克尔劳乌斯的经验公式,关联了摩尔电导率与电解质浓度的定量关系,因而成为电解质溶液中的德拜-休克尔-昂萨格电导理论,并为后期发现不可逆热力学过程的倒易关系打下了基础。

2.2 昂萨格倒易关系

倒易关系的发现最初来源于昂萨格对电解质溶液传导的研究。在布朗大学时,昂萨格常思考在外电场下溶液中离子的运动问题,他结合扩散和电导率,将溶液中的单离子受“力”表示为:

根据电解质输运的理论,他将离子的“流”定义为作用在离子上“力”的一个线性组合,通过复杂的数学推导得到:

当时,此结论在数学上行得通,但从物理学的角度却难以解释。昂萨格从热力学的观点来考虑精细平衡的条件,发现该假设与最小耗散原理极其相似。在一次与谢勒的交谈后,昂萨格转变了思路,他设法将微观可逆性条件应用于离子迁移过程,根据玻尔兹曼统计性理论,假定平衡态的一个自发偏离按照人为造成的相同规律衰变。为了理清思路,他研究了各种不同系统,做出一系列测量和推理,最后发现分子分布和能量分布的自然波动是由不规则的热运动引起的。于是,他根据玻尔兹曼热平衡统计理论得到整个平衡系统的平均“流”,再加入微观可逆性原理后,推导得到倒易关系式为:

1929年,昂萨格在哥本哈根的纳维亚科学会议上首次介绍了他的这项重要发现。但是,思维严密的他说:“考虑到这个看似很一般的结论,我认为所涉及的概念和条件应该通过更仔细的考虑再确定[1]。”直到1931年,这篇“不可逆过程中的倒易关系”才发表在《物理学期刊》,全文文字凝练,篇幅仅37页,成为诺贝尔奖学术论文中最短的论文之一[10]。

昂萨格倒易关系的确立,体现了线性系统中美学上对称性的存在。1932年,昂萨格进一步认识到这个关系还可应用于溶液中的不同溶质之间扩散的唯象系数和发生在热传导、热扩散、电传导间的各种相互作用。由于在复杂的不可逆过程中,对称性对复杂过程进行描述所需的物理量仅限于少数的几个量,这大大减少了唯象系数的计算量和实验测量,减小了实验分析的困难和工作量,因而,这一关系的发现为从实验角度确定唯象系数提供了可能。后来,昂萨格对溶液中离子运动与湍流和流体密度等有关的论述,对物理化学的发展具有重大影响,被描述为热力学第四定律,对当时不可逆热力学的发展起到了主导作用,不仅应用在物理学和化学领域,生物学和工艺学中也被大量应用。

2.3 二维伊辛模型的严格解

昂萨格在20世纪40年代完成的二维伊辛模型的精确解,德哈斯-范阿尔芬效应(de Hass-van Alpheneffect)的理论解释、超流体的量子化环流等5项成果,是曾被实验物理学家评为可以获诺贝尔物理学奖的科学贡献[11]。

伊辛模型是模拟铁磁物质在居里点附近随温度变化而产生相变的模型,它由粒子或自旋位于一个无限空间点阵的顶点组成。每个粒子或自旋存在两种状态,模型的总能量加起来超过了附近的粒子对的能量。早期,有关伊辛模型的研究主要解决的是配分函数和自由能问题。克拉默(H.A.Kramers,1894—1952)、沃尼(G.H.Wannier,1911—1883)曾依据对称的基本量发现:如果有一个独特相变点,即一个在铁磁性态和非铁磁性态之间发生相变的临界点,那么,临界温度的确切内涵必须是一个相当简单的关于J和J'的函数。

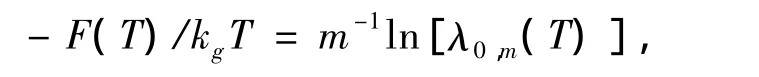

昂萨格认为解决二维模型最重要、更普遍的问题在于一个平方格子在水平和垂直两个方向上的相互作用能有不同的值,即J和J'。当J'/J→0时,该格子本质上是一个一维体系。由此,他采用了克拉默和沃尼的观点,引进转移矩阵法作为思路,通过对一个平方格子的矩阵用一列列建立的晶格,矩阵元素是每两个粒子或自旋间的相互作用的玻尔兹曼常数。由此,Zm,n(T)仅仅依赖于温度T和相互作用能J和J',再加入自由能F(T),而当长格子的单个粒子必须取热力学极限n→∞,由此他导出的结果为:

当m=1一维情况下,转移矩阵的规模是2×2,伊辛模型的精确解很容易解得。但是,由于一般情况Km是一个2m×2m的矩阵,就必须计算m→∞ 的情况。为此,他首先解决m=2的情况,后又细致计算了m=3和m=4的情况,发现了从一个2m×2m矩阵到一个(2m)×(2m)矩阵减少特征值问题的方法。由此,他最终发现了普遍的m值的特征值。

1942年2月18日,在纽约科学院召开的会议,昂萨格关于伊辛模型问题的严格解作为沃尼论文后的一条讨论首次公开,其完整推导发表在当年的《物理评论》[12]上。基于此推导,随后的昂萨格开始了二维伊辛模型铁磁物质性质的研究,通过推导给出了自发磁化的精确公式表示。

关于二维伊辛模型的严格解以及昂萨格和考夫曼(Bruria Kaufman,1918—2010)发表的关于二维伊辛模型系列相关函数论文[13],使对相变进行理论处理成为可能,促进了该领域的各项研究的开展,吸引了一大批研究者加入到这一领域进行更深层次探究,以至于1945年二战结束后泡利(W.Pauli,1900—1958)在写给卡西米尔(H.B.G.Casimir,1909—2000)的信中言:“没有什么有意思的事情发生了,除了昂萨格关于伊辛模型的严格解[14]。”1961年2月22日,派帕德(A.B.Pippard,1920—2008)在写给皇家学会的个人信件中写到:“昂萨格的严格解在它出现时造成了一种撼动,它表明了比热在转变点时趋于无限大。而这种现象深深地扰乱了那些相信波涨落不会因为分析过程中采用的近似出现微凸,而会一直保持平滑的人的思绪。这项工作给合作研究提供了动力,……并且,它也是在这个重要领域里最重要的个人成就[14]。”诺贝尔物理学奖获得者杨振宁曾称他的工作为“一件令人拍案叫绝的杰作”[15]。

3 昂萨格的传奇与趣事

3.1 两次提交博文,两次饱受争议

昂萨格一生中最具传奇的是他的博士学位论文。1931年,昂萨格发表的“不可逆过程的倒易关系”一文,为不可逆过程热力学的研究做出了卓越贡献,并因此荣获1968年诺贝尔化学奖。然而,当时,昂萨格将这篇倒易关系的论文概要送到挪威理工学院申请博士学位时,评审专家却认为这篇后来获诺贝尔奖的论文“内容不完善”,“不符合学位论文”的要求,不同意授予他博士学位[5]。

而更为传奇的是,1933年,当昂萨格被耶鲁大学批准担任博士后研究人员后,学校却惊讶地发现昂萨格并无博士学位。由于他已修完博士相关课程并通过了口试,因此,学校建议他提交已出版的任何论文即可由该校补授博士学位。然而,固执的昂萨格却不愿意将一年前被挪威理工学院否决的论文重新提交给耶鲁大学。他提交了一篇最新完成的以数学为主题的“4π周期Mathieu公式和相关函数的解析”论文。可这篇论文超出了耶鲁大学化学系和物理系同仁的理解范畴,教授们均无法对此文做出评价。但是,包括组委员会主席在内的少数部分数学系的成员坚持认为,即使他的研究不能获化学系的认可,也应当授予其博士学位。最后,在耶鲁大学数学系教授希勒(C.E.Hille,1894—1980)的推荐下,他的论文才获得认可并被耶鲁大学化学系授予哲学博士学位[5]。

昂萨格的朋友曾对他的妻子说过,昂萨格是位走在他的时代前20年的人[17]。因而,他的研究成果在当时很少有人能够理解,他的工作常常被忽视,他所研究的问题和产生的想法往往得不到同事的响应。因此,对他在1931年发表的关于不可逆过程的经典工作,昂萨格后来在1976年这样说道:“我从来没有怀疑过,只是被忽视了[7]”。二战后,包括倒易关系在内的一系列成果得到认可,证明了他确实是走在了时代前面的人。

3.2 出色的理论研究与糟糕的教学水平并行

正如本文所述,昂萨格在科学研究上的确做出了出色的贡献,他的研究成果绝大部分来自于他一人独自对问题的理解与探索。他对待科学研究,时而像“老鹰一样翱翔”,时而像“虫子一样打洞”。在他有一次和哈伯德关于晶体声学争论中,当被问到为什么花了这么长的时间才建立了关于离子溶剂相互作用的自洽动力学理论时,他回答:“电解质的理论比一个有极点的伽玛函数有更多的缺陷。如果我只是重复你已经说过的话,那我是之前对我们讨论的话题没有一点思考[8]。”

然而,相对于其出色的理论研究成果而言,其教学水平却是极为糟糕。作为大学讲师的昂萨格,在教学上总是缺少良好的表达方式与好的教学方法,而且与学生之间的交流也存在诸多的障碍,以至于耶鲁大学的学生认为他讲课“晦涩难懂”,与他交流困难重重,称他讲的课为“高深的挪威人课程”(“Advanced NorwegianⅠ”“Advanced NorwegianⅡ”)。在布朗大学,几乎没有几个学生能听懂他讲授的《统计力学》,当他在黑板上写下一个经典、复杂的公式之后转过身饱含希望问学生:“懂吗?”令人沮丧的沉默被学生的声音打破:“但是,它不该是一个次单位向量?”昂萨格转向黑板,吼道:“的确!的确!”这就是唯一懂他的学生富奥斯,后来他们在35年里合作发表了9篇文章。

昂萨格不仅讲课“晦涩”,他的讲演也艰涩难懂。由于他总是想当然地认定,如果他知道某个原理,其他人也自然应该都知道,因此,常常因不能准确地把握并评估听讲对象而“晦涩”。在剑桥大学的一次讲座上,举办方已事先告知他,希望用不牵涉过多专业术语来演讲他和考夫曼关于伊辛模型的报告。但是,演讲约20分钟后,昂萨格很快陷入自己的思绪中,直到听众里一位实验工作者鼓起勇气的提问才打断他[9]。在研究上,昂萨格常常达到一种忘我的状态,虽然在解决深奥问题时,他敢于提出大胆、简单化的假设,但是,他对问题的理解与处理往往不能通过简单的方式,这可能也是他频频被大学解聘、理论需要很长的时间才能被其他人理解的原因之一。

4 结语

昂萨格一生在不可逆过程、电解质理论、伊辛模型、同位素分离的热扩散法等多个方面都做出了奠基性的贡献,其研究领域横跨化学、物理学、数学和生命科学多个交叉学科,他对生活的反应远远不如他对待科学研究来得敏锐。虽然他在科学研究上拥有决然的洞察力与严格的要求,但他却从不急于向世人展示他的卓著成果,或者世人也根本无法及时领会他的成就。他的碑文正如他人格一样简单、低调,而他的成就却产生于他低调、孤独的研究中,这就是鲜为人知的拉斯·昂萨格。

[1] ONSAGER L.Lars Onsager Biographical[C]∥Nobel Lectures:Chemistry 1963—1970.Amsterdam:Elsevier Publishing Company,1972:289-292.

[2] 秦克诚.邮票上的物理学史——热学的宏观理论[J].大学物理,2000,19(8):48-49.

[3] 刘艳琼.昂萨格:精研拙言的交叉型大师[J].自然辩证法研究,2014,30(3):108-113.

[4] ONSAGER L.Biolography-Lars Onsager[C]∥HEMMER P C,HOLDEN H,RATKJE S K.The Collected Works of Lars Onsager:With Commentary.Singapore:World Scientific Publishing Company,1996.

[5]LONGUET H C.FISHER M.Lars Onsager:November 27,1903-October 5,1976[C]∥Trevor Stuart.Biographical Memoirs.New York:National Academy of Sciences,1991:184-190.

[6] MILLS EDGAR ASCHE R E,JAFFEE R I.Critical Phenomena in Alloys,Magnets and Superconductors[M].New York:McGraw-Hill,1971.

[7] ONSAGER L.Reciprocal relations in irreversible processes I[J].Phys Rev,1931,37:405-426.

[8] HEMMER P C,HOLDEN H,RATKJE S K.The Collected Works of Lars Onsager(with commentary)[M].Singapore:World Scientific Publishing Company,1996.

[9] ONSAGER L.Zur Theorie der Elektrolyte.I. [J].Phys.Z.Germany:S.Hirzel Verlag,1927,27:388-392.

[10] ONSAGER L.The Motion of Ions[C].Nobel Lectures:Chemistry1963—1970.Amsterdam:Elsevier Publishing Company,1972:272-288.

[11] ONSAGER L.Reciprocal relations in irreversible processes II[J].Phys Rev,1931,38:2265-2279.

[12] CARERI G.Lars Onsager,the Oracle[J].Phys perspect,2000,2:204-210.

[13] ONSAGER L.Crystal statistica I,a two-dimensional model with an order-disorder transition[J].Phys Rev,1944,65:117-149.

[14] KAUFMAN B.Crystal statistics II partition function evaluated by spinor analysis[J].Phys Rev,1949,76:1232-1243.

[15] YANG C N,LEE T D.Statistics theory of equations of state and phase transition I Theory of condensations[J].Phys Rev,1952,87:404-409.

[16]杨振宁.杨振宁文集[M].上海:华东师范大学出版社,2000:20-23.

[17] ONSAGER L.Separation of isotopes by thermal diffusion[J].Phys Rev,1940,57:562.

[18]林宗涵.拉尔斯·昂萨格文集[J].国外新书评价,1998(4):4-5.

[19]徐传胜.伯恩斯坦的公理化理论及其概率思想研究[J].自然辨证法研究,2013,29(12):15-20.