最优政府规模与经济增长:理论与证据

陈俊营 王科

(1.昆明理工大学 管理与经济学院,云南 昆明650093;2.上海财经大学 财经研究所、城市与区域科学学院,上海200433)

一、引言

二战后随着凯恩斯国家干预等理论的兴起,工业化国家普遍取得了快速增长,同时各国政府规模逐渐膨胀。但在20世纪70年代后期,这些国家普遍出现经济危机,使得政府规模与经济增长成为公共经济学研究的一个重要议题。经典公共经济学理论认为政府是为弥补市场经济缺陷以提高社会福利而存在的。随着收入的提高,公众对公共品的诉求推动了政府规模的扩大,这一命题被总结为“瓦格纳法则”。但实证文献得出的结论常常莫衷一是,有些学者认为政府支出有利于促进经济增长,有些文献却发现两者存在负相关关系(Folster和Henrekson,2001),甚至不存在显性相关关系(Easterly和Rebelo,1993)[1,2]。相互矛盾的结论不免使人产生疑问:长期经济增长中是否存在一个最优政府规模水平,即政府能够通过建设基础设施、降低生产要素的控制等方式有效地引导企业投资促进经济增长,同时也不挤占私营部门的投资。那么我国当前的政府规模是否合理?对这一问题的探讨,有助于促进经济社会快速发展的同时选择合理的政府治理模式,提高行政支出效率。

对于转型时期的中国而言,政府组织机构及治理模式与发达经济体不同。长期以来,公共部门与私人部门权责关系不明晰,制度安排使得公共部门触及经济社会各个领域。虽历经六次政府组织机构的精减改革,但人浮于事,行政效率低下等问题依然严重,致使我国政府规模陷入“精简——膨胀——再精简——再膨胀”的恶性循环。

现有考察政府规模与经济增长关系的文献,结果仍存在较多争议。本文试图以1994年分税制财政体制改革为背景,探讨政府规模与经济增长之间的相互关系,估计目前中国地方政府的最优规模水平,分析中国地方政府行为特征及其规模膨胀的原因。同时,本文关注我国“经济分权、政治集权”的特殊制度背景,其中财政分权与官员晋升激励被许多学者用来解释中国改革开放后高速增长之谜(Li和 Zhou,2005)[3]。经济上的分权及地方行政官员的晋升锦标赛制度安排,促使地方展开财政支出竞争,不断扩大投资及完善基础设施建设,政府行为一定程度上充当了地方经济增长的“扶持之手”。但政府间过度竞争可能会导致政府在公共品投入、行政效率等方面的竞次效应,从而影响社会总体福利(Wilson和John,1986)[4]。

二、文献回顾

(一)政府规模

近年来,由政府规模扩张导致行政效率低下,腐败、资源浪费及产能过剩等问题引起了专家学者们的广泛关注,并从政治、经济社会等视角洞察背后的原因。一般而言,政府参与经济活动源于存在市场失灵,其程度决定了政府边界及规模。政府支出虽受限于经济实力及公众需求的增长,但当其拥有大量资源及较高财政支配地位时,市场也将难以约束政府的行为,并导致政府规模的膨胀,甚至利用手中的行政权力干预私有部门,造成经济效率的缺失。Abizadeh和Gray(1985)将55个国家分组研究发现,“瓦格纳法则”仅在发达富裕的国家存在,而在贫困的国家却得不到支持[5]。

为提高地方政府提供公共品及资源配置效率,财政分权作为一项重要的制度安排在各国已广泛实施,尤其是在发展中国家。但财政分权与政府规模之间的关系仍存在较多争议,Brenan和Buchanan(1980)提出“利维坦”假说,认为在一个国家内部财政分权将刺激地方政府展开财税竞争,可能会导致无效率的政府收支结构,激烈的财税竞争使地方政府承受过大压力,以至于不得不缩小公共支出规模,即分权越充分,政府规模越小[6]。王文剑(2010)运用1996-2005年中国省级面板数据实证检验发现财政收入、支出分权均促进了地方政府规模的扩张[7]。但不一致的结论同样存在,庄玉乙和张光(2012)讨论了财政分权与政府规模之间的相关关系,表明财政分权有助于缩减政府财政规模,“利维坦”假说得到了中国省级政府层面的经验支持[8]。此外,有学者分别从不同研究视角考察了政府规模的影响因素。吕冰洋(2014)认为不仅政府扩张会造成市场扭曲,市场扭曲反过来也将推动商品税、政府生产性支出和国有企业补贴支出的增长,导致政府规模扩张[9]。王莹、范琦等(2014)以欧盟和中国为代表分别验证了增值税的收入效应及可能导致的更大集权是政府规模扩张的重要因素之一[10]。

(二)政府规模与经济增长

最优政府支出规模与线性税收模型最早是由Barro(1990)提出,在假设政府通过税收筹集资金,并达到政府预算均衡的基础上构建了一个包含税收与政府支出的内生经济增长模型。研究发现在政府支出规模较低时,政府支出主要是为改善地方投资环境以带动民营经济的投资,此时表现为帕累托改进;但过高的政府支出规模反而会对私营经济产生“挤出效应”,进而不利于经济活动及政府支出的可持续性[11]。这一内生化政府支出的经济增长模型简洁且易于处理,是关于政府支出具有开创性的经典文献。此后较多学者在Barro(1990)模型的基础上进行拓展,如不同的政府支出类型(金戈和史晋川,2010),或考虑到公共品拥挤性问题(Gomez,2004)等,探讨了公共支出最优均衡路径的福利效应,且表明政府最优规模要小于政府支出的边际产出弹性[12,13]。

经验研究对于考察政府规模与经济增长之间的关系也未形成统一的结论。一些文献发现政府支出规模促进了经济增长,政府支出改善了地方投资环境,最终能够对私人投资产生“挤入”效应,进而促进辖区经济快速增长。而另一些文献却发现两者之间可能存在负向关系(Butkiewicz和 Yanikkaya,2011)[14]。以上结论表明,政府支出规模可能存在一个最优水平,当政府支出低于该水平时会促进经济增长;而过高的政府支出将呈收益递减特征,通过挤出私人投资抑制经济增长。Armey(1995)总结得到两者之间存在倒U型的非线性关系[15]。此后,许多学者分别就不同国别和地区,采用不同方法进行了研究与拓展。Chen和Lee(2005)运用门槛效应对Armey假说进行检验,认为台湾的政府规模与经济增长之间存在倒U型的非线性关系,且政府总支出、消费及投资的最优水平分别为22.839%、7.302%、14.967%[16]。杨友才与赖敏晖(2009)利用我国1994-2005年的数据研究了政府规模与经济增长之间的非线性关系,得到的门槛值为11.6%[17]。杨子晖(2011)运用面板平滑转换回归模型(PSTR)对1990-2005年62个国家和地区研究表明,政府规模与经济增长之间存在非线性关系且负效应逐步显现[18]。文雁兵(2014)运用2000-2012年中国省级动态面板和系统广义矩方法验证了政府规模对社会福利呈“倒U型”关系[19]。此外,有学者根据我国不同发展阶段的经验研究,得出经济增长与政府规模之间的关系仍存在相互矛盾的结论(Narayan等,2008;郭月梅和孙群力,2010)[20,21]。

综上文献,可以看出现有研究存在以下几方面的不足:一是在考察政府规模与经济增长时,线性模型难以捕捉两者之间存在的非线性关系(Folster和 Henrekson,2001)[1]。二是模型设置并未考虑到我国特殊的制度安排。然而,在中国特殊的财政分权及官员晋升制度安排下,政府间标尺竞争激励地方行政长官追求更高、更快的经济增长绩效,以获得晋升机会(Li和Zhou,2005)[3]。不同于其它国家的联邦选举制,中央政府的集权体制拥有地方官员的任命权及奖罚权,地方官员只需“对上负责”。在这一政府间标尺竞争的环境下,地方行政长官追求政绩考核,通过组建地方投融资平台改善辖区基础设施以吸引外商投资,向中央政府争取经济开发区建设及转移支付,促使政府支出规模迅速膨胀。这也不难解释我国地方在短短数十年内同时拥有了良好的基础设施和高额政府负债。本文在Barro(1990)模型的基础上,考虑因政府支出所引致的挤出效应并在理论上探讨政府最优规模水平,并利用1994—2012年省级面板数据,采用面板门槛效应模型分析政府规模对经济增长的非线性影响[11]。

三、理论模型

本文借鉴Barro(1990)的模型,构建一个包含生产部门、家庭与政府的三部门内生增长模型,对政府支出规模的长期经济增长效应进行理论分析。假设政府以总额税或一次总付税筹资,该条件与Barro(1990)类似,也较符合我国税源单一的结构特征。本文希望提供一个简化且易于拓展的理论模型,通过这一分析框架探讨在可能存在挤出效应条件下实现长期最优增长路径及福利效应。

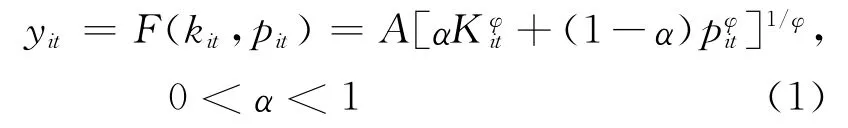

假设生产部门的生产函数为不变替代弹性(CES)生产函数

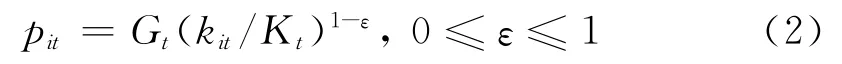

生产部门主要是利用生产资本k及政府所提供的公共资本P进行生产。其中y为最终产出,假定所有生产者为同质的,则社会总产出为各生产者个体产出的加总。模型中,α为生产资本所占份额,A>0为技术水平,φ≤1为替代参数;ES=1/(1-φ)为生产资本与公共资本两个要素的替代弹性,若φ→0,则CES生产函数退化为CD生产函数;下标i代表第i个生产部门,t为时间。从模型(1)可以看出,生产者的再生产部分取决于政府的公共资本投入,如基础设施等。借鉴(Fisher和 Turnovsky,1998)对政府公共资本的假设[22]

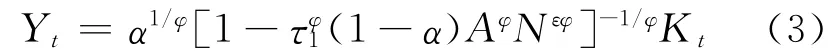

其中,K为总的资本存量,G为政府公共资本总投入,衡量的是政府支出规模,并取决于税收水平,即G=τY,τ为税率,p为生产部门能够获得的公共资本或公共服务。假设政府所提供的公共服务部分是非竞争的,而另一些则具有不同程度的拥挤性,如基础设施等,为政府公共资本的拥挤性系数,这一假设更符合现实世界,也有别于现多数文献对公共服务拥挤性假设。当ε=1时意味着政府的公共服务是非竞用性和非排他性的,且所有企业都能够均等的享有政府公共服务,即非拥挤性。当ε=0时,公共资本具有竞用性为私人品,设k为个体资本存量且Kt/kit=N,则任一生产部门获得的政府公共资本为Pit=Gt/N。在这一假设条件下,政府所提供的公共资本或服务具有不同的拥挤性。由此方程(1)可以转换为

为保证生产函数的有效性,假设:(1-α)AφN∊φ>0。

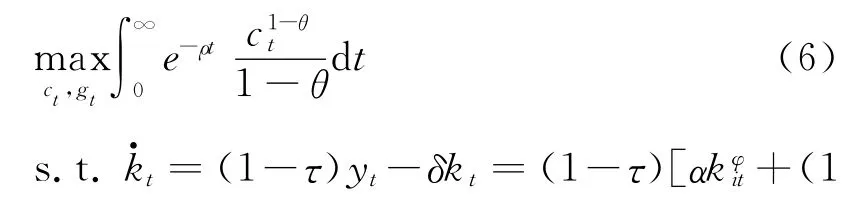

假设一国经济是由大量同质无期限家庭所组成,并具有无弹性的劳动供给,其效用函数为Ramsey形式

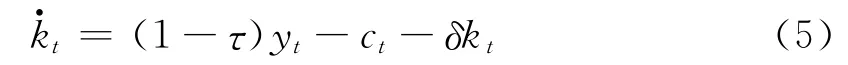

其中,c是t时期消费。ρ为贴现率,ρ越大,则家庭对未来消费相对于现期消费的评价越低。θ为相对风险厌恶系数,决定家庭消费在不同时期间的转移意愿。为瞬时效用函数,且满足稻田条件,即,u′(ct)>0,u*(ct)<0,。设资本积累方程为,= (1-τ)Yt-Ct-δKt,则单位资本的动态方程为

由于政府考虑的是社会最优问题即社会福利最大化,且各个家庭均为同质的,那么政府将选择人均消费和各种公共支出的最优时间路径来实现。在面临家庭效用最大化、厂商利润最大化及政府平衡预算约束下,寻求最优经济增长路径

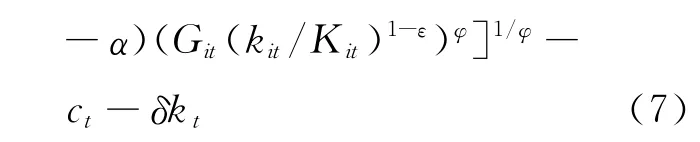

利用Hamiltonian系统求解此优化问题,定义Hamilton方程

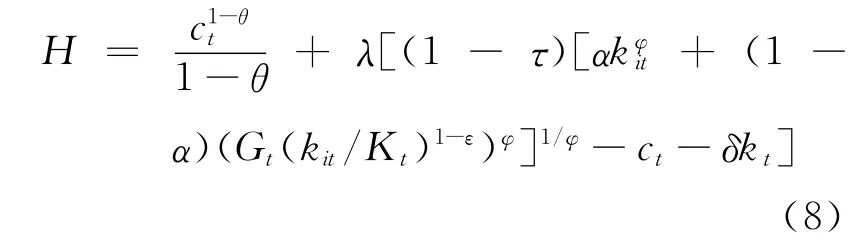

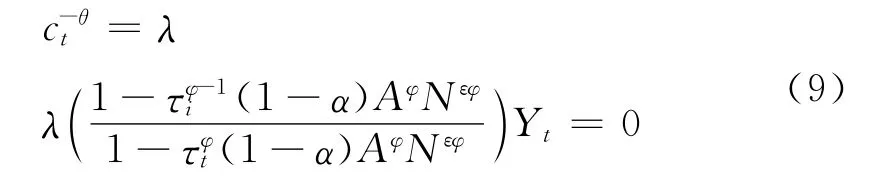

其中,λ为Hamilton乘子,是收入现值的影子价格,可得一阶最优条件

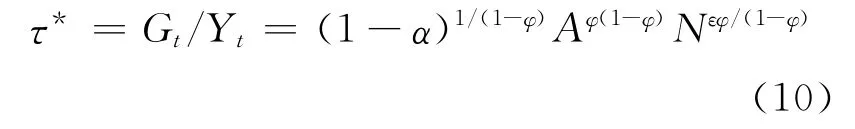

从社会福利最大化来考虑的最优政府支出规模为

最优增长方程φ不仅取决于政府投入公共资本的拥挤性系数,还受到政府规模水平的影响

可以看出,这一最优政府规模水平在任一时点上是不变的。当替代弹性参数φ<1时,最优政府规模τ*<1;当替代弹性参数φ<0时,τ*=[(1-α)-1/φN-ε/A]φ/(1-φ)<1,表明最优政府规模是一个可行的内部解。在效用函数和生产函数都满足稻田条件假设及我国现有的特殊税源结构特征下,本文考虑一次总付税额时,要实现社会最优的均衡配置,则政府支出存在一个最优规模水平。在较低的政府支出规模时,能够对生产部门及社会福利带来正的边际效应,但过高的政府支出不利于税收的可持续性,同时也不利于生产部门资本的积累和消费,最优的政府规模在于两者之间进行权衡。

四、政府规模与经济增长关系的实证检验

根据以上理论分析,我国政府规模与经济增长之间可能存在非对称、非线性关系。而目前对我国政府规模与经济增长之间关系的研究大多以线性为主,不能充分揭示两者之间可能存在的其他关系。本部运用Hansen(1999)提出的门槛效应模型对经济增长中政府最优支出规模予以估计和检验[23]。

(一)模型、变量与数据

沿用Barro(1996)关于经济增长的经典模型[24],本文设定以下政府规模与经济增长的门槛效应模型

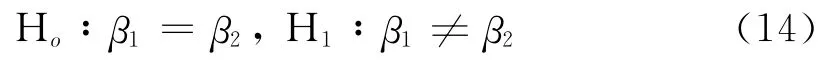

其中,下标i表示个体,t表示时间;y为实际GDP增长率;解释变量gov为政府规模,fd表示财政分权,d与tenure表征官员晋升与任期,q为门槛变量,γ为待确定的门槛值;I(·)为指示性函数,当括号内的条件为真时,I取值为1,反之为0;Xit为控制变量,εit~u(0,σ2)为随机误差项。模型(13)中可求得相应的残差平方和s(γ),可以通过最小化残差平方和来获得门槛估计值,即=arg mins(γ)。门槛值确定后可进一步估计出其他影响参数,并对门槛效应的显著性进行检验,以确定是否存在门槛效应,且通过选择门槛变量的门槛值和门槛个数以确定模型采取何种形式。该检验的原假设与备择假设为

若拒绝原假设“Ho∶β1=β2,”,则认为模型存在门槛效应。检验的统计量为

其中,s0为原假设条件下的残差平方和,s1(γ)为存在门槛效应条件下的残差平方和。由于F统计量非标准性质使得原假设条件下门槛值γ无法识别,Hansen(1996)提出自抽样法(Bootstrap)获得其渐近分布。进一步,Hansen指出由于多余参数的影响,可使用极大似然估计量检验门槛值,其原假设为,Ho∶γ=γ0,获得的似然比统计量为

s1(γ)和σ2分别为原假设Ho条件下得到的残差平方和及残差方差。由统计量LR为非标准分布,Hansen(2000)计算了拒绝域,即当LR(γ)>-2ln(1-(1-α)1/2)时,拒绝原假设,其中α为显著性水平。

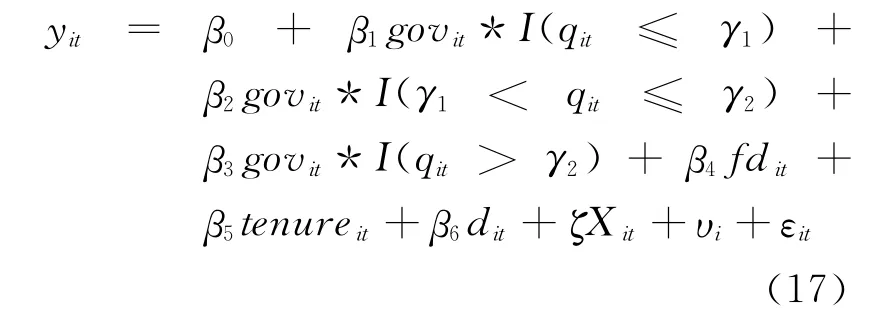

除上述检验一个门槛值以外,还必须确定是否存在多重门槛值,以双重门槛为例进一步设定模型如下

将估计出的一个门槛值γ2作为已知,再进行下一个门槛值的搜索,可用同样的原理和方法对不同分组数据作进一步检验判断是否存在更多的门槛值。

本文在实证分析中采用政府支出相对指标,即地方财政总支出减去科教文卫支出占GDP比值来表征政府规模(gov)①本文同时引入政府消费规模进行比较分析,政府消费规模为政府消费支出与GDP比值。。用实际GDP增长率来衡量经济增长情况。官员晋升(d)与官员任期(tenure)两个指标主要考察获得晋升的官员在任期内对政府规模的影响。地方行政长官为获得晋升,其任期内辖区经济增长绩效是重要的考核指标。这将促使地方官员偏向能促进当地经济迅速增长的政策,如增加地方投资等。本文参考Li和 Zhou(2005)、王贤彬和徐现祥(2008)的处理方法,官员晋升(d)表示官员离任后是否会获得晋升的虚拟变量,升任为1,否则为0;官员任期(temure)为官员从上任至观察值当年在同一省份同一级别职位上的工作年数,若某一省份当年发生官员更替,则选取当年在任时间超过6个月的官员作为当年在任官员[3,25]。在财政分权(fiscal decentralization,fd)体制下,地方政府间相互竞争会影响当地经济增长政策和效应。本文借鉴周亚虹等(2013)的方法,采用财政自主度指数(Fiscal Autonomy Index),即用省本级预算内财政收入与财政总支出比值来反映[26]。υi是难以观测的省际个体效应,εit为误差项。

控制变量X为其它影响经济增长的指标,包括如下变量。

城市化(urban),在城市化水平越高的地区,地方政府需要投入更多的基础设施及公共服务以满足人们的需求,从而促进经济增长。本文采用城市人口占总人口的比重作为衡量指标。

资本增长率(k)和劳动增长率(l),物质资本存量借鉴张军等(2004)所给出的估算方法[27]。其中,各地区1994-2000年的资本存量采用张军等(2004)一文提供的数据,2001-2012年缺失的数据采用永续盘存法进行估算,公式为Kit=Kit-1(1-ρit)+Iit,ρit为折旧率,与张军等(2004)保持一致为9.6%,Iit为当年不变价的固定资本形成总额。劳动增长率(l)用各地区从业人员增长率来表示。

本文选取自财税体制改革后1994-2012年除西藏和重庆外的29个内地省(市、自治区)数据。数据主要来源于《中国统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》及《中国财政统计年鉴》。地方官员数据资料来自于《中华人民共和国职官志》、中新社新中国高层职官志,并搜集、整理了1994-2012年全国29个省(市、自治区)党委书记的任命及调动资料。需要说明的是统计年鉴与部分数据库中的观察值存在差异,为克服数据的不一致问题,本文在筛选样本时以统计年鉴中的统计值为准。主要变量的描述性统计如表1所示。

表1 主要变量的描述性统计

(二)实证结果与分析

基于上述对模型的理论分析,首先对门槛效应进行显著性检验以确定存在的门槛个数。本文采用自抽样法(Bootstrap)反复抽样1 000次后模拟计算得到F值及伴随概率P值。门槛效应检验结果如表2所示。

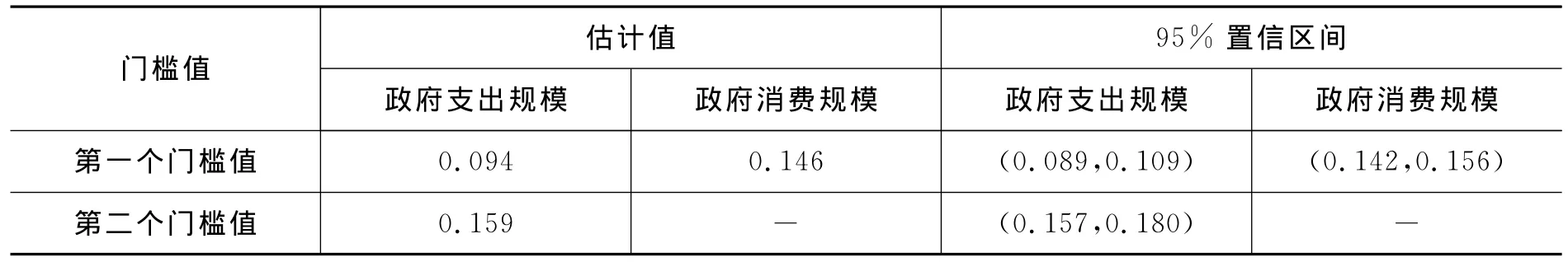

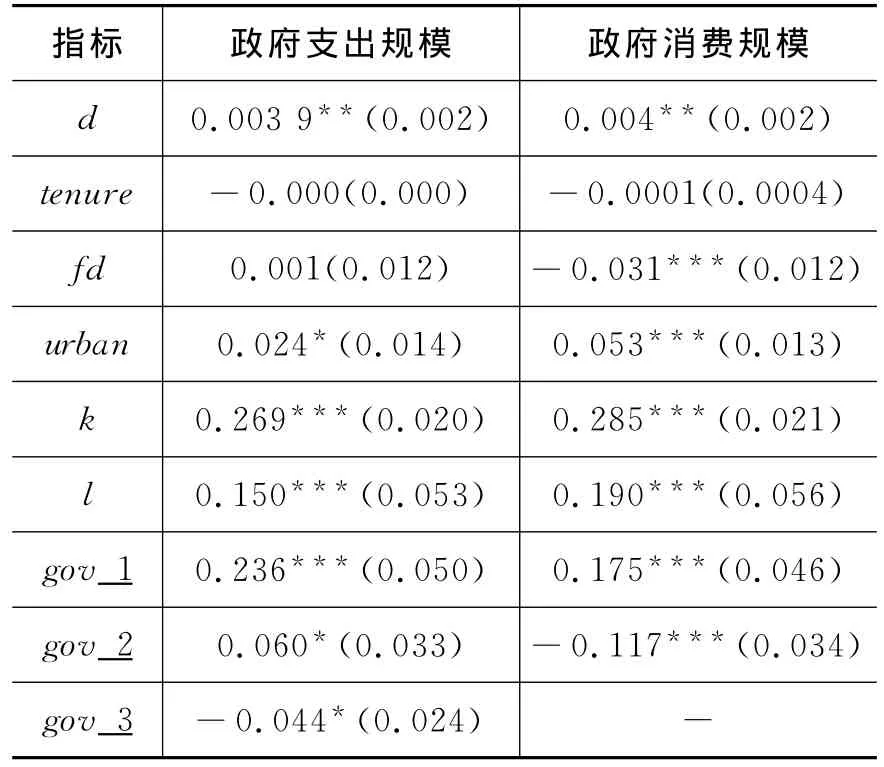

从表2中可以看出,以政府支出规模为门槛变量,其双重门槛效应在1%的显著性水平上显著;而政府消费规模仅单一门槛效应通过了显著性水平检验。故本文选择政府支出规模的双重门槛模型,消费规模的单一门槛效应模型进行实证分析。在此基础上进一步对门槛估计值的真实性进行检验,各门槛估计值和相应的95%置信区间如表3所示。

基于门槛值估计结果,本文对政府支出规模的双重门槛及消费规模的单一门槛效应进行参数估计,结果如表4所示。

表3 门槛估计值检验

表4 门槛模型参数估计结果

表4中首先考虑政府支出规模的情况,当政府支出规模低于0.094时,对经济增长具有正向影响,边际效应为0.236,且在1% 的水平下显著。随着政府支出规模的进一步扩大,值介于0.094与0.159之间时,边际效应下降至0.060。但当政府支出规模超过0.159时,政府支出却对地方经济增长产生抑制作用。本文低于门槛临界点0.094的样本有241个,占总体样本比重为48.739%,而高于门槛临界点0.159的样本所占比重为18.693%,从地域分布上看,政府支出规模高于门槛值的省份主要集中于西部地区。综上,政府支出规模对经济增长的作用不仅存在门槛效应,同时边际效应递减。

政府消费规模与政府支出规模较为类似,但仅存在一个门槛值。当政府消费规模小于0.146时,边际效应为0.175。当政府消费水平高于0.146时反而抑制了经济增长,说明政府消费规模过高不利于经济增长。由于我国居民在医疗、教育等领域未享有低廉的公共服务,政府消费可能存在较大程度的浪费。本文样本中,低于门槛临界点0.146的个体有352个,占总体样本的比重为63.884%,高于门槛临界点0.146的个体所占比重为16.116%;从地域分布上看,政府消费规模高于门槛值的省份同样集中于西部地区。

由上述分析可知,我国政府财政支出规模、消费规模与经济增长之间存在门槛效应,它们之间并非简单的线性关系,而是非线性的“倒U型”曲线关系。在政府财政支出或消费规模都较低时,私人部门的税负也可能较低,有利于经济增长。但当政府规模过高时,反而会对私人部门产生“挤出”效应,政府对经济活动的过度干预扭曲了资源配置。从中国政府支出实际来看,地方经济增长效应仍可能会随政府支出结构偏向而具有不同特征。如财政支出中经济建设性支出过度,却大量用于城市基础设施,由于缺乏合理规划,重复建设、无效投资及资源浪费等问题十分严重,当前较多城市涌现的新城开发即为典型案例。此外,本文关注官员离任是否会得到晋升的虚拟变量d以及任期tenure,其中官员晋升激励与经济增长呈显著正相关关系,离任后获得晋升的官员在任期内为政绩考核采取能带动当地经济迅速增长的政策。地方行政长官任期对地方经济增长的影响并不显著,可能是随着任职时间的增加,晋升空间较为有限,此时官员仅追求稳定的经济增长而非采取激进的政府干预。在消费规模和其他因素不变条件下,财政自主度与经济增长负相关,表明财政分权可能加剧地方政府间财税竞争而不利于经济持续增长。控制变量中,城市化水平的提升有利于刺激消费和投资需求,拉动经济增长。劳动与资本作为重要的生产要素对经济增长具有正向促进作用,与相关理论及文献研究结论相一致。

(三)稳健性检验

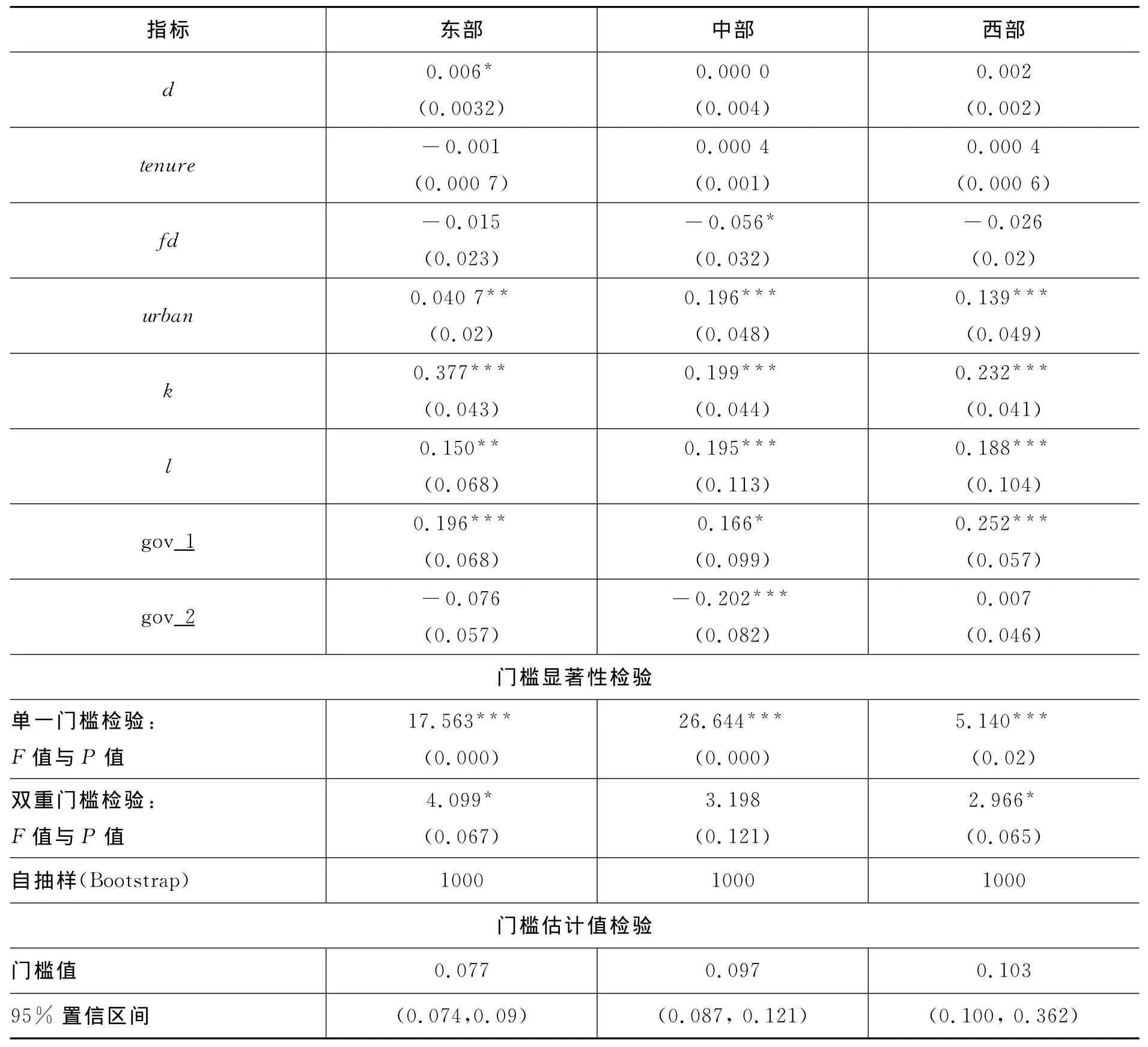

本文将做以下几方面的稳健性检验。一是选择各省公职人员与从业人员之比作为政府支出规模的代理变量进行检验。二是划分区域空间层面,进一步将我国省份划分为东、中、西部三大区域加以考察。稳健性检验与地区最优政府规模的估计结果如表5所示。

表5 稳健性检验与地区最优政府规模

可以看出,东部、中部及西部地区政府规模最优门槛分别为0.077、0.097与0.103。结果表明,分区域样本的政府规模均呈单一门槛特征。根据政府规模的经典文献,经济发展水平较落后经济体的典型特征是政府规模偏高,我国分区域样本数据也证实了这一点,西部地区最优政府规模门槛值要高于东、中部地区。

五、结论与建议

本文考虑政府支出挤出效应,在一次总付税基础上构建三部门内生增长模型,从理论上论证了地方政府支出规模存在一个最优水平,使经济达到一个稳态的最优增长路径上。利用中国29个省份财税体制改革后1994-2012年面板数据,本文运用面板门槛效应回归模型发现,政府支出规模与经济增长间为非线性“倒U型”关系,政府支出规模存在两个门槛水平,而消费规模呈单一门槛特征。通过引入代理变量并划分区域的稳健性检验显示不同区域政府规模表现为单一门槛特征,且西部地区的最优政府规模门槛值要高于东、中部地区。根据Barro(1990)理论,最优政府规模取决于支出增长及税负效应间的权衡,对经济增长的影响表现为政府规模的边际产出[17]。本文实证研究得出经济增长速度随政府规模的扩大而趋于下降,表明我国政府规模水平较为偏高,过度的政府支出与消费会增加税收负担,对私人投资和消费产生挤出效应,不利于长期经济增长。

本研究具有一定的政策启示:首先,适度的政府规模有利于长期经济增长,但由于现阶段政府规模对经济增长的作用边际效应递减,故应注重杜绝政府形象面子工程及铺张浪费,透过广泛的信息公开使社会更好地监督政府行为,避免政府失灵。对于政府支出规模与消费规模均高于门槛值的省份,降低政府规模将有利于提高公共支出效率,促进地区长期经济增长。其次,现有研究已指出在我国政治集权、经济分权的特殊制度安排下,地方官员将更多资源偏向于基础设施等以获取任期内的短期增长效益,促使政府支出规模不断膨胀。因此,应进一步调整财政支出结构,将有限的资源更多地投向医疗卫生、教育等民生项目,提升我国人力资本水平与潜在经济增长率。

[1]Folster S,Henrekson M.Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries[J].European Economic Review,2001,45(8):1501-1520.

[2]Easterly W,Rebelo S.Fiscal Policy and Economic Growth:An Empirical Investigation[J].Journal of Monetary Economics,1993,32(3):417-458.

[3]Li H,Zhou L A.Political Turnover and Economic Performance:the Incentive Role of Personnel Control in China[J].Journal of Public Economics,2005,89(9-10):1743-1762.

[4]Wilson John D.A Theory of Interregional Tax Competition[J].Journal of Urban Economics,1986,19(3):296-315.

[5]Abizadeh S,Gray J.Wagner’s Law:A Pooled Time Series Cross Section Comparison[J].National Tax Journal,1985,38(2):209-218.

[6]Brennan G,Buchanan J M.The Power to Tax:Analytical Foundations of a Fiscal Constitution[M].Cambridge:Cambridge University Press,1980.

[7]王文剑.中国的财政分权与地方政府规模及其结构[J].世界经济文汇,2010(5):105-119.

[8]庄玉乙,张光.“利维坦”假说、财政分权与政府规模扩张:基于1997-2009年的省级面板数据分析[J].公共行政评论,2012(4):5-26.

[9]吕冰洋.从市场扭曲看政府扩张:基于财政的视角[J].中国社会科学,2014(12):81-101.

[10]王莹,范琦,冯经纶.增值税与政府规模扩张的实证分析[J].财贸经济,2014(11):23-30.

[11]Barro R J.Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth[J].Journal of Political E-conomy,1990,98(5):S103-S125.

[12]金戈,史晋川.多种类型公共支出与经济增长[J].经济研究,2010(7):43-56.

[13]Gomez M A.Optimal Fiscal Policy In A Growing E-conomy With Public Capital[J].Macroeconomic Dy-namics,2004,8(4):419-435.

[14]Butkiewicz J L,Yanikkaya H.Institutions and the Impact of Government Spending on Growth.[J].Journal of Applied Economics,2011,14(2):319-341.

[15]Armey R.The Freedom Revolution[M].Washington DC:Rognery Publishing,1995.

[16]Chen S,Lee L.Government Size and Economic Growth in Taiwan:A Threshold Regression Approach[J].Journal of Policy Modeling,2005,27(9):1051-1066.

[17]杨友才,赖敏晖.我国最优政府财政支出规模[J].经济科学,2009(2):34-44.

[18]杨子晖.政府规模、政府支出增长与经济增长关系的非线性研究[J].数量经济技术经济研究,2011(6):77-92.

[19]文雁兵.政府规模的扩张偏向与福利效应——理论新假说与实证再检验[J].中国工业经济,2014(5):31-43

[20]Narayan P K,Nielsen I,Smyth R.Panel Data,Cointegration,Causality and Wagner's Law:Empir-ical Evidence From Chinese Provinces[J].China E-conomic Review,2008,19(2):297-307.

[21]郭月梅,孙群力.中国的政府支出:基于边界检验的Wagner法则有效性检验[J].财贸经济,2010(10):69-73.

[22]Fisher W H,Turnovsky S J.Public Investment,Congestion,and Private Capital Accumulation[J].Economic Journal,1998,108(447):399-413.

[23]Hansen B E.Threshold Effects in Non Dynamic Panels,Estimation,Testing,and Inference[J].Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368.

[24]Barro R J.Determinants of Economic Growth:A Cross-Country Empirical Study[R].Cambridge:NBER Working Papers,1996:5698.

[25]王贤彬,徐现祥.地方官员来源、去向、任期与经济增长[J].管理世界,2008(3):16-26.

[26]周亚虹,宗庆庆,陈曦明.财政分权体制下地市级政府教育支出的标尺竞争[J].经济研究,2013(11):127-139.

[27]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究,2004(10):35-44.