基于主成分分析法的复合营养米评价模型的建立

贾喜午 周 坚 吕庆云 沈汪洋 郭 吉

(武汉轻工大学食品科学与工程学院农产品加工湖北省协同创新中心,武汉 430023)

基于主成分分析法的复合营养米评价模型的建立

贾喜午 周 坚 吕庆云 沈汪洋 郭 吉

(武汉轻工大学食品科学与工程学院农产品加工湖北省协同创新中心,武汉 430023)

为了指导复合营养米品质改良和新产品开发,本研究主要以物性特性为自变量,通过主成分分析法建立了复合营养米食用品质评价模型。结果表明:所选取的20项指标可归纳为4个主成分,分别反映复合营养米的适口性、冷饭特性、挤压过程中的降解程度和糊化程度。以复合营养米的感官评价结果对建立的模型进行检验,2种方法具有很好的一致性,因此,主成分分析法可作为评价复合营养米食用品质的方法。

复合营养米 主成分分析 感官评价 评价模型

复合营养米是以碎米粉或小麦粉为主原料,荞麦、玉米、燕麦、紫薯等五谷杂粮粉为辅料,经过造粒、干燥等步骤制得的大米样颗粒[1-3]。国内研究主要集中在复合营养米的生产工艺及品质改良,其食用品质评价方面的研究较少[4-6]。复合营养米品质评价在其品质改良和新产品开发中具有重要作用,因此,有必要建立一种客观评价复合营养米食用品质的方法。

主成分分析法是一种通过降维技术把多个变量变化为少数几个主成分(即综合变量)的统计方法,在食品品质评价方面有较多应用[7-10]。本研究利用主成分分析法建立复合营养米品质评价模型,选用的20个变量主要为物性指标,包括米饭质构特性、饭团硬度黏度特性、千粒重、径向膨化度等,这些指标检测方便、再现性好。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

复合营养米:16种,武汉市江声科技有限公司。RHS1A米饭硬度黏度仪:日本佐竹公司;TA-XT21米饭质构仪:英国Stable Micro System公司;RVA-Super快速黏度仪:瑞典波通瑞华科学仪器。

1.2 试验方法

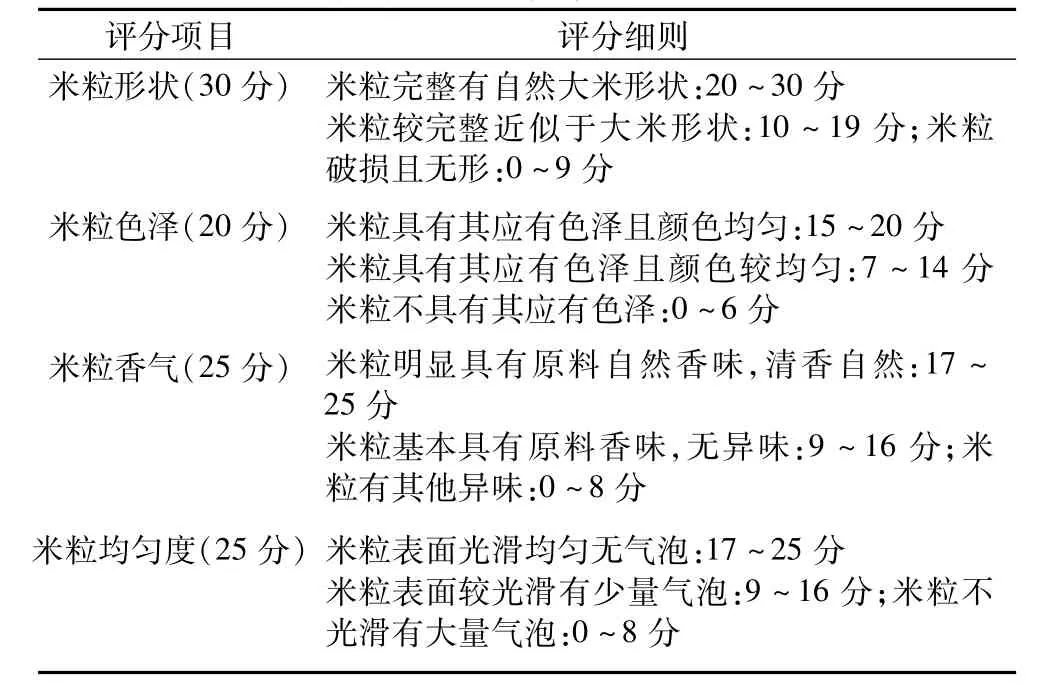

1.2.1 复合营养米米粒及米饭的感官评定

参照 GB/T 15682—2008[11],结合实际情况,制定了复合营养米米粒(生)和米饭的感官评分标准(表1和表2),感官评价总分中米粒评分占30%,米饭评分占70%。挑选经过专业培训的评审员15~20名,发放“复合营养米感官评价品评标准”并详细讲解要求,介绍待评样品的基本情况,评分项目均以分值表示。

表1 复合营养米米粒(生)感官评价品评标准

表2 复合营养米米饭感官评价品评标准

表2 (续)

1.2.2 米饭质构特性测定

米饭制备方法:称取200 g复合米样品,淘洗后置于电饭煲中,加入与复合米同等质量的水,煮饭完成后保温10 min。

质构仪测定参数:测前速度1 mm/s,测中速度0.2 mm/s,测后速度 0.2 mm/s,压缩比例 70%,触发点力10.0 g。测定硬度、黏性、弹性、内聚性、胶黏性、耐咀性和回复性,每个样品重复3次,取平均值。

1.2.3 饭团硬度黏度仪测定

称取30 g复合米样品,米水比1∶1,在硬度黏度仪自带蒸饭设备中蒸制20 min,蒸好的米饭在室温下冷却至(25±1)℃,称取(7.0±0.1)g制成饭团,用硬度黏度仪测定硬度、黏度、平衡度和弹性指标。

1.2.4 千粒重的测定

干态千粒重的计算式为:

式中:G为自然水分千粒重/g/1 000粒;M为实际水分百分率/%。

1.2.5 复合营养米径向膨化度测定

试验采用径向膨化度,以样品的平均直径与模口直径之比表示。每个样品测量10次,取平均值。

式中:d1为样品直径/cm;d0为挤压机模孔直径/cm。

1.2.6 吸水指数(WAI)和水溶性指数(WSI)的测定

称取磨碎的样品m0,放入已知质量的离心管(m1)中,加入25 mL蒸馏水,剧烈震荡2 min,将悬浮液体系在30℃水浴中保温30 min,每隔10 min震荡1次,水浴30 min后,3 000 r/min离心10 min。上清液转入恒重的称量皿(m4)中烘干称重(m3)。同时对离心管及沉淀的凝胶质量(m2)进行称量计算WAI和WSI:

1.2.7 快速黏度的测定

初始温度设定为25℃,保持2 min,然后在5 min内升至90℃,并保持3 min,再在5.5 min内降至25℃,并保持5 min。记录加热前的峰值黏度(即冷黏度)、加热后的峰值黏度、回生值、最终黏度等指标[12-13]。

1.3 数据处理

采用SPSS19.0进行主成分分析。

2 结果与分析

2.1 主成分分析

主成分分析特征值和方差贡献率结果见表3,以16种复合营养米样品的20个指标构成20×16的矩阵进行主成分分析,各指标见表4,分别用 X1~X20表示。

由表3可知,第1个成分的方差贡献率为64.455%,第 2、第 3、第 4的方差贡献率依次为10.708%、8.113%、5.463%,前4个主成分所构成的信息量占总信息量的88.74%。根据特征值大于1,累计贡献率大于85%的原则,这4个成分已经能够提供原始数据的足够信息,因此选择前4个成分进行分析。

表3 特征值和方差贡献率

由表4知,第1主成分与千粒重、径向膨化度、内聚性、耐咀性、峰值黏度、回复性呈正相关;与黏性、冷饭的硬度呈负相关,反映了复合营养米米粒的外形、均匀度以及米饭适口性。第2主成分与冷饭硬度、回生值呈正相关;与冷饭弹性、平衡度呈负相关,反映了复合营养米冷饭的质地、饭粒的松散程度和成团的黏弹性及硬度;第3主成分与水溶性指数、降落值呈正相关,与弹性等指标呈负相关,反映复合营养米挤压过程中的降解程度;第4主成分与耐咀性、胶黏性、冷饭黏度呈正相关,与水溶性指数、峰值黏度呈负相关,由于复合营养米在生产过程中不但存在淀粉的糊化过程,还会使淀粉颗粒降解,导致糊化度下降,故该成分可能反映淀粉的糊化特性[14-15]。

表4 主成分载荷矩阵

2.2 综合评价模型的建立

4个主成分包含的信息已经涵盖了复合营养米米粒及米饭大部分的物性信息,故可用这4个成分对复合营养米做初步的分析。

表4是旋转前的因子载荷矩阵,并不是主成分分析中所需要的标准化的正交向量,用表4中的数据除以主成分相对应的特征值的平方根可以得到4个主成分的标准化正交向量,即4个主成分的每个指标对应的得分系数。处理后的系数矩阵如表5所示。

表5 系数矩阵

由表5构建出各主成分与复合营养米品质指标间的线性关系式:

用以上4个主成分 F1、F2、F3、F4与其方差贡献率构建出复合营养米品质的预测评价模型F,F是主成分F1、F2、F3、F4的线性组合。以每个主成分的特征值占所提取的主成分总特征值之和的比例,作为该主成分的权重,用于计算主成分综合模型。

综合评价模型为:F=0.726F1+0.121F2+0.091F3+0.062F4

2.3 16个复合营养米的评价结果

由于各测定指标具有不同的量纲,在数量级上也有较大差异,在应用主成分分析时,不同量纲和数量级会产生新的问题[16]。因此,要对原始指标进行标准化处理,消除原始数据之间量纲不同的影响。对原始指标进行标准化处理即是对同一变量减去均值再除以标准差,来消除原始数据之间量纲不同的影响,使标准化后的数据具有可比性并遵循正态分布规律。

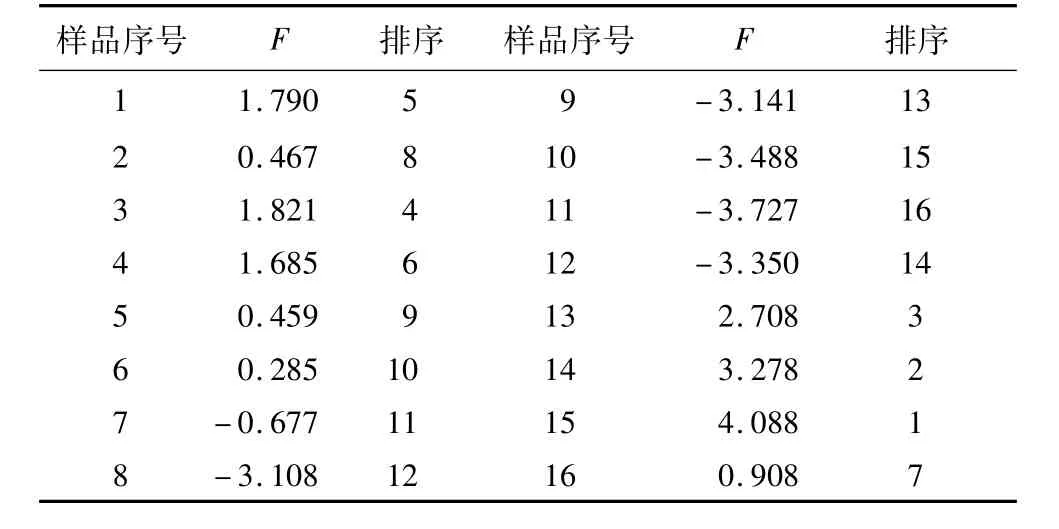

将标准化后的数据代入 F1、F2、F3、F4、F,可以得出根据主成分综合模型计算出的综合主成分值。按综合主成分值进行排序,16个复合营养米的品质综合得分及排序如表6所示。

表6 复合营养米品质的综合得分及排序

表7汇总了16个复合营养米样品感官评价的结果,由于感官品评存在一定主观性,从表7可以看出无论是米粒评分还是米饭评分,均有几个样品的变异系数相对较大。对比表6和表7可以发现,样品2、3、7、13、14、15的主成分评价结果和感官评价结果有很好的一致性,另外,预测评价模型F与感官总分的相关系数为0.96,呈显著相关,因此,主成分分析法可作为评价复合营养米食用品质的方法使用。

3 讨论

与普通大米一样,复合营养米的食用品质由外观因素、化学成分、物性特性决定,而复合营养米在挤压成型过程中受到高温、高压及强剪切的作用,不同原料及加工条件会造成复合营养米物性特性有较大差异,物性特性成为影响复合营养米食用品质的主要因素,因此,本研究主要以复合营养米的物性特性指标为自变量建立了主成分分析预测模型。外观因素和化学成分也会不同程度影响到复合营养米的食用品质,外观因素如粒型、颜色等,化学成分如蛋白质、淀粉、膳食纤维等。由于复合营养米原料来源十分广泛,造成外观因素和化学成分特性指标难选择,这也是今后复合营养米品质评价工作需要解决的问题,选择影响复合营养米食用品质的外观因素和化学成分特性指标,并纳入评价体系。

4 结论

利用主成分分析法将原始指标变量转变为4个主成分,同时形成了反映主成分的权数并计算了综合评分,所选取的物性指标能较好的反映复合营养米的食用品质以及挤压成型过程中原料的一些变化;通过复合营养米的感官评价结果对建立的模型进行检验,2种方法具有很好的一致性,因此,主成分分析法可作为评价复合营养米食用品质的方法使用。

表7 复合营养米感官评定结果

[1]安红周,金征宇,陆建安.进料水分对挤压人造米理化特性和物性的影响[J].食品工业科技,2004,23(9):55-58

[2]王东.双螺杆挤压生产配合营养方便米的研究[D].无锡:江南大学,2009

[3]庄海宁,冯涛,金征宇,等.挤压加工参数对重组米生产过程及产品膨胀度的影响[J].农业工程学报,2011,27(9):349-356

[4]蔡丹,修琳,刘义军,等.工程重组米的研究现状[J].食品与发酵科技,2012,48(6):89-94

[5]程力.挤压强化米的研究进展[J].农产品加工:创新版,2009(6):61-64

[6]庄海宁.双螺杆挤压机生产人造米及挤压系统模型的研究[D].无锡:江南大学,2011

[7]吴亚非,李科.基于SPSS的主成分分析法在评价体系中的应用[J].当代经济,2009,(3):166-168

[8]杨坚,童华荣,贾利蓉.豆腐乳感官和理化品质的主成分分析[J].农业工程学报,2002,18(2):131-135

[9]张玉荣,张秀华,周显青,等.主成分分析法综合评价大米的食味品质[J].河南工业大学学报:自然科学版,2008,29(5):1-5

[10]樊保国,李月梅,李登科.鲜食枣品质性状的综合评价[J].西北林学院学报,2012,27(2):79-82

[11]GB/T 15682—2008,粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法[S]

[12]Morales Z,Bustos F,Valenzuela N,et al.Effects of calcium hydroxide and screw speed on physicochemical characteristics of extruded blue maize[J].Journal of Food science,2002,67(9):3350-3358

[13]李新华,曾洁,高海燕.不同品种玉米籽粒挤压膨化特性的比较分析[J].沈阳农业大学学报,2007,38(2):131-135

[14]Wang L J,Ganjyal G M,Jones D D,et al.Finite element modeling of fluid flow,heat transfer,and melting of biomaterials in a single-screw extruder[J].Journal of Food Science,2004,69(5):E212-E223

[15]Strahm B.Fundamentals of polymer science as an applied extrusion tool[J].Cereal food world,1998,43(8):621-625

[16]张力.SPSS在生物统计中的应用[M].厦门:厦门大学出版社,2008:171.

Assessment Model of Compound Nutritional Rice Based on Principal Component Analysis

Jia Xiwu Zhou Jian LüQingyun Shen Wangyang Guo Ji

(College of Food Science and Engineering,Wuhan Polytechnic University,Hubei Collaborative Innovation Center for Processing of Agricultural Products,Wuhan 430023)

For guiding the quality improvement and new products development of the compound nutritional rice,the research was aimed to establish a quality assessmentmodel of compound nutritional rice based on its physical featureswith principal component analysis.Themain results showed that20 selected indicators could be grouped into fourmain components to reflect the palatability,cold-properties,degree of degradation and gelatinization within extrusion in respective steps.The assessmentmodelwas also tested through sensory evaluation,which proved a well consistency of the two methods.Principal component analysis could be used as a method for quality evaluation of component nutritional rice.

compound nutritional rice,principal component analysis,sensory evaluation,assessmentmodel

TS213.3

A

1003-0174(2015)07-0123-05

国家科技支撑计划(2012BAD37B03),粮食公益性行业科研专项(201313011-5)

2014-03-03

贾喜午,男,1989年出生,硕士,粮食、油脂及植物蛋白质工程

周坚,男,1960年出生,教授,粮食、油脂及植物蛋白质工程