针刺结合半夏白术天麻汤加减治疗颈性眩晕的临床观察

王 非 孙海东 孙永胜

(湖北省武汉市中医医院,湖北 武汉 430014)

针刺结合半夏白术天麻汤加减治疗颈性眩晕的临床观察

王 非 孙海东 孙永胜

(湖北省武汉市中医医院,湖北 武汉 430014)

目的观察针刺四神聪穴位为主联合半夏白术天麻汤加减治疗颈性眩晕的临床治疗效果。方法将64例患者按随机数字表法随机分为治疗组与对照组。治疗组用针刺四神聪、百会、风池等为基础穴进行辨证加减取穴,并结合半夏白术天麻汤加减治疗;对照组单用半夏白术天麻汤加减治疗,治疗4个疗程后,对比两组治疗前后椎-基底动脉血流情况以及疗效评定。结果治疗组总有效率为93.75%,高于对照组的75.00%(P<0.05);治疗后两组椎基底动脉平均血流速度(Vm)均有明显改善,治疗组改善更明显(均P<0.05)。结论针刺四神聪为主治疗颈性眩晕有较好的治疗效果。

颈性眩晕 四神聪穴位 半夏白术天麻汤 临床疗效

颈性眩晕常影响患者的工作效率和生活质量,西医常规予以抗眩晕及改善循环等对症治疗,但治疗效果不佳,且维持时间较短,容易反复发作。本病主要是指椎动脉颅外段受颈部病变的影响导致血流障碍引起的眩晕综合征[1]。又称为椎动脉压迫缺血综合征、颈后交感神经综合征等[2]。多数学者认为椎基底动脉缺血(后循环缺血)是引起颈性眩晕症状的主要原因,其原因有椎动脉受颈椎退行性改变卡压、椎动脉动脉硬化痉挛等[3]。笔者针刺四神聪穴位为主结合半夏白术天麻汤加减治疗本病。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 诊断标准参照文献[4]制定,中医证候诊断标准参照文献[5]制定。患者年龄<70岁;病程不少于1个月,眩晕症状发作次数不少于2次。排除标准:妊娠或准备妊娠及哺乳期妇女;耳源性、眼源性眩晕及其他心脑血管疾病引起的眩晕;不能按照治疗方案完成疗程者。

1.2 临床资料 选择2012年5月至2014年5月武汉市中医医院脑病科病房及门诊颈性眩晕患者64例。所有患者依照就诊先后顺序编号获得选取的随机数字,再对随机数字进行分组。64例患者分为治疗组和对照组各32例。治疗组32例,男性11例,女性21例;年龄39~69岁,平均年龄(46.44±10.68)岁;平均病程(25.85±4.76)个月。对照组32例,男性13例,女性19例;年龄42~70岁,平均年龄(47.11±10.13)岁;平均病程(24.26±4.49)个月。两组临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 治疗组予针刺四神聪为主,结合半夏白术天麻汤加减治疗。1)取穴:四神聪、百会、风池(双侧)、天柱(双侧)、大杼(双侧)。2)操作方法:患者取俯卧位,以75%酒精行常规皮肤消毒,选用安迪牌0.25 mm× 40 mm的无菌针灸针(贵州安迪药械有限公司),单手快速进针,针刺的方向、深度按照穴位针刺操作的要求进行,针刺入穴位后施以提插捻转等行针手法,以酸、麻、重、胀感为宜,使诸穴充分得气,得气后将低频脉冲电针治疗仪(上海医疗器械高技术公司)的导线接到天柱、大杼两穴,选择连续波,连续频率为2 Hz,强度以患者能够耐受且舒适为度,留针30 min,每日1次,每周5次,1周为1个疗程,共4个疗程。半夏白术天麻汤:姜半夏10 g,白术10 g,天麻10 g,茯苓15 g,陈皮10 g,竹茹10 g,枳实10 g,石菖蒲10 g,决明子20 g,石决明20 g,葛根15 g。服用方法:每日1剂,文火煎汁400 mL,早晚各200 mL温服。对照组给予半夏白术天麻汤加减治疗,中药处方及煎、服方法同治疗组。

1.4 疗效观察 1)经颅多普勒超声(TCD)检测。治疗前后行TCD检测,主要观察左侧椎动脉(LVA)、右侧椎动脉(RVA)、基底动脉(BA)平均血流速度(Vm)。2)疗效标准。参照1994年国家中医药管理局颁布的《中医病证诊断疗效标准》[4]制定。治愈:眩晕、头痛及其他症状、体征消失,可正常生活与工作。显效:眩晕、头痛及其他症状基本消失,眩晕偶有发作,且发作间隔时间长。有效:眩晕、头痛及其他症状明显减轻,但症状时有发作,病情不稳定。无效:眩晕及其他症状、体征无明显改善。

1.5 统计学处理 应用SPSS19.0统计软件。计量资料以(±s)表示,两样本均数比较采用t检验,计数资料采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

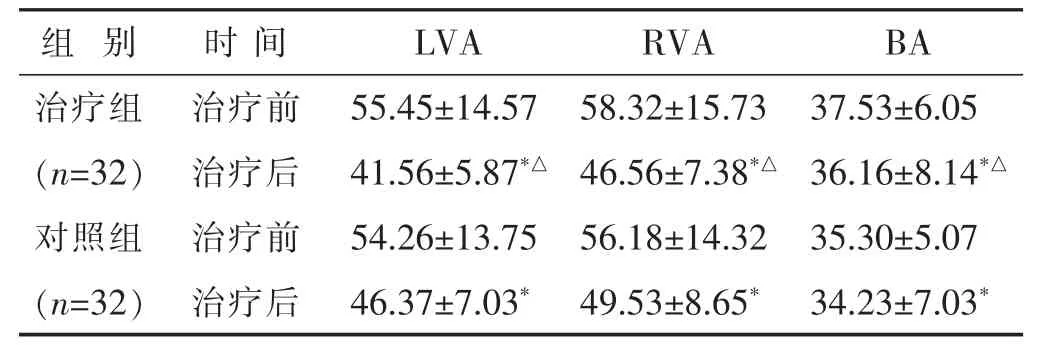

2.1 两组颈性眩晕患者治疗前后椎、基底动脉Vm的比较 见表1。两组治疗前比较,各指标无明显差异(P>0.05)。治疗后两组均较治疗前有明显改善,治疗组改善更明显(均P<0.05)。

表1 两组颈性眩晕患者治疗前后椎、基底动脉Vm的比较(±s)

表1 两组颈性眩晕患者治疗前后椎、基底动脉Vm的比较(±s)

与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。

组别时间 B A L V A R V A治疗组 治疗前 3 7 . 5 3 ± 6 . 0 5(n = 3 2) 治疗后 3 6 . 1 6 ± 8 . 1 4*△对照组 治疗前 3 5 . 3 0 ± 5 . 0 7 5 5 . 4 5 ± 1 4 . 5 7 5 8 . 3 2 ± 1 5 . 7 3 4 1 . 5 6 ± 5 . 8 7*△4 6 . 5 6 ± 7 . 3 8*△5 4 . 2 6 ± 1 3 . 7 5 5 6 . 1 8 ± 1 4 . 3 2(n = 3 2) 治疗后 3 4 . 2 3 ± 7 . 0 3*4 6 . 3 7 ± 7 . 0 3*4 9 . 5 3 ± 8 . 6 5*

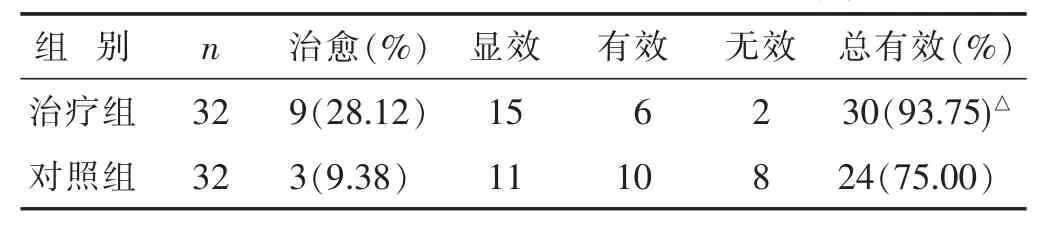

2.2 两组颈性眩晕患者临床疗效比较 见表2。治疗后,治疗组治愈率、总有效率均明显高于对照组(均P<0.05)。

表2 两组颈性眩晕患者临床疗效比较(n)

3 讨 论

颈性眩晕是指由于颈椎病理性或退行性改变导致椎基底动脉供血不足出现眩晕、头痛、或伴恶心呕吐等症状为主的综合征。从解剖上看,椎动脉起自于锁骨下动脉,自第6颈椎横突孔穿入,跨经上位6个椎体,由寰椎横突孔穿出后绕过寰椎侧块后方,跨过寰椎后弓的椎动脉沟,转向上方,经枕骨大孔入颅。近年来,颈性眩晕的发生率有不断上升趋势,并逐渐年轻化,由于长期低头伏案工作或上网娱乐,颈椎长期处于非平衡状态导致颈部肌肉痉挛,颈椎退行性改变或小关节紊乱卡压一侧或双侧椎动脉,从而引起椎动脉的颅外段受颈部病变的影响引起椎基底动脉供血不足而导致的眩晕综合征。

本病属中医学“眩晕”范畴,本病病位在头窍,病理性质不外虚实两端,虚者髓海不足,气血亏虚,清窍失养,实者为风、火、痰、瘀扰乱清空,临床上以头晕、眼花等为主症的一类病症。临床中应用针灸治疗颈性眩晕运用多年并取得良好的治疗效果,具有疗效显著、毒副作用小、操作简便等特点,是临床治疗本病有效方法之一。有研究显示针刺颈椎局部能改善颈部微循环,改善组织缺血和缺氧状态,调整脊柱平衡状态,缓解肌肉痉挛,减轻对椎动脉压迫及牵拉[6]。

四神聪穴为经外奇穴,居于巅顶,环绕于百会穴四周而布,根据腧穴的局部治疗特点知其可治疗头疾,其前后神聪位于督脉上,又督脉为“阳脉之海”,故该穴具有调节一身之阳气,使阴阳平衡,具有宁心安神,醒脑开窍,清利头目,明目聪耳之功效,可用于治疗头痛、眩晕、失眠、健忘、癫痫。《太平圣惠方》有“神聪四穴,理头风目眩,狂乱疯痫,针入三分”的记载。百会穴为督脉、手足少阳、足太阳、足厥阴经诸经之交会穴,具有平肝息风、升阳固脱、醒脑开窍之效。可用于治疗头痛、眩晕、失眠、健忘。《胜玉歌》中云“头痛弦晕百会好”。《针灸甲乙经》中云“顶上痛,风头痛……不可左右顾,百会主之”。常规西药主要作用在改善局部供血或解除血管痉挛,一般撤药后疗效欠佳,治疗不具有持久有效性。半夏白术天麻汤加减是向诗余教授治疗痰湿中阻型眩晕的经验方,主方由二陈汤去乌梅,加天麻、白术、大枣而成;方中半夏辛温而澡,为治燥湿化痰、温化寒痰之要药,尤擅治疗脏腑之痰;天麻味甘性平,擅平肝潜阳,息风止痉,祛风通络,本品既息肝风,又平肝阳,为治眩晕头痛之要药。又因脾为生痰之源,故又用白术健脾燥湿,本品甘苦性温,主归脾胃经,被前人誉为“脾脏补气健脾第一要药”;陈皮、茯苓、半夏、甘草的配伍源于宋代《太平惠民和剂局方》中的二陈汤,此方主治各种湿痰证。陈皮味辛苦,性温,入脾肺经,擅燥湿化痰,理气健脾,气畅则痰化,湿去则痰不生。茯苓性平味甘淡,归心脾肾经,善渗泄水湿,使湿无所聚,痰无源所生。《世补斋医书》云“茯苓一味,为治痰主药,痰之本,水也,茯苓可以行水。痰之动,湿也,茯苓又可行湿”。诸药相伍,共奏风息痰消之功,诸症自和[7-8]。

颈性眩晕传统针灸、中药治疗效果理想,但本病容易反复发作,这就要求患者注意颈椎的护理,主要包括颈部避免受凉,少低头,枕低枕头,积极参加体育锻炼,保持颈椎的正常生理曲度非常重要。经过以上的系列探讨,针刺四神聪为主结合半夏白术天麻汤加减治疗颈性眩晕(痰湿中阻证)疗效显著,值得临床中推广。

[1] Hong L,Kawaguchi Y.Anterior cervical discectomy and fusion to treat cervical spondylosis with sympathetic symptoms[J].J Spinal Disord Tech,2011,1:11-14.

[2] 薛爽,王国相.什么是颈性眩晕[J].中国脊柱脊髓杂志,1999,9(5):297-300.

[3] Cevik R,Bilici A,Nas K,et al.Non-invasive evaluation of verte-bral artery blood flow in cervical spondylosis with and without vertigo and association with degenerative changes[J]. Clin Rheumatol,2010,29(5):541-546.

[4] 国家中医药管理局.中华人民共和国中医学行业标准:中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:186-187.

[5] 中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:105-109.

[6] 朱恪材.颈椎牵引和针灸综合治疗颈性眩晕120例疗效观察[J].颈腰痛杂志,2004,25(1):9.

[7] 谢鸣,贺又舜,樊巧玲.方剂学[M].北京:人民卫生出版社,2004:418.

[8] 高学敏,张廷模,张俊荣,等.中药学[M].北京:中国中医药出版社,2005:4.

R246

B

1004-745X(2015)08-1463-02

10.3969/j.issn.1004-745X.2015.08.056

2014-10-13)