罗信耀和他的北京旗俗书写

文 季剑青

罗信耀和他的北京旗俗书写

文 季剑青

《小吴历险记》封面

在《小吴历险记》初版的序言中,罗信耀称自己是一个北京人(Peking-jen),并为此而感到骄傲,作者似乎没有必要提及自己的旗人出身。不过,书中所描写的北京市民的日常生活,和旗人风俗之间是否存在着某种联系呢?

1939至1940年间,沦陷时期北平的一份英文报纸《北平时事日报》(Peking Chronicle)上,连载了一部题为“小吴历险记”(the Adventures of Wu)的故事,通过虚构的主人公小吴的经历,生动地描述了北平市民的生活习俗,反响非常热烈。应读者的要求,作者很快将其修订汇编为《小吴历险记——一个北京人的生命周期》(The Adventures of Wu: the Life Cycle of a Peking Man)一书,分两卷由北平时事日报社分别于1940年和1941年出版。英文版之后,很快就出版了式场隆三郎翻译的日译本。1944年,周作人读了该书的日译本,给出了这样的评价:“叙述北京岁时风俗婚丧礼节,很有趣味,自绘插图亦颇脱俗”。1987年,日本平凡社又推出了藤井省三等人译的第二个日译本,书名改作《北京风俗大全》。遗憾的是,这本书到现在还没有中译本。

这部书的作者署名H.Y. Lowe,从日译本中我们知道其中文名为罗信耀(1908-1992)。关于他生平经历的材料很少,目前所知道的是他是满族人,曾用名震寰,幼年家境贫寒,主要从事英语翻译工作。1932年曾去美国,后结识埃德加・斯诺(Edgar Snow)并协助其工作。他在《北平时事日报》上发表“小吴历险记”,也是受到斯诺的鼓励。新中国成立后罗信耀在中国科学院对外联络局工作,主要从事对外文件和科技论文的翻译。除了《小吴历险记》,1942年北平时事日报社还出版了他的另一本英文书《中国戏剧本事》(Stories from Chinese Drama),这大概是他仅有的两部著作。

罗信耀是满族人,“罗”这个汉姓大概是他后来改的,根据满族人的老姓和汉姓之间的对应规律,“罗”对应的满族老姓可能是伊尔根觉罗、呼伦觉罗、萨克达、索绰络等。语言学家罗常培即是满洲萨克达氏。无论他的满族老姓是什么,他出身于北京的满洲旗人家庭应该是没有什么疑问的。在《小吴历险记》初版的序言中,罗信耀称自己是一个北京人(Pekingjen),并为此而感到骄傲。1940年前后,八旗制度早已成为历史,旗人把自己当作北京人是很自然的,而在一部面向英文读者的介绍北京风俗的书中,作者似乎也没有必要提及自己的旗人出身。不过,书中所描写的北京市民的日常生活,和旗人风俗之间是否存在着某种联系呢??

清末旗人新娘

《小吴历险记》的主人公小吴,是一个北京吴姓家庭里的小名“小秃儿”的男孩。作者从他的出生写起,一直写到他长大结婚妻子怀孕,仿佛完成了一个“生命周期”(life cycle)。这本书以他的成长为线索,穿插起北京的各种岁时风俗,如借小吴爷爷的去世写丧葬的习俗,借小吴奶奶去娘娘庙为小吴祈福,详细描绘妙峰山香会的盛况,诸如此类,故事中的人物只起到引子的作用,并不承担叙事功能。从书中间或提及的时代背景推断,小吴大概出生于1915年前后,差不多在1939年即作者动笔时结婚。这正是北京旗人开始放弃旗人身份逐渐与北京人融为一体的历史时期。

故事开篇提到吴家居住在东城礼士胡同,虽然清代实行旗民分城居住的制度,但嘉庆道光以降涌入内城的民人就开始不断增加,庚子以后基本上已形成旗民混居的态势。单从吴姓本身也很难判断其族群归属,旗人中的汉军以及满洲旗人冠姓后都可能姓吴。从《小吴历险记》整体的叙述来看,作者更像是把吴家看作汉族,书中除了吴家,只有少数地方提到了满族或旗人。小吴爷爷有一个旗人朋友住在同一条胡同里,是妙峰山进香团体中一个茶会的老都管,妙峰山的香会有文会和武会之别,许多参加武会的都是满族人,他们喜欢“耗财买脸”。小吴有一个小学同学姓金,出身于清朝宗室,即俗语所谓的“黄带子”,他对养鸽子情有独钟。书中还提到清末端午节满族王公贵族赛马的习俗。除此之外,书中几乎没有提到旗人或满族,这寥寥几笔更像是某种点缀。

考虑到民国初年以来北京旗人主动或被迫地融入一般市民阶层中的历史事实,不难理解作者作为“北京人”有意淡化北京风俗的满族色彩的用意。尽管如此,北京风俗中有一些明显属于旗俗的特征,在《小吴历险记》中仍有表现,也正是在这些地方,暴露出吴家属于旗人家庭的本来面目。

最能说明这一点的是第二卷最后两章对小吴订婚和结婚过程的描述,作者由此详尽地记述了20世纪30年代北平市民阶层的婚俗。吴家相中的是祁家的女孩,一开始是两家交换“门户帖”和“小帖儿”,了解各自的家世职业和男女双方的生辰信息,吴家还要去命馆勘定这桩婚姻是否吉利,接着两家互相到对方相看,均表示满意后,吴家给祁家送去定亲的礼物,亲事便算定下来了,即所谓“放小定”。接下来是“放大定”,吴家准备“通书”,即告知婚礼的正式通知,发通知前须正式通报祁家,即“过礼”,同时准备一系列物品送给女家,包括衣物床被首饰,一对家养的鹅,龙凤饼、酒和红糖等,有一些家庭还给大媒送火腿和羊腿,以示犒劳之意。接下来便是过嫁妆,包括家居生活物品,有的还送整套家具。到了结婚当天,吴家派出轿子和迎亲队伍去祁家迎娶新娘,迎亲的队伍中,有执事举着十二对“牛角灯”,以前娶亲都在晚上,这些灯能起到照明作用,现在它们只是一种装饰。新娘离家前须吃“离娘饭”。轿子到达吴家后,紧挨着门放下,新郎的父亲在门槛上放置一个金漆木制马鞍,并且让新郎向门的方向射三支空箭,以驱除邪气。喜宴中准备“子孙碗”,碗中盛着没有煮熟的饺子,新郎新娘吃后,有一些小孩就问“生不生”,新郎或新娘答曰“生”,取吉祥义。新娘还须行拜见夫家亲戚之礼,谓之“分大小”。休息前,新郎新娘坐在床边,肩并肩吃“长寿面”。吃完面条所有人离开洞房,整个婚礼便结束了。

清末旗人婚礼的迎亲队伍

就北京婚俗的大致情形而言,满族和汉族并没有太大的差异。清朝入关以后,在吸收汉俗纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎等婚娶六礼的基础上,旗人逐渐形成了自己的婚俗。换言之,旗人婚俗已经容纳了许多汉地的礼俗,但还是保留了很多自己的特点。如上文中“放小定”、“放大定”、“分大小”等皆是旗人婚俗特有的术语,过嫁妆时送家具、问新娘“生不生”也是旗人特有的习俗,直到30年代仍是如此。而新娘进门时“射三箭”,更是反映了满族除邪去祟方面的原始观念。其中最有意味的是迎亲队伍中执事举着的“牛角灯”,它是满族夜婚制习俗的遗留物。

满族的夜婚制由来已久。作为游猎民族,满族还残存着部落抢亲的遗迹。因为抢婚多在夜间举行,须高举灯球火把,后来便逐渐发展为夜婚制。清代北京旗人确实有夜间娶亲的习俗,直到清朝末年,那桐之子结婚时,仍是“丑刻迎娶新人过门”。不过这在当时已很少见,多数旗人娶亲都已改成白天,到了20世纪40年代,只有乡间还保留着夜间婚娶的习俗,北平城里都是白天了。尽管如此,迎亲队伍的仪仗中还保存着牛角灯的装饰,成为体现满族婚俗独特性的物件。

有趣的是,对旗人来说,夜婚制和牛角灯不仅不是某种野蛮习俗的残留,反而证明了满族婚俗合于古礼。清末震钧曾撰有《满洲婚祭礼合仪礼考》一文,证明满洲婚俗合于《仪礼》,如称“婚期以夜,日入三商为婚也”,《仪礼・士昏礼》郑玄注云:“士娶妻之礼,以昏为期,因而名焉。必以昏者,阳往而阴来。日入三商为昏”,又云“其娶也,舆前导以角镫数十,《仪礼》之执烛前马也”,“角镫”即牛角灯,这是比附《仪礼・士昏礼》中“从车二乘,执烛前马”一语,郑玄注云“:执烛前马,使徒役执炬火,居前道”。震钧进而发挥说,“《仪礼》古人传为殷礼,然则满洲礼固殷礼也”。

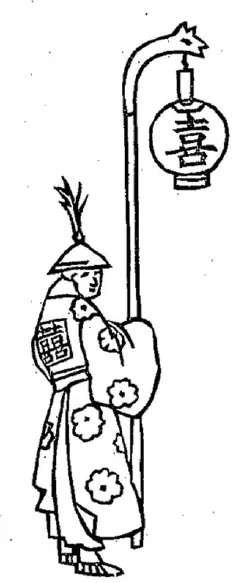

牛角灯

需要指出的是,视夜婚制为古礼并不只是震钧一个人的看法,40年代金受申也说“古礼婚娶都是夜间”,出身满族的当代民俗学家常人春亦持此种观点,他在《老北京的风俗》一书中写道:“前清,十分讲究金灯执事等仪仗。民谣所谓‘宫灯、戳灯十二对,’其实不止于此。因为当时满族人为了符合古代婚礼之意,多在夜间迎娶,所以,很重视灯笼火把,因为它有实用价值。当时,迎娶行列照例是以牛角透明质,上绘红双喜图案的高架灯十六对、二十四对、三十二对不等。这乃是从《仪礼》‘执烛马前’的风俗演变而来的。”常人春把满族的夜婚制看作是为了符合古礼而创造出来的,实际情形可能恰恰相反,正是为了掩饰夜婚制属于部落习俗的残留这一点,才发明了这样一套将其元典化的叙述。虽然我们尚缺少直接的材料证明这一点,但不难想见,这种比附古礼的说法,把对久远旧俗的历史记忆,改装成对经典的直接验证,从而证明了满族风俗的典范性,对于满族人显然具有很大的吸引力的,流传久远也就不足为奇了。

《小吴历险记》提到迎亲队伍仪仗中的牛角灯的地方,旁边有一幅作者手绘的插图,画的正是执事手举牛角灯的样子。【插图:牛角灯】图下方有作者的说明,其中云:“这让人们想起夜间举行婚礼的古代风俗”。从这句话可以推断,罗信耀应当了解并且认同夜婚制为古礼的元典化叙述。然而,由于《小吴历险记》掩盖了吴家的旗人身份,这句话便产生了别样的修辞效果,它使读者不假思索地相信,这是属于北京人的古老风俗。对于西方语境中的英文读者来说,《小吴历险记》是对即将消逝的北京人“古老生活方式”的记录,书中记述的多姿多彩的北京风俗,正是这种“古老生活方式”的表现。关于夜婚制之“古老”的叙述,恰恰有意或无意地配合了西方人对北京的想象。由于罗信耀把旗俗作为普遍意义上的北京风俗来记述,于是一种旗人特有的习俗及其残留,便成为证明北京风俗之古老的绝佳材料,这或许是《小吴历险记》的作者和读者都始料未及的事。更具反讽意义的是,夜婚制和牛角灯所引发的对古代的想象,不过是满族自己的发明,它掩盖了满族婚俗自身的族群起源。从更宽广的视野来看,满族婚俗的曲折演变以及对它的叙述,正是一个少数民族在日常习俗和文化心理两个层面,融入北京乃至整个中国文化之中这一漫长历史过程的生动见证。

作者系北京市社科院文化研究所副研究员