大河报融合发展的理念与实践

王自合

【摘要】在推进传统媒体与新兴媒体融合发展的过程中,大河报秉持“互融互粉”的理念,围绕“融合”大胆创新,资助构建全媒体信息平台,着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新媒体产品,重构内容生产模式,不断增强媒体平台的吸引力、影响力,使自身的用户由百万级向千万级跃升。

【关键词】互融互粉;平台化;移动化;创新

今年6月,在人民网研究院发布的“报纸移动传播百强榜”中,大河报排名第12,在都市报中荣居第6名。世纪华文发布的“全国都市报媒体客户端下载量排名”显示,大河报已两个月(9月、10月)高居榜首。近年来,大河报按照“互融互粉”的理念,全力推动报纸和新兴媒体融合发展,取得了巨大的成绩。

一、大河报融合发展的理念——互融互粉

大河报在探索媒体融合发展的过程中,提出了“互融互粉”的发展理念。所谓互融互粉,就是在媒体融合发展中,坚持以人为本,从用户角度出发,打通内外机制壁垒,共享资源,进而实现共荣共赢。

(一)互融

所谓互融,就是要打通各个媒体平台、形态,实现资源共享,进而实现共荣共赢,具体包含三个方面:

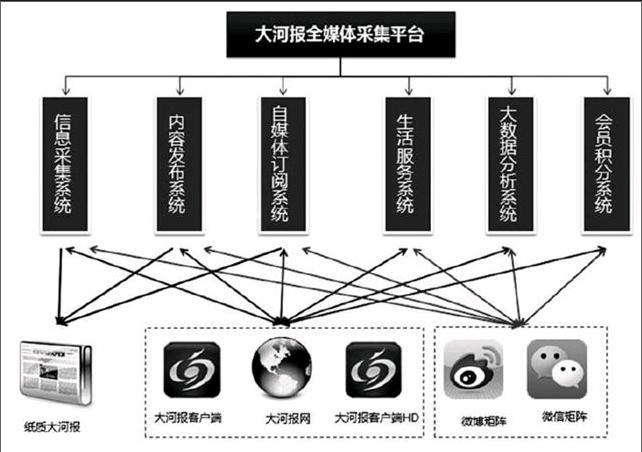

1.打通报社内部传播介质。提出构建基于云计算、大数据技术的内容收集、挖掘、检索、调用、推送平台,由信息采集系统、内容发布系统、自媒体订阅系统、生活服务系统、大数据分析系统等几大系统构成,其信息采集系统一是全面收集互联网和移动互联网上的所有信息进行分类整理,二是集纳报业集团所有媒体采集到的新闻,三是汇总所有用户和读者的反馈;其内容发布系统可以直达所有的传统媒体和新兴媒体的发布平台,并使各平台之间形成良好的关联性和集成性。同时,根据用户的浏览记录,利用大数据分析系统,掌握用户的行为偏好和关注热点,主动向用户推送匹配度较高的新闻和服务。

2.打通报社内部体制机制。大河报新媒体中心建立有较为完善的运营制度:早晚两班发布更新,保证重大新闻快速反应;多人信息采集,专人信息发布,保证监控无盲区;重要信息多重审核,把好内容政治关。与此同时,新媒体中心还和报社采编部门建立起高效互通机制,并每天参加大河报的编前会,在重大报道、报网互动等方面,可保证采编资源的及时调配,相关宣传精神的快速传达。大河报还初步打通了采编人员的评价体系。一方面,报社其他部门的采编人员在新媒体发表稿件,考评中心就会将相应的分值计入其月度考核任务;另一方面,报社针对新媒体设立月度的“新媒体创新奖”;此外,考评中心每周对新媒体人员进行业务指导,以点击率、转载率等后台数据为依据,对一周内播发的内容进行优劣评判,并详解其原因。

3.媒体与社会机构进行融合。处于复杂社会关系之中的媒体,要想提高美誉度、赢得良好的口碑,必须与外界建立起水乳交融的关系。2014年6月,大河报与14个省辖市的多家主流媒体或媒体集团组建合作联盟,实现内容、技术的优势互补和资源共享,首创媒体融合发展的“河南模式”。大河报客户端“个性订阅”功能开通后,启动了与政府、媒体、教育、医疗等机构的合作,先后邀请“清风中原”等机构微博入驻客户端,丰富了内容资源,也服务了民生。

(二)互粉

所谓互粉,则是以人为本、用户至上的发展理念和融合手段。具体包含以下四个方面:

1.品牌与粉丝之间平等对话。当前,媒介环境已经发生巨大变化,已经不是单向的、一对多的大众传播时代。互联网时代的传播突出人与人之间的交互,更加强调平等对话。大河报微博编辑适应传播语境的变化,大量运用网络语言编发新闻、与粉丝交流,被网友亲切地唤作“大河君”。大河君在交流中也与读者建立了更多的情感联系,成为“人格化的大河报”。

2.最大限度满足用户需求。互联网思维实际上是一种“用户至上”的思考方式,首先是把内容做到极致,坚持做到编发新闻最快速、最丰富、最优质、最接地气;其次是根据用户在不同时段阅读习惯的不同,提供早间新闻、午间轻松、晚间悦读等不同种类的资讯产品。在技术层面,根据用户的个性化需求,在客户端开设“订阅”频道,为其定制分众化的、有针对性的信息产品。

3.用户生产内容。一般认为,Web2.0和Web3.0的相继流行,UGC(用户生产内容)功不可没。随着移动互联网的发展,网上内容的创作又被细分出PGC(专业生产内容)和OGC(职业生产内容),这三种模式各有市场。大河报在坚持OGC的基础上,对三种资源进行整合利用。大河报本身就是一个专业的内容生产组织,始终保持“河南新闻第一出口”的地位,OGC是其核心竞争力。同时,在客户端上引入自媒体,组织专业的内容生产,PGC的优质内容,也作为线索推荐给记者,由记者采访写作,拓展新的价值点。UGC方面,大河报实时整合网友对热点新闻的评论,邀请网友参与问卷调查、直播互动、创作分享等,既丰富了内容,又满足了长尾需求,还大幅节省了采编成本。

4.在媒体融合的过程中,必然是有破有立,有解构也有建构。互融互粉的成功之处在于,在解构的同时把建构工作做得很扎实。建构不是简单的重建,互融互粉是一个立体的复合型的融合过程,保持了品牌的一致性。通过融合发展,报纸过去的单一阅读模式升级为全媒体立体互动阅读模式,直接影响受众从百万数量级迅速攀升至千万数量级甚至更高,形成一个全新的多维传播网络。

二、大河报融合发展的产品体系

在上述理念的指引下,大河报以用户为中心、以内容为主导、以技术为驱动,构建了一个以全媒体采集系统平台为核心的“中央厨房”,包括信息采集系统、内容发布系统、自媒体订阅系统、生活服务系统、大数据分析系统、会员积分系统等多个子系统,实现了传统媒体和新兴媒体的互融互粉、优势互补、一体发展。

(一)信息采集系统

全媒体采集平台中,信息采集从单一的记者供稿的方式,扩展为通过智能抓取、RSS源订阅、自媒体发布、论坛发帖、微博微信爆料等多元化、多渠道的方式,增加了新闻来源的多样性。同时,用户在提供线索信息时,可使用图文、音频、视频等多媒体模式,使线索信息的真实性可以鉴别。所有线索信息统一汇入线索库供记者选择。大河报还通过数据分析对从每天晚上截稿到第二天上午采前会的时段中所发生的重要新闻进行梳理,梳理的结果供采前会使用,采访部门将其作为确定记者当天采访选题的重要依据之一。记者在确定新闻选题后,迅速对新闻内容进行深入采访和挖掘,形成稿件,完成新闻采写工作。endprint

(二)内容发布系统

纸质大河报囿于版面和表现形式的限制,往往只能进行文字和图片报道。全媒体内容发布系统改变了单纯将报纸内容搬上网络的传统模型,除图片、文字、音频、视频等多种形式外,将评论、报名、调查、投票、活动等模块纳入到内容信息的生产和发布过程中。内容编写过程中也可利用调查、直播、投票等互动模块,直接和用户互动,完成全方位、立体化、互动式的新闻报道。

(三)自媒体订阅系统

自媒体时代,人人都有“麦克风”,都是新闻的传播者。大河报全媒体矩阵充分重视自媒体的声音,除了独家媒体内容的发布外,通过自媒体平台引入更多原创内容,借助大河报强大的影响力,最终实现和用户的多渠道直接沟通,形成强大的传播合力。

(四)生活服务系统

生活服务系统与自媒体平台相结合,鼓励包括衣、食、住、行等多领域的商家入驻,将报纸上的平面信息转移到新媒体阵营,形成了集信息发布、互动交流、社交网站、电子商务于一体的立体化生活信息服务平台。

(五)大数据分析系统

大数据分析系统对所有用户的登录频率、浏览板块时间、浏览记录等操作数据进行分析研究,利用频繁模式和关联度挖掘,找出用户可能感兴趣的内容加以推送,可以大幅增加用户浏览时间和黏性。在此基础上,通过聚类技术将用户群体分类,为客户提供广告投放服务,能保证较高的转化率。

(六)会员积分系统

网友在使用大河报移动端产品时,可根据相应的操作获取相应的积分和金币。会员积分系统与生活服务系统打通,用户可使用积分和金币兑换相应的礼品或者优惠券,增强用户的参与度。

三、大河报融合发展的特点

大河报的媒体融合,遵循互联网时代的信息传播规律,具有以下特点:

(一)移动化

大河报在充分利用自身内容生产优势的基础上,将移动平台的发展放到了第一位,建设了拥有自主知识产权的产品——大河报客户端及全媒体采集系统平台,并大力发展微博、微信等第三方平台产品,通过各种移动终端与读者、用户、粉丝进行平等的交流对话。在信息获取上,利用客户端、微博、微信等移动平台获取新闻线索;在内容输出上,以WAP网站、客户端、微博、微信等移动终端为载体,随时随地将最新的新闻信息传递给用户,实现了新闻内容及资讯的全天候、全形态的采集与发布。

(二)社交化

大河报以拟人化的“大河君”的形象,利用微博、微信、客户端、直播等平台,与读者、粉丝进行亲密的互粉、互动,通过分享、转发等功能,实现新闻内容的长尾化传播。正是由于这种社交化的行为,使读者感到与大河报之间不再有距离,可以随时、随地进行沟通与交流。读者之间,也可以通过系统中的即时通讯模块,实现互动交流。由于地域接近,这种交流能够带来更加精准的内容信息,也为电子商务的发展打下了坚实基础。

(三)服务化

大河报专业的采编团队对繁杂的信息内容进行筛选过滤,利用教育、旅游、汽车、地产、理财、健康等专刊的资源优势向生活服务领域拓展。截至目前,大河报已开通近百个微博、微信账号,形成了覆盖生活各个方面的矩阵群,服务了更多的读者和用户。大河报还通过大河报客户端、大河报网、微博、微信等线上平台组织活动、聚拢用户,打造电子商务平台,形成线上消费、线下执行的O2O闭环,有效拓展了业务范围,改善了传统纸媒的商业模式。

(四)平台化

大河报在自身全媒体矩阵的建设中,非常重视平台化的发展战略,将全媒体采集系统、集成内容发布系统、自媒体订阅系统、生活互动系统从基础数据层面打通,各个系统互通互融,共享用户会员体系。其中,以信息采集系统、内容发布系统为核心,以大数据平台分析为基础的全媒体采集系统平台,一方面实现了自身内容信息的整合,另一方面将微博、微信等第三方平台接入,为内容整合和输出拓展了更多的渠道。在自媒体平台建设中,将全媒体采集系统向社会开放,打破传统媒体的内外边界,建立全社会共同参与的内容共享、共建、共赢的开放平台。生活服务系统实现了报纸和用户之间的互动,为用户带来全方位的生活服务信息。

(五)大数据化

大河报针对本地信息内容进行深度挖掘和加工处理,在对重大新闻事件进行报道时,为受众提供了更加丰富的信息。还通过对网站、客户端、微博、微信等用户的浏览数据进行采集和分析,实现对用户数据的管理、挖掘和开发,根据用户偏好,选择其感兴趣的内容,进行分众化的内容推送,满足了用户的个性化需求,增加了用户黏度。同时,通过科学的分析框架,对数据进行分析,获得用户兴趣图谱、行为轨迹及消费趋势,构建全新的营销体系。

四、大河报实现互融互粉的途径

大河报在探索媒体互融互粉发展的实践过程中,通过拓宽传播渠道、搭建自媒体平台、提升内容品质等方式,扩大了媒体的影响力,增强了传播效果,打通了两个舆论场。

(一)拓宽传播渠道,增强传播效果

传播渠道是传播过程中的重要一环,渠道的融合也是媒体融合的关键一步。大河报通过拓宽传播渠道,增强了传播效果。

1.通过优势互补突破时空局限。新媒体的传播不受时空限制,在纸媒受到诸如冰雪封路难以送达、休刊等限制时,新媒体则可以补上短板,成为持续为公众提供资讯服务的载体。2013年春节,大河报发起“停刊不停报”活动,用新媒体平台弥补节日期间没有报纸的问题,满足了读者用户对资讯的需求,提高了大河报的传播力,在全国范围引起热议。在此次活动中,大河报调动旗下官方微博、3G手机网站、官方微信等新媒体平台,采编人员进入全媒体工作状态,保持了春节长假7天168小时的新闻不断点、服务不落幕。大河报记者原发新闻、资讯条数平均每天超过50条。这些原创新闻资讯也使大河报成为春节期间河南唯一原创新闻的发源地。据新浪微博统计,在春节期间上网人数较日常下降40%的情况下,大河报微博依然保持了较高的活跃度和影响力,转评数有3万条,日均浏览量超过30万,借此,大河报微博在全国百强媒体微博中的影响力至少提高了5个名次。endprint

2.通过与其他机构合作实现借力传播。无论影响力有多大,单个媒体的传播范围总是有限的。大河报新媒体利用大河报的品牌影响力等资源,与相关机构形成了良好的互动合作机制。2014年7月26日,大河报联合中国郑开国际马拉松赛组委会、河南省慈善总会、河南省青少年发展基金会等发起的“鸡蛋换学费 为爱马拉松”在郑州绿博园正式开跑。2000多名爱心人士齐聚一堂,其中既有70多岁的老人,也有4岁多的儿童。活动为寒门学子募集到140多万元助学金,260多名寒门学子每人拿到了5000~1万元的助学金,顺利地走进了大学课堂。大河报“鸡蛋换学费 为爱马拉松”公益长跑,是在媒体融合发展大背景下,用产品思维联合社会机构推介“媒体制造”的一次融合创新微实践。这种合作模式目前已经成为大河报在网络阵地中提升影响力和传播效果的重要手段。

(二)构建自媒体平台,提高内容整合力

当前,市场上很多自媒体生产的内容往往是碎片化、分众化的。大河报依靠品牌影响力和号召力,发挥内容生产方面的优势,将碎片化的自媒体及自媒体信息进行整合、引导,组建成强大有序的自媒体平台。自媒体平台的构建,找到了适应受众需求的最佳内容生产方式。

集聚到大河报自媒体平台上的自媒体大致有三大类:第一类是党政机关及传统媒体开办的自媒体。此类自媒体可实现政务机构与网民之间的良好互动,让执政更加透明;还可收集舆情及各类民生信息,为政府决策提供参考。第二类是分散的、自发的自媒体用户。互联网时代,在众多的网民中涌现出很多影响力较大的网络名人大V、意见领袖,他们或在某一行业领域有所专长,或依靠独特的内容吸引众多粉丝。主流媒体通过网络名人大V间接团结更多网民,在抢占舆论阵地方面就能够取得事半功倍的效果。第三类是与社会各行业相关的企业、团体、个人等的自媒体。互联网时代,企业通过自媒体营销,推广自身品牌,在与用户的互动中,进一步刺激消费,形成良性循环。在大河报自媒体平台上,权威可信的观点、主流有力的正能量、贴心及时的服务得到了整合。

(三)提升内容品质,扩大影响力

只有优质的内容对受众才是有价值的,才能不断提升媒体影响力。大河报通过不断提升内容品质,扩大了影响力。

通过专业的报道提升公信力。在媒体融合过程中,大河报坚持内容品质第一,通过专业的新闻生产引领社会秩序的构建。2014年9月13日(周六),开封一女童被热油严重烧伤。大河报在客户端首发此消息后,立即更新到微博,并联合新浪微公益发起捐款救助活动。该活动被河南省慈善总会认领后,又很快被新浪微公益各个平台推送至醒目位置,博文被微公益、新浪公益、环球时报、新浪河南等转发。短短30个小时,就募集到1500多人的50120元捐款。周一,报纸开始跟进,连续3天共发布5个版面的深度报道、后续追踪报道。新媒体与传统媒体深度互动,事件影响不断扩大。一周时间,话题阅读量超过600万,参与讨论1万人次。来自线上线下的捐款记录形成“112米爱心账单”,并最终汇成152万元救命善款。河南省委宣传部部长赵素萍认为,“这是一次非常成功的媒体融合联动报道案例”。

(四)加强创新,打通两个舆论场

媒体融合的出发点在于抢占舆论阵地,传播主流声音。大河报通过新的传播渠道,利用互联网的话语体系,将重大主题报道和民生报道进行有机结合,实现了政治任务和读者口碑的完美统一。

2014年河南省两会期间,大河报客户端运用专题、直播、互动等形式,进行全方位的两会报道。大河报客户端登录河南省人大会议安全智能终端,通过信息推送,使与会代表第一时间了解两会最新动态。一些与会代表说:“大河报客户端成了我的手表,时不时我就要拿出来翻一翻。”报纸则侧重从代表、委员议案、提案及会议现场的角度,重点报道具有普遍意义的民生问题。这些话题涉及住房、医疗、就业、教育、环境及交通等,件件关乎民生,都是党和政府着力解决的问题。传统媒体与新媒体互相配合推出的报道,有效引导了舆论,既增强了重大主题报道的宣传效果,也服务了广大读者和用户。

在全体大河报人的共同努力下,目前纸质大河报发行量保持在百万份,大河报微博(新浪、腾讯)粉丝总量560多万,大河报客户端下载量350多万,微信粉丝总量40多万,再加上大河报官方网站等其他平台的用户数,大河报的受众超越千万。这些数字足以说明,大河报探索出了一条切实可行、较为成功的媒体融合之路。

(本文为中宣部“四个一批”人才资助课题“区域强势媒体融合发展研究”的部分内容)

(作者为河南日报报业集团编委委员、大河报社社长)

编校:赵 亮endprint