言语产生老化中的抑制损伤:来自不同任务的证据*

陈栩茜 张积家 朱云霞

(1华南师范大学心理学院/心理应用研究中心, 广州 510631)(2中国人民大学心理系, 北京 100872) (3河南天虹文化传媒有限公司, 郑州 450000)

1 前言

语言能力是人类认知能力的直接体现(Schneider,Plank, Eysholdt, Schützenberger, & Rosanowski, 2010),也是人类意识表达的重要途径。然而, 随着年龄增长, 人类的语言能力也在随之发生变化。在成年晚期, 人类的言语理解能力保持较好甚至有所提高,而言语产生能力却呈现出下降趋势, 即存在着言语产生的老化(Burke & Shafto, 2008; James & MacKay,2007)。言语产生是从组织交流意图, 激活概念, 提取词义、句法和语音信息, 到控制发音器官发出声音的过程。基于此, 从概念产生、语音激活乃至篇章产生中的言语老化都引起人们的兴趣。常态言语老化(排除由于器质病变引起的老化)研究主要集中在舌尖效应(the effect of tip of the tong, TOT)(Abrams, 2008; Abrams, Trunk, & Merrill, 2007;Hanley, 2011; Shafto, Stamatakis, Tam, & Tyler,2010)、词汇流畅性(Verbal fluency) (陆爱桃, 张积家, 莫雷, 2008; Sutin et al., 2011)、Stroop效应(Augustinova & Ferrand, 2012)和偏题言语(Arbuckle& Gold, 1993; Burke, 1997; 尹述飞, 彭华茂, 2013)上,并根据研究结果提出关于言语产生老化的理论, 抑制损伤假说(Inhibition Deficit Hypothesis) (Mortensen,Meyer, & Humphreys, 2006)就是其中之一。

抑制是执行功能中最基本的因素, 它限制无关信息进入工作记忆或在工作记忆中保持, 减少无关信息对认知的影响。抑制功能受损, 无关信息被激活、保持与提取, 人对目标信息的加工就会受影响(肖二平, 张积家, 陈穗清, 2010; 周治金, 2002)。研究表明, 伴随着个体的老化, 脑体积及脑血流量呈现出下降趋势, 尤其是在额叶、颞叶等与控制加工有关的区域表现得最为明显(Rodrigue, Kennedy, &Raz, 2005)。抑制机制衰退是导致认知老化的主要原因(Hasher & Zacks, 1988), 包括选择性注意、语言和记忆等(Cansino, Guzzon, Martinelli, Barollo &Casco, 2011; Engelhardt, Corley, Nigg, & Ferreira,2010; Murphy, Daneman & Schneider, 2006)。抑制损伤是与年龄相关的言语产生缺陷的基础(Gernsbacher& Faust, 1991)。不同年龄的人的抑制能力不同:年长儿童的抑制能力优于年幼儿童(Harnishfeger &Pope, 1996), 年轻人的抑制能力优于老年人, 抑制效率随着个体老化逐步下降(Stoltzfus, Hasher,Zacks, Ulivi, & Goldstein, 1993)。

在探讨老年人的抑制老化时, 研究者主要采用Stroop任务和话题任务。在经典Stroop任务中, 词汇语义的自动激活是高水平激活(陈俊, 刘海燕,张积家, 2007)。老年人与儿童比中青年表现出更大的 Stroop效应量(林仲贤, 张增慧, 刘颂, 1991;West & Alain, 2000)。在话题任务中, 老年人比年轻人更容易在谈话中偏离话题, 内容出现较多的冗余(尹述飞, 彭华茂, 2013)。在自传式话题任务中, 比起年轻人, 老年人使用更多词汇来表达一个特定观点, 伴有更多的言语不流畅(如更多的“嗯”、“嗯啊”等非词汇插入) (Bortfeld, Leon, Bloom, Schober, &Brennan, 2001)。Altmann (2004)认为, 老年人通过增加词汇量来掩盖在概念及词汇提取中的困难。抑制损伤假说认为, 偏题言语老化源于老年人在抑制无关信息时的能力不足(Arbuckle, Nohara-LeClair,& Pushkar, 2000)。这种抑制老化效应并不总是出现。在图片描述话题任务中, 就未发现偏题言语(James, Burke, Austin, & Hulme, 1998)。这可能与图片描述话题任务过于简单有关(Arbuckle et al.,2000)。

抑制老化效应在不同任务中表现不稳定并非仅仅源于任务难度的差异, 也可能是由于潜在竞争刺激的强度不同所致。在言语产生时, 词汇结点通过竞争才能够得到选择。一个词汇能否得到选择,不仅依赖于自身的激活水平, 还依赖于其他词汇的激活水平。如果在选择过程中其他词汇受到高度激活, 目标词汇的选择将会滞后(Roelofs, 1992)。潜在竞争刺激的激活强度以及由此带来的抑制竞争难度对言语产生老化的影响尚未见有探讨。因此, 拟通过不同任务操纵潜在竞争刺激的激活程度来探讨抑制难度对言语产生老化的影响。

首先, 在词汇水平上, 操纵语义竞争水平和语境限制作用, 可以有效地区分词义的激活水平。按照词义的多寡, 可以将词汇区分为单义词和多义词(歧义词)。在无语境时, 歧义词的多个意义是顺序激活的, 主要意义首先通达, 次要意义随后激活(Simpson & Burgess, 1985)。在一定语境下, 歧义词的合适意义容易通达, 与语境不一致的意义受到抑制(Simpson & Kang, 1994)。句子语境对同形歧义词在歧义消解中多种意义的激活有制约作用(周治金,陈永明, 2004, 2007)。在无语境时, 词汇产生的受限制水平低, 潜在竞争者的激活水平相对也低; 在有语境时, 词汇产生的受限制水平高, 潜在竞争者的激活水平也高。为了实现词汇产生中多个意义的竞争, 可以采用在提示条件下的反义词产生任务。

反义词之间会出现一对多或多对多的反义关系, 造成反义词在数量上的不对称。以“正”为例,反义词有“反”、“歪”、“副”、“邪”。“正”是一个多义语素, 不同语义有不同的反义语素与之对应。这种一对多的现象构成反义词数量的不对称(李秀香,2013)。在产生词汇时, 不仅需要激活目标词的语义表征和语音表征, 还要抑制住与之相关的词汇的语义表征和语音表征的激活, 以保证目标词的顺利产生。在这方面, 老年人经常出现失误。例如, 本来想说“后”, 却说出“前”; 本来应说“里”, 却说出“外”; 本来想说“瘦”的反义词“胖”, 却说出“瘦”的另一反义词——“肥”。老年人在抑制反义词和抑制不对应的反义词时有困难。研究表明, 在提取多义词的反义词时, 目标词的多重语义会形成竞争。当目标词有潜在竞争者时, 被试需要抑制住竞争的干扰词, 以获得目标词的通达(Robert & Mathey, 2007;Tsang & Chen, 2013; 周明强, 2011; 周治金, 2002)。抑制难度受激活结点的距离(周明强, 2011)和潜在竞争者的激活水平(Roelofs, 1992)影响。如果老年人的抑制能力弱于年轻人, 在产生反义词时会受需要抑制的竞争词的数目及潜在竞争词的激活水平影响。

Stroop任务和词汇产生任务不完全属于同一类型。在 Stroop任务中, 需要抑制自动加工(词汇命名), 激活控制加工(颜色命名), 抑制自动加工的难度大。在词汇产生中, 竞争的两个词处于语义网络的同一层次上, 均属于控制加工, 抑制竞争者的难度小。为了更加真实地了解抑制难度如何影响言语产生的抑制老化效应, 有必要在更高层次上探讨。在句法水平上, 句子不同位置代表不同的角色关系或语义关系。汉语语序有很大的固定性, 体现出一定的语义关系。如“我读书”, 属于“施事-动作-受事”的语义关系。“我”是施事, “书”是受事。在现代汉语中, 由动作动词组成的“主语-动词-宾语”句, 在语序和语义关系上, 大多表现为“施事-动作-受事”(李作南, 李仁孝, 1984)。在大多数语境中, 人和动物容易被理解为施事(张伯江, 2002)。但在一定语境下, 人和动物也可以做受事(如在“剪刀扎人”中, 施事缺失, 人充当受事)。在施事缺失条件下造句, 动物的施事角色属于需要抑制但激活水平高的干扰刺激。根据典型的施事是有理性、有明确目的的自动行为者的特点, 存在着“人类 > 动物 > 无生命物”的基本框架(张伯江, 2002)。因此, 人或生物在做“受事”时, 需要抑制自动激活的“施事”的角色。即, 在句子产生中, 同时存在对自动加工(角色关系)和控制加工(语义关系)的抑制。通过操纵生物体在句子中的角色和句子的语义合理性, 可以操纵潜在的自动加工竞争者和控制加工竞争者的激活水平, 从而动态地观察不同人群对这两种加工的抑制表现的差异。

因此, 拟通过3个实验比较在言语产生中老年人和年轻人对潜在竞争刺激的抑制能力差异, 探查抑制在言语老化中的作用:实验1采用经典Stroop任务, 预期老年人的抑制能力会明显地差于年轻人。实验2在不同语境下操纵潜在竞争者的激活水平(实验2a为低竞争激活水平, 实验2b为高竞争激活水平)来考察老年人的抑制能力。实验 3在句子产生任务中, 操纵生物名称的“施事-受事”角色, 考察老年人在“施事(缺损)-动作-受事”句型中抑制自动激活的施事角色能力的情况。期望从语义与句法两个水平来考察言语产生中的抑制老化效应。所有被试均完成3个实验, 为了避免顺序效应和疲劳效应, 按拉丁方排序。实验之间的休息由被试自行控制, 最长不超过5分钟。

2 实验1 经典Stroop任务下老年人和年轻人的反应差异

2.1 被试

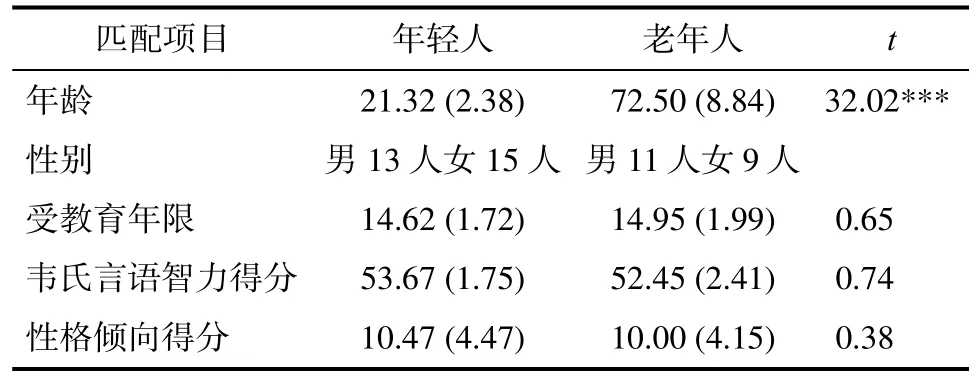

28名年轻人、20名老年人参加实验, 被试的视力或矫正视力正常。匹配年轻人和老年人的性别、受教育年限、韦氏言语智力和性格内外倾向。采用艾森克人格量表(EPQ)中 E分量表(陈仲庚等修订,1998)获得被试的人格内外倾向特征分数。被试的情况见表1。

表1 年轻人和老年人的匹配情况

2.2 设计

2(年龄:年轻人/老年人)×2(颜色与语义的一致性:一致/不一致)混合设计。年龄为被试间变量, 颜色与语义的一致性为被试内变量。因变量为被试说出颜色词的书写颜色的反应时和错误率。

2.3 材料

红、黄、蓝、绿4个颜色词, 每一颜色词分别用一致颜色(如“红”字用红色)或不一致颜色(如“红”字用黄色)书写。颜色RGB值分别为:红(0, 255, 0)、黄(255, 255, 0)、蓝(0, 0, 255)、绿(0, 255, 0)。最终获得了4个颜色-语义一致词和12个颜色-语义不一致词。每一颜色-语义不一致词均出现了2次, 共有24个不一致刺激; 每一颜色-语义一致词出现了 6次, 共有24个一致刺激。汉字的大小为72号宋体,以随机的顺序呈现。

2.4 程序

采用E-prime软件编程, 材料通过IBM (9512-AB1)17吋显示器呈现, 显示器分辨率为1024×768像素。被试手持麦克风, 端坐在计算机前。要求被试尽量快而准地说出呈现在屏幕中央的汉字的颜色。麦克风通过 PET-SRBOX反应盒与计算机相连, 计算机自动记录反应时, 计时单位为ms, 误差为±1 ms。主试在旁记录被试反应的正误。在正式实验之前,使用非实验材料进行了10次练习。

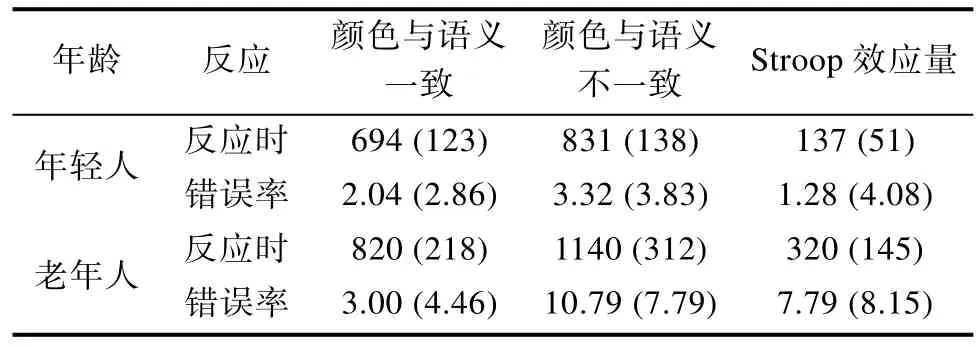

2.5 结果与分析

Stroop任务中反应时和错误率的变化代表两种倾向, 反应时延长反映抑制难度增大(MacLeod, 1991;Nigg, 2000), 错误率增加代表难以将任务要求保持在可提取的状态(Kane & Engle, 2003; Ludwig, Borella,Tettamanti, & de Ribaupierre, 2010)。一名被试的错误率高于20%, 数据被剔除。反应时分析时剔除错误反应和M

± 3SD

之外的数据, 结果见表2。

表2 被试色词颜色命名的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

反应时的方差分析表明, 年龄的主效应显著,F

(1, 45) = 14.58,p

< 0.001,η

= 0.25。老年人的反应时(M

= 980 ms)显著长于年轻人(M

= 763 ms)。颜色与语义一致性的主效应显著,F

(1, 45) = 236.70,p

<0.001,η

= 0.84。与颜色与语义一致条件(M

= 745 ms)比, 颜色与语义不一致条件的反应时(M

= 956 ms)更长。年龄和颜色与语义一致性的交互作用显著,F

(1, 45) = 38.37,p

< 0.001,η

= 0.46。简单效应分析表明, 无论是年轻人[F

(1, 54) = 15.30,p

< 0.01]还是老年人[F

(1, 36) = 13.37,p

< 0.01], 颜色与语义不一致条件比颜色与语义一致条件均诱发出更长的反应时, 但老年人比年轻人的Stroop效应量更大(320 ms vs.137 ms)。错误率的方差分析表明, 年龄的主效应显著,F

(1, 45) = 14.67,p

< 0.001,η

= 0.25。老年人的错误率(M

= 6.90%)显著高于年轻人(M

= 2.68%)。颜色与语义一致性的主效应显著,F

(1, 45) = 25.23,p

<0.001,η

= 0.36。颜色与语义不一致条件的错误率(M

= 7.06%)显著高于颜色与语义一致条件(M

=2.52%)。年龄和颜色与语义一致性的交互作用显著,F

(1, 45) = 12.96,p

< 0.01,η

= 0.22。简单效应分析表明, 年轻人在不同条件下的错误率差异不显著,F

(1, 45) = 2.03,p

< 0.001; 老年人在颜色与语义不一致条件下的错误率显著高于颜色与语义一致条件下,F

(1, 36) = 14.32,p

< 0.01, Stroop效应量为7.79%。经典 Stroop范式可以用于探查被试的抗干扰水平。实验 1表明, 老年人无论是在反应时上, 还是在错误率上, 均存在着反应劣势, 老年人的整体反应能力差于年轻人, Stroop效应量高于年轻人,说明老年人对干扰刺激的抑制能力弱于年轻人。这与以往的研究发现一致(West & Alain, 2000)。

3 实验2 老年人与年轻人在反义词产生中的词汇竞争效应

3.1 实验2a 无语境条件下老年人与年轻人在反义词产生时的词汇竞争效应

3.1.1 被试

与实验1同。

3.1.2 设计

2(年龄:年轻人/老年人)×2(反义词竞争水平:无竞争/有竞争)混合设计。年龄为被试间变量, 反义词的竞争水平为被试内变量。因变量为被试说出反义词的反应时和错误率。

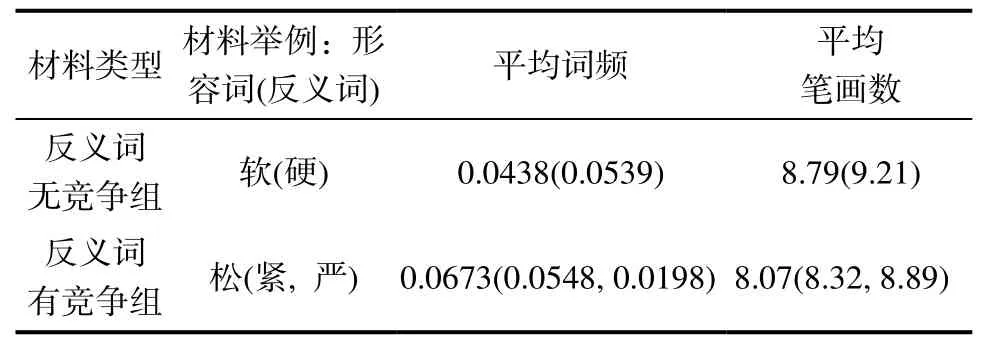

3.1.3 材料

56个单字形容词。根据形容词的反义词数量,将材料分为两组:有竞争组(反义词数量>1)和无竞争组(反义词数量 = 1), 每组有 28个词, 均来自《现代汉语反义词典》(贺国伟, 2009)。请20名同质被试进行自由联想, 避免由于日常语用导致潜在竞争词数量与词典不一致, 剔除潜在反义词过多的词。最终, 有竞争组的形容词在自由联想中获得的潜在反义词数量均为 2。在正式实验前, 对材料进行匹配(表3)。两类形容词的平均词频差异不显著,t

(54) = 1.07,p

> 0.05; 平均笔画数差异不显著,t

(54) =0.93,p

> 0.05。有竞争组和无竞争组的反义词的平均词频差异不显著,F

(2, 81) = 2.31,p

> 0.05; 有竞争组和无竞争组的反义词的平均笔画数差异不显著,F

(2, 81) = 0.63,p

> 0.05。有竞争组的两组反义词的平均词频虽然存在差异, 但实验目的是考察对潜在竞争词的抑制能力, 且对老年人和年轻人使用相同的材料, 这种差异不应影响到实验结果。

表3 实验2a材料的统计信息表

3.1.4 仪器和程序

仪器和编程软件与实验1同。实验流程是:首先在屏幕的中央呈现“+”注视点500 ms, 空屏300 ms,接着在注视点的位置呈现形容词, 要求被试尽量快而准确地说出形容词的反义词, 并尽量减少“嗯”、“啊”等无关声音。被试反应之后, 刺激消失并进入400 ms的空屏缓冲, 随后进入下一试次。若被试在3000 ms内未反应, 刺激亦自动消失并进入缓冲。计算机自动记录从刺激呈现到被试做出反应之间的时间间隔。主试在旁记录被试的反应正误。在正确反应前, 若被试发出“嗯”、“啊”等无关声音, 也记录为错误反应。

由于被试同时完成实验2a和实验2b, 且两个实验的主要材料相同, 为了避免顺序的影响, 一半被试先完成实验2a, 另一半被试先完成实验2b。在正式实验之前, 被试使用非正式材料进行了10次练习。

3.1.5 结果与分析

3名老年人和 1名年轻人的错误率超过 20%,数据被剔除(剔除后反应时和错误率的趋势未变)。反应时分析时剔除错误反应和M

± 3SD

之外的数据,结果见表4。

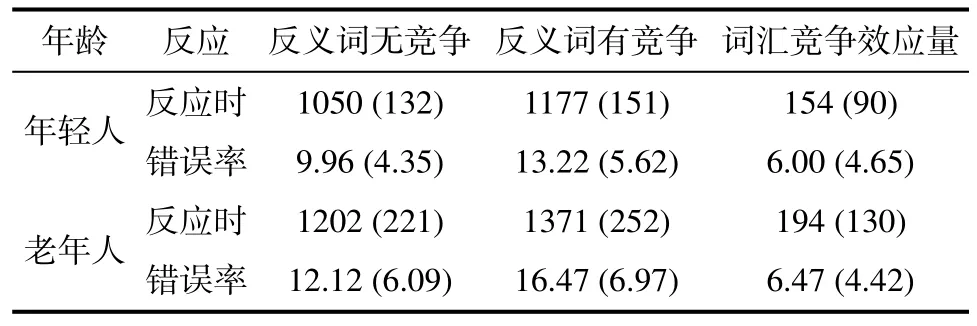

表4 无语境条件下被试反义词产生的平均反应时(ms)和错误率(%)

反应时的方差分析表明, 年龄的主效应显著,F

(1, 42) = 10.42,p

< 0.01,η

= 0.20,F

(1, 55) =24.72,p

< 0.01,η

= 0.27。老年人的反应时(M

=1287 ms)显著长于年轻人(M

= 1114 ms)。反义词竞争水平的主效应显著,F

(1, 42) = 57.86,p

< 0.001,η

= 0.58,F

(1, 55) = 25.76,p

< 0.001,η

= 0.28。比起无竞争的反义词(M

= 1108 ms), 有竞争的反义词的反应时(M

= 1252 ms)更长。年龄与反义词的竞争水平的交互作用不显著,F

(1, 42) = 1.17,p

> 0.05,F

(1, 55) = 0.69,p

> 0.05。错误率的方差分析表明, 年龄的主效应边缘显著,F

(1, 42) = 3.81,p

= 0.058,η

= 0.08,F

(1, 55) =4.72,p

< 0.05,η

= 0.09。老年人的错误率(M

=14.30%)显著高于年轻人(M

= 11.59%)。反义词的竞争水平的主效应显著,F

(1, 42) = 12.62,p

< 0.01,η

=0.24,F

(1, 55) = 37.91,p

< 0.01,η

= 0.46。有竞争的反义词的错误率(M

= 14.85%)显著高于无竞争的反义词(M

= 11.04%)。年龄与反义词竞争水平的交互作用不显著,F

(1, 42) = 0.26,p

> 0.05,F

(1, 55) =0.47,p

> 0.05。实验 2a探讨在无语境条件下老年人和年轻人在反义词产生中的词汇竞争效应, 发现比起年轻人,老年人的词汇产生的反应时显著长, 错误率也显著高, 但两者的反应模式却无显著差异。即, 比起无竞争的反义词, 对有竞争的反义词的反应时显著长,错误率显著高, 年龄与反义词竞争水平的交互作用并不显著。这说明, 在无语境条件下, 老年人的抑制词汇竞争的能力并未呈现出劣势。但也存在另外一种可能性, 即潜在竞争词的频率较低(M

= 0.0548 vs.M =

0.0198), 故未对目标词激活产生干扰。这一可能性将在实验2b中做进一步的探索。3.2 实验2b 有语境条件下老年人与在年轻人反义词产生中的词汇竞争效应比较

3.2.1 被试

与实验2a同。

3.2.2 设计

2(年龄:年轻人/老年人)×2(反义词竞争水平:无竞争/有竞争)×2(语境合理性:合理/不合理)混合设计。年龄为被试间变量, 反义词竞争水平和语境合理性为被试内变量, 因变量为被试说出句子中有划线的形容词的反义词的反应时和错误率。

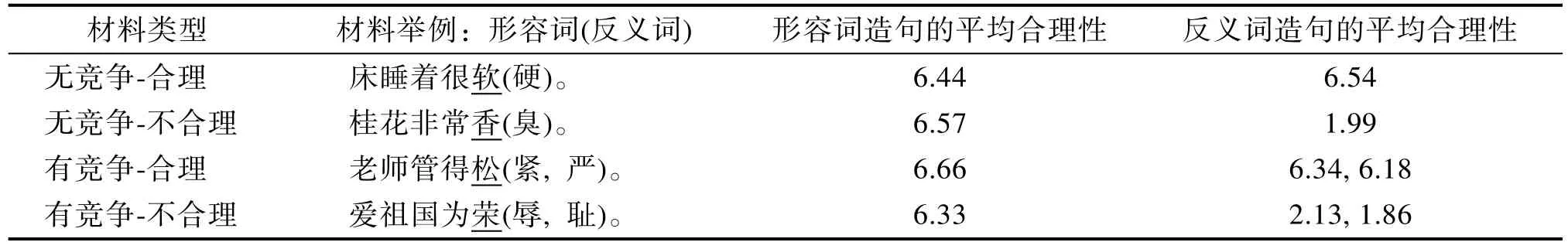

3.2.3 材料

采用实验 2a的形容词(提示句)和反义词(目标句)造句, 根据目标句的语义合理性, 将提示句分为语境合理句和语境不合理句。结合形容词的潜在反义词的数量, 最终获得了 4种提示句:(1)无竞争-语境合理句:目标词只有一个反义词, 经过反义替换后, 目标句语境仍然合理; (2)无竞争-语境不合理句:目标词只有一个反义词, 经过反义替换后,目标句语境不合理; (3)有竞争-语境合理句:目标词有多于一个的反义词, 经过反义替换后, 目标句语境仍然合理; (4)有竞争-语境不合理句:目标词有多于一个的反义词, 经过反义替换后, 目标句语境不合理。每种条件下均有14个句子, 共有56个句子。20名同质被试对句子语境合理性进行7点评定(1 =非常不合理, 7 = 非常合理)。4组提示句的平均语境合理性的差异不显著,F

(3, 52) = 1.81,p

> 0.05; 在无竞争条件下, 语境合理句和语境不合理句的平均合理性差异显著,F

(1, 13) = 19.83,p

< 0.001; 在有竞争条件下, 语境合理句和语境不合理句的平均合理性差异显著,F

(1, 13) = 15.06,p

< 0.001。控制句子长度和形容词呈现位置。实验材料举例及评定见表5。3.2.4 程序

仪器和编程同实验1。实验流程是:首先呈现红色“+”注视点500 ms, 空屏300 ms, 接着在注视点位置呈现句子 1500 ms, 然后在形容词的下方出现下划线, 要求被试又快又准地说出句中带下划线的形容词的反义词, 并尽量减少“嗯”、“啊”等无关声音。被试反应之后, 刺激自动消失并进入400 ms的空屏缓冲, 接着进入下一试次。如果被试在4000 ms内未反应, 刺激自动消失并进入400 ms的空屏缓冲。计算机自动记录从下划线出现到被试做出反应之间的时间间隔。主试记录反应的正误。在正确反应前, 被试若发出“嗯”、“啊”等无关声音, 也记录为错误反应。在正式实验前, 使用非正式材料进行10次练习。

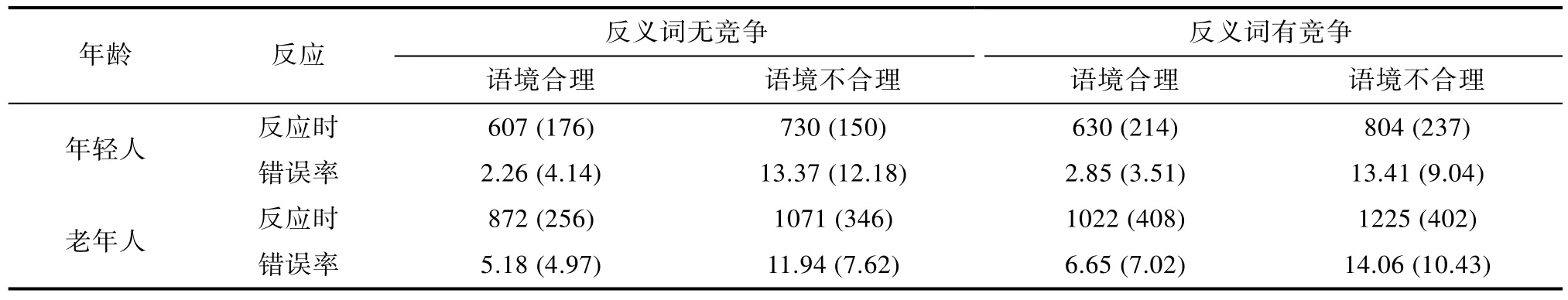

3.2.5 结果与分析

3名老年人和1名年轻人的错误率超过了20%,数据被剔除(剔除后反应时和错误率的趋势未变)。反应时分析时剔除错误反应和M

± 3SD

之外的数据, 结果见表6。

表5 实验2b材料统计信息表

表6 有语境条件下被试反义词产生的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

反应时的方差分析表明, 年龄的主效应显著,F

(1, 42) = 23.15,p

< 0.001,η

= 0.36,F

(1, 55) =11.46,p

< 0.001,η

= 0.12。老年人的反应时(M

=1047 ms)显著长于年轻人(M

= 693 ms)。反义词竞争水平的主效应显著,F

(1, 42) = 27.39,p

< 0.001,η

=0.40,F

(1, 55) = 8.72,p

< 0.01,η

= 0.30。有竞争的反义词的反应时(M

= 874 ms)显著长于无竞争的反义词(M

= 786 ms)。语境合理性的主效应显著,F

(1,42) = 39.85,p

< 0.001,η

= 0.49,F

(1, 55) = 21.35,p

<0.001,η

= 0.25。与语境合理条件(M

= 745 ms)比,反义词不符合提示语境诱发了更长的反应时(M

=914 ms)。年龄与反义词竞争水平的交互作用显著,F

(1, 42) = 7.27,p

< 0.05,η

= 0.15,F

(1, 55) = 4.38,p

< 0.05,η

= 0.08。简单效应分析表明, 无论反义词是否存在竞争, 老年人与年轻人的反应时差异均显著,F

(1, 42) = 20.52,p

< 0.001,F

(1, 42) =23.16,p

< 0.001。但是, 与无竞争条件下的两组被试的反应时差异(M

= 303 ms)比, 在有竞争条件下,两组被试的反应时差异(M

= 406 ms)更大。其他的交互作用均不显著,p

> 0.05。错误率的方差分析表明, 语境合理性的主效应显著,F

(1, 42) = 46.67,p

< 0.001,η

= 0.53,F

(1, 55) =15.49,p

< 0.001,η

= 0.24。与语境合理条件比(M

=4.24%), 语境不合理条件的错误率(M

= 13.20%)显著高。其他主效应和交互作用均不显著,p

> 0.05。在实验 2b中, 年龄与反义词竞争条件的交互作用显著, 老年人的抑制词汇竞争能力差于年轻人,这与实验2a趋势不同。在实验2a中, 老年人未表现出抑制能力劣势, 这是由于潜在竞争词频率低所致。但是, 这并不意味着老年人的抑制能力未下降。一旦增加语境信息, 竞争刺激被高度激活以后(实验 2b), 老年人抑制潜在竞争词能力下降的弱点就暴露无遗了。

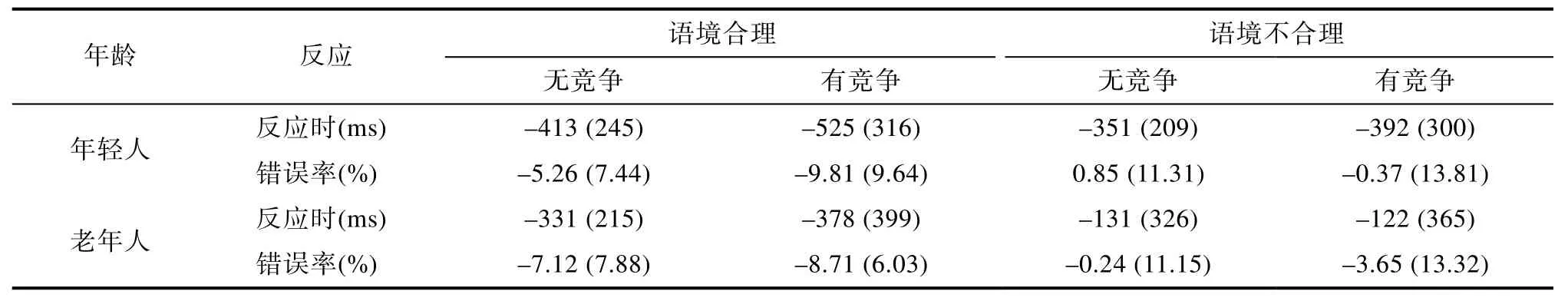

3.3 实验2的事后分析

为了考察语境对词汇产生的影响, 对实验 2a和实验2b的数据做事后分析。以实验2a的反应时和错误率作为基线, 计算在实验 2b中相对于实验2a的反应时差和错误率差, 并做 2(年龄:年轻人/老年人)×2(反义词竞争水平:无竞争/有竞争)×2 (语境合理性:合理/不合理)的重复测量方差分析, 结果见表7。

反应时差的方差分析表明, 年龄的主效应显著,F

(1, 42) = 5.41,p

< 0.05,η

= 0.11,F

(1, 55) = 4.31,p

< 0.05,η

= 0.11。语境对年轻人的促进量(M =

420 ms)显著高于对老年人(M

= 240 ms)。语境合理性的主效应显著,F

(1, 42) = 24.29,p

< 0.001,η

= 0.37,F

(1, 55) = 21.95,p

< 0.001,η

= 0.30。比起语境不合理条件的促进量(M

= 227 ms), 语境合理条件的促进量(M

= 425 ms)显著大。反义词竞争水平的主效应不显著,F

(1, 42) = 3.33,p

> 0.05,F

(1, 55) =2.62,p

> 0.05。年龄与语境合理性的交互作用边缘显著,F

(1, 42) = 3.94,p

= 0.054,η

= 0.09,F

(1, 55) =7.68,p

< 0.05,η

= 0.11。简单效应分析表明, 在语境合理时, 老年人和年轻人的促进量差异不显著,F

(1, 42) = 1.37,p

> 0.05; 在语境不合理时, 对老年人和对年轻人的促进量差异显著,F

(1, 42) = 2.91,p

<0.05, 对年轻人的促进量显著大于老年人(–392 ms vs. –122 ms)。无论是年轻人[F

(1, 26) = 3.30,p

<0.01]还是老年人[F

(1, 16) = 3.22,p

< 0.01], 在两种语境合理性条件下的促进量差异均显著, 但老年人在两种语境合理性条件下的促进量差异更小。其他的交互作用均不显著,p

> 0.05。

表7 语境对不同年龄被试反义词产生的影响(反应时差和错误率差)

错误率差的方差分析表明, 语境合理性的主效应显著,F

(1, 42) = 17.98,p

< 0.001,η

= 0.37,F

(1,55) = 31.27,p

< 0.001,η

= 0.45。比起语境合理条件的促进量(M

= 7.73%), 语境不合理条件的促进量(M

= 1.28%)较少。其他的主效应及交互作用均不显著,p

> 0.05。总的来看, 语境对反义词提取具有促进效应。句子背景为目标词提取提供了语义信息, 提高了加工速度。这种促进作用对两组被试有不同。老年人在语境不合理时的促进量显著低于在语境合理时。与产生语义合理的反义词(合理句条件)不同, 要产生一个语义不合理的反义词(不合理句条件), 语境和词汇语义之间存在冲突。因此, 在词汇产生早期,被试需要抑制住句子背景提供的语境。从平均数的变化趋势看, 被试需要抑制的内容越多(有竞争、语境不合理), 获得的促进量就越少。因此, 实验2的整体结果表明, 语境的作用是双重的:不仅促进了目标词的提取, 还增加了老年人在词汇产生时的抑制难度。

4 实验3 施动/受动信息在不同年龄被试句子产生中的激活与抑制

4.1 被试

与实验2相同。

4.2 设计

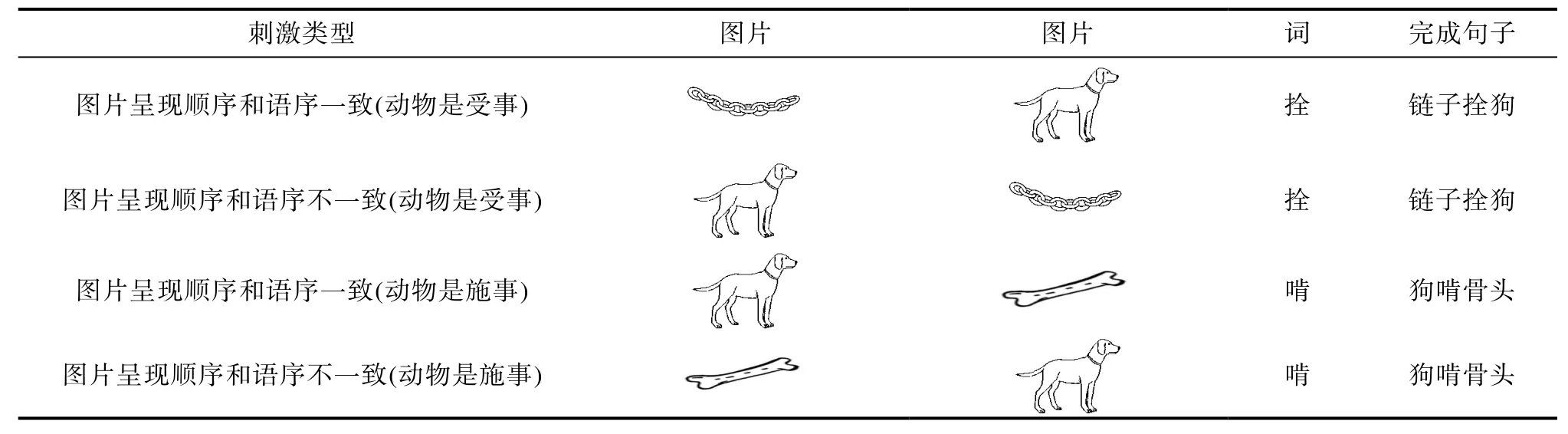

2(年龄:年轻人/老年人)×2(动物角色:施事/受事)×2(图片呈现顺序和语序的一致性:一致/不一致)混合设计。年龄为被试间变量, 动物角色及图片呈现顺序和语序一致性(简称顺序一致性)为被试内变量。因变量是被试完成句子的反应时和错误率。

4.3 材料

选择11幅动物图片(7幅动物图片和4幅人物图片)、22幅非动物图片及22个单字动词, 组成22个语义合理的“施事-动作-受事”句子。11幅动物图片在所有句子中出现, 在一半句子中做施事, 在另一半句子做受事(材料举例见表8)。绝大多数图片选自舒华、陈元善和张厚粲(1989)修订的标准化图片, 目标图片有较高的图名一致性和表象一致性。图片大小为320像素×212像素, 词的大小为72号宋体。在正式实验前, 15名不参加正式实验的被试对材料进行图片熟悉性评定(1 = 非常不熟悉, 7 =非常熟悉)和句子合理性评定(1 = 句子非常不合理,7 = 句子非常合理)。结果显示, 每幅图片的熟悉性不低于 5, 平均熟悉性为 5.88; 句子合理性不低于5.80, 动物做受事的 11个句子平均合理性为 6.37,动物做施事的11个句子平均合理性为6.48。

4.4 程序

分为学习阶段与正式实验阶段。在学习阶段,在计算机屏幕的中央依次呈现39幅图片(33幅为正式实验图片, 6幅为练习图片)及其对应名称, 要求被试记住图片对应的名称。测试表明, 被试均能够对所有图片正确命名。实验程序参考Engelhardt等(2010)的研究:首先在计算机屏幕的中央呈现“+”注视点500 ms, 空屏300 ms, 接着在注视点位置依次呈现目标图片 1和目标图片 2, 每张图片呈现时间为 1000 ms, 在第二张图片消失以后, 紧接着呈现动词, 要求被试在看见动词时快速且合理地使用两幅图片和动词造句, 不能够增加额外的信息(如不能把句式变为“把”字句或“被”字句), 尽量避免在造句前发出“嗯”、“啊”等无关的声音。计算机自动记录从动词出现至被试做出反应之间的时间间隔。若被试在5000 ms内未反应, 动词自动消失并进入500 ms空屏缓冲。主试记录反应的正误。在正确反应前, 如被试发出“嗯”、“啊”等声音, 也记录为错误反应。不同组别的被试完成相同句子。在实验前, 被试使用 6组非正式材料进行练习, 直至熟悉实验程序。

表8 实验3材料举例:动物是狗

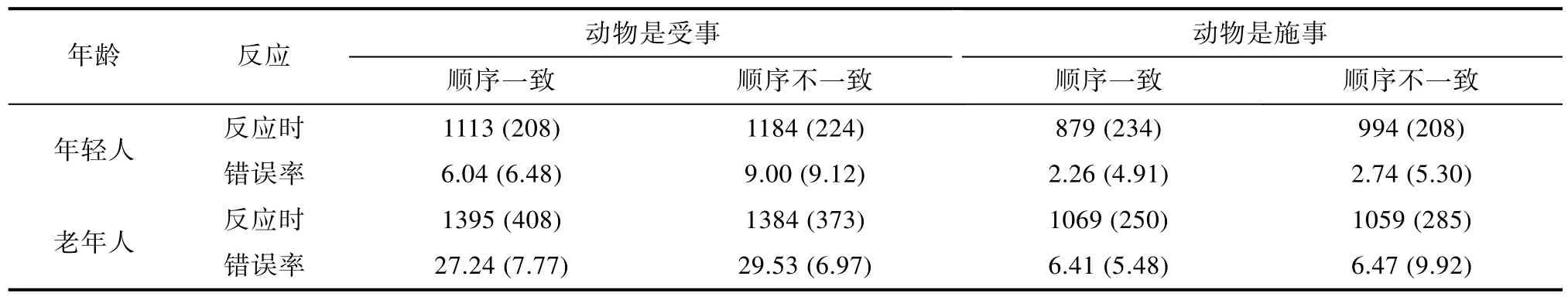

4.5 结果与分析

3名老年人和1名年轻人在实验3中错误率超过 40%, 数据被剔除(剔除后反应时和错误率趋势未变)。反应时分析时剔除错误反应和M

± 3SD

之外的数据, 结果见表9。反应时的方差分析表明, 年龄的主效应显著,F

(1, 42) = 6.89,p

< 0.05,η

= 0.14,F

(1, 43) = 8.92,p

< 0.01,η

= 0.21。老年人的反应时(M =

1227 ms)显著长于年轻人(M =

1042 ms)。动物角色的主效应显著,F

(1, 42) = 87.37,p

< 0.001,η

= 0.68,F

(1, 43)= 42.61,p

< 0.001,η

= 0.46。动物做受事时的反应时(M =

1242 ms)显著长于动物做施事时(M =

986 ms)。年龄与动物角色的交互作用显著,F

(1, 42) =3.92,p

= 0.054,η

= 0.09,F

(1, 43) = 4.89,p

< 0.05,η

= 0.09。简单效应分析表明, 在动物做受事时, 老年人的反应时(M =

1389.5 ms)显著长于年轻人(M =

1148.50 ms),F

(1, 21) = 2.58,p

< 0.05; 在动物做施事时, 老年人和年轻人的反应时(M =

1064 ms vs.M =

936.50 ms)差异不显著,F

(1, 21) = 1.88,p

> 0.05;老年人对动物做受事时的反应时(M =

1389.50 ms)和对动物做施事时的反应时(M =

1064 ms)差异显著,F

(1, 16) = 5.25,p

< 0.001, 反应时差为325.5 ms;年轻人对动物做受事时的反应时(M =

1148.5 ms)和对动物做施事时的反应时(M =

936.50 ms)差异也显著,F

(1, 26) = 8.86,p

< 0.001, 但差异量较小,为212 ms。年龄与顺序一致性的交互作用边缘显著,F

(1, 42) = 3.97,p

= 0.05,η

= 0.35,F

(1, 43) = 5.43,p

< 0.05,η

= 0.38。简单效应分析表明, 图片呈现顺序和语序一致时老年人和年轻人的反应时差异显著,F

(1, 21) = 3.21,p

< 0.01。老年人的反应时(M =

1232 ms)显著长于年轻人(M =

996 ms); 图片呈现顺序和语序不一致时老年人的反应时(M =

1221.50 ms)和年轻人的反应时(M =

1089 ms)差异不显著,F

(1,21) = 1.60,p

> 0.05。其他的主效应和交互作用均不显著,p

> 0.05。错误率的方差分析表明, 年龄的主效应显著,F

(1, 42) = 70.06,p

< 0.001,η

= 0.63,F

(1, 43) =47.63,p

< 0.001,η

= 0.51。老年人的错误率(M =

17.41%)显著高于年轻人(M =

5.01%)。动物角色的主效应显著,F

(1, 42) = 148.24,p

< 0.001,η

= 0.78,F

(1, 43) = 97.44,p

< 0.001,η

= 0.72。动物做受事时的错误率(M

= 17.95%)显著高于动物做施事时(M

= 4.47%)。顺序一致性的主效应边缘显著,F

(1,42) = 3.50,p

= 0.068,η

= 0.08,F

(1, 43) = 5.02,p

<0.05,η

= 0.11。图片呈现顺序和语序不一致时的错误率(M =

11.94%)显著高于一致时(M =

10.49%)。年龄与动物角色的交互作用显著,F

(1, 42) = 58.41,p

<0.001,η

= 0.58,F

(1, 43) = 43.71,p

< 0.001,η

=0.52。简单效应分析表明, 动物做施事时, 老年人的错误率(M =

6.44%)和年轻人的错误率(M =

2.50%)差异显著,F

(1, 21) = 2.43,p

< 0.05, 但差异量(M

= 3.94%)显著小于动物做受事时老年人的错误率(M

= 28.39%)和年轻人的错误率(M

= 7.52%)的差异量(M

= 20.87%),F

(1, 21) = 10.27,p

< 0.001;老年人在动物做受事时的错误率(M

= 28.39%)和在动物做施事时的错误率(M = 6.44%)差异显著, F(1,16) = 11.78, p < 0.001, 差异量大(M = 21.95%); 年轻人在动物做受事时的错误率(M = 7.52%)和在动物做施事时的错误率(M = 2.50%)差异亦显著, F(1,26) = 3.83, p < 0.01, 但差异量小(M = 5.02%)。其他的交互作用均不显著, p > 0.05。

表9 不同年龄被试完成句子的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

在实验3中, 每一试次均包含有动物图片和非动物图片。部分材料存在着动物角色与日常用法的冲突, 被试需要抑制动物为施事的角色信息。老年人在抑制这种冲突时表现出反应劣势。可见, 老年人在句子产生中对角色信息的抑制出现了老化。

由于动物既可以当施事也可以当受事, 所以,在动词出现之前, 被试需要将图片信息储存在工作记忆中, 并等待着动词的信息以便根据整体的语义来调整语序。研究表明, 随着年龄的增长, 工作记忆的水平会随之下降(Gilinsky & Judd, 1994; 李德明, 刘昌, 李贵芸, 2003; Salthouse, 1993; Swanson,1999)。老年人在顺序不一致的条件下也出现反应劣势。因此, 工作记忆水平影响言语产生老化的程度。

5 三个实验的事后分析

对3个实验的数据进行了相关分析, 观察任务间的相关程度。根据数据中出现抑制老化的情况,只分析了出现老化的数据。对实验1和实验2b的数据分析表明, 在语境合理的条件下, 老年组的两组数据相关不显著, r (17) = –0.06, p > 0.05; 年轻组的两组数据相关不显著, r (27) = 0.19, p > 0.05; 在语境不合理的条件下, 老年组的相关不显著, r (17) =–0.10, p > 0.05; 年轻组的相关不显著, r (27) = 0.18,p > 0.10。组内各条件之间的相关边缘显著, 分别为r (17) = 0.43, p = 0.08和r (27) = 0.34, p = 0.08。

对实验1和实验3中动物做受事的数据分析表明, 在顺序一致的条件下, 老年组的两组数据相关不显著, r (17) = –0.05, p > 0.05; 年轻组的两组数据相关不显著, r (27) = 0.03, p > 0.05; 在顺序不一致的条件下, 老年组的两组数据相关不显著, r (17) =–0.08, p > 0.05; 年轻组的两组数据相关不显著, r(27) = 0.14, p > 0.10。组内各条件之间的相关显著, 分别为r (17) = 0.61, p < 0.01和r (27) = 0.76, p < 0.01。

可见, 对被试(无论是老年人还是年轻人)而言,Stroop实验和实验2b、实验3的结果之间未出现强的预测关系。但是, 实验内部不同条件下的反应存在着明显的相关。

6 讨论

3个实验操纵与目标材料存在竞争的材料的激活强度, 比较老年人和年轻人在言语产生中对竞争刺激的抑制能力的差异, 发现老年人在言语产生中存在着抑制老化, 抑制老化的出现是有条件的, 受干扰信息的激活水平影响。研究的结果为抑制损伤理论提供了证据。

6.1 老年人在言语产生中的确存在着抑制老化

3个实验的结果表明, 老年人在言语产生中的确存在着抑制老化。在经典Stroop任务中, 与年轻人相比, 老年人在反应时与错误率上存在反应劣势。老年人的Stroop效应量显著大于年轻人。这说明, 老年人对干扰刺激的抑制能力比年轻人弱。在面对高水平的、自动的语义激活时, 老年人出现了更大的抑制困难。在反义词产生中, 老年人的抑制词汇竞争的能力也比年轻人差。实验3表明, 在句子产生中, 当需要抑制动物为施事的角色信息时,老年人也出现了反应劣势。这说明, 老年人在句子产生中对角色信息的抑制也存在老化。虽然在实验1和实验 2中老年人的标准差比年轻人大, 但在Ludwig等人(2010)的研究中, 在完成语义决定任务时, 老年人的标准差也显著高于年轻人(差异接近200 ms)。因此, 在未出现因为标准差增大导致统计检验不显著的情况下, 实验1和实验2中老年人与年轻人的标准差差异在可接受的范围内。

抑制损伤理论主要基于老年人在Stroop任务、话题任务和自传式话题任务中的表现:老年人具有更大的 Stroop效应量, 更容易在谈话中偏离话题,在谈话内容中出现了较多的冗余, 使用更多的词汇来表达观点, 伴随有更多的言语不流畅, 等等。本研究除了在经典 Stroop任务中继续发现了抑制老化以外, 在反义词产生(词汇水平)、句子产生(句法水平)中也发现了抑制老化, 为抑制损伤理论提供了进一步的证据。

6.2 干扰信息的激活水平影响抑制老化

虽然老年人在言语产生中的确存在着抑制老化, 但是, 并非在任何言语产生的任务中老年人均出现抑制老化。实验的结果指向了干扰信息的激活水平的作用。即, 老年人在言语产生中的抑制老化受干扰信息的激活水平影响。

在实验1中, 对颜色词词义的加工属于自动加工, 对颜色词字体颜色的加工属于控制加工。对字体颜色的命名需要抑制来自词义的自动加工的干扰。在通常情况下, 语义信息对颜色加工影响大,颜色信息对词义加工影响弱(刘兆敏, 刘昌, 2005)。老年人的Stroop效应量显著大于年轻人, 说明老年人在选择性注意和抑制无关信息的能力上相对较差。因此, 实验 1表明, 老年人的抑制老化源自抑制自动加工的语义激活的能力较差。

实验2出现了不一致的结果。在实验2a中, 不同年龄的被试在词汇竞争的效应量上未出现显著的差异, 说明老年人抑制潜在竞争词的能力并不亚于年轻人。产生这一结果, 是由于潜在竞争词的激活水平不足。激活-抑制认知模式认为, 在加工一个概念时, 与之关联的概念结点会激活, 激活沿着这一结点的连线向四周扩散, 先扩散到与之直接相连的概念结点, 再扩散到其他概念结点。结点与结点之间的连线长短由语义联系的紧密度决定, 连线强弱由词语的使用频度决定。语义关系紧密的连线短,使用频率高的连线强度高, 语义激活速度就快; 反之, 语义关系不紧密的连线长, 使用频率低的连线强度低, 语义激活速度就慢。语义超过了一定的时间不被激活, 或者原来没有存储语义, 就会出现语义抑制(周明强, 2011)。在无语境时, 多义词的多个意义都能够通达(周治金, 2002)。词汇结点要通过竞争才能够得到选择。而一个词汇能否得到选择, 不仅取决于词汇自身的激活水平, 还取决于其他词汇的激活水平。如果在选择中其他的词汇受到了高度激活, 目标词的选择就会滞后(Roelofs, 1992)。因此,在无语境条件下(实验 2a), 反义词的选择更多地受熟悉性和意义重要性影响(Simpson & Burgess,1985)。在有语境条件下(实验2b), 形容词受限于一定的语境, 语境为潜在目标词提供了更多的语义信息, 语境可预测性更快地激活了潜在的语义结点。因此, 与无语境条件比(实验 2a), 被试在有语境条件下(实验 2b)的反应时和错误率普遍下降, 在合理语境条件下的促进量更大。然而, 语境的作用并非是单向的促进, 语境限制也使潜在竞争词的语义激活量增大, 从而导致了激烈的竞争。

因此, 实验1和实验2的结果共同指向了干扰信息的激活水平对抑制的影响:在经典Stroop任务和有语境的反义词产生任务(实验 2b)中, 潜在竞争者的语义激活水平高, 老年人在抑制竞争时呈现出劣势; 在无语境的反义词产生(实验 2a)中, 潜在竞争者的语义激活水平低, 老年人的抑制成绩就与年轻人相当。因此, 在讨论言语产生中的抑制老化时,应该考虑潜在竞争者的激活水平的影响。即, 老年人的抑制能力比年轻人差是以一定的语义条件为前提的。与实验2b类似, 在实验3中, 言语产生中的抑制老化也表现在句子水平上。因此, 言语产生中的抑制老化还受言语产生水平(词汇或句子)影响。

在实验 2b中, 老年人在语境不合理条件下的反应促进量小于年轻人。交互激活模型认为, 当一个词呈现时, 激活会在由词汇结点和亚词汇结点构成的网络中传播。相容的单元之间具有激活连接,激活是相互的, 能够使部分被激活的词汇最终超过激活阈限被识别。不相容的单元之间为抑制连接,抑制也是相互的(McClelland & Rumelhart, 1981)。在语境合理时, 反义词有竞争属于相容的单元, 词汇之间相互激活; 在语境不合理时, 反义词有竞争属于不相容的单元, 词汇之间相互抑制。与年轻人相比, 老年人利用合理语境提取词汇能力得到较好的保持, 当要抑制不合理的语境时, 老年人的能力就差于年轻人。

在实验3中, 被试需要抑制两种信息:施事、受事的角色信息和词汇出现的顺序信息(不一致条件)。首先, 对施事、受事的角色信息, 老年人的抑制成绩明显地差于年轻人。在语用中, 不论是名词、动词还是句式, 只有自身凝结了语用规定意义的少数成员能够明确地预测施事, 在其他情况下, 是否理解为施事要看语用条件(张伯江, 2002)。然而, 根据典型的施事特征是有理性的、有明确目的的自动行为者的特点, 存在着“人类 > 动物 > 无生命物”的基本框架。在实验3中, 动物和非动物的图片相继出现, 造成两种图片的“生命度” (animacy)的不对等。个体对动物做施事加工是自动化的, 对动物做受事加工是非自动化的(张伯江, 2002)。因此,根据潜在竞争者的激活水平假设, 作为自动激活的条件, 动物的施事角色激活程度高。当它在目标句中充当受事角色时, 施事角色便成为强的潜在竞争者; 当它在目标句中充当施事角色时, 受事角色便成为弱的潜在竞争者。即, 动物为受事的冲突比动物为施事的冲突大, 反应的难度变大, 被试的反应变慢, 错误率增加, 老年人显示出反应的劣势。另外, 在实验 3中老年人和年轻人的抑制反应差异,也可能是由句子加工复杂所致。然而, 无论是反应时还是错误率, 顺序一致性效应均未达到显著水平(错误率分析为边缘显著)。可见, 即使句子加工复杂增大了抑制无关信息的难度, 但对年轻人和老年人而言, 难度增大的比例相当。因此, 结合实验2b的结果, 可以说明, 在实验 3中出现的抑制老化主要源于对与生命物框架不一致的施-受事关系的抑制能力下降, 而不受语言产生水平的影响。

6.3 老年人言语老化的本质——抑制损伤抑或是传输损伤?

在解释老年人在言语产生中的反应劣势时, 抑制损伤只是假说之一, 还存在着传输损伤假说(Transmission Deficit Hypothesis)。传输损伤假说主要基于老年人的词汇产生的特点提出。老年人的概念提取能力得到了较好的保持。在图片命名和定义命名中, 老年人也未显示出物体命名速度的劣势(Hodgson & Ellis, 1998)。老年人在图片命名时的语义启动效应(Bowles, 1994)和语义干扰效应(Taylor& Burke, 2002)与年轻人相似, 在定义命名中比年轻人知道和产生更多的定义(White & Abrams, 2002)。但在图片命名中, 老年人比年轻人产生了更多的错误, 这种劣势可以在语音线索条件下得到改善(Barresi, Nicholas, Connor, Obler, & Albert, 2000)。James和Burke (2000)发现, 在定义命名中, 增加语音启动可以减少老年人和年轻人在言语产生中舌尖效应的差异量。Taylor和Burke (2002)认为, 这些年龄差异可能是由于从词条到词音的联结困难造成的。因为要成功地产生词汇, 目标词的所有音位都要被激活, 即存在着由词汇结点向音位结点的传输过程。当人们到达一定年龄时, 神经活动的水平降低, 词汇结点和音位结点的联结变弱, 结点之间的激活传输能力降低, 最终导致无法激活相应的音位结点(陈俊, 苏玲, 张积家, 邢诗琪, 2013; 姜敏敏, 李虎,2011; MacKay & Burke, 1990; Taylor & Burke, 2002)。

如何看待抑制损伤假说和传输损伤假说?根据现有证据, 可以认为, 抑制损伤假说与传输损伤假说不是相互竞争的理论, 它们相互补充, 相辅相成。两个理论分别针对老年人的言语产生的不同阶段:抑制损伤假说针对老年人言语产生中的概念产生阶段和词条选择阶段, 传输损伤假说针对老年人言语产生中的词条产生阶段到音位提取阶段之间。或许在老年人的言语产生中, 既存在着抑制损伤,也存在着传输损伤, 一种多阶段、多原因的理论能够更好地说明老年人的言语产生老化。本研究表明,在概念产生阶段, 老年人较难以抑制属于自动加工的语义激活, 较难以抑制在句法水平上的习惯用法;在词条产生阶段, 老年人较难以抑制来自合理语境的语义干扰。

6.4 关于老年人在反义词产生中的反应劣势

实验 2表明, 老年人在有语境条件下, 在反义词产生时抑制能力降低了。这是因为语境信息不仅提高了目标词的激活水平, 也提高了潜在竞争者的激活水平, 两种激活产生激烈的竞争。潜在竞争者的激活水平在有语境条件下也提高了, 这与反义词之间的语义差别有关。

反义词(Antonym)是指语言中意义相反或相对的词。反义词之间在大多数语义维度上相似, 但在核心语义维度上相反或者相对。Crutch, Williams,Ridgway和 Borgenicht(2012)分析了同义词和反义词的异同, 划分了9个不同的认知维度, 包括行为、思想、情感、社交、空间、时间、数量和对立等, 要求被试在9个认知维度上评分。结果发现, 反义词对和同义词对在8个认知维度上的评分相似, 只是在对立维度的评分上存在差异。例如, “快”与“慢”的核心语义均与运动有关, 只在速度上存在明显差别。石毓智(1992)梳理了三种反义关系:(1)相对:反义词的外延之间不相接, 否定一方并不代表肯定另一方, 肯定一方并不一定否定另一方。例如, “这件衣服不小”并不一定指衣服必然是“大”的。(2)反义词的词义之间存在着一定过渡阶段。例如, “好”与“坏”、“贫”与“富”之间, 存在着“不好也不坏”、“不穷也不富”的过渡状态。(3)相接:反义词之间存在完全对立的矛盾关系, 肯定一方会否定另一方, 否定一方会肯定另一方, 如“先天”与“后天”、“生”与“死”、“胜利”与“失败”等。无论是哪种类型的反义词, 反义词之间总出现在相同或类似的语境中, 如空间语境(大与小、高与低、长与短、粗与细等)、时间语境(短暂与漫长、过去与将来等)、评价语境(好与坏、美与丑、善与恶、高尚与低俗等)。因此, 反义词之间相互激活有时比同义词来得更加强烈。Justeson和Katz (1991)发现, 对于大多数形容词矾, 意义用对比或两极对立的图式来组织, 因而存在着反义关系的提取优势。Roehm, Bornkessel-Schlesewsky,Rösler和 Schlesewsky (2007)采用句子语境下的反义关系判断、词汇判断和无语境的反义词判断任务,发现在不同任务中都出现了一致的 N400反应模式:无关词 > 语义相关词 > 反义词。Crutch等(2012)发现, 在对抽象词作口头词汇与书面词汇匹配测试时, 失语症患者表现出明显的反义词的理解优势。Jeon, Lee, Kim和Cho (2009)发现, 加工同义关系和反义关系所激活的脑区大致相同, 均为左侧额中回。然而, 较之于加工同义词, 在加工反义词时还要激活一个更靠前的小区。这说明, 左侧额中回参与同义词对和反义词对在某些语义维度上的相似特征的搜索和加工, 额外脑区与反义词对在某语义维度上的意义反转与相反特征的搜索有关。因此, 对立或反转的信息越强烈, 反义关系的提取优势就越强。反义词的上述特点决定了反义词之间的相互激活非常强烈, 在反义词之间选择需要强大的和精细的抑制能力, 这对于抑制能力下降的老年人而言, 是一个不小的挑战。

然而, 实验 2却表明, 在无语境(实验 2a)时,老年人与年轻人的反义词的竞争量的差异并不显著, 说明老年人对潜在竞争者的抑制水平并不低。所以如此, 一种可能是因为反义词的频率低, 激活的水平亦低, 对目标词的选择构不成很大的竞争;另一种可能是因为在无语境时, 首先激活的是频率高的反义词, 它的较低频率的同类虽然有激活, 但激活的水平低, 缺乏足够的竞争力。在有语境时,语境对反义词提取具有促进效应, 句子背景为目标词提取提供了语义信息, 提高了反应速度。这种促进作用对老年人和年轻人有不同。在语境合理时,语境对老年人和年轻人的促进量差异不显著; 在语境不合理时, 语境对老年人和年轻人的促进量差异非常显著, 对年轻人的促进量显著大于对老年人。因为与产生语义合理的反义词不同, 要产生一个语义不合理的反义词, 语境和词汇语义之间存在着冲突。这种冲突发生在反义词产生早期, 此时, 被试需要抑制住句子背景提供的语境。在不合理语境下,老年人的抑制能力比年轻人差, 说明老年人的抑制老化在反义词产生早期——概念产生阶段就发生了。

6.5 研究局限和展望

由于实验任务的限制, 研究在材料和被试选择上存在一定局限。为了匹配不同年龄被试的各项人口学变量, 也为了避免老年人的个体差异的影响,最终入组的老年人的数量较少, 每一被试要完成全部3个实验, 这就需要控制实验的整体时间。因此,每一实验的试次较少。尤其是实验 3, 在控制句子中施动和受动的特点和关系、保证产生句子的合理性、熟悉性后, 最终入选的目标图片为33张。试次少可能对实验结果产生一定影响。研究亦未区分组内被试的工作记忆水平。工作记忆水平和抑制能力之间存在难以分离的关系。工作记忆容量不同的被试抑制分心信息的能力不同, 高工作记忆容量的人能够有效地抑制分心信息的激活, 受到的干扰少;低工作记忆容量的人不能够有效抑制分心信息的激活, 更容易受到干扰。工作记忆容量高者在抑制上存在明显优势(Brewin & Beaton, 2002; Conway &Engle, 1994; 王敬欣, 沈德立, 张阔, 2003)。Hasher和 Zacks (1988)认为, 工作记忆的年龄差异是抑制机制随着年龄老化下降的结果。老年人的工作记忆容量减退是抑制效能减退的结果, 抑制不足最终导致在工作记忆中无关信息增加, 分散注意, 产生干扰并导致记忆失败和理解失败(Grant & Dagenbach,2000)。就整体而言, 成人的工作记忆能力随着年龄的增长而下降(Gilinsky & Judd, 1994; Salthouse,1993; Swanson, 1999)。在18~80岁之间, 年轻人的工作记忆能力好于老年人(Salthouse, 1993)。工作记忆测验得分最高的年龄区间为19~29岁(Gilinsky &Judd, 1994)。具体到言语工作记忆, 高峰阶段在30岁以后(Swanson, 1999)。

结合工作记忆变化及与抑制能力的关系, 可以推论, 在言语产生中, 涉及工作记忆加工会影响老年人的成绩。实验3的结果与这一推论相符。根据实验 3的任务特点, 在动词出现之前, 被试需要记住两幅相继呈现的图片的语义, 然后根据动词给定的语用条件, 重新调整语序造句。即图片存储、语序调整以及最后发声运动都在工作记忆中完成(在发声前, 屏幕只保留最后的动词)。老年人和年轻人在顺序不一致条件下的反应时和错误率都出现了不同程度的提高, 说明比起顺序一致条件, 顺序不一致条件的任务难度更大。但是, 两组被试比较,老年人受任务难度的影响更加明显。可见, 在排除了干扰竞争等原因以后, 老年人和年轻人在不同顺序一致性条件下的任务成绩差异可以归结为工作记忆水平的影响。但是, 这仅仅是实验后的推论,还有待于进一步的实验研究证实。

言语产生中的抑制老化研究具有重要的理论意义和实践价值。在理论上, 有助于揭示老化的本质; 在实践上, 可以为针对老年人的能力测验和诊断测验的编制提供指导。例如, 可以将老年人在言语产生中表现(如在经典 Stroop任务、反义词产生和句子完成任务中的表现)作为老化的指标。然而,三个实验的抑制老化数据却不相关。这是由于不同任务加工过程不同所致。在Stroop任务中, 颜色命名属于控制加工, 词汇语义激活属于自动加工。在实验2b中, 目标词和干扰词都属于语义加工, 两者的激活强度差异比Stroop任务小, 抑制干扰刺激难度低。在实验 3中, 加工存在着二次激活。以“链子”、“栓”、“狗”一组材料为例。角色不一致条件存在两种呈现顺序:“链子-栓-狗”和“狗-栓-链子”。对“链子-栓-狗”条件, “链子”先呈现时, 由于是非生命物, 施事的信息被抑制; 然而, “狗”亦不能作施事,“狗”出现后, “狗”作施事的信息亦受抑制, “链子”作为句首信息要被重新提取; 对“狗-栓-链子”条件,词汇信息的激活过程类似。虽然“狗”作为生命物,可位列句首充当施事的信息被自动激活, “狗”为受事的信息被抑制。然而, 当“链子”出现时, 被试需要重新激活“狗”作为受事的信息。可见, 不同类型任务的相关不高, 是因为它们反映了不同性质的加工。因此, 要全面地测量言语产生的老化现象, 需要更多的能够反映不同类型加工的任务。

7 结论

通过3个实验考察在言语产生中老年人对竞争刺激抑制能力的老化。结果发现, 老年人在言语产生中的作业成绩差于年轻人; 老年人抑制头脑中多个概念或词汇的能力差于年轻人。他们的抑制能力下降受潜在干扰刺激的激活水平影响。

Abrams, L. (2008). Tip-of-the-tongue states yield language insights. American Scientist, 96(3), 234–239.

Abrams, L., Trunk, D. L., & Merrill, L. A. (2007).Why a superman cannot help a tsunami: Activation of grammatical class influences resolution of young and older adults'tip-of-the-tongue states. Psychology and Aging, 22, 835–845.

Altmann, L. J. (2004). Constrained sentence production in probable Alzheimer disease. Applied Psycholinguistics, 25,145–173.

Arbuckle, T. Y., & Gold, D. P. (1993). Aging, inhibition, and verbosity. Journal of Gerontology, 48, 225–232.

Arbuckle, T. Y., Nohara-LeClair, M., & Pushkar, D. (2000).Effect of off-target verbosity on communication efficiency in a referential communication task. Psychology and Aging,15, 65–77.

Augustinova, M., & Ferrand, L. (2012). Suggestion does not de-automatize word reading: Evidence from the semantically based Stroop task. Psychonomic Bulletin & Review, 19,521–527.

Barresi, B. A., Nicholas, M., Tabor Connor, L., Obler, L. K., &Albert, M. L. (2000). Semantic degradation and lexical access in age-related naming failures. Aging, Neuropsychology,and Cognition, 7, 169–178.

Bortfeld, H., Leon, S. D., Bloom, J. E., Schober, M. F., &Brennan, S. E. (2001). Disfluency rates in conversation:Effects of age, relationship, topic, role, and gender. Language and Speech, 44, 123–147.

Bowles, N. L. (1994). Age and rate of activation in semantic memory. Psychology and Aging, 9, 414–429.

Brewin, C. R., & Beaton, A. (2002). Thought suppression,intelligence, and working memory capacity. Behavior Research and Therapy, 40, 923–930.

Burke, D. M. (1997). Language, aging, and inhibitory deficits:Evaluation of a theory. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 52, 254–264.

Burke, D. M., & Shafto, M. A. (2008). Language and aging.The Handbook of Aging and Cognition, 3, 373–443.

Cansino, S., Guzzon, D., Martinelli, M., Barollo, M., & Casco,C. (2011). Effects of aging on interference control in selective attention and working memory. Memory &Cognition, 39, 1409–1422.

Chen, J., Liu, H. Y., & Zhang, J. J. (2007). The latest advances of the Stroop effect—Its theory, paradigms, affecting factors. Psychological Science, 30, 415–418.

[陈俊, 刘海燕, 张积家. (2007). Stroop效应研究的新进展——理论、范式及影响因素. 心理科学, 30, 415–418.]

Chen, J., Su, L., Zhang, J. J., & Xing, S. Q. (2013). The product mechanism of diglossias TOT: Evidence from Mandarin-Cantonese diglossias. Journal of Psychological Science, 36, 26–32.

[陈俊, 苏玲, 张积家, 邢诗琪. (2013). 双言舌尖现象的产生机制: 来自粤语一普通话双言者的证据. 心理科学, 36,26–32.]

Conway, A. R., & Engle, R. W. (1994). Working memory and retrieval: A resource-dependent inhibition model. Journal of Experimental Psychology: General, 123, 354–373.

Crutch, S. J., Williams, P., Ridgway, G. R., & Borgenicht, L.(2012). The role of polarity in antonym and synonym conceptual knowledge: Evidence from stroke aphasia and multidimensional ratings of abstract words. Neuropsychologia,50, 2636–2644.

Engelhardt, P. E., Corley, M., Nigg, J. T., & Ferreira, F. (2010).The role of inhibition in the production of disfluencies.Memory & Cognition, 38, 617–628.

Gernsbacher, M. A., & Faust, M. E. (1991). The mechanism of suppression: A component of general comprehension skill.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory,and Cognition, 17, 245–262.

Gilinsky, A. S., & Judd, B. B. (1994). Working memory and bias in reasoning across the life span. Psychology and Aging, 9, 356–371.

Grant, J. D., & Dagenbach, D. (2000). Further considerations regarding inhibitory processes, working memory, and cognitive aging. The American Journal of Psychology, 113,69–94.

Hanley, J. R. (2011). Why are names of people associated with so many phonological retrieval failures? Psychonomic Bulletin & Review, 18, 612–617.

Harnishfeger, K. K., & Pope, R. S. (1996). Intending to forget:The development of cognitive inhibition in directed forgetting.Journal of Experimental Child Psychology, 62, 292–315.

Hasher, L., & Zacks, R. T. (1988). Working memory,comprehension and aging: A review and a new view. In G.H. Bower (Ed.), The psychology of learning and motivation(Vol. 22, pp. 193–225). New York: Academic Press.

He, G. W. (2009). Dictionary of modern Chinese antonym.Shanghai: Shanghai Dictionary Press.

[贺国伟. (2009). 现代汉语反义词典. 上海: 上海辞书出版社.]

James, L. E., & Burke, D. M. (2000). Phonological priming effects on word retrieval and tip-of-the-tongue experiences in young and older adults. Journal of Experimental Psychology:Learning, Memory, and Cognition, 26, 1378–1391.

James, L. E., Burke, D. M., Austin, A., & Hulme, E. (1998).Production and perception of "verbosity" in younger and older adults. Psychology and Aging, 13, 355–367.

Hodgson, C., & Ellis, A. W. (1998). Last in, first to go: Age of acquisition and naming in the elderly. Brain and Language,64, 146–163.

James, L. E., & MacKay, D. G. (2007). New age-linked asymmetries: Aging and the processing of familiar versus novel language on the input versus output side. Psychology and Aging, 22, 94–103.

Jiang, M. M., & Li, H. (2011). TOT in language production.Journal of Shenyang University, 23, 86–89.

[姜敏敏, 李虎. (2011). 言语产生中的舌尖现象研究综述.沈阳大学学报, 23, 86–89.]

Jeon, H., Lee, K. M., Kim, Y. B., & Cho, Z. H. (2009). Neural substrates of semantic relationships: Common and distinct left-frontal activities for generation of synonyms vs.antonyms. Neuroimage, 48, 449–457.

Justeson, J. S., & Katz, S. M. (1991). Co-occurrences of antonymous adjectives and their contexts. Computational Linguistics, 17, 1–19.

Kane, M. J., & Engle, R. W. (2003). Working-memory capacity and the control of attention: The contributions of goal neglect, response competition, and task set to Stroop interference. Journal of Experimental Psychology: General,132, 47–70.

Li, D. M., Liu, C., & Li, G. Y. (2003). Development in digit working memory span across the life span and its influential factors. Acta Psychologica Sinica, 35, 63–68.

[李德明, 刘昌, 李贵芸. (2003). 数字工作记忆广度的毕生发展及其作用因素. 心理学报, 35, 63–68.]

Li, X. X. (2013). Asymmetry study of modern Chinese antonym(Unpublished master’s thesis). Heilongjiang University.

[李秀香. (2013). 现代汉语反义词的不对称性研究 (硕士学位论文). 黑龙江大学.]

Li, Z. N., & Li, R. X. (1984). Actor and subject to change in terms of word order and other gerund. Inner Mongolia University (Humanities and Social Sciences), (3), 83–95.

[李作南, 李仁孝. (1984). 施动名词和受动名词的语序变化及其它. 内蒙古大学学报(哲学社会科学版), (3), 83–95.]

Lin, Z. X., Zhang, Z. H., & Liu, S. (1991). Experimental study of the effect of age differences in term of color-word interference. Development of Psychology, 9, 75–79.

[林仲贤, 张增慧, 刘颂. (1991). 色一词干扰效应的年龄差异实验研究. 心理学动态, 9, 75–79.]

Liu, Z. M., & Liu, C. (2005). The age differences of stroop and reverse Stroop effect between adolescences and young adults: An ERP study. Psychological Exploration, 27, 48–54.

[刘兆敏, 刘昌. (2005). 青少年Stroop效应和反转Stroop 效应的脑事件相关电位研究. 心理学探新, 27, 48–54.]

Lu, A. T., Zhang, J. J., & Mo, L. (2008). The impact of attentional control and short-term storage on phonemic and semantic fluency. Acta Psychologica Sinica, 40, 25–36.

[陆爱桃, 张积家, 莫雷. (2008). 注意控制和短时存储对音位流畅性和语义流畅性的影响. 心理学报, 40, 25– 36.

Ludwig, C., Borella E., Tettamanti M., & de Ribaupierre, A.(2010). Adult age differences in the Color Stroop Test: A comparison between an Item-by-item and a Blocked version.Archives of Gerontology and Geriatrics, 51, 135–142.

MacLeod, C. M. (1991). Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review. Psychological Bulletin,109, 163–203.

MacKay, D. G., & Burke, D. M. (1990).Chapter five cognition and aging: A theory of new learning and the use of old connections. Advances in Psychology, 71, 213–263.

McClelland, J. L., & Rumelhart, D. E. (1981). An interactive activation model of context effects in letter perception: I.An account of basic findings. Psychological Review, 88,375–407.

Mortensen, L., Meyer, A. S., & Humphreys, G. W. (2006).Age-related effects on speech production: A review.Language and Cognitive Processes, 21, 238–290.

Murphy, D. R., Daneman, M., & Schneider, B. A. (2006). Why do older adults have difficulty following conversations?Psychology and Aging, 21, 49–61.

Nigg, J. T. (2000). On inhibition/disinhibition in developmental psychopathology: Views from cognitive and personality psychology and a working inhibition taxonomy. Psychological Bulletin, 126, 220–246.

Robert, C., & Mathey, S. (2007). Aging and lexical inhibition:The effect of orthographic neighborhood frequency in young and older adults. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 62, 340–342.

Rodrigue, K. M., Kennedy, K. M., & Raz, N. (2005). Aging and longitudinal change in perceptual-motor skill acquisition in healthy adults. The Journals of Gerontology Series B:Psychological Sciences and Social Sciences, 60, 174–181.

Roehm, D., Bornkessel-Schlesewsky, I., Rösler, F., &Schlesewsky, M. (2007). To predict or not to predict:Influences of task and strategy on the processing of semantic relations. Journal of Cognitive Neuroscience, 19,1259–1274.

Roelofs, A. (1992). A spreading-activation theory of lemma retrieval in speaking. Cognition, 42, 107–142.

Salthouse, T. A. (1993). Influence of working memory on adult age differences in matrix reasoning. British Journal of Psychology, 84, 171–199.

Schneider, S., Plank, C., Eysholdt, U., Schützenberger, A., &Rosanowski, F. (2010). Voice function and voice-related quality of life in the elderly. Gerontology, 57, 109–114.

Shafto, M. A., Stamatakis, E. A., Tam, P. P., & Tyler, L. K.(2010). Word retrieval failures in old age: The relationship between structure and function. Journal of Cognitive Neuroscience, 22, 1530–1540.

Shi, Y. Z. (1992). Difference and relations between synonym and antonym. Chinese Learning, (1), 28–34.

[石毓智. (1992). 同义词和反义词的区别和联系. 汉语学习,(1), 28–34.]

Simpson, G. B., & Burgess, C. (1985). Activation and selection processes in the recognition of ambiguous words. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 11, 28–39.

Simpson, G. B., & Kang, H. (1994). Inhibitory processes in the recognition of homograph meanings. In D. Dagenbach & C.H. Thomas (Eds.), Inhibitory processes in attention,memory, and language (pp. 359–381). San Diego, CA, US:Academic Press.

Stoltzfus, E. R., Hasher, L., Zacks, R.T., Ulivi, M. S., &Goldstein, D. (1993). Investigations of inhibition and interference in younger and older adults. Journals of Gerontology, 48, 179–188.

Sutin, A. R., Terracciano, A., Kitner-Triolo, M. H., Uda, M.,Schlessinger, D., & Zonderman, A. B. (2011). Personality traits prospectively predict verbal fluency in a lifespan sample. Psychology and Aging, 26, 994–999.

Swanson, H. L. (1999). What develops in working memory? A life span perspective. Developmental Psychology, 35,986–1000.

Taylor, J. K., & Burke, D. M. (2002). Asymmetric aging effects on semantic and phonological processes: Naming in the picture-word interference task. Psychology and Aging,17, 662–676.

Tsang, Y. K., & Chen, H. C. (2013). Early morphological processing is sensitive to morphemic meanings: Evidence from processing ambiguous morphemes. Journal of Memory and Language, 68, 223–239.

Wang, J. X., Shen, D. L., & Zhang, K. (2003). A correlative research on inhibition ability and working memory capacity.Psychological Science, 26, 967–970.

[王敬欣, 沈德立, 张阔. (2003). 抑制能力与工作记忆能量的相关研究. 心理科学, 26, 967–970.]

West, R., & Alain, C. (2000). Age-related decline in inhibitory control contributes to the increased Stroop effect observed in older adults. Psychophysiology, 37, 179–189.

White, K. K., & Abrams, L. (2002). Does priming specific syllables during tip-of-the tongue states facilitate word retrieval in older adults? Psychology and Aging, 17,226–235.

Xiao, E. P., Zhang, J. J., & Chen, S. Q. (2010). The impact of inhibition function on the phonological encoding of persons who stutter. Chinese Journal of Special Education, (2),58–63.

[肖二平, 张积家, 陈穗清. (2010). 抑制功能对汉语口吃者语音编码的影响. 中国特殊教育, (2), 58–63.]

Yin, S. F., & Peng, H. M. (2013). The aging mechanism on off-topic verbosity. Advances in Psychological Science, 21,487–494.

[尹述飞, 彭华茂. (2013). 偏题言语及其老化机制. 心理科学进展, 21, 487–494.]

Zhang, B. J. (2002). The pragmatic status of agent in Chinese.Studies of The Chinese Language, (6), 483–494.

[张伯江. (2002). 施事角色的语用属性. 中国语文, (6),483–494.]

Zhou, M. Q. (2011). A cognitive analysis on lexical ambiguity resolution. Language Teaching and Research, (1), 62–68.

[周明强. (2011). 词汇歧义消解的认知解析. 语言教学与研究, (1), 62–68.]

Zhou, Z. J. (2002). Study of Chinese disambiguation process.Wuhan: Central China Normal University Press.

[周治金. (2002). 汉语歧义消解过程的研究. 武汉: 华中师范大学出版社.]

Zhou, Z. J., & Chen, Y. M. (2004). The process of the disambiguity of homographs in Chinese. Psychological Science, 26, 204–207.

[周治金, 陈永明. (2004). 汉语同形歧义词歧义消解的过程.心理科学, 26, 204–207.]

Zhou, Z. J., & Chen, Y. M. (2007). The semantic processing of Chinese ambiguous words in word-context. Journal of Hubei University (Philosophy and Social Science), 33(6),801–805.

[周治金, 陈永明. (2007). 词语境中汉语歧义词多个意义的加工过程. 湖北大学学报: 哲学社会科学版, 33(6),801–805.]