新常态下统筹城乡公共服务促进农民消费的作用机制研究

■ 李 峰,赵怡虹

(1.河北工业大学 经济管理学院,天津300401;2.天津商业大学经济学院,天津300134)

经历金融危机大规模刺激后,我国经济自2009年开始进入新常态为特征的经济发展阶段。新常态揭露了国民经济快速发展的深层次矛盾,然而如何摆脱原有的投资驱动和出口驱动的增长方式,重新构筑持续发展的增长新动力成为当前需要研究的重点。2000年以来,我国最终消费率和居民消费率连续十几年呈下降趋势,尽管这两年消费对增长的贡献率有所提高,但消费对经济增长的拉动作用并未有效释放,尤其城乡差距引致的消费结构不平衡,农村居民消费长期低迷,极大影响了经济增长方式向 “消费驱动”的转变。因此,在新常态下,挖掘农村消费空间和农民消费潜力,推进增长动力由供给推动向扩大内需为主的转换,促进我国经济可持续发展,是当下亟须关注的重点。

一、新常态下城乡公共服务差异严重制约农村居民消费

近些年,我国出台了大量城乡统筹发展的扶持、免税政策,对农民就业、农民工关照等,农村地区与农民收入明显增长,农村居民消费有所增长。2013年,我国农村消费品零售额31952亿元,比2012年名义增长14.6%;比城镇消费品零售额名义增速增加1.7个百分点。农民人均消费支出6626元,比2012年名义增长12.1%,比城镇居民人均现金消费支出分别快4.1个百分点和3.6个百分点。但是自改革开放以来,供给推动和效率优先的双重作用下,我国地区差距尤其是城乡差距总体呈持续扩大的趋势。长期积累的城乡差距已固化了部分社会阶层与利益,强化两极分化,导致城乡消费结构的不平衡。2000年以来,我国最终消费率和居民消费率连续十几年呈下降趋势。城镇居民消费是农村居民消费的近3倍,农村消费占国内消费比例与其人口所占比例极不相称,城乡消费的分化与对立导致城乡消费差距至少相差十年以上。

究其原因,城乡公共服务差异是制约农村居民消费的因素。长期以来,我国二元经济结构已经形成了城乡二元公共服务供给结构:生活和生产中各种的风险由农民自己分担,农村各项公共服务和社会保障也主要由农民承担。农村公共服务的供给总量不足和供给效率低下,直接制约了农村居民消费和新农村顺利建设。农村公共服务供给结构失衡,调高了农民消费预期,挤压了发展型消费,阻碍了农村新消费热点的形成。

从财政投入来看,城市基础设施主要由地方政府与中央政府投入完成,具有相对完善的管理体系,如环保、城建等部门在维护管理。而农村基础设施主要依赖地方农民解决,基础设施较差,在乡村有相当部分公路是沙土路,而且缺桥少涵的问题比较普遍,快速城市化使得城市与农村之间公共服务的硬件设施差距越来越大。

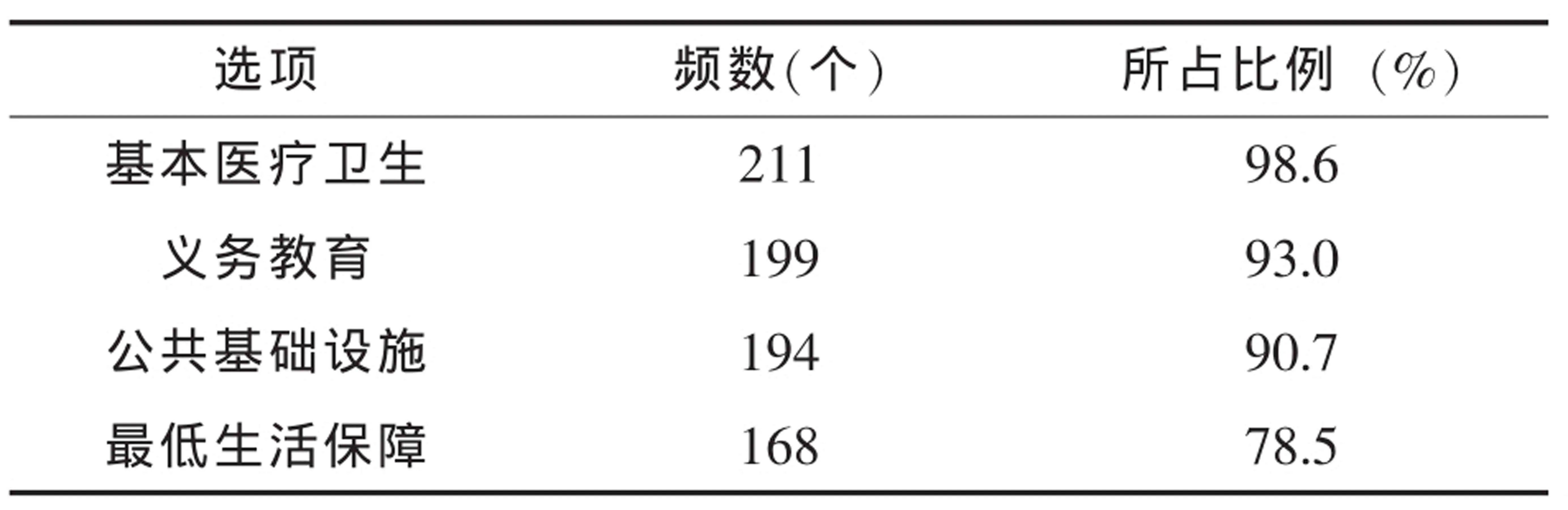

同时,由于教育、医疗卫生等公共服务过度市场化,导致其价格问题日益突出,城乡基本公共服务中软性服务分布也很不均衡。根据中国改革和发展研究院的问卷调查,当前农村居民最关心、最急需的基本公共服务依次为基本医疗卫生、义务教育、公共基础设施、最低生活保障 (见表1)。

表1 当前农村居民最需要的基本公共服务

农村基本公共服务水平落后,加之对未来的不确定性,抑制了农村居民的消费欲望。农村居民在义务教育、公共卫生和社会保障等公共服务的不平衡,促使农村居民增加预防性储蓄,降低当前的消费倾向。因此,逐步化解城乡公共服务二元结构差距,推进农村公共服务体系的建设,可以解决长期以来农民普遍在消费上的 “后顾之忧”。

二、统筹基本公共服务对于扩大农村居民消费的机理分析

城乡统筹公共服务,为农村居民提供一定标准的公共服务,每个社会成员能得到普遍平等的提供,对农村居民消费会产生三方面的影响。

(一)具有消费风险分担的作用

随着社会经济的转型,尤其是伴随我国城镇化进程的加快,农民的流动性增强,脱离了其原有的宗族、血缘和村落关系维系的社会资本网络,传统的伦理观念往往趋于淡化,亲友网络的紧密度下降。面临风险时,传统的非正式风险分担机制不再具有长期的持续性和可靠性。同时,当前中国市场经济还未成熟,正式和非正式保险以及信贷制度不完善,限制了农户通过金融市场的借贷来平滑消费行为。因此,农村居民的风险分担机制明显不足,经济社会的转型要求我国农民消费风险方式亟须变革。

从理论上来看,基本公共服务能够作为消费风险分担机制对消费波动起到平滑作用。当面临外部的经济冲击时,包括收入、就业、健康和教育的不确定性,往往促使家庭选择各种方式来平滑消费以降低风险。我们定义γ为风险分担程度,或者说是消费平滑程度,则1-γ为可支配收入中用于消费的比例。如果γ等于0,则其消费变化完全等于其可支配收入变化,不存在消费平滑;如果γ等于1,居民有完全的消费平滑行为。居民消费变化往往在0到1之间,总是存在局部的跨期消费平滑。

现实实践中,由于市场不完全、流动性约束导致持久收入理论中的完全跨期消费平滑无法实现,消费者往往通过正式制度或非正式制度,即市场和非市场的风险分担机制对消费进行平滑。统筹公共服务成为保障农村居民消费免受冲击的重要途径,通过政府干预部分阻断财富、收入与消费的因果关联,基本公共服务进入农村居民福利函数,保障农村居民在收入变动时福利水平不会剧烈恶化。

(二)改善消费环境,居民消费率提高

消费环境是私人产品消费的前提条件之一,消费的便利与否构成消费实现的交易成本,配套基础设施是否具备,直接影响消费是否能够实现。例如公共通信设施加强了居民对私人通信工具的消费需求;道路、港口、机场等基础设施的建设增加了人们在汽车、旅游方面的消费等,我国城乡之间的消费差异一个重点在于消费环境的差异。

由于城市交通条件便利,公共设施发达,市场体系发育较好,居民的消费环境舒适方便,提高地区消费水平。而受交通、水电等基础设施及金融环境、信息环境不完善的影响,农村消费水平大大降低,消费环境公共服务水平的差异直接导致了城乡居民消费上的巨大差异。

尽管农村居民在电、路、气等基础设施的消费硬环境上有所改善,但在医疗卫生、产品信息与服务、维权解决机制等消费软环境上,政府供给相对缺位。一般来说,优质的消费环境优化商品结构,会降低商品价格和附加成本,能够刺激消费,反之,恶劣的消费环境会制约消费欲望。因此,提高农村消费环境公共服务的供给水平,降低农村居民利用市场的交易成本,提高消费效率,可以有效地释放农村居民的消费需求。

(三)影响消费者的心理账户与消费行为

根据行为生命周期理论,消费者把金钱划分到消费账户和保障预防性账户两种不同用途的心里账户中。从对未来预期的角度来看,流动性较强的资金放置在消费账户中,流动性较低的资金放置在保障预防性账户中,而且往往以长期储蓄的方式存在,其用途被限定为养老、子女教育、住房、医疗开支以及应对可能发生的各种不确定性。

对农村居民而言,由于公共服务城乡差距,会减少消费,用于应对不确定性的保障预防性账户资金较多。因此,政府提供公共服务能够影响居民的心理账户结构,公共服务水平越低,处于对未来的预防和保障考虑,流动性较低的保障性账户资金比重越高。反之,公共服务水平越高,当前消费账户中的资金比重越高,消费也就越多。

从消费倾向来看,流动性较强的资金边际消费倾向最高,保障预防性账户中资金消费倾向较低。因此,需要完善农民的基本公共服务体系,缩小因财富、收入的不确定性而导致农村居民消费差距过大,缓解其未来保障支出压力,减少预防性储蓄,使增加的收入更多地进入到当前消费账户。可以说,国家提供的公共服务与农村居民家庭的保障预防性账户之间存在着一种替代关系。

三、城乡公共服务体系健全与完善的对策建议

本文认为应从三个方面完善制度安排,逐步推进农村公共服务建设。

(一)逐步完善政府主导的多元化投资的公共服务投资体系

从公共经济学的角度来看,农村公共服务具有外部效应、信息不完全等属性,其无法完全通过市场有效供给,政府需承担基本公共服务供给的主体责任。从现实来看,我国公共服务领域市场化改革的失效,表明政府决定着政策导向与制度安排,其主体责任具有不可替代性,政府应当成为统筹城乡公共服务的调节主体。

从另一角度来看,统筹公共服务不能完全由政府独立承担,不可忽视其他主体不可或缺的参与,应实施政府引导、社会参与、农民合理承担的政策导向,多元化供给方式,改进原有的农村公共服务供给,因地制宜促进供给模式创新。通过选择性激励机制,激发不同经济成份和各类投资主体的积极性和内在驱动力,提升农村公共产品提供的数量和质量,纠正当前农村公共产品供给的结构性失衡,更好地促进农村公共服务的建设。

(二)进一步推进公共财政体制改革,加大对农村公共服务体系的投入

公共财政的实质是民生财政,政府要从公共政策的制定和执行上保障社会弱者生存和发展的空间,创造条件使农村居民共享社会发展成果。中高速、优结构、新动力、多挑战的这一我国新常态下,深化财政体制改革,扫清阻碍统筹城乡公共服务的显性的或隐性的制度,整合资源,构建联动机制,加强农村的基本公共服务体系建设,打破城乡公共服务二元结构。

增加农村硬件设施建设,如道路、电力、供水等基本公共物品,这是农村有效市场需求的前提条件,也能够撬动更多社会资金投入,挖掘农村潜在消费需求。健全农村公共服务运行维护机制,保障农村环境持续改善、服务能力持续提升,以农民工为重点,逐步实现城乡基本公共服务制度对接。同时,推进农村宽带建设的基础性工程,提升基础设施水平和完善当地配套政策,优化消费环境,促进信息消费,以信息化带动农业现代化,激发农民新的消费需求,为农民信息消费注入了新的成长动力。

(三)建立与健全农村基本公共服务绩效评价与监测体系

我国财政分权体制下,地方政府的税收竞争以及地方政府官员以GDP为核心的晋升激励体系,使得政府绩效评估没有妥善处理城乡主体利益之间的关系,缺少以城乡统筹、农村公共服务体系建设为导向目标的考核。因此,需加强政府绩效考核指标和考核流程的优化,从投入导向指标转向以服务结果为导向的指标,加大推进城乡基本公共服务绩效评估比重,保障和促进农村公共服务体系的建设。

另一方面,需要多元化主体的评价,逐步实现农村公共产品供给决策 “自上而下”向 “自下而上”与 “自上而下”相结合转变,增强供给的针对性和有效性。科学评价推进农村公共服务的绩效,协调互动、运行有效的监督体系,促进公共服务资源优化配置,从制度上确立由农民、农村的需求来决定公共产品供给范围和供给方向的制度。强化政府农村公共服务项目的考评,充分反映农民意愿、符合农村实际的公共服务决策,同时,建立和健全激励和问责机制,根据绩效考评成绩,因地制宜统筹城乡公共服务。

四、总 结

我国经济正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期 “三期叠加”的发展阶段,经济增长从对投资和出口的依赖转而更多依靠消费和内需。统筹城乡公共服务能够前瞻性地公平合理分配公共资源,促进商品和要素自由流动的城乡统一大市场的形成,是新常态下扩大农村消费市场,促进经济发展走追求质量、效益之路的重要依托。本文从理论上分析了统筹公共服务促进消费具有消费风险分担、改善消费环境、影响消费者心理账户的三重作用,认为应推进公共财政体制改革、多元化投资体系、健全绩效评价体系三方面完善制度安排,有效调动居民的消费欲望,解决农村居民消费的后顾之忧。此外,还应以城镇化建设为契机,统筹城乡公共服务,通过城乡资源的共享,消除城乡二元结构带来的矛盾,让改革红利惠及更多的农村居民,实现更大的社会公平。

[1]洪银兴.经济新常态不只是速度状态[N].人民日报,2015-01-28.

[2]沈坤荣.把握经济新常态适应经济新常态[N].光明日报,2015-01-29.

[3]刘伟,苏剑.“新常态”下的中国宏观调控[J].经济科学,2014(4):5-13.

[4]陈玉宇,行伟波.消费平滑、风险分担与完全保险——基于城镇家庭收支调查的实证研究[J].经济学(季刊),2006(10):253-272.

[5]贺京同,霍焰.心理会计、公共福利保障与居民消费[J].财经研究,2007(12):114-127.

[6]李玉举.扩大农村居民消费需求的政策建议[J].宏观经济管理,2009(7):16-18.

[7]马伯钧,康红燕.行为消费理论述评[J].湖南师范大学社会科学学报,2013(3):101-107.

[8]陈幼红.优化农村消费环境的对策[J].商业时代,2010(10):10-11.

[9]罗丽莎.城乡基本公共服务均等化[J].知识经济,2010(1):63-64.

[10]李伟.扩大我国农村居民消费问题的观点综述[J].经济研究参考,2010(12):38-43.

[11]吴孔凡.农村基本公共服务均等化问题研究[J].中国财政,2008(21):39-41.

[12]胡志平.公共服务下乡:农村消费需求增长的新动力[J].天府新论,2009 (4):48-53.