湖北省阳新县香炉山地区铜金矿找矿思路及工作部署

蔡恒安,王 宇,贺景鸽,谢 平,刘 佳

(湖北省地质局第一地质大队,湖北大冶 435100)

鄂东南铁铜矿集区是长江中下游铁铜成矿带的重要组成部分,截止2013年底,矿集区累计查明铜金属资源储量约400多万吨,铁资源储量约8亿多吨,金资源储量约100多吨以及一定量的钨、钼、铅、锌、钴等金属矿产。近年来,除去鸡冠咀、铜绿山、丰山老矿山深部及外围取得一定突破外,新区找矿进展不大,主要存在三大瓶颈:一是矿产勘查工作主要集中于毛铺—两剑桥断裂以北的矿山密集区,对南部矿山较少区投入不够,找矿空间存在瓶颈;二是矿产勘查工作局限于六大岩体附近,找矿层位局限于三叠系地层,矿床类型局限于矽卡岩型,而对小岩体(特别是隐伏小岩体)、找矿层位如奥陶—志留系、泥盆—石炭系等地层硅钙面,矿床类型例如沉积改造型、斑岩型等的重视程度不够,找矿思路存在瓶颈;三是以往的勘查手段对找大岩体、矽卡岩针对性较好,对找小岩体、沉积改造型矿床的技术手段上存在技术和经验上的瓶颈。本次工作以先进成矿理论和新的找矿思路为指导,通过物化探以及工程技术手段详细解剖南部香炉山勘查区成矿地质条件,评价香炉山勘查区铜金矿找矿前景,由点及面,在此基础上大致评价矿集区南部的找矿前景,开拓新的找矿思路。

1 区域地质背景

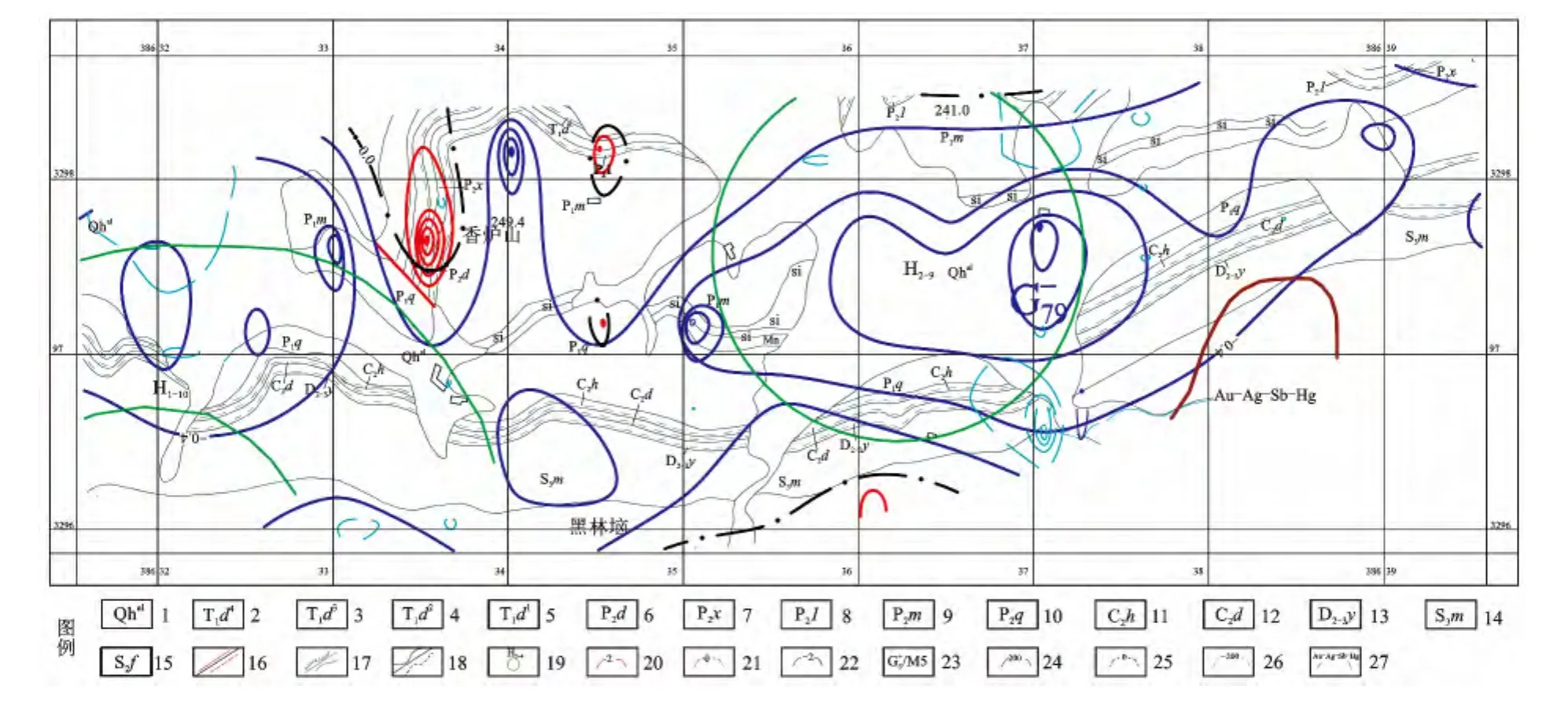

勘查区大地构造位置位于下扬子台褶带通山—瑞昌凹断褶束的下畈—枫林倒转背斜与鸡笼山—苗母山倒转向斜核翼转折端的中部。成矿带归属于大冶—瑞昌铁铜金钨钼铅锌Ⅳ级成矿带东部的丰山铜金矿田。区内地层除中、下泥盆统缺失外,寒武—三叠地层均有出露,又以古生界地层为主;区域构造主要形成于印支期和燕山期,印支期形成大量北西西—近东西向的复式褶皱构造以及核部及翼部发育的北西西—近东西向走向断裂和北东、北西向剪切断裂,燕山期构造叠加于印支期构造之上,形成北北东向褶皱和断裂的同时,形成大量的弧形褶皱以及改变早期断裂的性质,成为重要的控岩控矿构造;区域岩浆岩较发育,主要有鄂城、铁山、金山店、宁乡、殷祖、阳新等六大岩体和铜绿山、铜山口、丰山、鸡笼山等100多个小岩体,形成时代主要为燕山期,与区域铜铁金等金属矿产关系密切[1-2](图1)。

2 香炉山勘查区地质特征

2.1 勘查区地层

图1 丰山矿田地质简图(据杜凯,2014改)Fig.1 Geological sketch of Fengshan ore fields

勘查区地层出露较全,从志留—三叠系地层均有出露,但中下泥盆统由于抬升导致沉积间断,地层缺少,地层整体的展布方向为近东西向。志留系地层分布于勘查区的南部,岩性以泥页岩、泥质粉砂岩、石英砂岩为主;勘查区的中部发育长条状分布的泥盆系地层,岩性为石英砾岩;石炭系地层毗邻于泥盆系地层,分布于其南部,上部为生物碎屑灰岩,下部为(角砾状)白云岩;二叠系地层分布于勘查区的北部,岩性为生物碎屑灰岩、含燧石团块(条带)灰岩;三叠系地层发育较少,仅仅在香炉山山头北部出露,岩性主要为泥灰岩、灰岩(图2)。其中泥盆—石炭系地层不整合界面和石炭系大埔组地层发育胶状黄铁矿层的岩性段是本次工作的重要找矿层位,该层位也是九瑞矿集区最重要的找矿层位。

2.2 勘查区构造

褶皱构造:勘查区位于鸡笼山—苗母山复式倒转向斜和下畈—枫林倒转背斜的核翼转折端,为向斜和背斜的核翼转折端。

图2 香炉山勘查区综合成果图Fig.2 The comprehensive results of Xianglushan exploration area

鸡笼山—苗母山复式倒转向斜 轴部整体呈北东东—近东西向展布,在香炉山地段轴向明显向北突出,呈弧形状分布,核部地层主要为三叠系地层,两翼依次为二叠系—志留系地层,南北翼地层都倾向南,北翼地层倒转。褶皱内部发育大量次级褶皱(裙边褶皱),显示出复式褶皱的特征。复式向斜核部次级褶皱(裙边褶皱)对区内与成矿密切相关的燕山早期晚阶段的中酸性小岩体以及相关的铜金矿产控制明显,表现为中酸性小岩体及与其相关的铜金矿产主要分布于丰山—鸡笼山—东雷湾一带,定位于复式向斜核部发育的次级褶皱和断裂构造的耦合部位。

下畈—枫林倒转背斜 位于鸡笼山—苗母山向斜以南,背斜轴向整体呈北东东向,在香炉山地段呈近东西向,背斜核部主要为志留系地层,在东部江西宝山地区岀露少量奥陶系地层,两翼依次为泥盆—三叠系地层,北翼地层向南倾,地层倒转。花岗闪长斑岩成矿母岩主要分布于江西省宝山—大桥一带,定位于复式背斜核部及南翼。

断裂构造:勘查区的断裂构造主要分为北东、北西、北东东向—近东西、北北东向断裂四组,其中北东东向断裂为平行褶皱轴部的走向断裂,北西和北东向断裂为褶皱核翼部位发育的剪切断裂,北北东向断裂为燕山期构造应力形成的走向断裂,由于碳酸盐重结晶温度很低,早期断裂往往愈合,地表难以观察,主要表现为零星出露的断裂构造形迹。

北西向谢华武—丰山洞—城门山断裂带 见图1中岩石圈断裂,断裂带北东起于铁山岩体内部的谢华武岩体—铜洞、铜垱—鸡笼山、丰山—江西城门山一带,长度>120 km,为一系列断裂组成的断裂带,走向约315°,产状变化较大,整体向南西陡倾。断裂带北东部控制了谢华武花岗闪长斑岩小岩体的侵位,丰山矿田花岗闪长斑岩小岩体群均分布于断裂带附近,九瑞矿集区的中酸性小岩体群也明显受其控制,说明该断裂带对燕山早期晚阶段的中酸性小岩体群控制作用明显。

结合区域成矿规律认为,勘查区多层次、多级别的北东、北西、北东东向—近东西、北北东向四组断裂组成的格网状断裂构造系统控制了不同深度岩体的侵位,从而控制与岩体密切相关的铜金矿体的最终定位[3-4]。

2.3 勘查区岩浆岩

勘查区岩浆岩不发育,但工作区周边岩浆岩较为发育,例如鸡笼山、丰山岩体包括九瑞地区宝山、武山岩体等都为燕山早期晚阶段形成的花岗闪长斑岩、石英闪长玢岩等中酸性小岩体,与区内的铜钼金矿关系密切。

2.4 勘查区地球物理特征

磁法 与成矿有关的中酸性小岩体相对于无磁性的沉积岩往往显示出微弱的正磁异常,工作区整体上以负磁异常为主,正磁异常不发育,仅仅在工作区的中南部见一个微弱的面状正磁异常(图2),可能为深部隐伏岩体的磁性反映。

重力 区内碎屑岩密度最低,其次为中酸性侵入岩,密度较大的岩石为碳酸盐岩,因此,碳酸盐岩区多显示出重力高异常,碎屑岩区多显示重力低异常。中酸性侵入岩侵入于碳酸盐岩地层时,在碳酸盐岩地层出露区显示出负重异常的特征,侵入于碎屑岩地层时,显示出重力高异常的特征,区内小斑岩体由于地表风化和围岩蚀变发生高岭土化,其密度降低,导致在碳酸盐岩区的小岩体发育部位负重异常更为明显。

勘查区剩余布格重力异常主要为北东东—近东西向带状分布且幅值不大的圈闭异常,幅值多在-1.0~0.8毫伽之间,整体以负重异常为主,呈北东东—近东西带状分布于勘查区中部,负重异常带中发育明显的负重中心,并且负重中心与第四系以及碳酸盐岩分布区耦合较好。初步认为负重异常带整体呈北东东—近东西展布可能是受泥盆—石炭系地层硅钙面发育的滑脱构造和断裂构造控制,而碳酸盐岩分布区的负重中心可能是沿断裂构造上侵的隐伏中酸性小岩体的浅部反映(图2)。

2.5 勘查区地球化学特征

工作区东南部发育面状的Au-Ag-Sb-Hg化探异常,与鸡笼山、丰山等典型矿床的低温前缘晕异常相似度较高,说明深部具有寻找与隐伏小岩体有关的铜金矿的地质条件(图2)。

3 找矿思路

勘查区的找矿思路主要应明确以下几点认识:①勘查区的找矿方向,即找什么矿;②根据区域成矿规律明确勘查区可能发育的矿床类型及其成矿规律;③工作重点,即主要解决什么问题;④勘查区找矿技术方法和手段,即用什么有效的方法和手段解决问题。

3.1 找矿方向

根据勘查区成矿地质条件结合其所在区域的矿产分布规律,认为工作区的主要找矿方向为寻找与燕山早期晚阶段中酸性小岩体有关的铜金矿产,矿床类型为围绕小岩体由岩体中心向外1 km范围内,由内向外依次发育的斑岩型铜钼—斑岩型铜金—矽卡岩型铜金-D-C地层不整合界面沉积改造型铜多金属矿—低温热液型金矿。其中以泥盆—石炭不整合界面的沉积改造型铜多金属矿为主攻矿床类型。

3.2 成矿规律

根据九瑞矿集区总结的成矿规律,与成矿密切相关的燕山早期晚阶段中酸性小岩体受多层次、多级别断裂和褶皱构造控制,垂向上表现为多层次、多级别的特征。北西向的谢华武—丰山洞—城门山岩石圈断裂通过控制深部大岩基(顶深>7 km)的展布而控制了矿带的展布,北东、北西、北东东向基底断裂通过控制中深部岩基(顶深>2~4 km)的展布而控制了成矿亚带的展布,北东、北西、北东东向盖层大断裂通过控制中浅部岩浆柱(顶深<1 km)的展布而控制了矿田的展布,盖层浅部的北东、北西、北东东向、北北东向断裂构造和北东东向褶皱构造的耦合部位控制了浅部岩体和矿床的定位(图3)。

在区域尺度上,地表出露的小岩体受断裂和褶皱构造控制表现出明显的等距性和带状分布特征,具体表现为区域上北东东向展布的六条岩浆岩带北西成串分布,并呈10~15 km等距分布,单条北东东向岩浆岩带内小岩体呈5~10 km等距分布,同时四条北北西向展布的岩浆岩带也呈5~8 km等距分布;在矿田尺度上(例如丰山矿田)小岩体也呈明显等距分布特征,小岩体北西向呈2~3 km等距分布,北北东向呈1~2 km等距分布(图4),围绕成矿母岩1 km范围内发育斑岩型—矽卡岩型—泥盆—石炭系地层不整合界面沉积改造型—低温热液脉型等多类型铜金矿产,并常常表现多位一体的特征。

图3 九瑞地区岩浆岩系统立体结构图(据翟裕生,1997)Fig.3 Stereo diagram of magmatic rock system in Jiurui area

勘查区主攻矿床类型为赋存于泥盆—石炭系地层不整合界面的沉积改造型铜金多金属矿产,该类型矿产占九瑞地区铜多金属矿产储量的42.5%[5],其往往发育于距燕山早期晚阶段中酸性小岩体1 km范围内的D-C地层不整合界面附近及其上的大埔组(角砾状)白云岩中,矿体往往呈层状、似层状,矿石多具胶状结构和交代结构显示出沉积成因和改造成因等多成因,通过武山和城门山矿床最近的深部探矿工程证实,沉积改造型铜金多金属矿向矿区深部延伸仍很稳定,找矿前景较好。

图4 丰山矿田小岩体分布示意图(据陈腊春,2009改)Fig.4 The distribution diagram of small rock mass in Fengshan ore field

3.3 工作重点

根据勘查区的成矿地质条件和物化探异常特征,指示勘查区具有寻找与燕山早期晚阶段中酸性小岩体有关的铜金矿产的前景,主攻矿床类型为发育于距成矿小岩体1 km范围内赋存D-C地层不整合界面的沉积改造型铜金多金属矿产。勘查区的找矿重点和难点有以下几个方面:

界定主成矿期 沉积改造型铜多金属矿产明显存在多期次成矿的特征,至少存在早期海西期的热水沉积成矿作用和晚期燕山期的岩浆成矿作用,界定主成矿期对地质找矿意义重大,其决定了勘查区的找矿方向和找矿重点。前人通过研究发现这类矿床总是分布于燕山早期晚阶段中酸性小岩体1 km范围内,没有岩体或者离岩体较远时,矿床往往难以达标成型,所以认为热水沉积成矿作用仅仅形成了成矿物质的初始富集,也就是矿源层,而燕山期的岩浆成矿作用为主成矿作用,也就是说没有燕山期岩浆成矿作用的叠加,这种矿床无法达标成型,形成规模型的矿床。主成矿作用的确定决定了勘查区的首要工作就是寻找燕山早期晚阶段的成矿小岩体,围绕小岩体寻找斑岩型、矽卡岩型、沉积改造型等铜钼金矿产。

寻找成矿小岩体 前人通过研究认为岩浆成矿作用为主成矿作用,岩体的发育与否对于成矿至关重要,那么成矿小岩体的空间上具有怎样的分布规律、地球物理和地球化学特征,围绕成矿岩体具有怎样的矿化特征和围岩蚀变特征等,应从这些入手指导成矿小岩体的找寻。

沉积成矿期的成因 区域上大埔组白云岩中沉积的胶黄铁矿层是正常沉积成因还是热水沉积成因,虽然蒋少涌、侯增谦等通过黄铁矿的多成因、灰泥丘以及新桥矿床发育的典型热水硅质岩等证明热水沉积的存在[6-10],但不少业内人士对形成白云岩的局限台地或者咸化泻湖环境能否发育热液喷流成矿作用存在不少的质疑?

D-C地层不整合界面(硅钙面)的控矿机制 不少专家通过研究认为在石炭纪存在热水喷流成矿作用,形成了原始成矿物质的初始富集,后期燕山期岩浆成矿作用的叠加,导致矿床主要赋存于D-C地层不整合界面以及石炭系大埔组地层中;但也有不少人提出疑义,认为成矿主要与燕山期岩浆成矿作用有关,矿床定位于D-C地层不整合界面中,是由于不整合界面为一硅钙面,整体来说就是一个大的地球化学和地球物理障,导致成矿流体在此物理化学条件发生变化,其携带的成矿物质在此沉淀聚集成矿,对于大量矿体分布于大埔组地层中,从大埔组主要为角砾状白云岩也可以从地球物理障角度来解释。

热水喷流成矿作用类型 热水喷流成矿作用类型是VMS型还是SEDEX型界定不明?虽然翟裕生、包家宝等发现不少此类矿床都有少量的海相火山岩(如武山、城门山),认为为VMS型,但大多数此类矿床都不发育海相火山岩(如丁家山等),并且与典型的VMS型矿床特征差异较大,认为属SEDEX型[10]。不同的类型代表不同的找矿方向,若是VMS型,热水沉积成矿期主要找矿重点就是寻找火山岩和火山口,围绕火山岩和火山口开展找矿工作,若是SEDEX型,主要找矿重点就是寻找控矿同生断裂,围绕同生断裂开展地质找矿工作。

勘查区成矿地质特征和物化探异常的验证 明确了勘查区首要工作是寻找成矿小岩体,那么需要研究哪些地质特征以及物化探异常指示可能存在隐伏成矿小岩体,采取什么有效的方法和技术手段去查证,从而对勘查区找矿前景进行评价。

3.4 工作方法和技术手段

地质方面 鄂东南地区以往的地质工作方法和技术手段主要为开展相应比例尺的地质填图,填图的重点主要为圈定地表出露的岩体、矿化、围岩蚀变等直接找矿信息,指导地质勘查工作;由于勘查区岩体不发育,其地质填图的重点主要为圈定与岩体有关的围岩蚀变、变质作用、控岩构造,通过直接和间接的找体信息,指导岩体的找寻,最终指导与岩体有关的铜金矿产的地质勘查工作。

物化探方面 鄂东南地区物化探工作方法和技术手段主要是磁法平面定位、电法垂向定位,两者联合进行空间定位,对与大岩体有关的矽卡岩型铜铁金矿产找矿效果明显,然而对与小岩体有关的铜钼金矿产是否有效?对于磁法来说,大岩体一般岩性为中性的石英闪长玢岩等,磁性较强,加上其成矿专属性以铁铜矿为主,磁铁矿发育,磁性强,磁法找矿效果好;而小岩体一般为中酸性花岗闪长斑岩其磁性较弱,加上其成矿专属性以铜钼金为主,磁铁矿不发育,岩体出露地表还好,若为隐伏岩体,磁法找矿效果较差。

本次工作借鉴九瑞地区“物探找体,化探圈矿“的经验,物探方法提出重力找体的思路,针对小岩体密度一般在2.65 g/cm3,灰岩和白云岩等碳酸盐密度一般在 2.72 g/cm3,碎屑岩密度一般在 2.55 g/cm3,三者存在明显的密度差异,为重力测量工作提供了工作前提,从鸡笼山矿区实际找体效果也证实重力的找矿精度高于磁法,勘查区物探思路为重磁结合从而更精确对小岩体进行平面定位,而采取CSAMT测量工作对岩体垂向进行定位,从而达到物探找体的效果;化探方法采取岩石地化测量工作圈定矿体分布区,确定重点工作地段,物化探两者结合达到找体找矿目的。

4 找矿部署

针对工作区直接找矿信息较少的现状,本次遵循“由面到线、由线及点、重点突破”的原则,循序渐进地开展地质勘查工作。

(1)在综合研究区域以往地质资料的基础上,结合九瑞地区“物探找体,化探圈矿”的经验,在工作区首先开展1∶10 000比例尺的地质、物化探测量等面上地质勘查工作,大致了解工作区可能的赋矿地层和控矿构造的展布特征、地表隐伏岩体和矿化蚀变现象的发育与否,综合研究所获资料,大致了解工作区的找矿前景,划分出工作区的找矿远景区(普查区)。

(2)针对工作区找矿远景区特别是矿致异常区,投入1∶2 000重、磁、电、岩石地化综合性剖面工作,详细解剖异常的细部特征,大致查明成矿地质体的空间分布特征,对于地表出露的矿化蚀变和岩体以一定的槽探工程进行控制,查明其空间展布特征,并通过少量钻孔工程对其深部进行稀疏控制,发现含矿地质体,并用一般工业指标估算333+334铜钼金金属量,同时通过对地表和深部的矿体和矿石特征的综合研究,对控矿因素和成矿规律提出自己的见解,指导工作区的后续地质勘查工作。

(3)对普查区已找到的矿体通过钻探工程进行走倾向追索扩大矿产资源量,同时对工作区与已知矿致

异常较为相似的物化探异常进行查证工作,寻找新的矿体和找矿空间,同时根据已获得的地质资料,总结矿床的成矿规律补充区域成矿规律的不足之处,指导区域同类矿床的矿产勘查工作,扩大区域的找矿空间。致谢:本文的撰写得到金尚刚和魏克涛两位教授级高级工程师的大力支持和帮助,在此深表感谢!

[1] 葛中侠.鄂城—大冶—阳新地区铜铁矿控矿条件成矿规律与成矿预测[R].武汉:湖北省地质科学研究所,1985.

[2] 余元昌.鄂东南地区铜铁矿金成矿条件与成矿预测[R].大冶:鄂东南地质大队,1990.

[3] 翟裕生,姚书振,周宗桂,等.长江中下游铜金矿床矿田构造[M].武汉:中国地质大学出版社,1997.

[4] 蒋少涌,孙岩,孙明志,等.长江中下游成矿带九瑞矿集区叠合断裂系统和叠加成矿作用[J].岩石学报,2010,26(9):2752-2770.

[5] 曹钟清,田帮生.九瑞地区铜矿资源预测与勘查[J].东华理工学院学报,2006(增刊):39-43.

[6] 包家宝,汤树清,余志庆.江西铜矿地质[M].南昌:江西科学技术出版社,2002.

[7] 蒋少涌,丁清峰.长江中下游成矿带铜多金属矿床中灰泥丘的发现及其意义——以武山和冬瓜山铜矿为例[J].地质学报,2011,85(5):745-753.

[8] 侯增谦,杨竹森,吕庆田,等.安徽铜陵冬瓜山大型铜矿:海底喷流—沉积与矽卡岩化叠加复合成矿过程[J].地质学报,2011,85(5):660-686.

[9] 杨明桂,余忠珍,曹钟清.鄂东南—赣西北坳陷金属成矿地质特征与“层—体”耦合成矿模式[J].资源调查与环境,2011,32(1):1-16.

[10] 魏翔.长江中下游地区泥盆—石炭系界面分布特征及控矿规律研究[D].西安:长安大学,2011.