海通沟堰塞湖排险及河道疏通施工技术

魏 海 兵, 王 永 平

(1.中国人民武装警察部队 水电第八支队,重庆 410320;2.中国人民武装警察部队 水电第三总队,四川 成都 611130)

海通沟堰塞湖排险及河道疏通施工技术

魏 海 兵1,王 永 平2

(1.中国人民武装警察部队 水电第八支队,重庆410320;2.中国人民武装警察部队 水电第三总队,四川 成都611130)

摘要:以西藏芒康县山洪泥石流除险为例,在分析堰塞体成因及特征的基础上,提出了“开槽泄流,挖槽引流”的处理方案,经过合理配置资源、严密组织调度、科学指导施工,最终完成了堰塞湖除险及河道应急疏通任务,及时消除了堰塞湖对下游人民群众生命财产安全的威胁。

关键词:海通沟;堰塞湖;应急疏通;泄洪槽;导流沟;施工技术

1灾情概述

2012年6月20日,位于川藏公路G318线K3404处的海通沟受汛期以来持续强降雨的影响,发生了间断性泥石流地质灾害,拥堵河道形成堰塞湖,致使芒康县通往四川省巴塘县的G318道路中断。

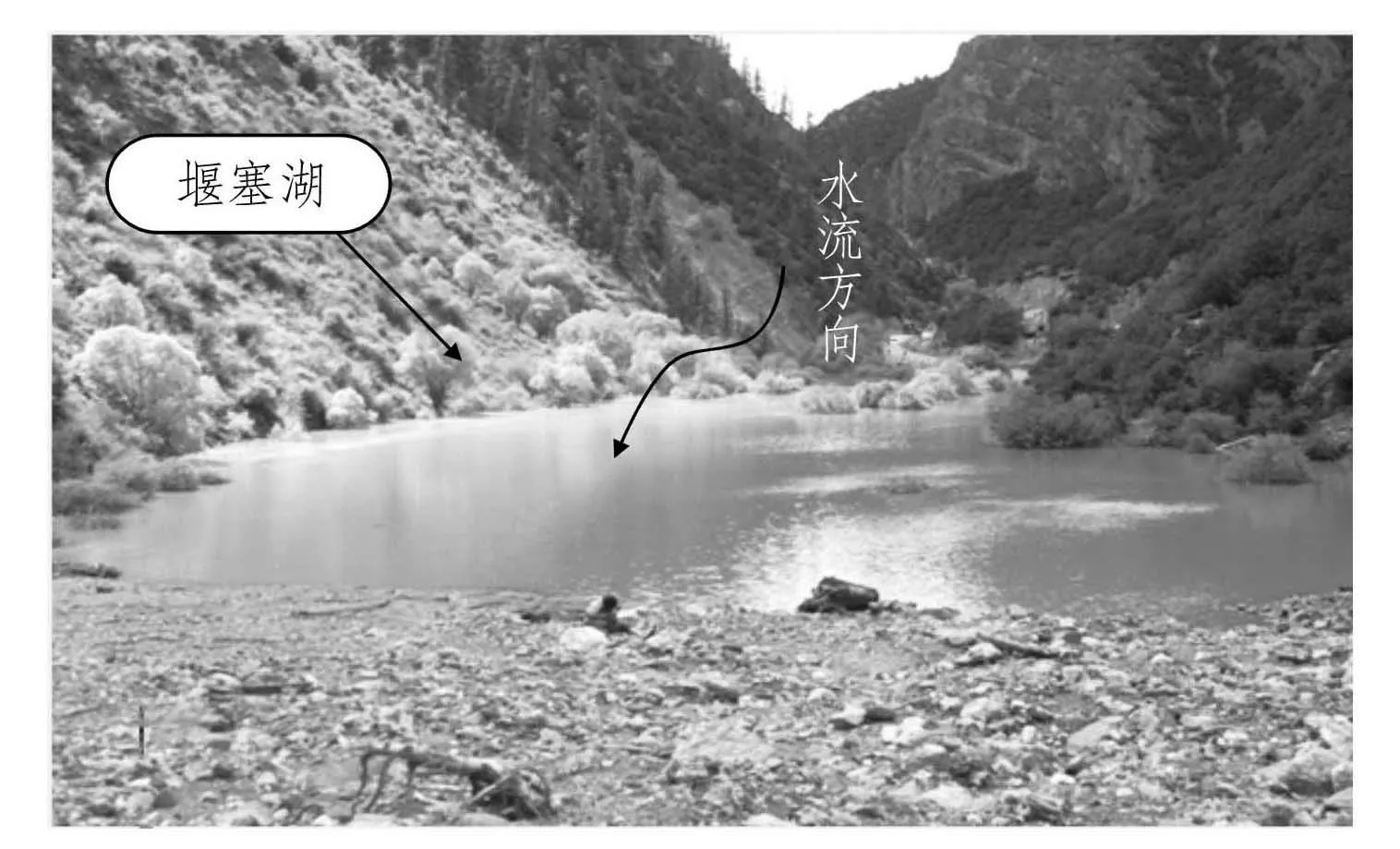

该堰塞湖位于西藏自治区昌都地区芒康县境内的海通沟段。堰塞湖上游距芒康县城20 km,湖面高程约为3 500 m,湖面沿道路方向长150 m,宽60 m,距观测,最深处水深达15 m,库容约10万m3,入库流量约3.1 m3/s,出库流量约2.9 m3/s。现场险情如图1、2所示。

2堰塞体成因及特征分析

2.1堰塞体成因

根据实地考察,堰塞体形成原因主要有以下几个方面:

(1)海通沟两侧山体植被覆盖率低,大部分地表裸露在外,长期的风化作用加之雨水冲刷,致使表层土质疏松且山形陡峭,在强劲的外力作用下极易形成塌方和滑坡。

(2)6月14日以来,昌都地区连续降雨,雨水慢慢渗入松散土体,致使土颗粒间的有效应力减小。6月20日晚,昌都地区再次发生强降水,雨水猛烈的冲刷导致本已松散的土体发生滑塌,液化的土壤和石块混杂在一起从海通沟倾泻而下,爆发泥石流。

(3)原318国道在经海通沟段高程较低,泥石流方量较大,原河道深度、宽度均较小,水流流速慢,泥石流下泄后很快填满河道且缓慢的水流无法冲走淤塞的泥石流,时间一长,泥石流越积越多,最终形成堰塞湖。

图1 冲沟上游侧

图2 冲沟下游侧

2.2堰塞体特性分析

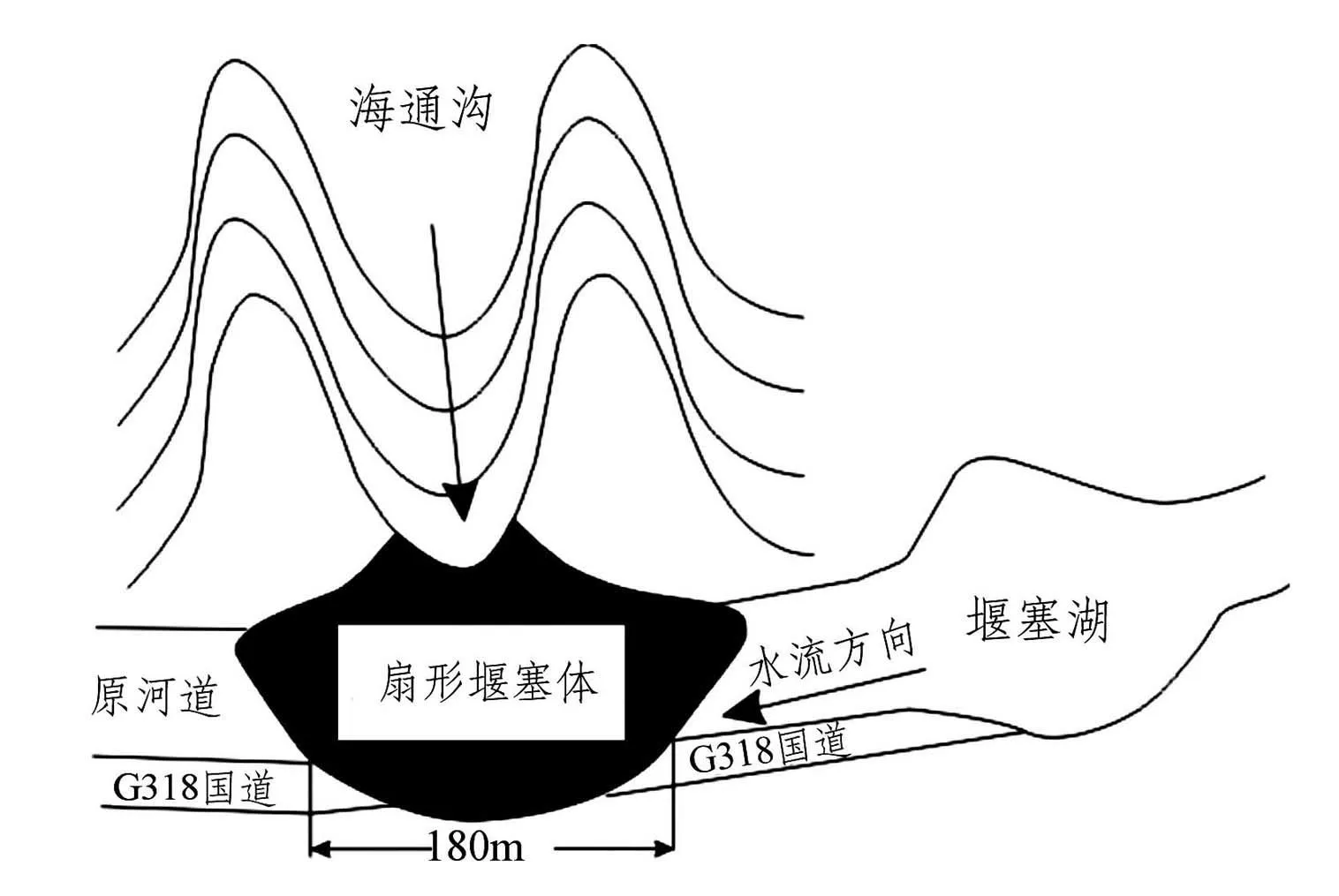

堰塞体主要由砂卵石、淤泥、树木和大量孤石构成。堰塞体沿G318道路走向长约180 m,上游侧(垂直G318道路走向)宽度约为80 m,下游侧(垂直G318道路走向) 宽度约为30 m,冲沟处宽度约为120 m(垂直G318道路走向),上下游落差达20 m。

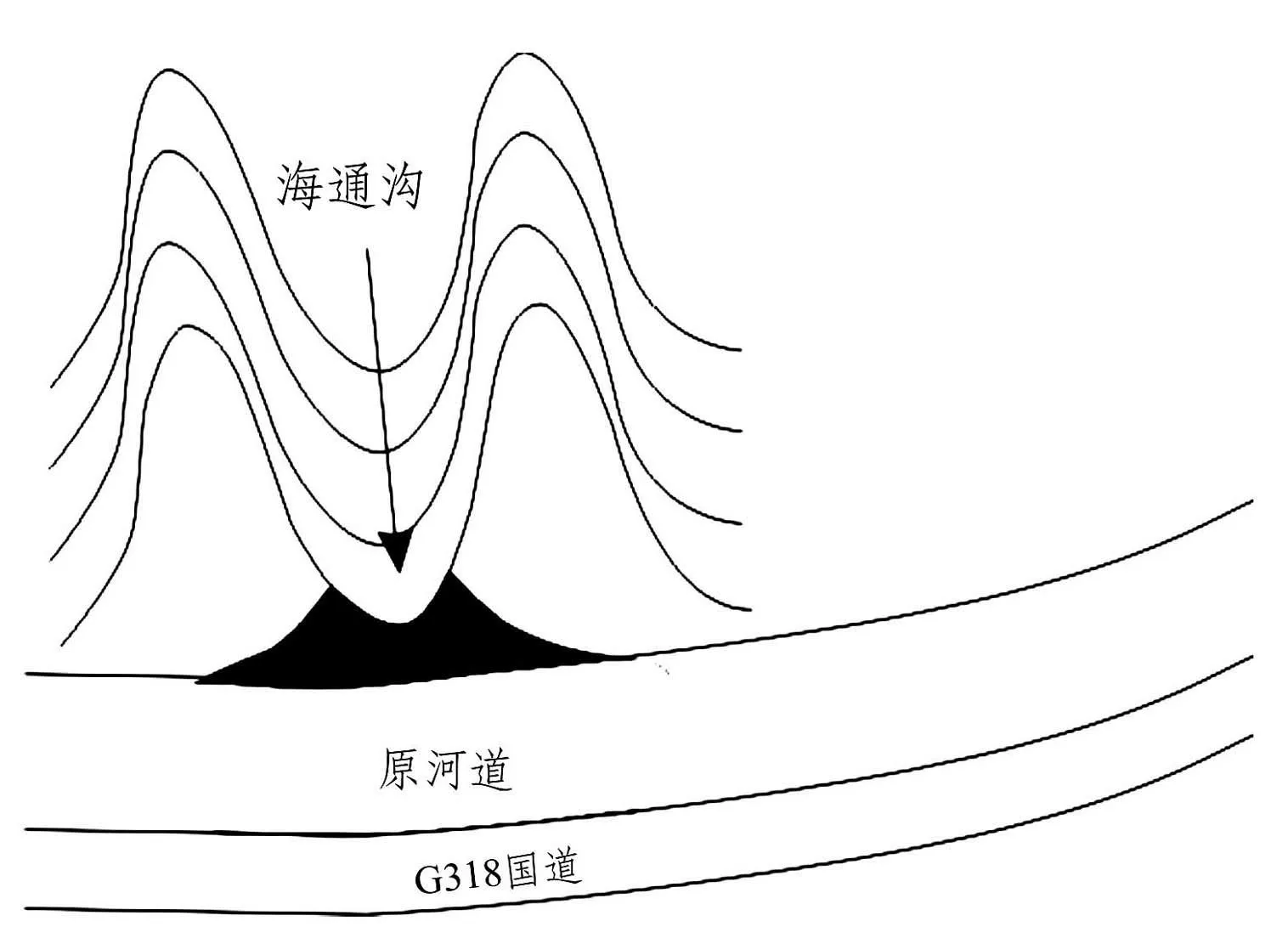

海通冲沟沟底虎口处宽度约为15 m,高程约为3 505 m,与G318国道相接处长度约为180 m,高程约为3 520 m,堰塞体成扇形淤积。泥石流冲积后,海通冲沟大面积出露基岩。冲沟两侧边坡受泥石流冲刷作用多形成垂直边坡,出露大量孤石并存在边坡裂缝,随时存在塌滑的可能。险情现场情况如图3所示。

图3 险情现场示意图

3现场交通道路的布置

3.1对外交通条件

堰塞体上游距芒康县20 km,堰塞体下游距四川省巴塘县约150 km,分别以堰塞体上下游为起点,通往这两处的交通路线G318国道畅通,场外设备调运及出渣运输无阻碍。

3.2场内交通条件

经现场勘察,G318道路芒康方向通往堰塞体上游的道路由武警交通部队施工,暂形成2 m宽木质便桥供人员及简易设备通行至堰塞体上游。

G318道路巴塘方向通往堰塞体下游的道路虽被泥石流隔断,但短时间内使用CAT330型挖掘机配合自卸车装运便可打通,既能够满足重型机械设备通行要求,同时也可作为人员紧急撤离的通道使用。

4堰塞湖的处置

4.1总体处置原则

(1)围绕降低水位、排除险情的总目标分阶段实施,在安全、科学的前提下快速施工,同时注意加强动态反馈,优化调整方案。

(2)泄流槽与引流沟成槽方法均采取机械开挖。

(3)优化施工组织,最大程度地降低对友邻交通支队修复318国道工作的干扰。

4.2应急疏通方案

总体排险思路为“开槽泄流,挖槽引流”。具体实施分堰塞湖除险和冲沟治理两个阶段[1-3]。

4.2.1堰塞湖除险

首先利用CAT330大型挖掘机配合自卸车装运,打通G318国道巴塘方向至堰塞湖下游面的施工道路,使其具备重型机械设备通行能力(图4)。

图4 G318国道部分疏通示意图

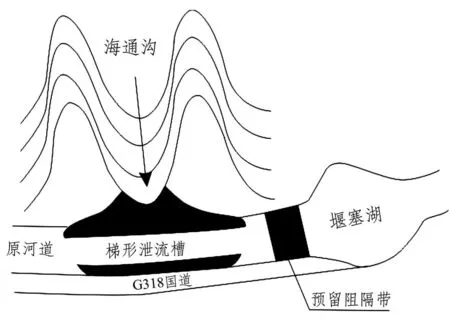

经过对现场进行实地踏勘分析,确定泄流槽基本断面为梯形,其优点:(1)利于“挖翻接力,分层开挖”,短时间内能迅速形成高强度开挖;(2)便于渠底作业,有利于挡水阻隔带的预留及拆除;(3)取水口面积较大,可加大入槽流量。在现场测量放样完成后,结合测量数据结果计算确定:梯形断面长约200 m,底宽10 m,两侧边坡为1:1.5;扇形引流沟底宽约5 m,深1.5 m,两侧边坡为1:1.5。工程量:砂砾石开挖20 200 m3,砂砾石填筑16 100 m3。

泄流槽开挖方案为“沿原河床中心线,自上而下,逐段分层开挖”。鉴于堰塞体具有的湿软特性,机械要进入堰塞体中心开挖泄流槽需要采用路基箱铺筑作业。挖掘机进入堰塞体中心后,在堰塞湖下游尾端预留一定宽度的阻隔带,而后从此位置开始退挖,将中心部位渣料向左岸翻抛,位于G318国道上的另一台挖掘机将部分翻抛渣料直接装上自卸车运走,部分填筑于岸边,完成接力。此外,在泄洪槽开挖成型前,在G318道路下游未被破坏的合适位置架设一座36 m长的临时桥连通左右岸,以便于在河道疏通后人员进入右岸踏勘,对冲沟进行下一步治理。初步开挖完成后的情况如图5所示。

图5 泄流槽开挖示意图

在泄流槽初步开挖完成后,挖掘机退出堰塞体范围,沿G318国道呈线性布置,相邻两台挖掘机至少保持20 m间距。在确定抢险人员、下游群众撤离至安全地带后,利用爆破方式炸开堰塞湖与泄流槽之间预留的阻隔带,辅以人工引导水流归槽。

由于阻隔带的作用,堰塞湖尾端与泄流槽取水口之间形成了较大的垂直落差,此外,在开挖泄流槽的过程中,人工将槽底形成了几个小的梯段,这样一来,水流由上一级阶梯进入下一级阶梯时空气将被带入水流中,有利于形成有益侵蚀。与此同时,长臂挖掘机在泄流槽取水口处不停地掏挖清障,源源不断的气体将被引入水流中,气体溶入高速水流后,也可加大对下游泄流槽的冲刷。

水流进入泄流槽后,随着流速的增加,水流的冲切作用将愈发强烈,这种冲切侵蚀主要表现为下切侵蚀和侧蚀。下切侵蚀使泄流槽深度增加,侧蚀则会掏空泄流槽沟脚而使岩岸悬空。为了减小这两种侵蚀作用,随着过流的加大,沿岸布置的挖掘机要将预留在岸边的块石抛填至槽底与槽脚,同时利用反铲挖掘机的料斗拍实预留在岸边的部分渣料。堰塞湖除险后的情况如图6所示。

4.2.2冲沟治理

在堰塞湖险情排除、库容锐减、过流稳定后,挖掘机渡河进入右岸,人员通过预先架设的临时桥进入右岸踏勘,准备下一步的冲沟治理。

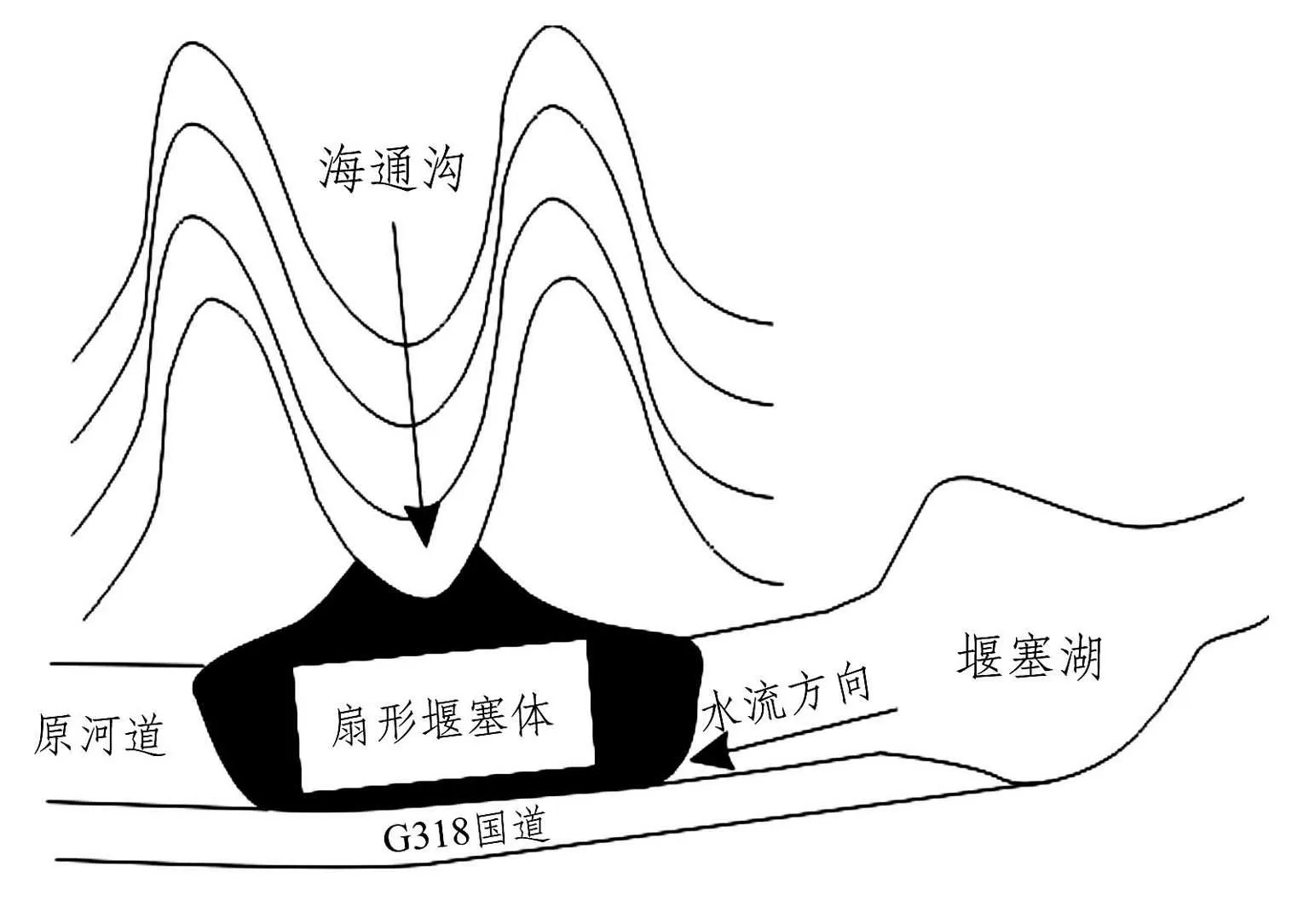

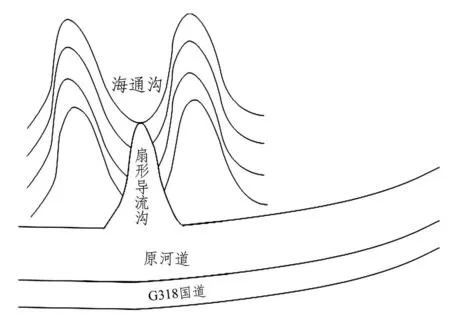

由于先前泥石流的冲刷作用,海通沟地表裸露了大量的孤石、危石,沟口处还有大量的淤积体。为防止近期因再次强降雨引发泥石流而造成河道的二次堵塞,首先利用挖掘机挖除冲沟内边坡的孤石、危石及堆积体,沿垂直于原河道的海通沟方向形成一条“扇形”导流沟,修整、加固边坡,最终的疏通情况如图7所示。

图6 堰塞湖除险后示意图

图7 最终疏通示意图

4.3主要施工资源投入

4.3.1主要施工设备投入

共投入设备14台(套),其中挖掘机5台,指挥车4台,驻勤车1台,皮卡车1台,油罐车1台,发电机1台,全站仪1台。

4.3.2主要施工人员投入

本次抢险共投入人力42人,其中指挥人员8人,挖机操作手9人,炮工8人,测量工2人,其他人员15人。

5安全保障措施

在整个险情处置过程中,所实施的安保措施为:

(1)进入现场后,前进指挥所迅速对险情区域拉警戒线封闭,一方面派出安全人员检查下游

群众疏散情况;一方面在堰塞湖上、下游和淤积体上、下游较高地势处设置安全监控点,派安全员轮班作业,及时观察险情动向。

(2)定时对右岸边坡进行变形监测,做好边坡滑塌应急预案;

(3)定时对堰塞湖水位进行监测,做好决堤应急逃生预案。

(4)做好夜间照明和执勤警戒工作。

(5)泄流槽开挖过程中,每台挖掘机配备两名安全员,不间断观察机械四周地质和水位情况,并通过对讲机与机械操作手保持通话畅通。

(6)保持较大的机械操作间距,一方面减少机械间的相互干扰,另一方面减少机械高强度震动对堰塞湖坝体安全的影响。

(7)与当地气象部门紧密联系,第一时间获得天气情况,在施工现场醒目位置设置晴雨表并实时更新。

6结语

西藏芒康县海通沟堰塞湖排险及河道应急疏通是一次较小规模的抢险任务,经过实地踏勘,全面了解灾情成因和现场环境后,在“开槽泄流,挖槽引流”的总体处置思路指导下,制定了“两步走”的排险方案:第一步,开挖泄流槽,主动降低堰塞湖水位,排除首要威胁;第二步,治理冲沟,消除后续隐患,预防二次灾害。整个除险过程指导科学,组织严密,处置有效,确保了人民群众生命安全,避免了大的经济损失,所取得的经验可以作为堰塞湖成功处置的典范,供后续除险工程借鉴。

参考文献:

[1]赵秀玲,马学强.“5·12”汶川地震堰塞湖应急处置工程除险实践[J].水利水电技术,2012,43(1):48-51.

[2]陈晓清,崔鹏,赵万玉,等.“5·12”汶川地震堰塞湖应急处置措施的讨论—以唐家山堰塞湖为例[J].山地学报,2010,28(3):350-357.

[3]周宏伟,杨兴国,李洪涛,等.地震堰塞湖排险技术与治理保护[J].四川大学学报(工程科学版),2009,41(3):96-101.

魏海兵(1987-),男,陕西延安人,助理工程师,硕士,从事水利水电工程施工技术与管理工作;

王永平(1968-),男,陕西甘泉人,高级工程师,学士,从事水利水电工程施工技术与管理工作..

(责任编辑:李燕辉)

收稿日期:2015-07-10

文章编号:1001-2184(2015)04-0003-03

文献标识码:B

中图分类号:TV52;TV853;X43

作者简介: