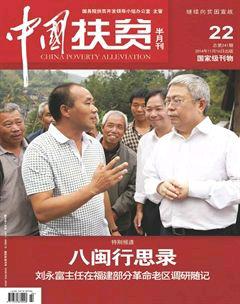

八闽行思录

林鄂平

“福建山区多、老区多,当年苏区老区人民为了革命和新中国的成立不惜流血牺牲,今天这些地区有的还比较贫困,要通过领导联系、山海协作、对口帮扶,加快科学扶贫和精准扶贫,办好教育、就业、医疗、社会保障等民生实事,支持和帮助贫困地区和贫困群众尽快脱贫致富奔小康,决不能让一个苏区老区掉队。”——摘自习近平总书记11月1日至2日在福建调研时的讲话

深秋的八闽大地,山清水秀,生机盎然。

10月30日至11月3日,围绕深入推进扶贫开发,切实造福老区人民这一主调,国务院扶贫办主任刘永富深入福建省东部和北部的南安市、福鼎市、寿宁县、屏南县、政和县等革命老区调研。5天时间,在闽东闽北的5个县,刘永富进村入户,体察贫困,考察支柱产业、龙头企业、扶贫信贷,与驻村干部悉心交流,同村民促膝相谈,论扶贫、谈致富。

这些老区县新鲜事不少。南安市水头镇,一个并不盛产石材的滨海小镇,建成全国最大的石材集散地。福鼎市蓉中村,从贫困走向富裕,进而成为东部带西部、先富帮后富的典范。寿宁县赤溪村,注册了“中国扶贫第一村”品牌,实现了由穷山恶水到金山银水的华丽转身。屏南县下党乡,这个被称为宁德地区的“西伯利亚”的偏远乡村,洋溢着习近平总书记当年“三进下党”的自豪。

一路走来,我们看到老区未尽摆脱的贫困现状,感受到老区锐意进取的意识和滴水穿石的精神,引发加快老区发展、造福老区人民的诸多思索。

一个村和一项创业致富工程

10月31日上午,南安市梅山镇蓉中村,来自甘肃、宁夏、湖北、福建四省区贫困村的90名学员开始了为期一个月的创业致富学习,标志着首期贫困村创业致富带头人培训试点工程正式启动。

福建省副省长陈荣凯致辞,宁夏自治区党委常委、副主席李锐和甘肃省副省长王玺玉专程来到蓉中村参加启动仪式。国务院扶贫办开发指导司和闽、甘、宁三省区相关部门负责人,以及贫困村创业致富带头人培训基地顾问团和导师团成员共同参加启动仪式。刘永富热情地为顾问和导师们颁发聘书并作重要讲话。

为何在一个村子里举办的培训项目引来多位省部级领导?又为何选择在蓉中村做试点?

目前,我国扶贫开发的任务艰巨,要打赢消除贫困的攻坚战,加快贫困村创业致富带头人队伍建设十分必要。特别是随着城镇化、工业化进程的推进,中西部贫困地区青壮年劳动力持续外流,“三留守”、“空心化”的现象十分严重,贫困村经济发展遇到许多新的矛盾和问题。经国务院扶贫办批准,由闽、甘、宁三省扶贫办联合开设了以蓉中村为主体的贫困村创业致富带头人培训基地。探索“1+11”的创业培训模式,即通过一个月集中培训,完成创业项目设计,再通过创业导师“一对一”、“面对面”为期11个月的创业指导,形成创业致富的能力,构造创业成功的条件。采取这种新的培训模式,确保学员的创业项目能在贫困村落地生根、开花结果。

蓉中村,一个面积仅1平方公里的小村庄,从村头到村尾开车只需2分钟,人均耕地不到一分,不靠山不临海,也没有矿产资源。就是这样一个“巴掌”大的小村庄,从2000年开始,村党委书记李振生带领村民彻底改变了贫困面貌,村民人均收入达到22300元。全村共有福建莱克石化等20多家民营企业,年产值9亿元以上。村里几乎人人都会技术活,全村70%的企业是返乡村民创办,70%的青年留村就业创业,还有很多村民在外地办企业。

蓉中村在自身发展的同时还热衷帮扶后进。2012年开始,蓉中村结对帮扶甘肃两个贫困村——武山县马力镇北顺村、会宁县甘沟驿镇钟家岔村。两年来,蓉中村党委成员们往返福建、甘肃两地十几趟,帮助北顺村确立发展蔬菜主导产业,帮助钟家岔村成立牛羊采购中心,还把54名外出打工青年请到蓉中村参加创业培训,辐射带动全村所有农户。现在这批经过培训的人有的当上了村干部,有的成了村里的养植、种植专业户,还成功创办了小微企业。两个村两年大变样,村集体收入超过60万元,人均收入翻三番。这个经验很有借鉴价值。国务院副总理汪洋在10月17日的扶贫日社会扶贫座谈会上对此给予了高度肯定。

刘永富在启动仪式讲话中说到,创业致富带头人在贫困村创业发展过程中的作用至关重要,他们是本村先进生产经营方式的代表,所从事的产业大都代表着本地经济的发展方向,能够为农民提供各种有效信息,在村民生产经营决策中起着示范、指导和引领作用,是激活本村经济的“催化剂”、加快当地产业结构调整的“推进器”、拉动老乡们增收致富的“火车头”。国务院扶贫办将贫困村创业致富带头人培训作为一项重要工程,希望通过这个试点,不仅为甘肃、宁夏、湖北培养一批名符其实的贫困村创业人才,更重要的是求证一个思路,创造一个模式,闯出一条新路,开启贫困村创业致富带头人培养工作的良好开端,为全国大规模的贫困村创业致富带头人培养工作做出示范。刘永富寄语学员:“要有摆脱贫困的勇气、艰苦奋斗的韧劲和对美好生活的强烈渴望,珍惜机会,认真学,学到真本领,经过一段时间的不懈努力,打下一片带领乡亲父老创业致富的新天地。我期待着三、五年之后,在座的各位中能成长起一批像振生书记这样的创业致富带头人,在甘肃、宁夏的乡村里发展起一批像蓉中村这样的小康村、富裕村。”

记者小记:

我的一个同事介绍,她前几天在云南采访时遇到一个现象,一些初高中毕业或肄业的青年被询问是否愿意去职业学校学习,回答是“不去”,问其原因,回答是“学了没用”。这种现象应该不独云南有。

真的学了没用吗?现在大量的初高中生离别家乡去城市打工,他们文化程度不高,又无一技之长,打工能做什么呢?许多小伙子,便不可避免地去干粗活、脏活、累活,这种活又不可避免的低报酬,可能还无社会保障,就这样靠年轻的体力换来微薄的薪水,病不起,甚至老不起,如何脱贫致富?大姑娘呢,便是早早嫁为村妇,终日锅碗瓢盆甚至就是个生育工具,如此又如何“不让贫困代代相传”?但是,为什么一些孩子和家长都认为去学校培训没有用呢?那就是他们看到了或听说了“学了没用”的现象,那就说明有的培训缺乏针对性,少了实用性,甚至个别的培训学校根本就是沽名钓誉。

刘永富所言“求证一个思路,创造一个模式,闯出一条新路”,就是增强培训的针对性,追求实际、实用、实效,让经过培训的贫困家庭子女能靠一技之长摆脱贫困乃至改变人生。

赤溪村为何能华丽转身

蓉中村的启动仪式31日上午一结束,刘永富就动身前往福鼎市磻溪镇赤溪村。

从福鼎市区驱车38余公里到达磻溪镇,山路顿时曲折起来,弯道一个连着一个。盘旋了23公里后,一条碧绿的溪流——九鲤溪出现在眼前,赤溪村到了。村口,“中国扶贫第一村”的大石碑很显眼。

1984年6月24日,人民日报一版刊登了一篇题为《穷山村希望实行特殊政策治穷致富》的读者来信,反映赤溪村下山溪自然村的贫穷状况,引起中央的高度关注。同年9月30日,中共中央、国务院颁发了《关于帮助贫困地区尽快改变面貌的通知》,全国性的扶贫攻坚工作由此拉开序幕。30年来,从“输血”到“造血”,从扶智到扶志,赤溪村实现了从穷山村到美丽乡村的华丽转身。

磻溪镇党委书记郑晋生介绍,2009年,国务院扶贫办通知赤溪村,以“中国扶贫第一村”的名义进京参加新中国成立60周年成就展。从此,赤溪村就拥有了这个国字头的扶贫称号。

放眼四顾,蝴蝶坪、生态农庄、峡谷探险……一个个生态休闲项目在这里落地开花,密集穿梭的旅游大巴使这里成为太姥山下新的旅游“聚宝盆”。难以想象,如此美丽的村庄在30年前却是穷山恶水,衣难蔽体、食难果腹、住难挡雨、行难出村,姑娘争外嫁,小伙娶妻难,村民纷纷背井离乡讨生活。

全国扶贫工作展开后,下山溪村得到各种帮扶。据村民李先如回忆,当时政府无偿提供杉树苗和羊崽,希望能给村民找到致富路。但限于恶劣的自然环境,杉树苗栽下去,一株成材的也没有;山上茅草太硬,山羊的嘴都啃烂了,根本养不活。村民刚被燃起来的激情,很快就熄灭了。十年过去了,直到1994年年底,下山溪人均收入仍不足200元。1995年,福鼎市决定实施全村搬迁的“造福工程”,下山溪22户88位群众告别了山旮旯里的茅草房,搬到建制村所在地赤溪村。几百年了,他们是搬下山来的第一代。

搬下山来,崭新的变化从此展开。

村民吴伏淡前几年通过支农信用贷款,利用自家的3亩农田改建成溪鱼养殖场,目前已发展养殖面积近10亩,仅此一项年收入就达10多万元。“如今路通了,村里的农家乐也火了,溪鱼卖得更好了”。

村民黄国来则在村里的耕乐源旅游公司做管理,“现在一家子年收入9万多元,衣食无忧了”。

赤溪村村支书杜家住说,当年下山溪搬来的22户88人的人均收入还不到200元,去年他们的人均收入已超过9000元。如今,村上的小伙子娶媳妇难的历史一去不返,不少江西、四川、湖北姑娘嫁到这个村,小日子过得都很红火。

记者小记:

走过了,再回头,山还是那座山,溪也还是那条溪,只不过以前被称作穷山恶水,现在被视为金山银水。

赤溪村富了,聚光多了,经验总结也越来越丰富,如说“赤溪变富,变在思想观念、变在基础设施、变在增收之道”;说赤溪启示,归纳为“扶真贫、真扶贫是使命,精准扶、科学帮是良方,授以鱼、更授渔是源泉”,这些都在理。但我们是否反思过,类似赤溪村这样的情况,全国贫困地区也很多,可能同样是搬下山,却不一定稳得住、能致富;同样是大家帮、真心帮,衣食不愁小康之路却遥远。因此,小康不小康,自然资源和外来扶持不是绝对的和决定性的因素。

刘永富在赤溪村座谈时说,扶贫关键在于“路”:找准“路”、修好“路”、拓宽“路”、在“路”上。找准“路”,就是要找到一条符合自身实际的路子;修好“路”,就是要让这条路平坦好走;拓宽“路”,就是要汇集各方力量让路越走越宽敞;在“路”上,就是要持之以恒、持续发展。

改革开放以来,满世界就有“要致富,先修路”,“要快富、建高速”,“大路大富、小路小富、无路不富”这些科学而通俗的认识。赤溪村30年的发展历程就集中体现在一个“路”上,这是含义隽永的“路”,与现实的路,脉理一致。

下党乡释放出一种什么力量

寿宁县城西去45公里,有个号称宁德“西伯利亚”的特困乡,名叫下党。

“有个下党乡,我去时真是披荆斩棘、跋山涉水……”今年3月,习近平总书记在河南兰考调研指导党的群众路线教育实践活动时,深情地回忆起20多年前徒步前往下党乡现场办公的一段往事。

这是一份深深的牵挂,历久弥新。一个地处偏远的闽东小山乡,为何能让总书记这样牵挂?

11月1日,刘永富乘车从寿宁县城出发,沿着弯弯曲曲的山区公路前往下党乡。一路上,青山如黛、满目苍翠,清新的空气令人心旷神怡。一个半小时左右,就到了闽浙两省三县交界处的下党。

村头,修竹溪水清澈奔流,一座造型古朴的廊桥飞架两山峡谷间。离桥不远处,一条曲曲折折的石径从山上蜿蜒而下。当地干部告诉记者,这就是远近闻名的鸾峰桥。当年,习近平同志披荆斩棘、跋山涉水来到下党乡现场办公,这座廊桥就见证了这一段难忘的历史。

在村委会的展厅里,习总书记“三进下党”的图文展示十分丰富。不巧停电,展厅光线很暗,刘永富在手电光下一块一块展板细看——

1989年7月19日中午,烈日当空,酷暑难耐。

寿宁县下党乡,与鸾峰桥相望的文昌阁边,一群人从荆棘丛生的崎岖山路走下来。他们头戴草帽,汗透衣背,风尘仆仆。走在最前面的,正是时任宁德地委书记习近平。

当天早晨6时,习近平赶早带着地直和寿宁县相关部门负责人20多人乘坐中巴车从寿宁县城出发,在崎岖山路上颠簸了2个多小时到达平溪乡上屏峰村。然后,他们再徒步跋涉前往7.5公里外的下党乡现场办公。时过正午,习近平一行移到鸾峰桥上用餐,临时从群众家里借来的简陋饭桌、凳子就摆在廊桥上。简单用完午饭,习近平继续深入烈士后代、党员代表和特困户家中访贫问苦。

仅仅几天后,习近平又一次来到了下党乡。1989年7月21日晚,下党乡发生了百年不遇的洪水灾害,灾情严重。26日,习近平冒雨步行3公里,走了1个多小时才赶到受灾最重的下屏峰村察看灾情,慰问受灾群众。

1996年8月7日,时任福建省委副书记的习近平带领省财政、交通、民政等省直部门负责人第三次来到下党乡。在调研座谈会上,他开口说的第一句话便是:“整整7年之后的今天,我又来到了下党。7年来,我一直牵挂着下党。”

总书记对下党的关怀、牵挂,留给下党乡、寿宁县,及福建所有贫困地区和贫困群众的最大财富是什么?是“弱鸟先飞” 的意识,是“滴水穿石”的韧劲。

这种意识和韧劲在寿宁可感可见。

我们去寿宁前,听人说县城是一个“夹皮沟”,就是整个县城仅有一条狭窄的街道,因为县城蜗居在山间的一小块平地上,无法伸展。到了县城,已是华灯初上,我们见到的全然是一个精美典雅的山城,以至于同行中一位了解寿宁过往的邻县县领导也惊讶于这座县城的变化。寿宁县委书记介绍,确实没地,硬是憋着一股劲刨了一块平地出来。不仅是城镇建设,一路上可见,弯弯山道也变身高速公路,东部新区、富锌葡萄、生态茶园……城市与农村的一幕幕盛景在眼前掠过。

在高速路旁,一块写着“硒锌呵护,天下寿宁”的宣传牌引人注目。在今年“6·18”宁德市商品展销会上,寿宁产的富硒富锌鸡蛋,一个5元仍一销而光。一年多来,富硒大米、富硒茶叶、富硒果蔬……一批批富硒富锌农产品推向市场,硒锌产业给寿宁强筋壮骨,为农民增收输血活血。

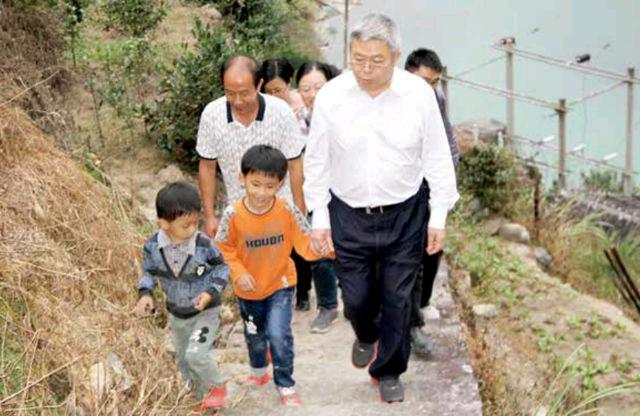

在下党乡,刘永富在鸾峰桥上见证蓉中村的李振生和该乡下党村结对签约,和农民交心谈心话家常,之后走上“党群连心路”。乡里将总书记当年徒步数小时,披荆斩棘、记忆深刻的那条路命名为“党群连心路”,成为一条教育路、鼓劲路、励志路,常有单位组织来此重走。当然,时代变迁,路已不难走,精神永驻留。

路上,刘永富遇到乡小学二年级男孩王宇涛。宇涛很大方,一路高兴地牵着刘永富爷爷的手上山下山,蹦蹦跳跳。两人相谈甚欢,有一段对话——

刘爷爷:成绩好不好?

王宇涛:我是班长、学习委员。

刘爷爷:长大想做什么?

王宇涛:想做个医生。

刘爷爷:几天能吃一顿肉?

王宇涛:每天都有肉吃。

……

聪明灵巧而又生龙活虎的孩子,仅仅是一个缩影,让人感受到贫困地区的骨气,也看到老区百姓下一代的朝气。

新的寿宁,正成为八闽大地亮丽的一景。

调研后记:

贫困地区发展滞后的表现各有不同,其根源却有相似之处,唯有找准根源,对症下药,久久为功,才能突破困境,实现赶超跨越。

贫困地区的发展受地理、历史、区位等客观因素制约较大,也受制于发展要素集聚力不足,还受制于思想观念,目前仍处在进则全胜、不进则退的关键阶段。条件相似的贫困县之间和同一县内不同贫困村之间的发展落差,除了客观条件,最重要的是思想解不解放、眼界开不开阔。扶贫先扶志,致富先治心。如果观念不转变,思路打不开,就是守着金山银山也创造不出财富来。

改变落后面貌,不是一朝一夕的事。“弱鸟先飞”和“滴水穿石”精神具有很强的现实意义,强调的是进一步解放思想,积极作为,找准自身比较优势与发展突破的结合点,朝着看准的路坚持不懈地走下去;是进一步形成扶贫攻坚的合力,广泛开展社会扶贫,最大限度激发人民群众脱贫致富奔小康的积极性和创造力。