FLAC3D在岩体边坡稳定分析中的应用

程 伟,郭永翔,朱 杰

(1.中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,云南昆明650051;2.安徽理工大学土木建筑学院,安徽淮南232001)

FLAC3D在岩体边坡稳定分析中的应用

程 伟1,郭永翔1,朱 杰2

(1.中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,云南昆明650051;2.安徽理工大学土木建筑学院,安徽淮南232001)

采用FLAC3D对南京北极阁风貌区岩体边坡开挖进行了数值模拟,分析其应力和变形在分部开挖过程中的发展规律,并对边坡的稳定性进行评价。分析结果表明,坡体应力场和坡体位移分布规律一致,边坡开挖后可能沿软弱岩层发生滑动,需对边坡进行加固,并长期监测其稳定性。

岩体边坡;稳定性分析;应力;应变;FLAC3D

0 引 言

岩体边坡稳定性分析是岩土工程中的一大难题,其分析方法有很多种。工程上常用的是极限平衡法,这种方法简便快捷,但它假设岩土体为刚体,不能考虑岩土体本身的应力应变关系。有限元法可采用多种力学模型,考虑复杂的边界条件,并且能够获得岩体的应力应变状态,这种方法在工程中应用越来越广泛,但有限元法通常用于解决小变形问题,而对大变形问题不太适用。FLAC3D即三维快速拉格朗日法是一种基于三维显式有限差分法的数值分析方法,可模拟岩土或其他材料的三维力学行为。相比有限元法,FLAC3D有以下优点:①采用了混合离散方法模拟材料的屈服或塑性流动特性,比有限元法中采用的降阶积分更为合理。②利用动态运动方程进行求解,能模拟动态问题,如振动、失稳和大变形等。③采用显式方法进行求解,对非线性本构关系和线性本构关系并无算法上的差别,对已知的应变增量可以方便地求出应力增量,并得到平衡力,可跟踪系统的演化过程[1]。

本文以南京北极阁风貌区岩体边坡为研究对象,在对边坡进行关键块体的稳定性评价后,采用FLAC3D模拟边坡开挖后的应力应变特征,对该边坡稳定性作出评价。

1 工程概况

地表测绘和勘查证实,南京北极阁风貌区岩体边坡的第四系覆盖层厚度变化很大,主要为粘性土和残积土,其下第2层为侏罗系象山群的石英砂砾岩,第3层为闪长玢岩侵入体,力学性质比较差。地质分析可知,侵入体极易形成潜在的滑动面,且边坡后缘第四系土层下存在断层,与闪长玢岩侵入体切割形成的块体稳定性较差。

2 边坡稳定性分析

2.1 模型建立

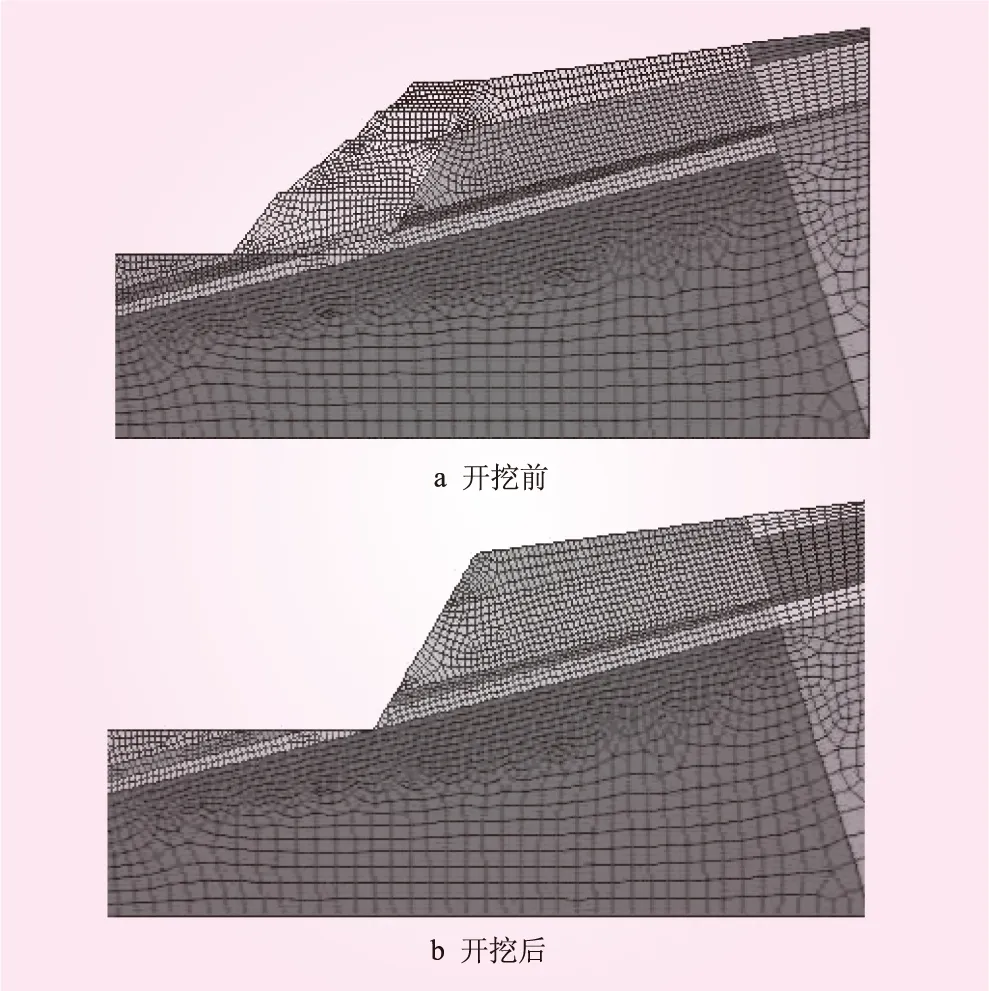

本模型是通过ANSYS进行建模及网格剖分,将节点和单元信息转换到FLAC3D中进行赋值和计算[2]。选取y轴为竖直方向,水平剖面方向为x轴向,计算范围取水平距离约130 m,垂直距离约为80 m。边坡模型x向左右边界为滚轴约束边界,底部为固定约束边界,顶部为自由边界。模型中,岩体采用Drucker-Prager本构模型,而断层采用interface单元,在模型网格图中不直接显示出来。考虑到边坡开挖高度一般以及岩体风化卸荷的影响,模型边界不考虑水平构造应力,只考虑自重应力。模拟中边坡开挖分4步完成,并考虑了水压力的作用。计算模型见图1。

图1 计算模型

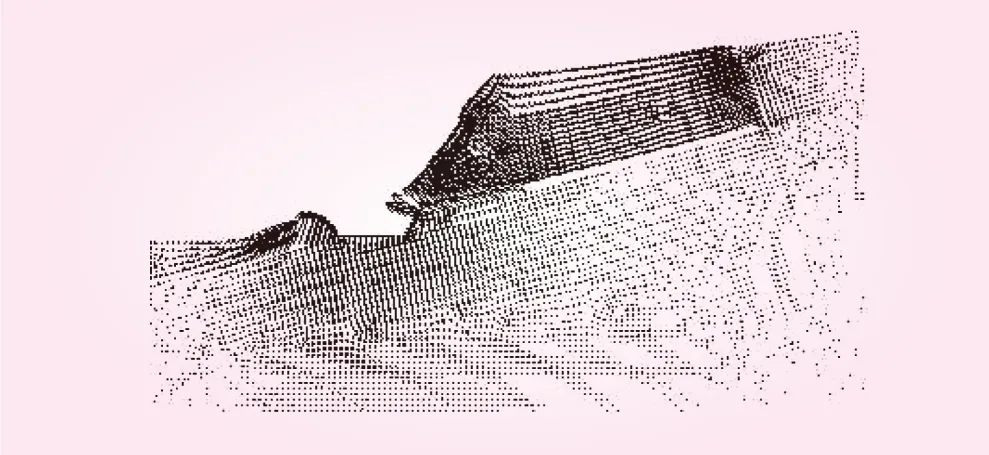

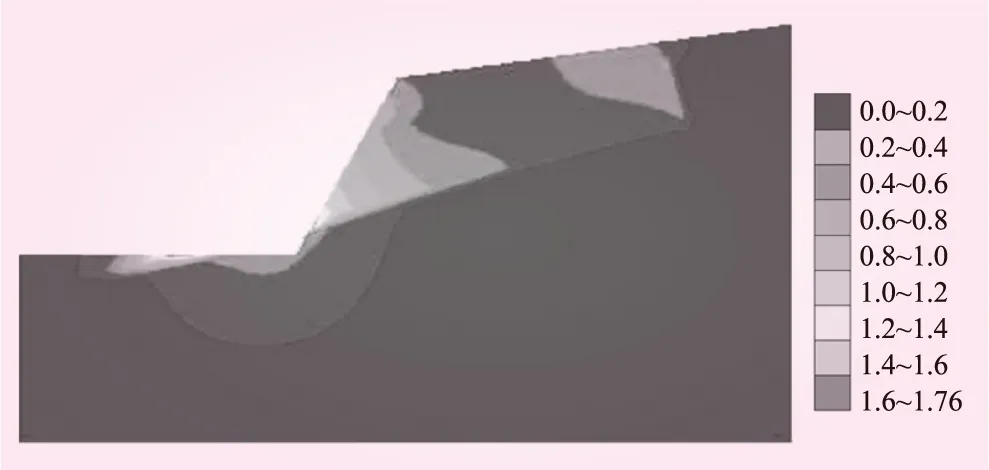

2.2 变形分析

由于边坡在自重应力形成后进行开挖,在先期应力场的作用下,边坡开挖主要引起的是卸荷回弹[3- 6]。边坡开挖后的位移矢量见图2。从图2可知,边坡开挖后的位移主要集中在开挖边坡的表部区域。坡体的总位移分布见图3。从图3可知,位移最大值出现在坡面上闪长玢岩侵入体的上方,总变形量为1.76 cm,而此处也是水平位移最大处。完全开挖后,此处的水平位移达1.59 cm。主要是由于此处由自重应力形成的先期压应力较大,加上闪长玢岩软弱体在此处分布范围较广,边坡开挖后,促进了坡体的软岩与硬岩发生差异卸荷变形,坡体前缘的开挖形成了软弱岩体临空面,在临空部位软岩更容易产生滑动变形。因此,在临空面上的软弱岩体分布带上发生了最大位移。

图2 边坡开挖后的位移矢量

图3 坡体的总位移分布(单位:cm)

从开挖坡面到坡体内部,x向位移逐渐减小,但在闪长玢岩软弱层和断层带的界面上,x向位移值出现了较大的变化,即位移变化较集中。在闪长玢岩软弱层和断层带的界面两边设置了x向位移跟踪点,结果表明,跟踪点的位移曲线呈明显的发散趋势,位移不收敛,说明软弱层和断层产生了塑性变形。此外,在边坡后缘y向位移向下,表现为下沉,最大下沉中心位于边坡后部靠近断层处,量值达0.38 cm,坡面表现为隆起。又由于软弱层上的x向位移表现为向坡外的位移,因此软弱层和断层切割成的块体容易产生变形破坏,其上部控制界面为断层,下部控制界面为闪长玢岩软弱层。

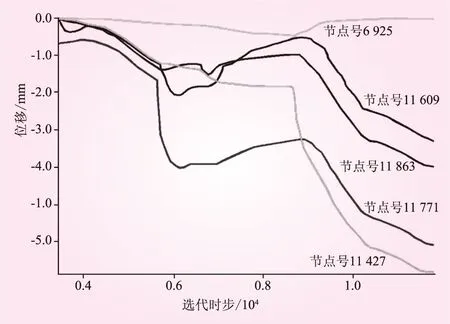

为研究边坡开挖后坡面的变形情况,在开挖坡面上设置5个跟踪点,分别为坡顶(节点号11 863)、1级开挖体的脚点(节点号11 771)、2级开挖体的脚点(节点号11 609)、3级开挖体的脚点(节点号11 427)和坡脚(节点号6 925)。各个跟踪点的x向位移随时间变化的时步曲线见图4。从图4可知,节点11 427由于位于软弱层的稍上部,x向位移值较大;而节点11 771位于粘性土和残积土层,土体的性质较差,开挖后变形量较大,因而产生的位移仅次于节点11 427;坡脚处由于周围的约束,位移值最小。

图4 坡面跟踪点的x向位移时步

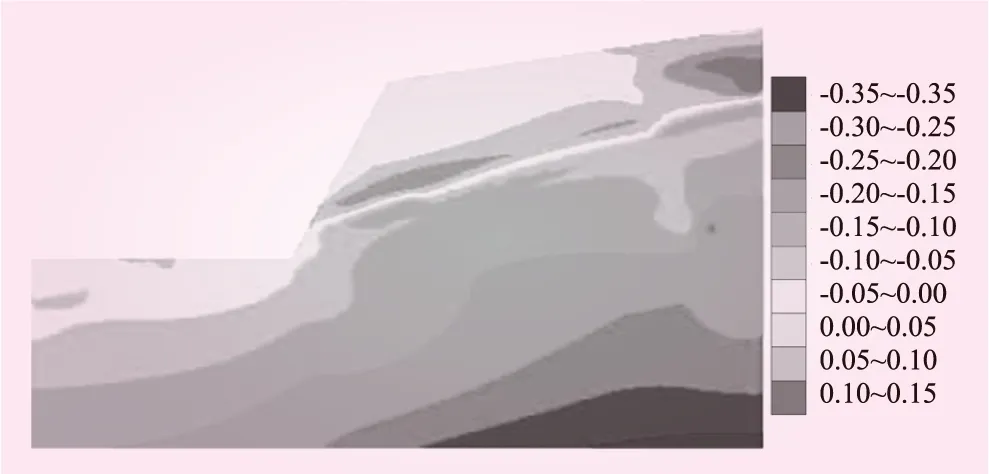

2.3 应力场分析

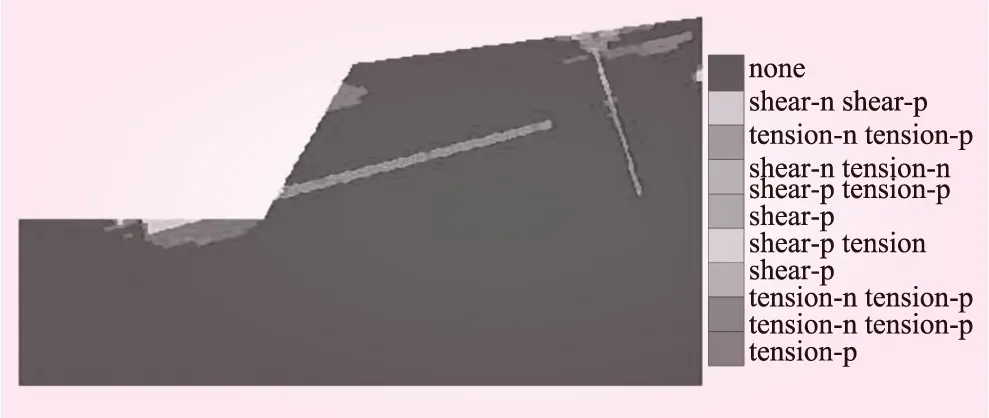

边坡开挖后,最大主应力(拉应力)出现在软弱层上及断层后缘(见图5),最大值达到0.15 MPa;在坡顶和坡面靠近表面部位,开挖引起应力的释放,使垂直坡面的最小主应力显著降低,而高应力带随之向深部转移。开挖完成后的塑性区分布见图6。从图6可以看出,在闪长玢岩软弱层和断层上分布拉剪塑性破坏区,显示了其力学性质对边坡稳定的影响,范围基本上为断层带-拉剪塑性区和软弱层-剪塑性区,容易形成潜在滑动面,致使边坡沿软弱面产生剪切滑动。在粘性土和残积土层坡面处,曾经出现部分的塑性屈服带,但随着开挖的进行,这些屈服带又消失了。其主要原因是在开挖过程中,整个坡体的应力状态在不断地调整进而重分布,加之土体力学性质较差,原先由于剪应力作用而出现的剪切破坏裂缝,随着开挖卸荷的进行反而松弛闭合了,但在其他外荷载的作用下,这些区域仍然存在破坏的危险。从以上分析可以看出,坡体应力场和坡体位移分布规律结果是一致的,在评价过程中必须进行比较校核。

图5 最大主应力分布(单位:MPa)

图6 边坡的塑性状态

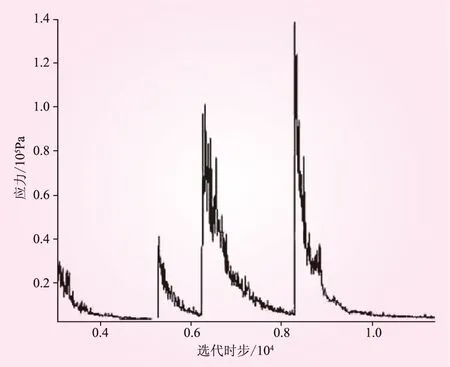

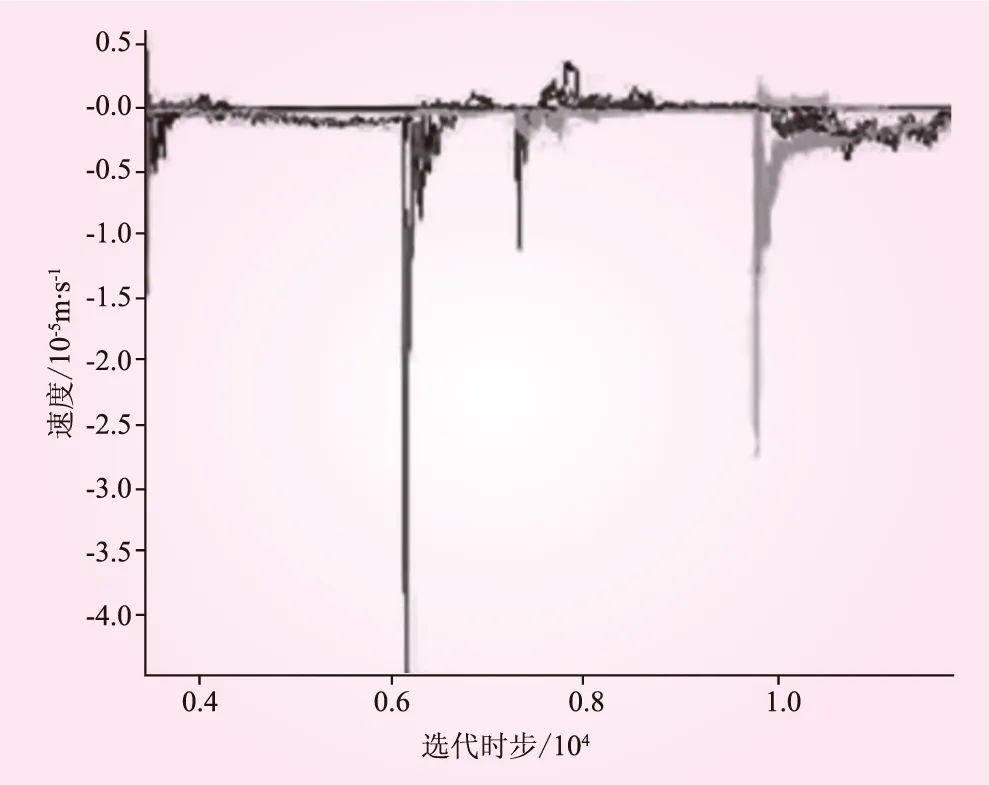

2.4 系统不平衡力分析

在位移和应力场分析中,对闪长玢岩侵入体和断层带形成的块体进行了评价,认为其可能产生滑动破坏。但判断体系有无发生塑性流动,应对系统不平衡力和边坡的稳定状况关系作更深一步研究,开挖过程中系统不平衡力演化趋势见图7。从图7可知,每一级开挖后不平衡力的波动较大,应力应变显著调整,但随着迭代时步的增加逐渐收敛,说明边坡是趋于稳定的。因此,边坡在经历了初期的变形后,最终达到稳定状态。图8为坡面上不同位置跟踪点x向变形速度随计算时步的关系曲线。从图8可以看出,坡面上不同位置跟踪点x向变形速度在每一级边坡开挖时变化均较大,但随着计算时步的增加最终趋近于零,表明边坡跟踪点位置在每一级开挖过程中均达到了平衡,不会继续产生变形破坏。因此,边坡在每一级开挖过程中,虽然都发生了较大的变形,但随着计算时步的增加,开挖后的边坡均会稳定下来。这主要是因为侵入体与断层带的塑性破坏区并未形成交切,没有贯通整个边坡。此外,由于软弱层倾角较缓,断层相对坡面距离较远,使边坡没有继续发生塑性流动,从而达到了稳定状态。

图7 系统不平衡力演化过程

但是,边坡软弱带仍然存在着潜在的滑动性,在边坡加固设计和施工中需要特别注意。除了在位移较大处和塑性分布区要进行加固处理外,还应加强监测,跟踪评价边坡的长期稳定性。

图8 坡面跟踪点的x向速度时步

2.5 无水状态和有水状态比较

地下水会对坡体产生静水压力以及悬浮减重作用。考虑地下水的情况下,坡体的最大水平位移为1.59 cm;而不考虑地下水时,其最大水平位移只有1.09 cm,比有水状态减少31%。总位移量最大值无水状态比有水状态减少了5%。因此,地下水对边坡的稳定性有重要的作用,必须重视工程中的防排水工作。

3 结 语

通过对边坡的坡体总位移、主应力分布、塑性状态及坡面跟踪点的位移时步分析,可以得出以下认识:

(1)坡面上闪长玢岩侵入体上方的位移最大,粘性土和残积土层也有较大的水平位移,需要进行锚固治理。软弱层和断层带位移变化量较高,表明已达到塑性阶段,切割成的块体后缘下沉,前缘滑出,易形成滑动体。

(2)在闪长玢岩软弱层和断层上分布着拉剪塑性破坏区,但塑性区域没有贯通形成块体,坡面土层上也产生过屈服状态,开挖完成后消失。应力场分析和位移场分析结果一致。

(3)系统不平衡力计算结果表明,边坡趋向于稳定状态,体系并未发生塑性流动,坡面速度趋向于零,位移逐渐保持不变,说明闪长玢岩软弱层和断层形成的块体经过一定的位移最终稳定,不会发生滑出破坏。但块体的危险性仍然存在,有必要对边坡进行治理,并加强治理后的跟踪监测。

(4)地下水分布对坡体的稳定性影响较明显,应注意边坡的防排水工作,避免坡体内过大的水压对坡体的稳定性造成不利影响。

[1]刘波, 韩彦辉. FLAC3D原理实例与应用指南[M]. 北京: 人民交通出版社, 2005.

[2]宋修广, 张思峰, 李英勇. 路堑高边坡开挖锚固数值模拟及稳定性分析[J]. 公路交通科技, 2005, 22(4): 38- 40.

[3]魏继红, 吴继敏, 孙少锐. FLAC3D在边坡稳定性分析中的应用[J]. 勘察科学技术, 2005, 33(2): 27- 30.

[4]乔国文, 王运生, 房冬恒. 西南某电站右岸开挖边坡稳定性的FLAC3D分析[J]. 工程地质学报, 2004, 12(3): 280- 284.

[5]邹丽春, 王国进, 汤献良, 等. 复杂高边坡稳定性研究与工程治理[J]. 水利学报, 2011, 42(增刊): 131- 138.

[6]黄秋枫, 李建林. 岩体开挖卸荷后边坡失稳判据研究[J]. 水力发电, 2008, 34(2): 13- 16.

(责任编辑杨 健)

Application of FLAC3D in Stability Analysis of Rock Slope

CHENG Wei1, GUO Yongxiang1, ZHU Jie2

(1. PowerChina Kunming Engineering Corporation Limited, Kunming 650051, Yunnan, China;2. Department of Civil Engineering, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001, Anhui, China)

The FLAC3D is adopted to simulate the excavation of rock slope in Beijige Style Area in Nanjing and the development law of stress-strain in the part-to-part excavation process is analyzed. The evaluation of slope stability shows that the slope stress field and displacement distribution is consistent and the landslide can take place along the soft rock after excavation, so the slope need to be reinforced and the stability of slope should be monitored in long period.

rock slope; stability analysis; stress; strain; FLAC3D

2015- 04- 17

程伟(1982—),男,山西长治人,工程师,主要从事工程地质勘察工作.

TU457(253)

A

0559- 9342(2015)12- 0033- 03